雄蕊是花的雄性,是的一部分。其作用是產生花粉。產生花粉的器官。由花絲和兩部分組成。位於的內方或上方,在上呈輪狀或螺旋狀排列。數目因植物種類而異,通常,原始的種類數目多而不一定,較高等的種類數目趨於減少並達到一定的數目。一朵花中全部雄蕊總稱。

基本介紹

- 中文學名:雄蕊

- 拉丁學名:androecium

- 界:植物界

- 門:被子植物門

- 屬:雄蕊屬

- 種:雄蕊

- 分布區域:各種植物的花里

- 數目:因植物種類而異

- 英文名:stamens

- 日文名:ゆうずい

組成,綜述,花絲,花葯,分類,

組成

綜述

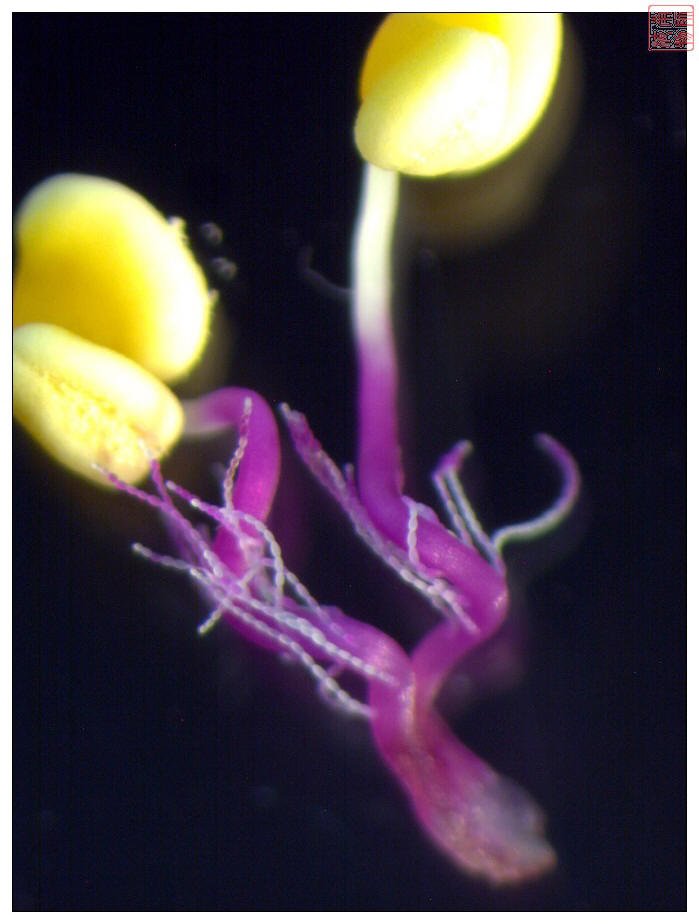

雄蕊由花葯和花絲組成。雄蕊是由雄蕊原基發育而來的,經頂端生長和原基上部有限的邊緣生長後,原基迅速伸長,上部逐漸增粗,不久即分化出花葯和花絲兩部分。 雄蕊

雄蕊

雄蕊

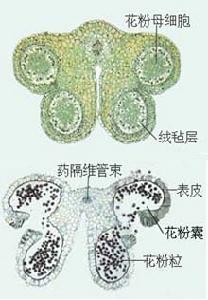

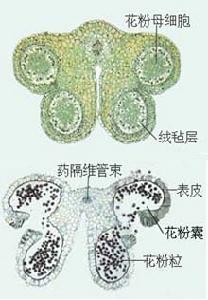

雄蕊發育成熟的花葯結構包括、藥隔、三部分。 發育初期的花葯結構簡單,外為一層幼令表皮(未分化成熟的表皮細胞)和包圍在內的分生細胞。在表皮以內花葯四角各出現一至幾縱列分生細胞(),經一次平周分裂形成內外兩層細胞,外層叫(周緣細胞),將來經分裂分化形成花粉囊壁;內層為造孢細胞,經分裂(或直接長大)形成。在幼花葯的中部發育出一個及其周圍的薄壁細胞,構成藥隔。壁細胞經分裂自外至內依次分化形成藥室內壁(纖維層)、中層和絨氈層,三者與表皮共同組成花粉囊壁。花葯接近成熟時,藥室內壁細胞擴大並有木化和栓化的斜向條狀次生壁,因此稱為纖維層,其功能與花葯開裂有關。中層是1~3層較小的薄壁細胞,初期含有澱粉等營養物質,後來被擠壓消失。是花粉囊壁最內一層較大的薄壁細胞,含有2個或多個細胞核,含有蛋白質、、油脂、和等營養物質,對花粉粒的形成和發育起重要的營養和調節作用。當花粉粒成熟時,絨氈層解體消失。花粉母細胞經形成四分體,再發育形成花粉粒。花葯通常有兩對花粉囊,花葯成熟時,每對花粉囊之間的壁破裂(花葯開裂),相互連通為一個藥室。棉花等少數植物的花葯只有2個花粉囊,開裂時形成一個藥室。

減數分裂是一種特殊的細胞分裂方式,細胞連續分裂兩次,而只分裂一次,一個母細胞經減數分裂產生4個,每個子細胞的染色體數目只有原來母細胞的一半。被子植物中花粉母細胞和的分裂方式為減數分裂。

分裂過程:分為減數分裂的第一次分裂和減數分裂的第二次分裂。

1、減數分裂的第一次分裂,分為前期ⅰ、中期ⅰ、後期ⅰ、末期ⅰ四個時期。前期又分為細線期、偶線期、粗線期、雙線期、終變期五個時期。偶線期發生(聯會),粗線期非姊妹染色單體片段互換(交叉),遺傳物質發生重組,為細胞的遺傳變異性奠定了基礎。後期時染色體不分裂而分為兩組移向兩極,每一極的染色體數目只有母細胞的一半。末期形成兩個子細胞(二分體)或不形成子細胞而直接進入第二次分裂。

2、減數分裂的第二次分裂,與一般的有絲分裂過程相似,最後形成四個子細胞(四分體)。四分體的外圍及各細胞之間有胼胝質壁包圍及分隔。

減數分裂的意義:減數分裂導致產生單倍體的和,由受精卵發育形成的胚恢復了二倍體的染色體數目,保持了的相對穩定性。由於聯會和交叉,遺傳物質發生了重組,為細胞遺傳的變異性奠定了基礎,豐富了植物遺傳的變異性。

發育與形態結構

1、花粉粒的發育花粉母細胞經減數分裂形成的四分體由於胼胝壁溶解而分離,成為4個。單核花粉粒長大變圓,並形成大,細胞核由中央移向邊緣,並在近壁處進行一次有絲分裂,形成大小懸殊的兩個細胞,大的為營養細胞,小的為,兩細胞之間有胼胝質壁分隔。經過一系列的發育,胼胝壁溶解,生殖細胞成為一個紡錘狀無壁的裸細胞,浸沒在營養細胞之中,形成了細胞之中有細胞的獨特現象。有的植物生殖細胞在花粉粒中有分裂一次,形成兩個。在內部進行分裂和發育的同時,在花粉粒外圍形成了具有內、外兩層的花粉粒壁。 2、的形態和結構大多數植物的花粉粒成熟時含有一個營養細胞和一個生殖細胞,稱為2-細胞花粉,有的植物的成熟花粉粒含有一個營養細胞和兩個精細胞,稱為3-細胞花粉。營養細胞大占據花粉粒的絕大部分,生殖細胞很小,無壁,外有兩層質膜包圍(一層為的)。花粉粒壁由外壁和內壁構成。外壁較厚、硬而缺乏彈性,有萌發孔(溝)和各種形狀的雕紋,主要組成物質有孢粉素及纖維素、類胡蘿蔔素、素、油脂、蛋白質等,常呈黃色並有粘性。內壁較薄、軟而有彈性,主要成分為纖維素、、和蛋白質。外壁和內壁均含有活性蛋白質和酶類,外壁蛋白質來自絨氈層,是由孢子體起源,具有基因型的特異性,在花粉與柱頭的相互識別中起作用;內壁蛋白質由花粉粒本身製造,主要是各種,在花粉粒萌發和的生長中起作用。

花絲

蕊基部的柄狀部分,起支持和伸展花葯的作用。一般細長如絲,但也有扁平如帶的(如蓮),或完全消失的(如),或轉化成花瓣狀(如)。花絲的長短、離生或合生,因植物種類而異。同一朵花中的花絲通常等長。但也有同一花中花絲長短不一的。如,植物的花中,6枚雄蕊分兩輪,外輪2枚雄蕊的花絲較短,內輪4枚的較長,稱;和植物的花中,4枚雄蕊的花絲兩長兩短,稱二強雄蕊。花絲通常彼此分離,但也有部分或全部連合在一起的,如棉花的花絲連合成一束,呈筒狀,稱;、的花絲合成兩束,稱二體雄蕊;蓖麻的花絲連合成多束,體雄蕊。 花絲

花絲

花絲

花絲花葯

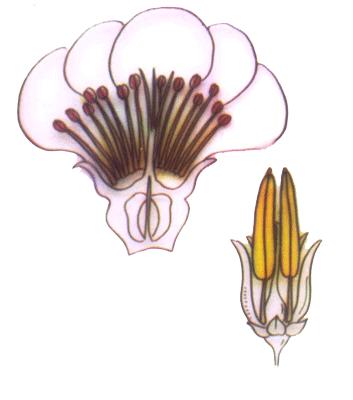

花絲頂端膨大呈囊狀的部分。常以藥隔分成兩個藥室,每一藥室具1個或2個。花粉囊是產生花粉的地方。花葯的壁由表皮層、纖維層、和構成。絨氈層為花粉囊周圍的特殊細胞層,具雙核或多核結構,細胞內含較多的和蛋白質,並有油脂和等營養物質,具有供應發育所需養料的作用。花粉成熟時,花粉囊自行開裂,散出花粉。依花葯在花絲上著生的方式,可以區分為全著藥(花葯全部著生在花絲上,如蓮)、底著藥(花葯以其基部著生於花絲頂端,如莎草、等)、背著藥(花葯以其背部貼著在花絲上,如、等)、丁字著藥(花葯橫臥,以其背部中央的一點著生於花絲頂端,如、水稻等)等幾種類型。菊科植物的雄蕊花絲分離,花葯聯合,稱聚葯雄蕊。 花葯

花葯

花葯

花葯通常每個花葯由兩個藥室組成,每個藥室有兩個,其中有花葯壁和產生小的藥室()。每個孢子囊中有許多,它們各自經減數分裂後,產生四個單倍體的小孢子。此後每個小孢子(核)又分裂一次,形成一個大的(或稱管核),和一個小的(核),這時具兩細胞的花粉粒(即雄配子體)基本成熟。在成熟花葯開裂以前,藥室之間的分隔可能已破裂,四個孢子囊的花葯即變成兩個花粉囊。花粉粒即從開裂的花葯中釋放出來。花葯開裂方式有:,沿兩個花粉囊的交界處縱行開裂,如油菜、等;橫裂,沿花葯中部橫向裂開,如、等;,在花葯頂部具小孔狀裂口,如茄、西紅柿等;,花葯側壁開裂成數瓣,如、等。 雄蕊發育與結構

雄蕊發育與結構

雄蕊發育與結構

雄蕊發育與結構花葯囊壁由細胞通過垂周與平周分裂形成藥室內壁(發展為纖維層)(退化消失)和(退化消失)行成。花葯發育成熟的時候裂開以便散發花粉;花葯的開裂多呈縱縫狀,但也有呈孔狀()或閥門狀(、)。花葯裂開後,花粉或自然墜落,或者通過風、流水或傳粉動物(如蜜蜂、蝴蝶及鳥而傳播到同一朵花或不同朵花的柱頭上,經此授粉過程後,花粉會萌發發育為花粉管,繼而。

分類

雄蕊常因離合與否、花絲長短的不同,分為不同的類型,常見的有:

1.(stamen distinct) 一花中有多數雄蕊而彼此分離,如蓮、油菜、小麥等花的雄蕊。

2.(monadelphous stamen) 一花中有10~多數雄蕊,其花絲連合成一束,組成,花葯分離,如棉、紅麻、錦葵、大花豬屎豆、羽扇豆等花的雄蕊。

3.(diadelphous stamens) 一花中10枚雄蕊的花絲連合成二束,如蠶豆、豌豆的雄蕊,其中9枚花絲連合成一束,另一枚雄蕊單獨分離,或者每束5枚。這種雄蕊為(或豆科)植物特有。

4.(polydelphous stamens) 一花中的多數雄蕊的花絲連合成數束,如和的雄蕊。

5.(tetradynamous stamen) 一花有6枚雄蕊,外輪的2枚花絲較短,內輪的4枚花絲較長,如油菜、蘿蔔等花的雄蕊。此種雄蕊為十字花科植物特有。

6.(didynamous stamen) 一花有4枚雄蕊,2枚較長,2枚較短,如、、益母草等花的雄蕊。

7 .(synantherous stamen) 一花中雄蕊的花絲分離,花葯貼合成筒狀,如等菊科植物以及南瓜、等花的雄蕊。

雄蕊群(androecium)指一朵花的雄蕊的總體。一般來說,雄蕊雖然是彼此單獨離生,但如黃瓜有時彼此融合,這時便使用雄蕊群這個術語。雄蕊常常聚集成束,故稱之為雄蕊束(phalanx)。如葫蘆科,形成單束時稱為單體雄蕊(monadelphous);又如豆科形成二束時稱為二體雄蕊(diadelphous);而小形成三束,則稱為(triadelphous)。

各類植物中,雄蕊的數目及形態特徵較為穩定,常可做為植物分類和鑑定的依據。一般較原始類群的植物,雄蕊數目很多,並排成數輪;較進化的類群,數目減少,恆定,或與花瓣同數,或幾倍於花瓣數。在一朵花中,如有4枚雄蕊,其中兩枚花絲較長,兩枚較短,稱二強雄蕊,如唇形科和玄參科植物;如一朵花中有6枚雄蕊,其中4長2短的,稱四強雄蕊,如十字花科植物,另外,雄蕊中花絲或花葯部分,常有並連現象,假如花葯完全分離,而花絲聯合成一束的,,如十字花科植物,另外,雄蕊中花絲或花葯部分,常有並連現象,假如花葯完全分離,而花絲聯合成一束的,稱單體雄蕊,如蜀葵、棉花等;花絲並聯成為兩束的,稱二體雄蕊,如蠶豆、豌豆等;花絲合為3束的,稱三體雄蕊,如連翹;合為4束以上的稱多體雄蕊,如和蓖麻等。相反,花絲完全分離,而花葯相互聯合,稱聚葯雄蕊,如菊科,植物。