隴右”一詞則由陝甘界山的()而來,六盤山以西,包括今天水市、平涼市、定西市、蘭州市。指隴山以西,黃河以東地區。

“隴右”一詞,脫胎於“”,是以為標誌,指稱其西(右) 的廣大地域,乃較為單純的地理空間概念; 秦隴西郡之置,以“隴西”作為行政區域範疇,將隴山以西、秦勢力所及之地區納入其中,遂使“隴西”的邊界得以明晰。而隨著西漢析置等以及王朝的勢力繼續向西拓展,

“隴西”一詞已不能完全涵蓋此一地區,且極易與隴西郡產生重合,再加之之際、竇融等地方勢力的興起,需要有一個新的名詞來指代該地區,“隴右”之名遂應運而起。

基本介紹

- 中文名:

- 地理位置:甘肅全境加新疆大部

- 歷史淵源:漢末

- 文獻:《資治通鑑》

- 地區:中國甘肅東部

歷史淵源,地理位置,發展歷史,地理指向,秦國,月氏烏孫,漢代,魏晉,十六國,魏與北周,唐代,吐蕃,歸義回鶻,西夏,宋代,歷史名人,上古先秦,秦漢三國,兩晉隋唐,兩宋元明,

歷史淵源

“隴右”最早約出現於漢末,但溯其淵源,“隴右”一詞則由陝甘界山的()而來。古人以西為右,故稱隴山以西為隴右。古時也稱。唐太宗(627年),分全國為10道(唐代開創了中國政區史上道和府的建制。唐初貞觀年間,將全國劃分為關內、河南、河東、河北、山南、隴右、淮南、江南、劍南、嶺南等十道。開元年間又將山南、江南各分東西,並增置京畿、都畿、,形成的格局。道下又設州。)、以東起隴山,西達沙洲(甘肅酒泉)的地域始設。其地域包括今甘肅、新疆大部分地區和以東地區。唐睿宗二年,以黃河為界東設隴右道,黃河以西地域設。至此,“隴右”作為地域範圍,就有了廣義、狹義之分。廣義的隴右等同於“十道”時期的隴右道轄域,狹義的隴右指今甘肅省黃河以東、青海省青海湖以東至的地區。隴山以東的平涼、二市,習稱,就其隸屬關係和歷史文化傳統而言,與隴右地區頗多相似,故也屬“隴右”。

地理位置

隴右地區位處黃土高原西部,界於青藏、內蒙、黃土三大高原結合部,自然條件獨特;歷史上無論是政區劃分、民族分布、人口構成還是經濟形態、民風民俗,均有較多聯繫和相似之處,是一個相對完整的自然、人文地域單元。這一區域既是歷史上中西文化與商貿交流的通道——的必經之地,又是歷代王朝經營西域、統域西北邊防的前沿地帶在這塊神奇的土地上孕育並由當地各族人民創造、傳承的隴右文化,就其淵源之久遠,成份之複雜,內涵之豐富,特色之鮮明和作用之獨特,地位之重要而言,是同其他地域文化齊名的又一典型地域文化。

《資治通鑑》記載“天下富庶者無如隴右”。

發展歷史

地理指向

隴右,即之右。古人“東為左,西為右”,所謂隴右,是從地理方位指稱隴山以西的地方。今天隴為甘肅的簡稱,隴右在很多情況下也指甘肅。稱霸西戎,甘肅天水、、、、、等地在當時納入秦國,公元前280年(二十七年)在以上地區設隴西郡,後為天下三十六郡之一。西晉曾設過。秦漢時隴西郡治在(今甘肅臨洮),今古稱襄武,一度為省會。

秦國

月氏烏孫

與曾在隴右西部居住過。秦及漢初,月氏勢力強大,與蒙古高原東部的從兩方面脅迫遊牧於蒙古高原中部的匈奴,匈奴曾送人質於月氏。秦末,匈奴質子自月氏逃回,殺父自立為,約在公元前205年—前202年間舉兵攻月氏,月氏敗。可能從這時起,月氏便開始棄河西走廊而向西遷徙。公元前177年或前176年,冒頓單于再次擊敗月氏。後來月氏攻擊烏孫,烏孫族大敗,難兜靡被殺害。《烏孫研究》提及雖然大多學者相信漢書所載月氏殺害烏孫昆莫難兜靡,但是有關事件有可疑之處,有需要進行深入的論證。據記載,難兜靡被殺時,還在襁褓中,被遺棄荒野。烏鴉找肉餵養獵驕靡,狼又為他哺乳。匈奴冒頓單于感到奇怪,認為獵驕靡是神,於是決定養育他。難兜靡之子獵驕靡長大後「自請單于報父怨」,並得到匈奴單于的幫助,趕走流域的月氏,約在西漢文帝後元三年至後元四年(前161年-前160年)舉族西遷至那裡復國。

漢代

漢武帝斷匈奴右臂,設定,隴右納入漢朝版圖。

魏晉

魏晉時期隴右屬曹魏與西晉。

十六國

十六國時期隴右屬、、、、、、、。

魏與北周

南北朝時期隴右屬北魏、與北周。

唐代

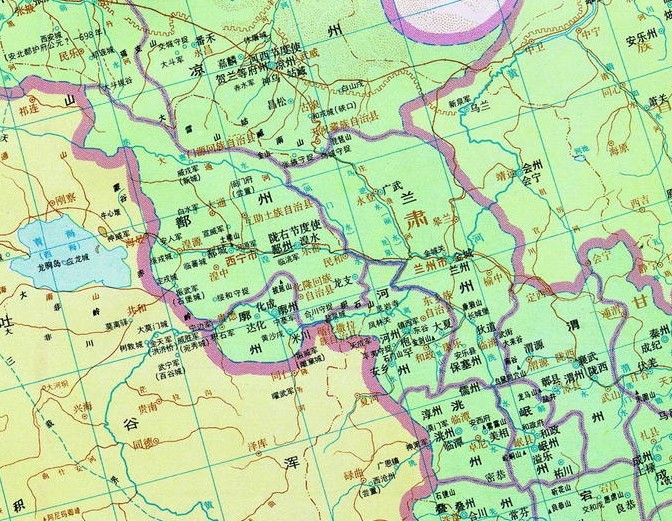

唐代分十八個州,即:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅、蘭州:今甘肅蘭州、:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅、:今青海、:今青海、:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅、:今甘肅。與、同屬。唐朝隴右道

自(755年—762年)以來為吐蕃所占據。

隴右道

突厥州三,府二十七。

蘭州貞觀二十二年以阿特健部置,初隸燕然,後來屬。興昔都督府

右隸都督府

特伽州 雞洛州開元中又有火拔州、葛祿州,後不復見。

蒙池貞觀二十三年,以阿史那部落置,四年廢。二年禽賀魯,分其地,置都護府二、都督府八,其役屬諸胡皆為州。

吐蕃

(755年)十二月,唐朝將、河西、隴右邊軍大量內調,平息叛亂,於是邊防力量虛弱,吐蕃趁著唐朝的內亂攻略隴右諸州。至德元年(756年)八月,回紇、吐蕃相繼遣使,“請助國討賊”。十二月,吐蕃陷隴右所轄的(今邊)、神威、定戎、、制勝、金天、天成等6軍及石堡、百穀、雕窠3城,同時又陷鄯、武、疊、宕4州。寶應元年(762年)至元年(763年),先後取秦、渭、洮、臨、成、河、蘭、岷、廓9州。十月,吐蕃以及20萬軍隊乘勝長驅直入,逼近長安,入據15天而退,期間一度擁立吐蕃國舅為帝。唐朝向皇帝上疏“吐蕃軍隊進犯(今甘肅),越,刀上沒沾一滴血,便占陷長安。”

此後,吐蕃軍隊開始向西行,取黃河西北地區的隴右諸州,亦稱。廣德二年(764年),吐蕃陷涼州;因攻不成,軍隊喪失殆半,以孤城無援,出奔甘州,被人所殺。永泰二年(766年),陷甘州及州境的(今內蒙),吐蕃北邊界拓至回紇,大曆元年(766年)與大曆十一年(776年),由東而西攻克肅州、瓜州。同時,吐蕃也開始圍攻沙州;大曆元年(766年),楊休明繼任河西節度使,徙鎮沙州,後有刺史,大曆六年(771年),因欲棄城東奔而被都知兵馬使殺,此後閻朝領州人保城抵抗,建中二年(781年),在糧械皆竭的情況下,以勿徙它境為條件而開城出降,沙州遂陷。吐蕃西進陷(今新疆),刺史自天寶末年堅守累年,後糧盡兵乏,城陷而殉城。至此,東西阻絕,西陲淪為分隔飛地。建中元年(780年),與遣使假借回紇道(今蒙古)至長安,二人被提為、安西。貞元六年(790年)回紇援軍與吐蕃初戰失利,又不斷勒索(即北庭都護府,今新疆),州人舉城降於吐蕃,節度使楊襲古奔(今新疆),次年(791年),以5萬人與楊襲古又攻庭州,被吐蕃所率的及白服突厥打敗,楊襲古遂被回紇於牙帳暗殺。同年,西州亦陷,全境入吐蕃,歷35年。據唐朝僧人悟空於貞元五年(789年)所見,此時西域尚有守使、守使、缽浣鎮守使、守使郭昕、守使楊日祐。

會昌二年(842年),吐蕃朗達瑪德贊卒,佞相與王妃綝氏擁立3歲的為贊普,自己攝政,大臣不服,而大宰相結都那被殺,吐蕃帝國崩潰。於洛門川(今甘肅),起兵反叛,討伐篡位的乞離胡,遂於渭州敗走宰相,不久尚思羅以、吐谷渾、8萬軍隊反攻不利被殺,論恐熱並其10萬部眾。會昌三年(843年),論恐熱自稱國相,以20萬軍隊攻鄯州節度使,遭4萬人埋伏而敗,次年(844年),退守薄寒山(今甘肅)。會昌五年(845年)十二月,又集結軍隊攻尚婢婢大敗,尚婢婢遂向河湟一帶發布論恐熱的罪狀,支持唐人後裔歸唐。大中三年(849年),屯軍(今青海)的尚婢婢輕敵,敗於論恐熱,兵驅甘州,留拓拔懷光居守鄯州。事後,論恐熱欲投靠唐朝,求作河渭節度使,唐朝不許,不久因乏糧食奔廓州。鹹通七年(866年)十月,論恐熱為鄯州城使張季顒打敗,隨後與西州回鶻共殺論恐熱,將其首級送至長安。

歸義回鶻

開成五年(840年),回鶻別將句錄莫賀引(今上游的盆地)10萬軍隊滅回鶻汗國,殺闔馺特勒可汗與宰相掘羅勿,焚燒牙帳。會昌二年(842年)十月,阿熱可汗遺使,告知已攻占安西、之地(今新疆),唐朝向黠戛斯索要其地,遭李德裕反對。會昌四年(844年)三月,唐朝利用吐蕃諸部的甘青內亂,擬復河湟四鎮十八州,派為巡邊使,命令他儲備糧餉、軍械,探聽吐蕃兵力的虛實。大中三年(849年)二月,唐朝先後收復秦、、原3州、原州所屬的7關。此時,沙州人已起兵接管州城,遂遣使到吐蕃勢力未曾深入的軍、,繞道漠北至天德軍(今內蒙)降唐。其後,又發兵攻克瓜、伊、西、甘、肅、蘭、鄯、河、岷、廓10州,於大中五年(851年),遺其兄至長安,獻隴右諸州地圖,唐朝置於沙州,以張義潮為節度使,河湟之地入唐。鹹通二年(861年),歸義軍又克涼州,後年(863年),置涼州節度使,領涼、洮、西、鄯、河、臨6州。回鶻

鹹通三年(862年),散居於甘、肅、瓜、沙、河、渭、岷、廓、疊、宕10州之間的嗢末部,向唐朝進貢,嗢末本是河西、隴右後裔,淪為吐蕃奴部,以涼州作根據地。同時,回鶻殘部逐漸入居,鹹通七年(866年)與鹹通十三年(872年),西州、甘州先後為回鶻所並,為後來的與。張義潮至長安後,其侄繼任為,曾兩次討伐並打敗回鶻,元年(890年),張淮深猝死,歸義軍內亂,實力遂衰,轄地縮為瓜、沙2州,自開平五年(911年)後,張氏與曹氏節度使先後奉稱甘州回鶻可汗為父,實為傀儡政權。至五代時期(875年—960年),西、甘、肅、沙、瓜5州分別投於回鶻,而涼、臨、河、岷、洮、疊、宕、蘭、廓、鄯10州逐漸被吐蕃及等諸部占領。宋朝時,党項族的西夏興起,控制了河西5州。

西夏

五年(1002年)三月,党項攻占(今寧夏),宋朝留守戰死,改靈州為,遂遺、王涉議和,向其割讓銀、夏、、、5州(今陝北)。此後,党項向西部進軍。鹹平六年(1003年)十二月,党項陷涼州,逐出吐蕃部,殺宋朝殿直丁惟清,然而六穀部首領詐降,引六穀部及者龍合擊党項軍隊,中矢出逃,不久身亡,其子繼位,政權雖遙領涼州,卻時時受到涼州附近的吐蕃諸部威脅。景德元年(1004年)五月,出兵攻涼州,被潘羅支以蘭州、龕谷、宗哥、覓諾諸族打敗。六月,潘羅支遣使至宋朝,告知願率其部落及回鶻精兵與宋朝共討李德明,會師於靈州。李德明遂離間涼州吐蕃諸部,事後潘羅支為部屬所殺,者龍十三族中的六族叛,潘羅支弟率軍平亂,繼任為首領。九月,六穀部援結回鶻,李德明屯其境而不敢出兵攻討。

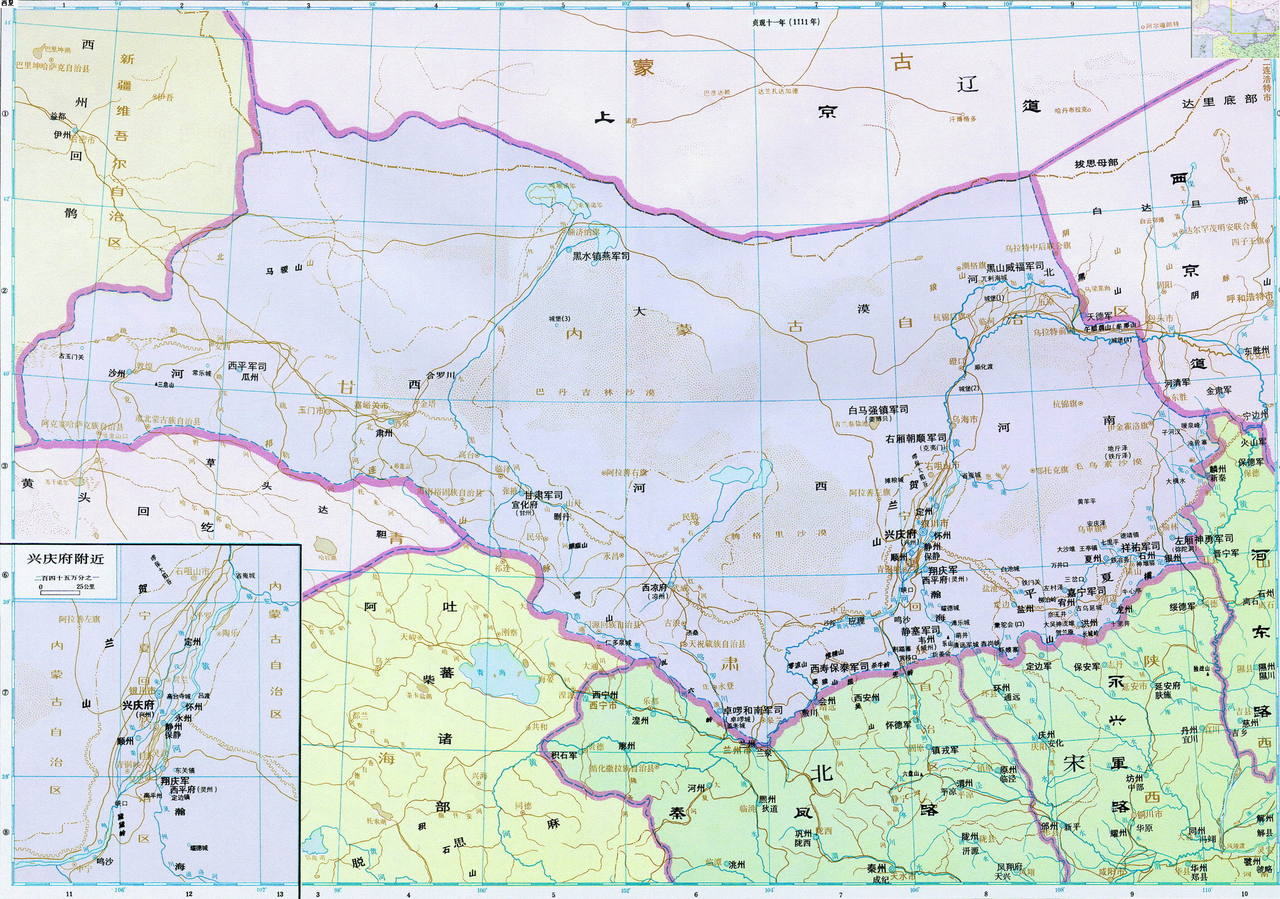

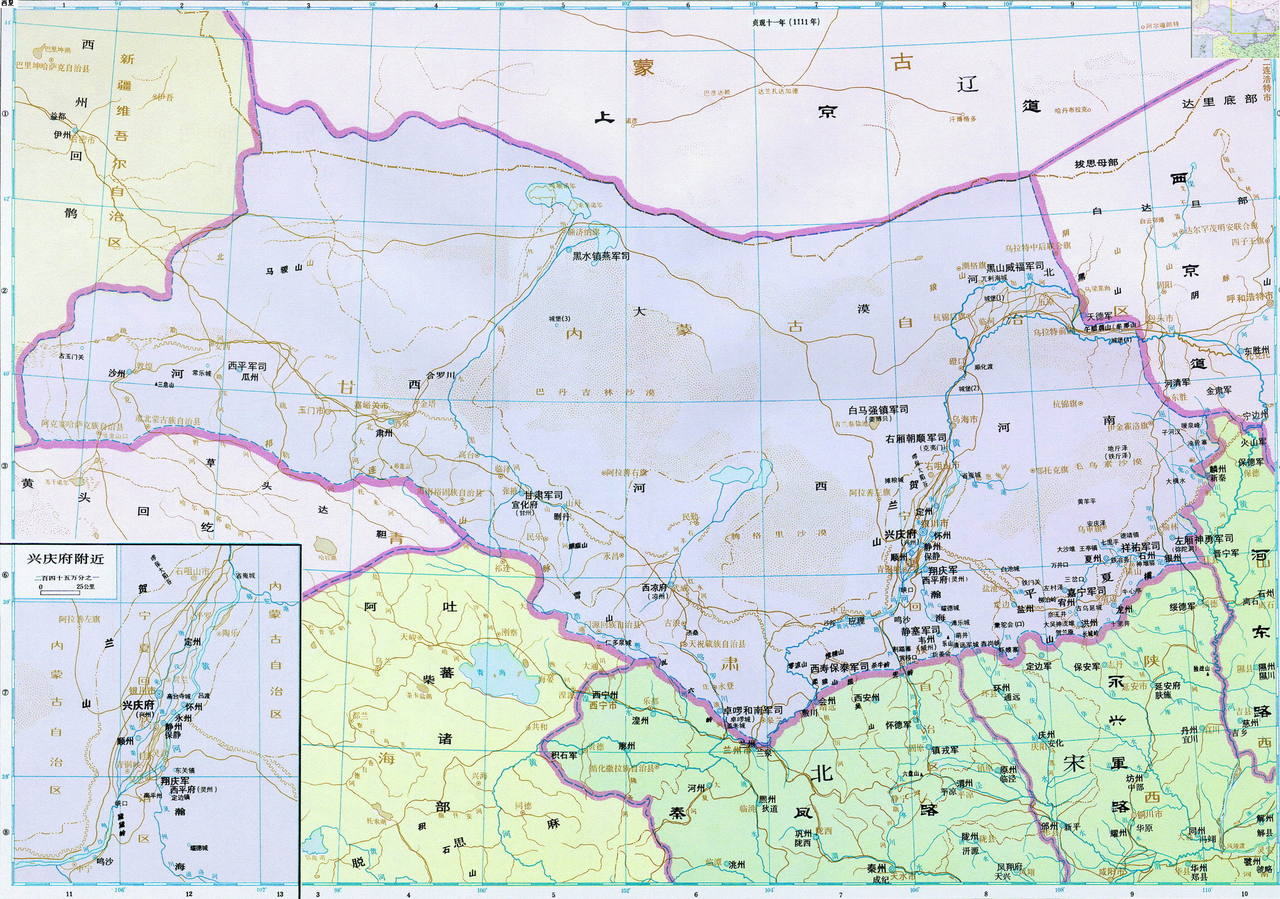

此後,又與回鶻結怨,屢次出兵攻甘州。景德四年(1007年)十二月,遺抄掠甘州境,被回鶻打敗,次年(1008年)三月,党項軍隊進攻涼州,見吐蕃部兵盛,不敢攻討,懼而轉攻甘州回鶻,又為其伏兵所敗,被宰殺殆盡,幾乎全軍覆沒。八月,回鶻屢敗其軍,乘勝長驅直入黃河。大中祥符二年(1009年)四月,李德明因憤其兵屢敗,又遣張浦率2萬精騎攻回鶻,被襲擊大敗而還。十二月,李德明親自出兵進攻回鶻,以常星晝見,懼而退兵。大中祥符四年(1011年)九月,遺涼州人蘇守信領蕃騎襲擊涼州的吐蕃諸部,為六穀部首領廝鐸督大敗而歸。大中祥符九年(1015年),派蘇守信帶兵7千、馬5千,把守涼州;次年(1016年),蘇守信死,其子羅麻領涼州,不能服眾,甘州回鶻襲擊,涼州遂陷。事後,羅麻企圖奪取涼州,向李德明求援,又遭回鶻與六穀部大敗,將党項勢力逐出了河西,李德明與回鶻休兵十餘年。天聖六年(1028年),遺其子襲擊回鶻,一舉攻陷甘州,置兵戍其地而還,元年(1032年)九月,又派李元昊從回鶻手中收回涼州。十月,李德明卒,其子李元昊繼位,景佑三年(1036年),李元昊再舉兵攻回鶻,一連攻克瓜、沙、肅3州,遂於景佑五年(1038年)建立西夏政權,都(今寧夏)。至此,經西夏李氏三代人33年的討伐,最終從回鶻及吐蕃諸部手中奪取了河西5州之地但由於西夏政治中心的興慶府,與西北邊緣相隔遙遠,瓜、沙2州地區的實際統治者仍是王國,直至1070年前後才併入西夏。 西夏地圖

西夏地圖

西夏地圖

西夏地圖宋代

宋朝立國之初,西北地區仍沿五代疆界,西部只及秦、渭、成、武(階)4州,此時隴右大部分地方仍由互不相統一的吐蕃各部占據。至熙寧年間,在宰相王安石的支持下,宋朝先後收復了宕、疊、洮、岷、河、臨(熙)6州,史稱,由王韶主持;熙寧五年(1072年)七月,宋朝軍隊進攻蒙羅角、抹耳水巴部族,襲擊武勝(今甘肅),守將瞎藥等棄城夜遁,首領曲撒四王阿珂出降,宋朝遂在武勝設鎮洮軍,十月改為;熙寧六年(1073年)二月,攻吐蕃首領所統治的河州,木征遁走,不久集結諸部復入河州,八月,王韶分兵兩道,一部圍河州,一道擊木征,連戰皆勝,木征敗走,守將以城降,宋朝再次收復河州;九月,王韶進軍至馬練川,降木征弟瞎吳叱,又率軍攻克宕州;其後,開通洮河路及熙州路,於是岷州守將木令征、疊州守將欽令征、洮州守將廝郭敦皆以城投降王韶。至此,宋朝盡得產良馬之地。

宋朝平定了隴右東南的吐蕃殘部後,開始向其核心地區河湟(今邊)進軍。嘉祐八年(1063年)二月,西使城(今甘肅)吐蕃首領禹藏花麻,因與宋朝不和,把西使城及蘭州獻給西夏。元豐四年(1081年)六月,西夏內亂,宋朝納的議題乘機大舉攻西夏,同時,又請唃廝囉首領共同出兵,隨後調集32萬大軍,詔、、、、種諤5路出師;八月,李憲所統領7軍和吐蕃兵3萬進軍至西使新城,敗走西夏2萬騎,斬2千級,奪馬5百匹,九月,攻克西夏蘭州;其餘4路撤退時損失約16萬人,僅凍溺死者約14萬人。元豐六年(1083年)十月,董氈卒,養子人繼位,因非唃氏家族,一直遭到部族的不滿。元佑二年(1087年),阿里骨與西夏合攻宋朝,相約以熙、河、岷3州歸吐蕃,蘭州及西使城(定西城)歸西夏。四月,阿里骨攻破洮州,遂與西夏會軍,同圍南川寨,大肆焚掠。又在西使城擊敗宋朝軍隊,殺都監吳猛。八月,以10萬軍隊圍攻河州,令鬼章引2萬眾駐常家山。

不久,因鬼章被俘而退兵。紹聖三年(1096年),阿里骨卒,子繼位,隨後政權發生內訌,勢力日衰。元符二年(1099年)七月,宋朝乘河湟混亂之際,派由河州北上渡黃河攻邈川城(今青海),八月,入(今青海平安);瞎征等趨宗哥城投降,族人遂立隴拶為青唐主,九月,進軍至(今青海西寧),隴拶同遼、西夏、回鶻三公主及諸族首領出降,鄯、湟、廓3州之地入宋,改邈川為,青唐為鄯州。不久,吐蕃部反叛,宋朝被逼放棄河湟,於崇寧三年(1104年)再次收復失地,置隴右都護府。其後,金人南下,滅唃廝囉政權,結束了自年間以來,吐蕃、回鶻勢衰,歸義軍,回鶻及吐蕃殘部於隴右各州所建立的割據勢力,再度歸中央政權統治。

歷史名人

上古先秦

伏羲

人文始祖,三皇之首。故地在古成紀(今甘肅省天水)一帶,《史記》記載:“太皞庖犧氏,風姓。代燧人氏,繼天而王。母曰華胥。履大人跡於雷澤,而生庖犧於成紀。蛇身人首。”據酈道元《水經注》:“故瀆東經,故帝太皞庖犧所生之處也。”司馬貞:“母曰華胥,履大人跡於雷澤而生庖羲於成紀。” 1992年8月,江澤民視察天水時親筆題詞“羲皇故里”。

女媧

中華上古之神,人首蛇身,為之妹,風姓。根據伏羲與女媧的關係,也應在古成紀範圍內。《史記·補三皇本紀》記載:“女媧出生於成紀,亦姓風,蛇身人首,有神聖之德,代宓羲立,號曰女胥氏,無革造,惟作笙簧,故易不載,不承五遠。” 酈道元撰《水經注》,首次指出了女媧祠的具體位置。其《渭水篇》云:“略陽川水又西北流入瓦亭水。瓦亭水又西南出顯親峽,石宕水注之。水出北山,山上有女媧祠。庖羲之後有女媧焉,與神農為三皇矣。其水南流注瓦亭水。”

姬棄

姬棄甘肅人,乃神農。系黃帝嫡系,周始祖,中國農耕始祖。其母親為邰氏之女,炎帝後裔。

秦非子

秦國的先祖非子生活於公元前900年左右,居西垂宮(後稱,今甘肅禮縣人),是秦的開國君主,他因擅長養馬,在 水、間替周王室主持牧馬,得到了大量繁殖,為周王朝立下了汗馬功勞。

秦襄公

(?—前766年)嬴姓,名開。先秦時期男子稱氏不稱姓,雖為嬴姓,卻不叫嬴開。是秦國列為諸侯的第一代君主,大秦真正的開國之君。

秦漢三國

秦始皇

公元前259年--公元前210年)名政,秦始皇:甘肅人,中國歷史上第一個皇帝。13歲即位,在位35年,建都鹹陽。公元前221年,歷十年之久征滅六國後,建立了大一統秦國。其推行車同軌、書同文、實行郡縣制等一系列措施,確立了歷代大一統王朝的統一範本,是當之無愧的“”。

李廣

(?—前119),漢族,成紀(今甘肅天水)人,西漢名將。

李陵

(?—前74年),字少卿,漢族,隴西成紀(今甘肅天水南)人。西漢將領,李廣之孫。

趙充國

(前137—前52年),字翁孫,漢族,原為上邽(今甘肅省天水市)人,後移居湟中(今青海西寧地區)西漢著名將領。

(前83年~前9年),字子松,天水上邦(今甘肅天水)人。西漢著名外交家。四出烏孫,在西域各族人民中享有很高威望。

隗囂(?~公元33年),字季孟,隴右成紀(今甘肅天水)人。西漢末割據一方的軍閥勢力。出身隴右大族,青年時代在州郡為官,以知書通經而聞名隴上。

(85年?~163年?)東漢政論家、文學家、進步思想家。位元組信。漢族,安定臨涇(今甘肅鎮原)人。因“不欲章顯其名”,故將所著書名之為《潛夫論》。

趙壹文學家,字元叔,漢陽西縣(今甘肅禮縣)人,東漢著名辭斌家,作品有《刺世疾邪賦》。

:秦嘉,字士會,生卒年不詳。東漢隴西郡平襄縣人(今甘肅省通渭縣榜羅鎮)。據編《》(卷一)記載:“秦嘉,字士會,隴西人也。為郡上掾……”明萬曆四十一年至四十四年(1613——1616年)《重修通渭縣誌》依“舊志”(按:明弘治《通渭縣誌》及更早的縣誌)載:“漢秦嘉,字士會,為上郡掾,博學鴻詞,馳聲先漢……今城川鋪東,是其故里,祀鄉賢”。“桓帝時,秦嘉為郡吏,歲終為郡上計簿使,後赴洛陽,被任黃門郎。後病死於津鄉亭。代表作為《贈婦詩》。

秦嘉是一個才華卓著的詩人,但他誤入官場,年近三十歲就英年早逝,為人們留下了無盡的遺憾。歷代研究者對其作者、作品的考據已十分充分,但對秦嘉、徐淑作品自身的研究與評價並不十分到位。他們不僅應在文學史上占有一席之地,更重要的是秦嘉徐淑用自己的人生、愛情經歷,為腐朽不堪的東漢文壇,留下了濃墨重彩的一筆。其作品在鐘嶸《詩品》,唐代歐陽詢等編纂的《藝文類聚》,明代胡應麟《詩藪》,清代沈德潛《古詩源》均有所收錄和評價。近年出版的《俄藏敦煌文獻》第12213號(上海古籍出版社)《後漢秦嘉徐淑夫妻往還書》,更加詳盡地說明這對“夫妻詩人”的生活和文學創作一個側面。秦嘉是一個有建樹的詩人,是東漢末年有名的清醇文學之士。他雖身為上計掾、黃門郎,卻不沉溺於名利,個性張揚,放蕩不羈,張顯著名士風骨。從他的《與妻書》中看出,秦嘉的理想、志趣不在風塵利祿之中。“不能養志,當給郡使”“ 當涉遠路,趨走風塵,非志所慕,慘慘少樂”(《與妻徐淑書》) 他之所以過這種離別孤單的生活,只因為“隨俗順時,僶俛當去”。(同上)據徐淑對秦嘉 “策名王府,觀光上國”(《答夫秦嘉書》)的評價,秦嘉不僅是有名詩人,更是一個執“高素浩然之業”(同上)的淡泊名利之徒。秦嘉不看重浮華,而關注自己的情感世界,關注真實的自我。他在《述婚詩》里寫到:“君子將事,威儀孔閒。猗兮容兮,穆美其言”,“ 神啟其吉,果獲好逑”。毫不掩飾對妻子的讚美、鐘愛和感激之情,這在以含蓄、自謙的中國古代詩文中,是非常罕見的。另一個方面,秦嘉率性自然,返璞歸真,在名教鼎盛的東漢末年,他的作品取材於夫妻生活、感情瑣事,並能真情真性,情致博雅,實屬難能可貴。但他的思想並非拘泥於此不能自拔,而詩歌境界宏闊,寄喻深遠,把夫妻情愛放在彼此的人生經歷中審視,點出少與多、早與晚、達與窮等矛盾,用以探究人生的哲理。

東漢書法家。字伯英。敦煌酒泉(今甘肅酒泉)人。張芝擅長草書中的章草,富有獨創性,在當時影響很大,有草聖之稱。

(公元215—282年),字士安,幼名靜,自號玄晏先生,安定朝那(今甘肅靈台縣)人。是東漢末年的著名學者,在文學、史學、醫學諸方面都很有建樹。

皇甫嵩(?—195年),字義真,安定朝那(今甘肅鎮原東南)人,東漢末期名將。

(生卒年不詳),字元固,敦煌郡廣至縣(今甘肅安西縣西南)人,東漢末期蓍名的清官。

(?-215),字文約,金城(治今甘肅永靖西北)人。東漢末年割據西涼一帶的軍閥。

張濟(?-196),武威祖厲(今甘肅靖遠)人,東漢末年軍閥,張繡的叔父。官至驃騎將軍、平陽侯。

(?—207),武威祖厲(今甘肅靖遠)人。的從子。東漢末年割據宛城的軍閥,之一。

(?-197)又名,涼州張掖(治今甘肅張掖西北)人,東漢將領。原為董卓的部下。董卓被殺後占領長安,把持朝廷大權。

(147-223),字文和,姑臧(今甘肅武威)人。三國時期魏國著名謀士。官至太尉,謚曰肅侯。

封衡,字君達,號青牛道士,生於公元116年左右,是狄道(今天武山縣)人。漢末名醫,善醫藥、針灸,自幼習道,與華佗、左慈齊名。向曹操傳授了氣功養身術。曹依法習練,收效顯著,大喜,乃召見封衡,欲留朝中任職,衡堅辭不受;又以重金相贈,衡亦委婉謝絕,就跨青牛飄然而去。曹嘆曰 :“封衡乃神醫也 !” 後人評曰“隴上醫聖是封衡”。

(?-219),字令明,東漢末年雍州狟道縣(今甘肅省四門)人。曹操部下重要將領。

:(202-264),字,天水冀(今甘肅東南)人。蜀漢著名軍事家、軍事統帥。

兩晉隋唐

王嘉(?-390),字子年,安陽(治今秦安縣東)人。東晉志怪作家,被稱為中國最早的小說家,王嘉的主要作品有志怪小說《拾遺記》(一名《王子年拾遺記》)。

(239一303年)中國西晉書法家。字幼安,敦煌龍勒(今甘肅省敦煌市)人,張芝姊孫,博通經史。

陰鏗(南朝著名詩人五言律詩的先驅)祖籍武威姑臧(今武威市)人。

李沖(450-498),原名思沖,字思順,北魏隴西郡狄道(今甘肅)人。太和十年(486年)建議廢止宗主督護制,提出均田制、三長制,孝文帝採納,北魏國力大增。杜預早生150多年,二人並稱''。

(351年—417年),字玄盛﹐小字長生,漢族,隴西成紀(今甘肅靜寧)人,十六國時期西涼國的建立者,人稱西涼王。

苻 洪:(公元285年--公元350年)氐族,略陽臨渭人(今秦安縣東南),十六國時期前秦建立者。

苻 堅:(公元338年--385年)二十歲時立自己為大秦天王,三十一歲時先後攻滅前燕、前涼等統一北方大部分地區。公元383年,徵調九十萬軍隊攻晉而敗,這就是軍事史上有名的。

姚 萇:(公元330年--公元393年)後秦國建立者,羌族,(今)人。公元384年攻滅前秦國,在長安稱帝,史稱後秦。

姚 興:(公元366年--公元416年),姚萇子,在位22年,注重農業,興辦佛教和儒學,學生達一萬餘人,先後滅西秦及後涼,與北魏、東晉對抗。

:生卒年月不詳,字型業,敦煌人,十六國時期西涼、北涼的政治家,著名學者。

呂 光:(公元338年--公元399年)後涼的建立者,略陽人(今秦安縣),初為苻堅將領,率兵攻西域,後割據涼州,建國後涼。

楊大眼,中國北魏名將。世居(今甘肅西南),生卒不詳。其祖父,為氐豪,先稱蕃於,封冠軍將軍、秦州刺史、武都王,因與宋梁、南秦二州刺史甄法護不和,遂投北魏,拜征南大將軍、秦、梁二州牧、南。

薛舉(?-618) 其父汪,徙居蘭州金城(今甘肅蘭州)。隋末之一。

李 淵:唐代開國皇帝。

:公元566年--公元635年),祖籍成紀(今秦安縣)人。

(651-716,一作648-713)唐代大將,傑出畫家。字健。漢族,成紀(今甘肅秦安)人。以戰功聞名於時,官至左武衛大將軍,任左羽林大將,晉封彭國公,世稱“大李將軍”。

李益(746-829), 唐代詩人,字君虞,陝西姑臧(今甘肅武威)人,後遷河南鄭州。唐代著名詩人。

李白,字太白,號青蓮居士,又號“謫仙人”,中國唐代偉大的浪漫主義詩人,被後人尊稱為“詩仙”,祖籍成紀(現甘肅省天水市秦安縣南),詩文中常自稱是隴西人。

李賀(790~816) ,中國唐代詩人。字長吉。福昌(今河南洛陽宜陽縣)人。祖籍隴西,自稱“隴西長吉”。

李朝威(約766—820),隴西人,唐代著名傳奇作家。他的作品僅存《柳毅傳》和《柳參軍傳》兩篇。其《柳毅傳》被魯迅先生與元稹的《鶯鶯傳》相提並論。

生卒年不詳,憲宗元和年間為觀察使判官。唐代小說家,代表作有《南柯太守傳》。字顓蒙,隴西(今甘肅東南)人。

生卒年不詳。唐小說家。名諒,字復言。隴西(今屬甘肅)人。所著有《續玄怪錄》。

(772-841),字習之,成紀(今秦安縣北)人。唐代思想家,文學家。他曾從韓愈學古文,協助韓愈推進古文運動,兩人關係在師友之間。

梁肅唐代散文家(753-793)。字敬之,一字寬中。安定(今甘肅涇川)人,世居陸渾(今河南嵩縣東北)。代表作有《過舊園賦》、《兵箴》、《台州隋故智者大師修禪道場碑銘》等。

(約695年—約765年),隴西(今甘肅省)人,盛唐開元、天寶時期的著名琴師,名滿天下,高適的《別董大》就寫道:“莫愁前路無知已,天下誰人不識君。”善吹西域龜茲(今新疆)古樂器篳篥和彈奏七弦琴。幾十年之後,姜宣演奏的琴曲《小胡笳》,被稱為:“哀笳慢指董家本”(元稹:《小胡笳引》)。

(880-956)字德輦。祖父王義甫時,遷居秦州長道縣碑樓川(今甘肅禮縣斬龍村)。五代著名政治家、文學家,病逝後詔贈。一生著述之多,流傳之廣,唐以來少有其比,被時人譽為“詩窖子”。

兩宋元明

張俊(1086—1154),字佰英,鳳翔府成紀(今天水)人,宋代大將,出身貧庶,自小弓馬嫻熟,十六歲時以三陽弓箭手投身行伍,征南蠻,攻西夏,御金兵,累立戰功,與劉光世、岳飛、韓世忠並稱“南宋中興四大將”,授武功大夫,逝世後追封為循王。人生污點在於陷害了岳飛。與當時主戰派宰相不是同一個人。

中國南宋抗金將領,字信叔,秦州成紀(今甘肅天水)人。劉錡驍勇善戰,在伐夏抗金的過程中屢立功勳,官至太尉、節度使,去世後,謚為。亦有人稱為“”。

(1093~1139) 南宋抗金名將。字晉卿。隴乾(今甘肅靜寧)人,遷居水洛城(今甘肅莊浪)。善騎射,曾讀經史,凡往事可師者,皆錄於座右,牆牖皆格言。亦有人稱之為“中興四將”。

張炎(1248~1320?),字叔夏,號玉田,又號樂笑翁,的六世孫。宋代大詞人。祖籍鳳翔成紀(今甘肅天水),寓居臨安(今浙江杭州)。文學史上把他和另一著名詞人姜夔並稱為“”。他與宋末著名詞人蔣捷、王沂孫、周密並稱“宋末四大家”。

賀元希 元代著名道人,人,開鑿華山棧道。

李夢陽(1472-1530),字獻吉,號空同,漢族,慶陽府安化縣(今甘肅省慶城縣)人,遷居開封,工書法,精於古文詞,提倡“文必秦漢,詩必盛唐”,強調復古,明代中期文學家,復古派前七子的領袖人物。

胡纘宗(公元1480年一1560年),字孝思,又字世甫。號可泉,又別號人。明(今甘肅天水市秦安縣)人。明武宗正德三年(1508年)中,任。公元1510年後,歷經判官,安慶、蘇州知府,山東、河南,足跡遍及江南、中原。胡纘宗為官愛民禮士,撫綏安輯,廉潔辯治,著稱大江南北。公元1534年罷官歸里,遂開閣著書,有《鳥鼠山人集》、《安慶府志》、《蘇州府志》、《秦州志》等14部著作傳世。胡纘宗還是一位書法家,現存江蘇鎮江有“海不揚波”、曲阜孔廟有“金聲玉振”,天水伏羲廟有“與天地準”牌匾。

金鑾(1506?~1595?),明代散曲家。字在衡,號白嶼。隴西(今屬甘肅)人。

正德嘉靖年間隨父僑寓南京。工詩,錢謙益說他“詩不操秦聲,風流宛轉,得江左清華之致”(《列朝詩集》)。所作散曲,名重一時。

胡釴,字鼎臣,號靜庵,清甘肅秦安人。以貢生主講秦安書院,時甘肅巡撫黃廷桂、陳宏謀、楊應據等人皆器重之,王太岳人傾倒尤甚。後出任高台訓導,三十五年兼署肅州學正。同年以病辭歸,病故於家中。一生作詩4000餘首,詞200餘首,散文100餘篇,編為詩文集20卷。並主纂《秦州直隸新志》14卷。尤以詩著名,風格刻意沉博,賦物言事,必肖其形,不苟為藻飾。詩篇流播於秦隴間,與臨桃吳鎮、潼關楊鸞並稱“關隴三詩傑”,為“西州騷壇執牛耳者”。民國著名學考張維(《甘肅人物誌》中謂:秦安有三大詩人,唐權德輿,明胡纘宗,清則釴也。

張澍(生於乾隆四十一年(1776年),卒於道光二十七年(1847年)。),清代著名學者,涼州府武威縣(今武威市)人。一生著述頗豐。清代著名學者《書目答問》將其列入經學家、史學家和金石學家。

(公元1854年--公元1925年)字曉峰,號盤阿道人,甘肅秦安縣人,清代著名的諫官。光緒年(公元1880年)中為進士,選庶士,1893年任福建道監察御史。安維峻性情耿直,不阿權貴,中日甲午之戰前夕,支持光緒皇帝為首的主戰派,連續上疏六十五道,最著名的是《清誅李鴻章疏》,1894年《請明詔討諉法》

劉爾炘(1865-1931),近代著名學者。字又寬,號果齋、五泉山人。甘肅蘭州人。光緒乙丑科進士,授、編修,應聘為講席。