基本介紹

- 中文名:陳友諒

- 別名:陳九四

- 國籍:中國

- 民族:漢族

- 出生地:湖北(今)

- 出生日期:1320年

- 逝世日期:1363年

- 職業:皇帝

- 主要成就:起兵反元,建立陳漢政權

- 廟號:高祖

- 諡號:聖文德敬寧昭武皇帝

- 政權:陳漢

- 在位:1360年-1363年

- 年號:大義:1360,大定:1361-1363

人物生平,起兵反元,建漢稱帝,大戰朱元璋,戰死鄱陽湖,歷史評價,傳說故事,家族成員,祖父母,父親,兄弟,妻妾,子嗣,墓址,後世紀念,紀念館,玄妙觀,藝術形象,文學形象,影視形象,

人物生平

起兵反元

陳友諒,漁家之子。祖父陳千一原本姓謝,因入贅陳家,才跟隨其姓,父陳普才有五子,陳友諒排行第三。 仙桃市沔城鎮故居內陳友諒塑像

仙桃市沔城鎮故居內陳友諒塑像

仙桃市沔城鎮故居內陳友諒塑像

仙桃市沔城鎮故居內陳友諒塑像他少時讀書,略通文義,膂[lǚ]力過人,閒習武藝。有一卜者在察看過其祖先的墓地之後說:“日後定會富貴。”陳友諒心中暗喜。他曾任縣裡的小吏,但這並非他的目標。

1355年(至正十五年)正月,徐壽輝遣其將復破,陳友諒於黃蓬起義,加入紅巾軍,初為簿書掾[yuàn],後以功升元帥。

1358年(至正十八年),陳友諒率軍攻陷。四月,破(今江西南昌)、(今江西)。五月,分兵攻取、(今江西吉安),而自己則領兵進入撫州。八月,破(今江西)。九月,破贛州。十一月,破汀州。1359(至正十九年)三月,破、。十月,遣部將王奉國攻(今江西)。

建漢稱帝

當時,長江以南只有陳友諒部最強。朱元璋攻取(今安徽)後,與他為鄰。陳友諒攻陷,朱元璋派常遇春率軍前去攻打陳友諒,奪取池州。趙普勝是有名的驍將,號稱“雙刀趙”。開始與等駐紮巢湖,一起歸附朱元璋,後來叛歸徐壽輝。這時他正為陳友諒駐守安慶,多次引兵爭奪池州、太平,到處搶掠。朱元璋為此擔憂不已,於是引誘趙普勝的食客,讓他潛入陳友諒軍中去離間趙普勝。趙普勝沒有發覺,見到陳友諒的使者總是訴說自己的功勞,覺得自己有恩於陳,臉上露出悻悻的表情。陳友諒由此懷恨心中,懷疑他要背叛自己。

1359年(至正十九年),陳友諒以會師為名,從江州突然來到安慶,趙普勝在雁汊以燒羊迎接,當他剛一登船,陳友諒便馬上殺了他。徐壽輝想遷都龍興,陳友諒不同意。

1360年(至正二十年),徐壽輝仍然決定遷都龍興,倉促從出發,臨時駐紮江州。江州是陳友諒管轄之地,他命士兵埋伏在城外,然後將徐壽輝迎入城中,馬上緊閉城門,將徐壽輝所部全部消滅。隨即以江州為都,挾奉徐壽輝居於此地,而陳友諒則自稱漢王,設定王府官屬。四月挾持徐壽輝自攻克池州,隨後的援軍收復了池州。五月,進攻太平。但太平城堅不可拔,於是陳友諒軍便利用大型船隻靠近西南城牆,士兵們順著船尾爬過矮牆進入城內,攻克太平城,殺守將。

此後,陳友諒便愈加驕狂。陳友諒部進駐采石磯後,他派遣部將假裝到徐壽輝面前陳述事情,趁機安排壯士用鐵器擊碎徐壽輝的腦袋。徐壽輝一死,陳友諒便以採石五通廟為行殿,即皇帝位,國號漢,改元大義,太師鄒普勝以下都是以前的舊官。陳友諒即位之日正巧遇上大風大雨,群臣們排列在沙岸上向他道賀,沒能按禮儀行事。

大戰朱元璋

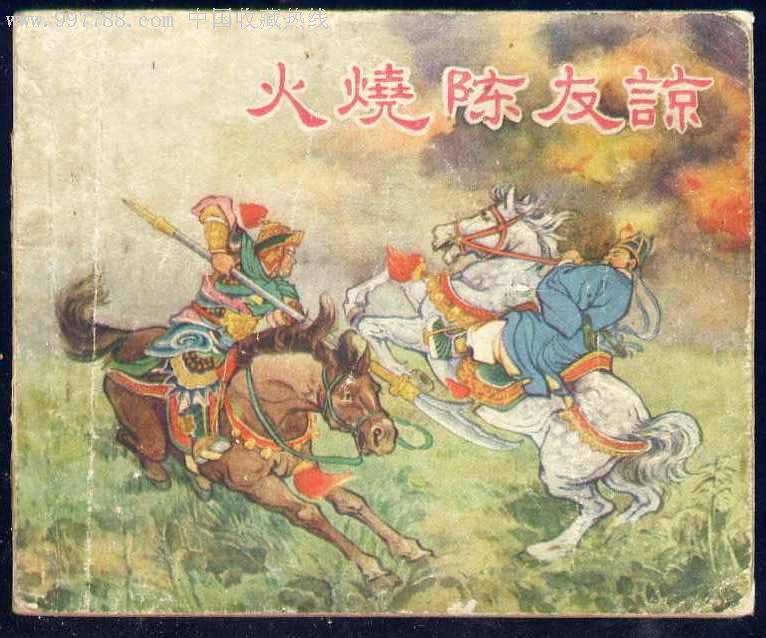

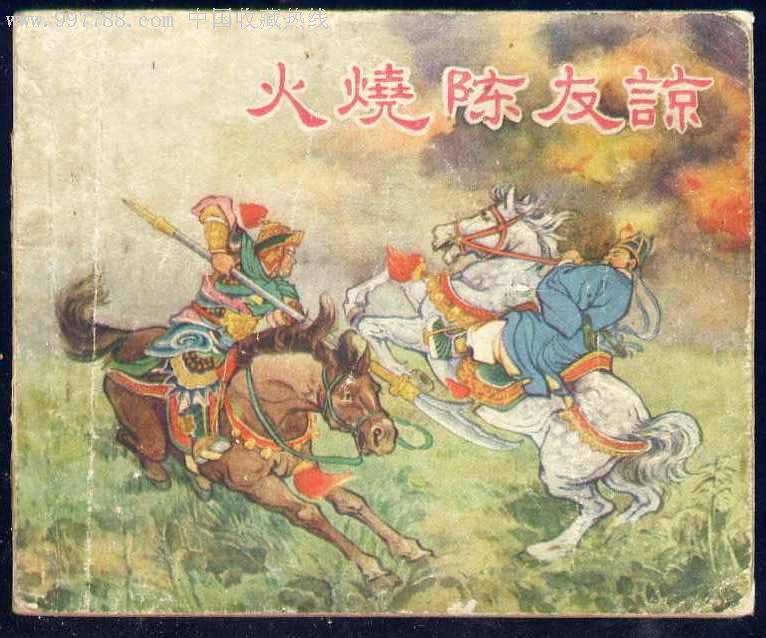

陳友諒性情強硬而多疑,喜歡以權術控制部下。他已自稱皇帝,而且盡占江西、湖廣之地,便自恃兵力強大,想向東攻取(今江蘇南京)。朱元璋擔心陳友諒與聯合,在的建議下,遣直取(今江西)斷其後路,又設計命陳友諒的老朋友寫信引誘他,讓他迅速趕來。陳友諒果然率水師東下,到達江東橋,呼叫康茂才,無人答應,才知道自己被騙了。 火燒陳友諒

火燒陳友諒

火燒陳友諒

火燒陳友諒雙方戰於(今江蘇南京城郊),陳友諒大敗,因為潮落,船被擱淺,死者無數,喪失戰艦數百艘,陳友諒只得坐小船逃走。率五路大軍乘勝追擊,又大敗陳友諒於。於是陳友諒放棄太平,逃至江州。朱元璋軍乘勝攻取安慶,陳友諒的部將、都繳械投降。第二年,陳友諒派部將再次攻陷安慶。

1361年(至正二十一年)八月,朱元璋親自率軍討伐,俞通海、趙德勝大破陳友諒水軍於安慶,長驅直入抵達江州。陳友諒戰敗,連夜攜妻帶子逃往武昌。朱元璋攻克江州,乘勝攻占,又攻占安慶。他的部將吳宏以饒州投降,以建昌投降,以龍興投降。

戰死鄱陽湖

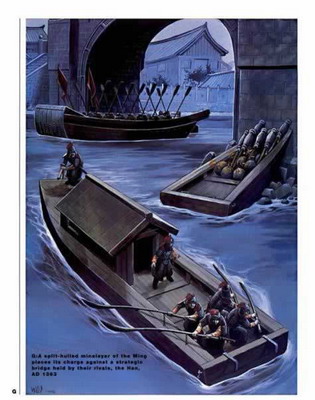

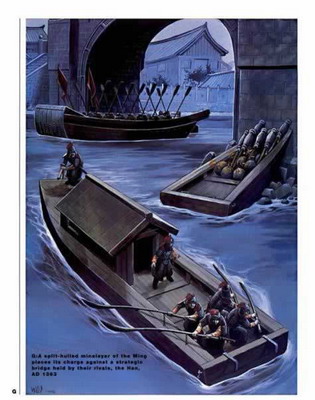

陳友諒眼見其疆土日益減少,十分憤怒,於是製造了數百艘樓船。這些船均高數丈,用丹漆粉飾,每艘船都有三層,設有走馬棚,船上船下人語之聲互不相聞,櫓箱都用鐵裹住。鄱陽湖大戰

1363年(至正二十三年),陳友諒率大軍六十萬,船載家屬百官,盡發精銳進攻南昌,飛梯衝車,百路並進。朱元璋的堂侄朱文正及鄭愈堅守南昌三個月,朱元璋親自率軍前去援救,陳友諒聽說朱元璋將到,便撤除對南昌的包圍,向東出鄱陽湖,與朱元璋在康郎山相遇。陳友諒集合巨艦,以連鎖為陣。朱元璋軍不能仰攻,連戰三日,損兵折將,漸感不支。但是不久,颳起了東北風,朱元璋便下令放火焚燒陳友諒的船隻,其弟陳友仁等都被燒死。陳友仁號稱五王,瞎一眼,卻智勇雙全,他死後,陳友諒為之喪氣。在這場戰鬥中,朱元璋船雖小,卻輕便易行;陳友諒雖是巨艦,卻不能進退自如,故而戰敗。

朱元璋的坐船是白桅桿,陳友諒便與其將士約定第二天集中兵力猛攻白桅船。朱元璋知道後,下令將所有船的桅桿都漆成白色。第二天再戰,從早晨到中午,陳友諒軍大敗。陳友諒想退保革奚山,但朱元璋已預先扼住湖口,攔截其退路。

在堅持數日之後,陳友諒與眾將商量擺脫困境的對策。右金吾將軍說:“既然出湖困難,我們就應當焚船登入,直奔湖的南岸以圖再舉。”左金吾將軍說:“這是向敵人示弱,他們利用步騎追趕我軍。進退之間我們將失去自己的地盤,大勢也將去也。”陳友諒不能作出決定,既而說道:“右金吾將軍所言有理。”左金吾將軍因其意見未被採納,便率所部投降了朱元璋;右金吾將軍知悉後,也率部投降。陳友諒處境更加困難。

朱元璋給陳友諒寫了兩封信,信的內容大致如下:“我想與你約定,你我各安一方,以待天命。你卻盤算失誤,企圖加害於我。我軍只以少量兵力,便攻取了你龍興十一郡,你還不悔過,重新挑起戰端。首先被困在洪都,再敗於康郎,骨肉將士被葬身於火海。你即便僥倖生還,但也應當取消帝號,坐待真正的主人,不然將會喪家滅姓,到那時就悔之晚矣。”陳友諒收到信後怒不可遏,不予回信。時間一久,陳友諒軍中糧食漸絕,只得突圍衝出湖口。朱元璋的將領們從上游加以攔截,雙方大戰於涇江口,漢軍且戰且走,但日落之時仍未能擺脫。陳友諒當時從船中伸出頭來,指揮作戰,卻被飛箭射中,貫穿頭顱,陳友諒當即死去。頓時,陳友諒軍土崩瓦解,太子陳善兒被擒,太尉張定邊趁夜挾持陳友諒的次子陳理,載上陳友諒的屍體逃回武昌。陳友諒生前生活奢侈,曾經製造了一張鏤金床,做工非常精巧,宮中其他器物也是一樣。他死後,江西行省將鏤金床獻給朱元璋,朱元璋感嘆道:“這張床與孟昶的七寶便壺有什麼不同呢?”然後下令有關官員將它熔掉。 朱元璋大戰陳友諒

朱元璋大戰陳友諒

朱元璋大戰陳友諒

朱元璋大戰陳友諒張定邊等護返回武昌後,立陳理為帝,改元德壽。

1364年(至正二十四年)二月,朱元璋西吳軍廖永忠部兵臨武昌城下,陳理出降,漢亡。陳理至應天,元璋封為歸德候。數年之後,朱元璋出於“安全感”,將其送往高麗定居,“平安無事”。

歷史評價

劉基:“友諒包饒、信,跨荊、襄,幾天下半。”“士誠自守虜,不足慮。友諒劫主脅下,名號不正,地據上流,其心無日忘我,宜先圖之。陳氏滅,張氏勢孤,一舉可定。”

朱元璋:“友諒亡,天下不難定也。”“朕以友諒志驕、士誠器小,志驕則好生事,器小則無遠圖。”

楊璟:“向者如陳、張之屬,竊據吳、楚,造舟塞江河,積糧過山嶽,強將勁兵,自謂無敵。然鄱陽一戰,友諒授首,旋師東討,張氏面縛。此非人力,實天命也。”陳友諒大戰涇江口遺址

高岱:“友諒之勇略,雖或未及項羽,而剽性狡悍,出沒飄忽,大困而不餒,屢躓而復振。觀其龍江敗歸,還襲安慶;九江之失,疾奔武昌。及徐達召還,不旋踵而有江州之入。是皆敗衄之後,旬日之間,而能陷城摧敵,其能開拓封疆,奄有荊、楚,亦一時之雄也。”“元末群雄共起,與我聖祖並驅中原者,固非一人,而當時稱勁敵多為腹心脅腋害者,惟友諒可慮哉。”

谷應泰:“慨自元人失馭,群雄蜂發,逐鹿之夫,所在都有。太祖崛起濠梁,而同時並興者,則有張士誠據吳,徐貞一據蘄,明玉珍據蜀,方國珍據江東,然皆闔門坐大,非有圖天下之志也。獨陳友諒以驍鷙之姿,奄有江、楚,控扼上流,地險而兵強,才剽而勢盛,實逼處此,以與我爭尺土者,非特漢之文伯、子陽,唐之世充、建德而已。”“至若友諒者,本沔陽漁家,刀筆小吏,徒有兇殘,實無功德,干城仗普勝而旋即殺之,北面事壽輝而旋即斃之,名實交喪,忠勇並失,誠所謂蠅聲紫色,聖王之驅除耳。而論者以周顛仰天,鐵冠大笑,劉基之手揮難星,雷老之忽然不見,王者所至,諸神效靈。而不知友諒者,犯順多黑闥之風,歸命少竇融之智,盜竊空名,進退無據,抑亦人謀不臧,匪特天亡之也。”

談遷:“國史於陳友諒、張士誠輩輒書寇,夫寇非所言也。彼未我臣,何寇焉。俱田間布衣,仗尺劍起事,雖仁暴懸殊,亦自有幸不幸焉。”

丁耀亢:“按友諒功業,已成犄角,幾鼎峙矣。至其謀弒壽輝,是篡賊也。賊安能成大業乎?蓋天生此輩,為我太祖作蘊。鄱陽貫顱,摧枯拉朽,殆天授非人力也。”

張廷玉:“友諒性雄猜,好以權術馭下。”“友諒、士誠起刀筆負販,因亂僭竊,恃其富強,而卒皆敗於其所恃。跡其始終成敗之故,太祖料之審矣。”

饒漢祥:“江漢先英、三楚雄風。”

《朱元璋系年要錄》:“至傾國六十萬嘗試江流,牧野、昆陽、赤壁、淝水、古帝王豪傑能用其眾者,未之有聞。”

蔡東藩:”吾謂友諒亦有自敗之道,江州失守,根本之重地已去,及奔至武昌,正宜斂兵蓄銳,徐圖再舉,乃迫不及待,孤注一擲,喪子弟,失愛妃,甚至身死人手,為天下笑,是可見國之興亡,實關人謀,不得如項羽之刎首烏江,自諉為非戰之罪也。“

吳晗:“陳友諒雖然失敗了,但他畢竟是反對蒙漢地主階級統治的英雄人物,在歷史上起過作用,當時人民對他是同情的,懷念的,他的墳墓到今天還在新建的長江大橋下被保存著,供來往遊人悼念。”

傳說故事

《》/卷十收錄一篇《毀陳友諒廟》,講清朝趙錫禮任縣令時,毀了陳友諒廟改奉關帝君的佚事,但趙毀廟時,並不知該廟是奉祀陳友諒,直到向詢問之後,方才得知。

家族成員

祖父母

- 祖父:謝千一,後入贅陳家,改姓陳

- 祖母:陳氏

父親

- 陳普才,降明後封承恩侯,洪武五年(1372)徙滁陽

兄弟

- 弟:,在鄱陽湖戰死,明初追封康山王

- 弟:陳友貴,在鄱陽湖戰死

- 兄:陳友當,降明後封歸仁伯

- 兄:陳友直,降明後封懷恩伯

妻妾

- 楊苕華

- 婁玉貞

- 陶氏

- 闍氏,被朱元璋軍所俘

子嗣

- 太子,被朱元璋軍所俘

- 陳理,降明後封歸德候

墓址

為湖北省重點文物保護單位。位於武漢城內長江大橋武昌橋頭引橋南坡下。墓高2.2米,墓基周長12米。墓冢依山構築,墓碑上刻“大漢陳友諒墓”。1913年湖北省內務司對墓園進行整修時,在墓前修築了墓道和一座高大牌坊。牌坊前額書“江漢先英”,後額書“三楚雄風”。墓兩側還各建有碑亭一座。

後世紀念

紀念館

在湖北省(原湖北)九十墩。館舍為三層仿古式建築,占地3891平方米,建築面積1615平方米。其中一、二層為展廳,展廳面積920平方米;三層為辦公區。陳友諒紀念館由仙桃市博物館負責管理和運營,免費對外開放。展覽內容包括序言;起義反元,摧毀元朝江南統治勢力;逐鹿江南,打造世界上最強大的水軍;推行屯田,開啟文化之源;歷史記憶,功過褒貶自有春秋評說;後裔覓蹤,改姓換名分布大江南北;結束語。館內設有陳友諒簡介、陳友諒雕塑、激戰安慶場景、戰艦體驗、沔陽三蒸、元明時期的出土文物等。 紀念館

紀念館

紀念館

紀念館玄妙觀

位於湖北(今市),原名元廟觀,後改名。1941年,國民黨一二八師師長縱火燒城,玄妙觀化為一片廢墟。

1984年,人民為紀念他,在玄妙觀重修陳友諒故居。

玄妙觀是江漢平原方圓百里的道教中心,也是荊楚大地農民起義領袖陳友諒的故居。此觀位於沔城南門,坐東朝西,占地面積800多平方米,明、清兩朝的道正司一直設在這裡。觀內現有玉皇殿、靈官殿、三師殿、三清殿、雷祖殿、呂祖殿、斗姥殿、救苦殿、觀音殿、真人殿,俗有“一觀十殿”之稱。

武漢大學教授為“陳友諒故居”題字,嵌於玄妙觀門前正方。進入觀內,一座金戈鐵馬陳友諒塑像,氣宇軒昂,威武雄壯。塑像高八米,底座以優質砍石為基,上刻“大漢陳友諒”五個遒勁大字,由《陳友諒》一書作者——湖北文聯主席程遠斌題寫。

觀內松柏蒼天,草坪綠地,假山亭閣、蓬萊仙居,相映成輝。此外還陳列眾多的古蹟,有陳友諒石刻像、刑鍋、青雲接武石牌、拴馬石、餵馬槽、玉泉古井等。陳友諒故居

此外還有兩口鍋,據傳陳友諒效仿諸葛亮所造:一口是軍餉鍋,有三個眼,上眼出氣,中眼進水,下眼出水。用它做飯“漏沙漏谷不漏米、半邊下米半邊熟,架起三根萬年柴,一年上頭火不熄”,可以“一邊下米,一邊盛飯”,能供“千軍萬馬吃不完”。這口神鍋一直隨陳友諒軍行,轉戰南北,後下落不明。另一口是刑鍋,沔城至今還流傳著一首古老的歌謠:“蒸人的甑,煮人的鍋,狗不快活,我快活。”意思是說陳友諒義軍把當時那些酒荒色淫、欺壓百姓的官吏,下到這口鍋里處死,以解民憤。這口刑鍋直徑128厘米,深80厘米。

觀內的玉泉古井水被稱為“神水”,傳說飲此井水能消災得福,醫治各種疾病。當年陳友諒就是因為居住於此常飲“玉泉”井水,使之在近20年的生涯中精力充沛,不生一疾。

藝術形象

文學形象

在小說《》中,陳友諒是混元霹靂手的徒弟,八袋長老。書中的他乃性陰毒,善權謀之輩,他這個人物對小說情節的發展起了一定推動作用。這是對真實歷史人物身上缺點局部誇大化,以達小說的藝術效果。

影視形象

年份 | 電視劇/電影 | 飾演者 |

1978 | 《倚天屠龍記》 | 龍天生 |

1984 | 《倚天屠龍記》 | 陳祥 |

1986 | 《倚天屠龍記》 | 何貴林 |

1987 | 《大明群英》 | 劉青雲 |

1993 | 《朱元璋》 | 張矩 |

1994 | 《倚天屠龍記》 | 鄭平君 |

1998 | 《乞丐皇帝傳奇》 | 李志希 |

2001 | 《倚天屠龍記》 | 陳榮峻 |

2003 | 《倚天屠龍記》 | 孫斌 |

2004 | 《武當》 | 劉旭 |

2006 | 《傳奇皇帝朱元璋》 | 李慶祥 |

2008 | 《飛天舞》 | 沉浮 |

2008 | 《朱元璋》 | 李明 |

2009 | 《倚天屠龍記》 | 周曉濱 |

2009 | 《真命天子》 | 季肖冰 |

2015 | 《乞丐皇帝與大腳皇后傳奇》 | 季晨 |

參考資料: | ||