危機(financial crisis) 國家財政因收不抵支而發生嚴重的混亂和動盪。具體表現為:出現巨額,入不敷出;國家債務劇增;停付全部或部分國家債務等。廣義危機還包括的混亂和動盪,通常發生在的財政危機,是由、實行性的財政或其他經濟、原因而引起。主要表現是:國家財政收支狀況趨於惡化,入不敷出,巨大,國家債務增長,全部或部分國債停止支付和嚴重的。

基本介紹

- 中文名:財政危機

- 外文名:financial crisis

- 注音:cái zhèng wēi jī

- 主要表現:入不敷出

主要表現,根源表現,戰後深化,危機轉嫁,傳染效應,

主要表現

方面的拮据和動盪。其主要表現是:入不敷出,財政赤字巨大,國家債務劇增,全部或部分停止兌付等。

根源表現

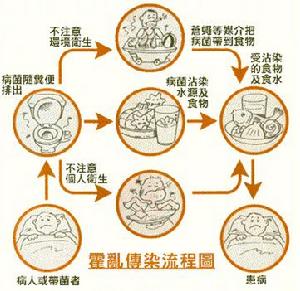

危機的根源在於的。它一般是伴隨著周期性的而發生的。在到來時,由於生產銳減,企業倒閉,引起國家的下降;而為了擺脫危機,緩和國內階級矛盾,用於刺激經濟和失業救濟方面的又在急劇增加。這就使失去平衡,顯著增大,從而爆發財政危機。此外,、擴軍備戰以及其他擴大的措施,也是引起財政危機的重要原因。 財政危機

財政危機

財政危機

財政危機在自由階段,由於國家財政支出在中所占的比重還不大,由或引起的財政危機一般是短期的。渡過危機以後,國家財政收支就會逐漸恢復平衡,財政危機也會暫時消除。到了階段,進一步激化,日益頻繁。隨著國家的發展,不斷。這時,財政支出不僅在絕對額上增長很快,而且在中所占的比重也大大提高。儘管資產階級政府不斷增加稅收,仍無法彌補的巨大差額。無論在或和平時期,在或經濟增長時期,各國的都難於保持平衡,已成為經常的普通現象,從而財政危機也具有長期性和尖銳性。

危機產生的根源在於的。他一般是伴隨著而發生的,但是,、擴軍備戰和其他擴大開始的措施也會引起財政危機。在和危機交織並發的情況下,經濟危機會使財政危機惡化,而財政危機反過來又會促使經濟危機進一步加深。第二次世界大戰之後,在各個帝國主義國家,隨著的加強,狀況進一步惡化,財政危機日益嚴重。為了彌補,往往要藉助於濫發紙幣,從而加劇了通貨膨脹。所以,危機也是加劇通貨膨脹的一個直接原因。同時,危機也往往同交織在一起。

【參見】:通貨膨脹貨幣信用危機

戰後深化

第二次世界大戰後,隨著和的增長以及政府對經濟生活干預的加強,各發達的進一步,越來越大。70年代中期以來,發達的經濟陷入“”的,相對減少,而政府用於公共工程和“社會救濟”的費用反而增加,使得國家財政收支嚴重失去平衡。在1975~1979年期間,每年平均高達510.28億美元,約為60年代平均數的11倍。同一時期,日本年平均為60年代的24.5倍,為24倍,義大利為21倍,聯邦為10.7 倍,為 3.7倍。80年代以來,上述各國的又有較大的增長。1980年與1975~1979年期間相比,增長了70.3%,義大利增長1.3倍,增長94.2%,聯邦增長44.3%,增長32.6%。為了彌補連年巨額,各國不得不大量發行,從而使還本付息的負擔越來越重。利息支出的增加擴大了,財政赤字的擴大反過來又增加了利息支出。這就使發達的預算陷入嚴重的。 發達日益嚴重的危機,引起了經常性的通貨膨脹。各國政府為了彌補巨額,除依靠大量舉債外,還將增發貨幣作為籌措資金的重要手段。由於濫發紙幣和實行,使國內的增長大大超過中的實際需要量。這就必然造成,物價上漲,給勞動人民帶來深重的災難。據經濟合作與發展組織的統計,24個成員國消費物價平均上漲率,60年代為2.9%,70年代增加到8.3%;到1980年,上漲率已達12.8%,超過了70年代的平均水平。

危機轉嫁

80年代初,發達轉嫁危機和加強國際的剝削,使國家的經濟狀況日益惡化,主要表現在嚴重的上。到1986年,各國積欠的外債總額已接近10000億美元,1980年以來,由於實行高,使第三世界各國每年用於償付外債的支出日益增大。許多國家的經濟困難加重,無力還債,不得不壓縮進口。危機是資本主義政治、在國家財政金融領域裡的反映,它已成為無法醫治的痼疾。不管資產階級政府採取什麼樣的“反危機”措施,都不可能從根本上使資本主義各國從危機的中擺脫出來。

傳染效應

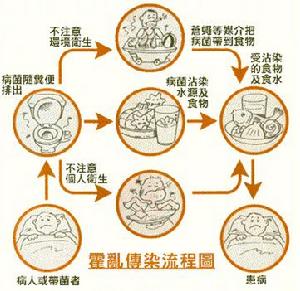

中國存在的危機隱患,已經成為界共同關注的話題。我們通常在討論金融領域等的問題導致方面的問題時,通常容易忽視財政危機本身也會對其他領域的運行和改革產生多方面的影響。人們可以將其稱為危機的傳染效應。中國改革開放以來的愈演愈烈已經是有目共睹了。在過去20年的改革開放過程中,中國的收入占()的比例從 1979年的28.4%下跌到1995年的10.7%,然後稍微上升到1999年14%。這樣的比例遠遠低於發展中國家的平均值32%。特別是,中央政府可支配的資源所占的比例更是巨幅下跌。在1979年中央政府支出占gdp的比例為16.2%,但到了1996年只有3.2%,此後微幅上升到1999 年的5%。而1999年的比例之所以上升,很大一部分是發行所得,政府在未來將面對龐大的債務負擔。 以這么有限的資源,中央政府卻必須支付極為龐大的各項改革費用。根據世界銀行1997年的報告,包括醫療、、、、、及環境保護在內的極為重要項目,中國每年至少短缺gdp的4.6%,相當於中央政府在1997年總預算的135%。布魯金斯研究院的者(nicholaslardy)估計,由國有企業負擔的社會福利開銷日後必須轉移到中央政府的部分高達每年gdp的3.3%,相當於中央政府在1997年的總支出。此外,世界銀行估計從1995年到2004年中國在基礎設施方面至少需要投入6萬億,相當於1995年整年的gdp。財政危機

同時,必須注意到的是,中國的中還有相當部分是沒有計入正常的顯形的,這主要包括一些應當由財政承擔但是財政由於種種原因沒有承擔的債務,如財政欠發的、糧食經營虧損性掛帳、國有金融機構以及欠帳等等。根據世界銀行的估計,中國的所有(包括顯性及)積累已經達到gdp的100%。儘管債務的償付不會同時發生,儘管債務的償付還有其他形式(例如,出售部分),但是,由於各類隱性及或有債務的規模及期限看不清楚,如果各類交織在一起,同時對產生支付壓力,則可能會在短期內迅速提高實際債務負擔率,引發財政危機。而危機的爆發,則可能迅速傳染到的其他領域。

從財政危機對於金融市場化改革的傳染談起

著名金融學家麥金農指出,沒有一個高效率的、有力的,金融市場的自由化市場化就不可能持續順利地推進。這一論斷就觸及了危機對於金融市場化改革的。如果說在改革開放以來,中國的貨幣化進程所產生的等還能夠支持相對虛弱的財政下的化的話,那么,在中國的貨幣化進程基本完成之時,虛弱的財政對於金融市場改革的推進的制約就更為顯著了。因為的虛弱,財政無力提供足夠的財力支持才解決國有企業的虧損問題,於是,逃廢銀行債務的行為、人為壓低以確保的主要獲得者獲得與管制利率之間的隱性的行為、被迫通過形式等變相為國有企業輸血的行為等就紛紛出現。這些行為和現象,無疑加大了國有銀行的經營負擔,阻礙了銀行業的市場化改革。銀行資產的快速、以及經營中不可避免地出現地一些等,都要求銀行需要及時地補充,但是,虛弱的不能提供這一及時的支持,在銀行普遍缺乏上市等時,充足率的低下就是必然的問題。

在出現收支困難時,在中國以國有為主導的下,國有銀行自然被迫承擔一些財政性的職能,這就是所謂“吃了財政吃銀行”,即將銀行作為 “第二財政”來使用就是必然的結果。銀行的國有性質,兼之銀行問題事關社會穩定的大事,因而不管銀行的是否由於而形成,的沖銷,都將直接間接引起的減收增支;而一旦銀行出現支付危機,其最後的支撐者就只能是財政。可見,在我國,必然最終轉嫁到頭上,金融風險的實質就是。

財政危機向養老保險制度的傳染

基於中國特定的就業結構和的主導性地位,國有企業職工的養老保險事實上成為的。但是,虛弱的不能給予養老保險以有力的支持,即使我們不考慮由此可能導致的社會的不穩定而僅僅從養老保險制度的持續穩健運行來看,虛弱的財政也已經成為養老保險制度健康維持下去的硬性制約。合理的推論是,在缺乏的有力的支持下,當前中國的養老保險制度若照目前狀況發展下去,將面臨嚴重的。要解決這一嚴重的問題,一定要從財稅等方面入手,通過調整財政支出、開闢新稅收來源等措施,逐步消化數額龐大的。根據國務院體改辦經濟體制與管理研究所和安泰保險公司,對國內養老保險進行的結果顯示,若按目前企業和個人的、退休年齡、計算,在未來三十年,中國將負擔近7.6萬億元人民幣的隱性債務。 為了維持當前的養老保險制度的持續運轉,許多學者提出了不同的解決辦法,如:採用多種途徑籌資,彌補∶首先是調整。二是開闢新的稅收來源。可考慮開徵新或附加稅值增加資金來源。三是變現部分國有資產。變現可以採取股市變現、國有土地有償使用收益、出售公有等。四是發行特種國債進行籌資,用於彌補。在採用其他都沒有見到明顯效果的時候,的減持成為補充養老和社會保障基金的一個重要政策動機,危機向社會保障和養老保險體系傳染的同時,沒有恰當把握的計畫又將這一危機轉移到本來已經十分脆弱的中國股市。

根據當前的方案,以較低成本獲取的國有股為了儘可能圈取更多的資金來補充養老和的不足(從政府的立場而不是從維持徵求市場健康運行的角度看,這一理由無疑是相當充分的),採取了按照與同樣的價格參與市場流通,這一計畫的推出已經導致了中國的綿綿和疲弱無力。在這裡,危機通過傳染到養老保險體系和,進而擴散到證券市場。

虛弱的財政誘發了不同形式的預算外收費

虛弱的誘發了不同形式的預算外收費,進而成為經濟持續混亂和腐敗的溫床

因為許多領域的財政開支,正常的財政支出不能滿足,於是,各種形式的預算外收費紛紛出籠,進而導致秩序的嚴重紊亂,預算外、制度外財力的過度失控和急劇上。預算外和制度外財力的存在,儘管可以發揮某些特定的作用,可以彌補預算內財力的某些不足,但它們在一定程度上是以“挖”預算內為代價的。它們所形成的“亂收費”現象,不僅嚴重破壞正常的財政分配,而且極大地危害了經濟發展和敗壞了,因而是我國財政內部的“心腹之患”,是中國財政的一個重要病灶。當然,危機的傳染渠道遠遠不僅僅在於以上幾個有限的領域,我們的分析主要還是局限在金融和財政的體系之內。至於危機對社會穩定、發展等的負面衝擊,則不在本文的討論範圍之內,但是其影響無疑是相當嚴重的。

美國即將迎下一場財政危機

在剛剛躲過“財政懸崖”後,美國馬上將再次面臨“債務上限”的問題。共和黨在輸給歐巴馬之後正躍躍欲試地想藉機對民主黨政府發起挑戰。美國也是因為上次債務上限而導致失去最高主權債信評級。使得美國政府頻臨違約的邊緣。

15日,世界銀行在最新一期《全球經濟展望》中也明確地將美國預算之爭列為威脅全球經濟的頭號風險。考慮到這方面的因素,世行大幅削減了對今年全球經濟的增長預期。

高盛等大行認為,即便美國能如期在最後時刻提高債務上限,但仍很可能難以逃脫自動開支削減機制啟動帶來的經濟拖累。

英國《經濟學人》雜誌近日刊文稱美國拖欠債務可能帶來的風險,呼籲廢除“債務上限”這一過時的財政制度。

美國總統歐巴馬和國會在新年之際達成協定,不提高大多數項目的稅率,美國因此剛剛躲過一場財政災難。

但一場更大的危機會在5周后出現,屆時財政部將會用盡其借債授權。歐巴馬警告說,如果不能提高“債務上限”,政府將不得不拖欠債務。

共和黨方面表示,他們需要一些手段來把揮霍無度的總統拽到談判桌旁。他們有點道理,不過“債務上限”是一個危險的工具。