路德維希·凡·貝多芬 (ludwig van beethoven, 1770年12月16日—1827年3月26日),出生於德國波恩,維也納古典樂派代表人物之一,歐洲古典主義時期作曲家。

貝多芬在父親嚴厲苛刻的教育下度過了童年,造就了他倔強、敏感激動的性格。22歲開始終生定居於維也納,創作於1803年至1804年間的《第三交響曲》標誌著其創作進入成熟階段。此後20餘年間,他數量眾多的音樂作品通過強烈的藝術感染力和宏偉氣魄,將古典主義音樂推向高峰,並預示了19世紀浪漫主義音樂的到來。1827年3月26日,貝多芬於維也納去世,享年57歲。

貝多芬一生創作題材廣泛,重要作品包括9部交響曲、1部歌劇、32首鋼琴奏鳴曲、5首鋼琴協奏曲、多首管弦樂序曲及小提琴、大提琴奏鳴曲等。因其對古典音樂的重大貢獻,對奏鳴曲式和交響曲套曲結構的發展和創新,而被後世尊稱為“樂聖”、“交響樂之王”。

基本介紹

- 中文名:路德維希·凡·貝多芬

- 外文名:ludwig van beethoven

- 國籍:德國

- 民族:日耳曼

- 出生地:德國波恩

- 出生日期:1770年12月16日

- 逝世日期:827年3月26日

- 職業:作曲家、鋼琴家、指揮家、音樂家

- 畢業院校:波恩大學

- 信仰:基督教

- 主要成就:將聲樂融入交響曲,擴大交響曲規模

以諧謔曲替代小步舞曲成為交響曲第三樂章 - 代表作品:《》《》《》《》

人物經歷,早年經歷,維也納初期,成熟時期,創作晚期,個人生活,主要作品,創作特點,總體,分類特點,人物影響,人物評價,後世紀念,

人物經歷

早年經歷

1770年12月16日,路德維希·凡·貝多芬出生於德國波恩。1775年左右,4歲的貝多芬被父親逼著學習鋼琴、小提琴,其父愚蠢地想用強制性手段將他培養成莫扎特式的神童。

貝多芬13歲時的肖像畫

貝多芬13歲時的肖像畫1778年,8歲的貝多芬師從宮廷老管風琴師h·伊登學習音樂基礎理論及管風琴,同年8月26日第一次登台演出。

1781年,11歲的貝多芬輟學,進入波恩劇院樂隊當小樂師,有機會師從選帝侯宮廷管風琴師、指揮家和作曲家克里斯蒂安·戈特洛布·聶弗,聶弗是位啟蒙運動的參與者,對貝多芬一生影響很大。

1783年,13歲的貝多芬擔任宮廷樂隊的古鋼琴獨奏與伴奏,但無薪俸;同年根據德雷斯勒的進行曲改編為《鋼琴變奏曲》(woo63),這是他正式發表的第一首作品,由德國音樂出版家j·m·格茨予以出版。

1785年至1786年,貝多芬轉向弗蘭茲·安東·里斯學習小提琴,完成《三首鋼琴奏鳴曲》(woo36)。

1787年春天,貝多芬第一次訪問維也納,見到31歲的莫扎特,其彈奏技術受到莫扎特的讚賞;同年結識比自己大9歲的華爾斯坦伯爵,他是貝多芬在藝術事業與經濟上的重要支持者。 貝多芬青年時期的畫像

貝多芬青年時期的畫像

貝多芬青年時期的畫像

貝多芬青年時期的畫像1790年,作曲家去倫敦途經波恩,貝多芬結識海頓;同年受委託完成了兩部清唱劇:《為約瑟夫二世逝世所作的悼念清唱劇》(woo87),這也是貝多芬第一部與政治沾上邊的作品;以及《為利奧波德二世登基而作的清唱劇》(woo88)。

1792年11月,22歲的貝多芬在海頓等人的鼓勵支持下離開故鄉,開始拜海頓為師學習作曲,定居於維也納。

維也納初期

1793年,貝多芬改向莫扎特摯友,作曲家與教師j·b·申克學習對位法及音樂理論。1794年,開始師從聖史蒂芬大教堂阿爾布萊茲貝格學習對位法,向宮廷音樂總監安東尼奧·薩列里免費學習作曲;由於海頓忙於作第二次赴英演出的創作準備,師生兩人性格不同又有音樂思想上的分歧,貝多芬向海頓的學習終於1794年中止。

1796年8月,在《維也納雜誌》上發表了貝多芬贈送給海頓的三首鋼琴奏鳴曲(op.2);同年開始出現耳聾現象。

1796至1797年創作完成《c大調第一鋼琴協奏曲》(op.15),並於1798年在捷克布拉格首演。1799年,霍夫敏斯托於年底將貝多芬的《c小調第八(悲愴)鋼琴奏鳴曲》(op.13)予以出版。

貝多芬畫像,作於1803年

貝多芬畫像,作於1803年1800年4月,《第一交響曲》(op.21)、《降e大調七重奏》(op.20)在維也納皇家宮廷音樂會首演。

1801年,創作完成《升c小調第十四(月光)鋼琴奏鳴曲》(op.27 no.2),題獻給朱麗塔·吉米爾茨伯爵夫人;同年還完成了《弦樂五重奏》(op.29)、《弦樂四重奏》(op.18)。

1802年,到海利根施塔特度夏,貝多芬已完全聽不見聲音,同年10月初給自己的兄弟寫下著名的《海利根施塔特遺囑》;經過激烈的思想鬥爭完成《第二交響曲》,並重返維也納。

成熟時期

1803年,神劇《基督在橄欖山》、《a大調克魯采小提琴奏鳴曲》首演;同年完成《第三鋼琴協奏曲》。 貝多芬畫像,作於1804-1805年

貝多芬畫像,作於1804-1805年

貝多芬畫像,作於1804-1805年

貝多芬畫像,作於1804-1805年1805年4月,《第三(英雄)交響曲》首演,貝多芬親自擔任指揮,此作是貝多芬進入創作成熟時期的重要標誌;同年11月20日,歌劇《費德里奧》在維也納皇家劇院首演。

1806年,創作完成《拉茲莫夫斯基弦樂四重奏》、《第四鋼琴協奏曲》、《第四交響曲》,以及小提琴協奏曲。

1808年12月,《第六(田園)交響曲》在維也納劇院舉行了首演。1809年,《科里奧蘭序曲》、《第五(命運)交響曲》、《c大調彌撒》相繼問世。

1810年11月,《第五鋼琴協奏曲》在萊比錫首演並取得了巨大成功,同時貝多芬因耳聾已與許多親友疏遠。

1812年,創作完成《第七交響曲》與《第八交響曲》;翌年夏天創作完成《戰爭交響曲》。

創作晚期

1814年2月—3月,《第七交響曲》、《戰爭交響曲》相繼再度上演,成為維也納狂熱事件。 1823年53歲的貝多芬畫像

1823年53歲的貝多芬畫像

1823年53歲的貝多芬畫像

1823年53歲的貝多芬畫像1824至1825年,首次公演《第九交響曲》及其合唱;1825年3月,創作完成《莊嚴彌撒曲》。

1826年,《降b大調弦樂四重奏》完成並公演,歌劇《費德里奧》最後版本予以發行。

1827年,倫敦愛樂樂團贈予貝多芬100英鎊,邀請他為樂團譜寫《第十交響曲》,未及完成,貝多芬於同年3月26日與世長辭,終年57歲。

個人生活

家世背景

他的父親約翰·范·貝多芬是科隆選帝侯宮廷的男高音歌手,兼鋼琴與唱歌教師,因嗜酒影響全家生活。其母瑪麗亞·瑪格達琳娜只活了41歲。貝多芬是家中的第2個孩子(第一個早夭只活了6天),此後其母瑪格達琳娜還相繼誕下5個孩子,但只有兩個男孩卡斯帕爾·安東·卡爾、尼古拉斯·約翰長大成人,他們在貝多芬的音樂生活中扮演著重要的角色。

感情生活

貝多芬始終沒有找到終生伴侶,終生未娶,但是其情感經歷是相當豐富的。

1800年,貝多芬被16歲的貴族小姐琪麗愛泰迷住。由於出身的天壤之別,最終使他們勞燕分飛,使得當時深受耳疾擾的貝多芬差點為她自殺,並為她創作了《c小調月光奏鳴曲》。

1804年貝多芬與寡婦約瑟芬產生了感情,但二人最終因身份地位相差懸殊,失之交臂。

主要作品

貝多芬的一生創作體裁廣泛,數量眾多。在器樂領域,包括9部交響曲、11首管弦樂曲和戲劇配樂、5首鋼琴協奏曲、1首小提琴協奏曲、16首弦樂四重奏和其他形式的重奏曲、32首鋼琴奏鳴曲以及小提琴、大提琴奏鳴曲、變奏曲等;在聲樂領域,涉及歌劇、清唱劇、彌撒、康塔塔、合唱幻想曲和大量的藝術歌曲,聲樂領域的代表作品包括歌劇《費德里奧》、《d大調彌撒》、聲樂套曲《致遠方的愛人》等。

交響曲、鋼琴協奏曲等

交響曲 | 第一交響曲(c大調 op.21) | 1796 | |

(d大調 op.36) | 1802 | ||

(降e大調 op.55 “英雄”) | 1804 | ||

(降b大調 op.60) | 1806 | ||

(c小調 op.67 “命運”) | 1808 | ||

(f大調 op.68 “田園”) | 1808 | ||

(a大調 op.92) | 1811 | ||

第八交響曲(f大調 op.93) | 1812 | ||

(d小調 op.125 “合唱”) | 1824 | ||

第十交響曲(未完成) | |||

威靈頓的勝利(戰爭交響曲)(d大調 op,91) | 1813 | ||

鋼琴協奏曲 | (c大調) | 1796 | |

第二鋼琴協奏曲(降b大調) | 1795 | ||

(c小調) | 1800 | ||

第四鋼琴協奏曲(g大調) | 1806 | ||

第五鋼琴協奏曲(降e大調) | 1809 | ||

小提琴、大提琴、鋼琴三重協奏曲 | 小提琴、大提琴、鋼琴三重協奏曲(c大調) | 1804 | |

小提琴協奏曲 | (d大調) | 1806 | |

歌劇 | 1805 |

室內樂

| 作品名 | 作品編號 | 創作時間 | 調式 |

|---|---|---|---|

管樂八重奏 | wind octet op.103 | 1792 | |

管樂七重奏 | wind septe t op.20 | 1796—1800 | 降e大調 |

管樂六重奏 | wind sextet op.71 | 1796—1797 | 降e大調 |

管樂六重奏 | wind sextet op.81b | 1794—1795 | 降e大調 |

管樂五重奏 | wind quintet op.16 | 1796—1797 | 略 |

弦樂五重奏(3首) | string quintets op.4op.29op.104 | 1800—1801 | c大調 |

第一弦樂四重奏 | string quartet op.18no.1 | 1799.6 | f大調 |

第二弦樂四重奏 | string quartet op.18no.2 | 1800 | g大調 |

第三弦樂四重奏 | string quartet op.18no.3 | 1800 | d大調 |

第四弦樂四重奏 | string quartet op.18no.4 | 1800 | c小調 |

第五弦樂四重奏 | string quartet op.18no.5 | 1800 | a大調 |

第六弦樂四重奏 | string quartet op.18no.6 | 1800 | 降b大調 |

第七弦樂四重奏 | string quartet op.59no.1 | 1806 | f大調 |

第八弦樂四重奏 | string quartet op.59no.2 | 1806 | e小調 |

第九弦樂四重奏 | string quartet op.59no.3 | 1806 | c大調 |

第十弦樂四重奏 | string quartet op.74 | 1809 | 降e大調 |

第十一弦樂四重奏 | string quartet op.95 | 1810 | f小調 |

第十二弦樂四重奏 | string quartet op.127 | 1823 | 降e大調 |

第十三弦樂四重奏 | string quartet op.130 | 1825 | 降b大調 |

第十四弦樂四重奏 | string quartet op.131 | 1826 | 升c小調 |

第十五弦樂四重奏 | string quartet op.132 | 1824—1825 | a小調 |

第十六弦樂四重奏 | string quartet op.135 | 1826.10 | f大調 |

弦樂四重奏 | string quartet in f hess 34 | 1801—1802 | 略 |

鋼琴四重奏 | piano quartet woo.36 | 1785 | 略 |

第一弦樂三重奏 | string trio op.3 | 1796 | 降e大調 |

第二弦樂三重奏 | string trio op.8 | 1796—1797 | d大調 |

第三弦樂三重奏 | string trio op.9no.1 | 1796—1798 | g大調 |

第四弦樂三重奏 | string trio op.9no.2 | 1796—1798 | d大調 |

第五弦樂三重奏 | string trio op.9no.3 | 1796—1798 | c小調 |

第一鋼琴三重奏 | piano trio op.1no.1 | 1792 | 降e大調 |

第二鋼琴三重奏 | piano trio op.1no.2 | 1793—1794 | g大調 |

第三鋼琴三重奏 | piano trio op.1no.3 | 1793—1794 | c小調 |

第四鋼琴三重奏 | piano trio op.11 | 1798 | 降b大調 |

第五鋼琴三重奏 | piano trio op.70no.1 | 1808 | d大調 |

第六鋼琴三重奏 | piano trio op.70no.2 | 1808 | 降e大調 |

第七鋼琴三重奏(大公) | piano trio op.97 | 1811 | 降b大調 |

第八鋼琴三重奏 | piano trio wod.39 | 不詳 | 降b大調 |

第九鋼琴三重奏 | piano trio wod.38 | 1790—1791 | 降e大調 |

第十鋼琴三重奏 | piano trio in e flat op.44 | 1792 | 降e大調 |

第十一鋼琴三重奏 | piano trio in g op.121a | 1803 | g小調 |

第十二鋼琴三重奏 | piano trio in e flat op.38 | 1802—1803 | 降e大調 |

鋼琴三重奏 | piano trio no.d | 不詳 | d大調 |

木管五重奏 | woodwind trio in c op.87 | 1794 | c大調 |

三重奏 | trio in g wod.37 | 1790 | g大調 |

二重奏 | string duo in e flat wod.32 | 1795—1798 | 降e大調 |

長笛二重奏 | flute duo in g wod.26 | 1792 | g大調 |

木管二重奏 | 3woodwind duos wod.27 | 1792 | c大調 |

變奏曲

| 作品名 | 作品編號 | 創作時間 | 調式 |

|---|---|---|---|

6首 | 6 tema con variazioni op.105 | 1817—1818 | a大調 |

奏鳴曲、變奏曲

| 作品名 | 作品編號 | 創作時間 | 調式 |

|---|---|---|---|

圓號奏鳴曲 | horn sonata in f op.17 | 1800 | f大調 |

第一大提琴奏鳴曲 | cello sonata op.5no.1 | 1796—1797 | f大調 |

第二大提琴奏鳴曲 | cello sonata op.5no.2 | 1798 | g小調 |

第三大提琴奏鳴曲 | cello sonata op.69 | 1808 | a大調 |

第四大提琴奏鳴曲 | cello sonata op.102no.1 | 1815 | g大調 |

第五大提琴奏鳴曲 | cello sonata op.102no.2 | 1815 | d大調 |

為大提琴和鋼琴而作的變奏曲 | variationens for cello and piano | 1796 | g大調 |

根據《馬卡布的猶大》主題的變奏曲 | 12 variationen uber das thema“see the conquering hero”aus“judas maccabeus”von g. f. handel wod.45 | 1796 | g大調 |

根據《魔笛》主題的變奏曲7段 | 7 variationen uber das thema“bei mannern,selche liebe fuhln”aus der oper“zauberflote”von w.a.mozart wod.46 | 1801 | 降e大調 |

根據《魔笛》主題的變奏曲12段 | 12variationen uber das thema “ein madchen oder weibchen”aus der oper“zauberflote” von w.a.mozartop.66 | 1796 | f大調 |

第一小提琴奏鳴曲 | violin sonata op.12no.1 | 1795 | d大調 |

第二小提琴奏鳴曲 | violin sonata op.12no.2 | 1795 | a大調 |

第三小提琴奏鳴曲 | violin sonata op.12no.3 | 1795 | 降e大調 |

第四小提琴奏鳴曲 | violin sonata op.23 | 1800 | a小調 |

第五小提琴奏鳴曲(春天) | violin sonata op.24 | 1800 | f大調 |

第六小提琴奏鳴曲 | violin sonata op.30no.1 | 1802 | a大調 |

第七小提琴奏鳴曲 | violin sonata op.30no.2 | 1798 | c小調 |

第八小提琴奏鳴曲 | violin sonata op.30no.3 | 1798 | g大調 |

第九小提琴奏鳴曲(克萊采) | violin sonata op.47 | 1803 | a大調 |

第十小提琴奏鳴曲 | violin sonata op.96 | 1811—1812 | g大調 |

第一鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.2no.1 | 1795 | f小調 |

第二鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.2no.2 | 1795 | a大調 |

第三鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.2no.3 | 1795 | c大調 |

第四鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.7 | 1796—1797 | 降e大調 |

第五鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.10no.1 | 1796—1798 | c小調 |

第六鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.10no.2 | 1798 | f大調 |

第七鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.10no.3 | 1798 | d大調 |

第八鋼琴奏鳴曲(悲愴) | piano sonata op.13 | 1798—1799 | c小調 |

第九鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.14no.1 | 1798—1799 | e大調 |

第十鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.14no.2 | 1799 | g大調 |

第十一鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.22 | 1800 | 降b大調 |

第十二鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.26 | 1800—1801 | 降a大調 |

第十三鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.27no.1 | 1800—1801 | 降e大調 |

第十四鋼琴奏鳴曲(月光) | piano sonata op.27no.2 | 1801 | 升c小調 |

第十五鋼琴奏鳴曲(田園) | piano sonata op.28 | 1801 | d大調 |

第十六鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.31no.1 | 1801—1802 | g大調 |

第十七鋼琴奏鳴曲(暴風雨) | piano sonata op.31no.2 | 1802 | d小調 |

第十八鋼琴奏鳴曲(狩獵) | piano sonata op.31no.3 | 1802 | 降e大調 |

第十九鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.49no.1 | 1792 | g小調 |

第二十鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.49 no.2 | 1792 | g大調 |

第二十一鋼琴奏鳴曲(華爾斯坦、黎明) | piano sonata op.53 | 1803—1804 | c大調 |

第二十二鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.54 | 1804 | f大調 |

第二十三鋼琴奏鳴曲(熱情) | piano sonata op.57 | 1804—1806 | f小調 |

第二十四鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.78 | 1809 | 升f大調 |

第二十五鋼琴奏鳴曲(杜鵑) | piano sonata op.79 | 1809 | g大調 |

第二十六鋼琴奏鳴曲(告別) | piano sonata op.81a | 1809 | 降e大調 |

第二十七鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.90 | 1814 | e小調 |

第二十八鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.101 | 1815—1816 | a大調 |

第二十九鋼琴奏鳴曲(錘子鍵) | piano sonata op.106 | 1818—1819 | 降b大調 |

第三十鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.109 | 1818 | e大調 |

第三十一鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.110 | 1821 | 降a大調 |

第三十二鋼琴奏鳴曲 | piano sonata op.111 | 1819—1822 | c小調 |

為選帝候而作的奏鳴曲一 | kurfursten sonates woo.47 no.1 | 1782—1783 | 降e大調 |

為選帝候而作的奏鳴曲二 | kurfursten sonates woo.47 no.2 | 1782—1783 | f小調 |

為選帝候而作的奏鳴曲三 | kurfursten sonates woo.47 no.3 | 1782—1783 | d大調 |

創作特點

總體

貝多芬的一生經歷了法國大革命前後歐洲社會的激烈變革,他的作品是時代和個性結合的產物。他極大地擴展了交響音樂的思想內容,使之成為直接反映社會變革的體裁,鋼琴的表現幅度也大大增強。內容的擴展導致表現手法的創新:他突破了傳統的形式結構,動機型的主題運用和動力性的樂思發展,使音樂具有非凡的氣勢和力量;建立在功能體系上的變音體系,成為他的和聲風格特徵;靈活的離調轉調和大幅度的節奏對比和力度對比,對於刻畫矛盾衝突和戲劇性發展起到重要作用。此外,對位法的運用,樂隊音響的組合,鋼琴音樂的寫作都有鮮明的特點。

分類特點

交響曲

最集中體現了貝多芬的思想發展和藝術追求的是他的九部交響曲。貝多芬的交響曲內容豐富多樣,規模宏大,比起海頓、莫扎特的交響曲來要複雜得多,最突出的是它尖銳的矛盾衝突,英雄氣概和積極因素,音樂形象總是在矛盾的衝突和對比中展示,在手法上,發展了奏鳴曲式和交響套曲,他使奏鳴曲式各個部分規模擴大了,增強了對比性和戲劇性,展開部作為中心部分更是激烈的衝突,比如《第三交響曲》的展開部。 貝多芬正在音樂創作

貝多芬正在音樂創作

貝多芬正在音樂創作

貝多芬正在音樂創作貝多芬的交響曲從內容上可以分為以下幾類:第一,英雄性,戲劇性的,這是他創作的最基本的一方面,比如第三、第五、第九交響曲;第二,生活風俗性、抒情性的,如第一、第四、第八交響曲;第三,民眾性,舞蹈性的,比如第七交響曲。

鋼琴作品

除交響曲之外,在貝多芬的創作中鋼琴作品也占重要地位。可以說,他一生都在寫鋼琴作品。最重要的是五部鋼琴協奏曲和五首鋼琴奏鳴曲(悲愴、月光、暴風雨、黎明、熱情)。鋼琴奏鳴曲和他的交響曲相近,有深刻的思想、豐富的內容、形式寬廣,而且還加強了奏鳴曲式結構內部的對比因素,擴大了展開部的矛盾衝突和發展的動力,使得他的鋼琴奏鳴曲遠遠地超過了海頓與莫扎特。

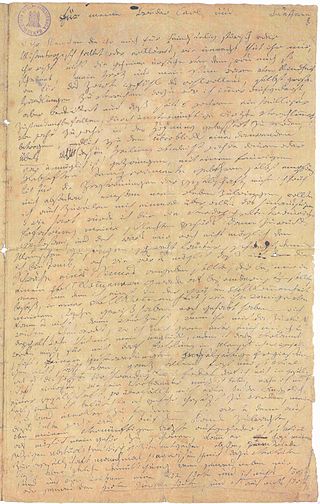

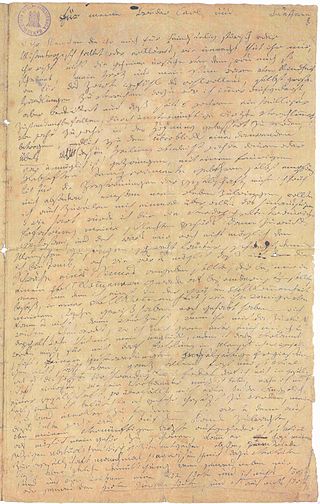

弦樂四重奏 貝多芬手稿之一

貝多芬手稿之一

貝多芬手稿之一

貝多芬手稿之一貝多芬的弦樂四重奏,最後確立了它嚴肅的思想感情、抒情並富有哲學意味的體裁。尤其是晚期的弦樂四重奏,表現了作曲家的風格特點,深刻的心理刻畫,各種不同性格的形象的自由結合。

聲樂作品

貝多芬的聲樂作品數量較少,卻有重大的意義和價值。《致遠方的愛人》實際上可以說是第一部浪漫性的聲樂套曲,他的大部分歌曲多是淳樸的日常生活的書寫。

人物影響

貝多芬創作的九部交響樂,兩首彌撒曲,還有不勝列舉的序曲、協奏曲、奏鳴曲和弦樂四重奏曲,深深影響了後來作曲家的風格,例如:交響樂《英雄》、《命運》、《田園》,第九交響樂的最後樂章《歡樂頌》;序曲《愛格蒙特》;第五號鋼琴協奏曲《皇帝》;《悲愴奏鳴曲》、《月光奏鳴曲》等等已是家喻戶曉。他為人類留下了一筆寶貴財富,對世界音樂的發展也產生了巨大的影響,因而被世人尊稱為“樂聖”。

人物評價

多芬的一切,他的敏銳,他對世界的感受,他那獨特的智慧和意志,天公對他的獨特構造方法,他的理想,還有他身體中的特有物質,他的脾性等等,都是歐洲那一特定時代的代表。(評)

人們知道,器樂在整個19世紀餘下的時間的發展都是在他的符咒之下,沒有一個音樂領域的真正靈魂不是歸於貝多芬。(保羅·亨利·朗評)

和他那個時代的人們一樣,貝多芬也對周圍的世界產生了濃厚的興趣,他擺脫了灰心喪氣的深淵,重新又達到了希望的頂點。(評)

後世紀念

貝多芬故居博物館毗鄰波恩老城區中心市集廣場,是貝多芬從1770年出生,直到1792年搬往維也納之前一直居住的地方。此處保存有貝多芬曾經彈奏過的鋼琴、十幾歲時演奏過的大風琴鍵盤、晚年使用的喇叭形助聽器以及大量貝多芬的樂譜手稿。 墓地

墓地

墓地

墓地