西羅馬帝國(英語:western roman empire),西羅馬帝國於286年被分為兩部分後把政權一分為二建立,羅馬開始有東西兩部分,處於西部的即分裂為西羅馬帝國,而東部最後成為東羅馬帝國。正式名稱與東羅馬帝國相同,均用的元老院與羅馬人民(senatus populusque romanus),公元410年,的在領袖率領下,進入義大利,圍攻。在城內奴隸的配合下打開城門,掠奪而去,此後在西羅馬帝國境內建立。公元476年,羅馬僱傭兵領袖廢黜西羅馬末代皇帝,西羅馬覆滅。

西羅馬帝國皇帝之位斷斷續續的在3世紀到5世紀間存在,隨著建立的,君士坦丁大帝和“叛教者”(324~363年)遷都後重新統一羅馬,但是在395年過世後又把帝國分割分別給兩個兒子,繼承,繼承,八十五年之後東羅馬認識到消亡的事實,故在西羅馬皇帝被殺後冊封為義大利國王。

隨著於476年控制義大利全境後,歷史學者將西羅馬帝國的滅亡定於476年9月4日西被威迫退位之時,或定於公元480年皇帝尼波斯死後,由於羅馬帝國在歐洲歷史中的巨大影響力,所以於公元476年西羅馬帝國滅亡時,一般也被劃分為古代歐洲的終結,並進入了。

基本介紹

- 中文名稱:西羅馬帝國

- 英文名稱:western roman empire

- 簡稱:

- 所屬洲:歐洲

- 首都:(286-402年),

- 主要城市:,,等

- 官方語言:

- 政治體制:君主專制政體

- 國家領袖:霍諾里烏斯、墨喬里安、、等

- 人口數量:22,000,000(395年)

- 主要民族:、、、等

- 主要宗教:天主教

- 國土面積:約200萬平方公里(395年)

- 建立時間:286年

- 滅亡時間:476年

歷史背景,發展歷程,政治發展,三世紀危機,四帝共治制,君士坦丁大帝,二次分裂,最終分裂,衰弱與滅亡,末代皇帝,滅亡影響,經濟,結構,層面,外交,皇帝列表,高盧帝國,四帝共治,君士坦丁王朝,瓦倫丁尼安王朝,西羅馬帝國,

歷史背景

在共和時期的對外擴張,都是以城作為中心,卻也導致無法控制較偏遠的省分,通訊以及交通成為帝國首要的問題,新的入侵、暴動、天災和傳染病爆發,往往借著船舶或著驛站傳到羅馬的各個省分,因此羅馬必須在每個省分派駐。

在帝國建立初期的疆域是承襲共和時期的領土:、以及(拉丁語:m·aemilivs·m·f·q·n·lepidvs,約前89年~前12年或前13年)。

占據的帝國東方~亞該亞行省、以及伊庇魯斯行省(相當於21世紀的希臘、和部分)、比提尼亞行省、本都行省以及亞細亞行省 (21世紀的土耳其)今日的土耳其、敘利亞行省、賽普勒斯行省,這些領土涵蓋了古代所征服的領土,因此多數貴族都來自希臘境內,安東尼所轄之處特別是都市地區受到希臘化的影響。

則占據的帝國西方~行省21世紀(今日的義大利)、高盧行省(今日的法國)、高盧比利時(今日的低地國家)以及西班牙行省(今日的),其領土包含了希臘等地的海岸地區,的居住地,例如:高盧人以及凱爾特伊比利亞人,還有占據部分地區(今日的突尼西亞),另外還有西西里行省(今日的西西里島)。

在擊敗安東尼之後,勝利的屋大維統一羅馬,當時帝國充斥著各種地方文化,這被稱作羅馬化,當東方的希臘文化碰上了西方的拉丁文化產生了融合,影響了政治、軍事的發展,最後帝國的分治也是因此劃分。

公元395年,最後一名羅馬帝國統一皇帝立下遺言,把帝國照戴克里先的分法分給自己的兩個兒子,東部分給長子阿卡狄烏斯,西部分給幼子霍諾里烏斯,分別治理。西羅馬帝國定都梅蒂奧拉努(mediolanum,今)。東羅馬帝國(後稱帝國)則定都君士坦丁堡(今)。自此之後羅馬帝國永久分裂。

西羅馬帝國一建立起來便被首領不斷入侵。東羅馬帝國則忙於與汪達爾、波斯的戰爭而無法救援。

公元408年帶兵進攻,並兵臨,皇帝霍諾里烏斯躲了起來,於是阿拉里克的蠻族軍隊包圍羅馬,令羅馬城爆發了瘟疫,元老院不得不交出5000磅黃金、30000磅白銀和眾多的金銀珠寶來求和。

公元409年阿拉里克再次包圍羅馬城,趕走西羅馬帝國皇帝霍諾里烏斯,幸好東羅馬帝國皇帝阿卡狄烏斯念手足之情支援他,霍諾里烏斯才僥倖保住皇位。

公元410年,阿拉里克攻陷羅馬城,蠻族軍隊在城內殺掠三天,大獲而歸。而羅馬城則遭到了嚴重的毀壞。

公元423年至公元425年,joannes被西羅馬軍隊擁立為皇帝,招致東羅馬的強烈不滿。東羅馬帝國名將aspar率軍擊敗了西羅馬軍隊,並扶立成為西羅馬帝國皇帝,使得西羅馬政局平穩了30年。

但至公元439年建立汪達爾~阿蘭王國,阿蘭王國的海軍強大,不停從海路襲擊西羅馬帝國。他們於公元455年攻進,羅馬城遭受毀滅性破壞,此次劫後餘生的羅馬城還剩下7000人。西羅馬帝國皇帝被殺。

公元445年,入侵西羅馬帝國。

發展歷程

政治發展

主要的叛亂以及起義在帝國是普遍的情形,被征服部落以及城市常會爆發起義,軍隊也時常衝突以及起義釀成軍變,在和平之際可能只是個簡單的鎮壓過程,但是在戰爭時期無疑火上加油,最好的例子就是。 安息帝國公元前60年的版圖

安息帝國公元前60年的版圖

安息帝國公元前60年的版圖

安息帝國公元前60年的版圖在戰爭全面爆發時率領軍團的將領(例如:)通常比和平時多更多,為了確保指揮官的忠誠,會挾持其家人做為人質,最後尼祿控制了、昆圖斯,他們分別是的兒子以及妹夫,統治到最後只有僅剩的禁衛軍也起義,以致尼祿的皇位最終也只能落入塞爾維烏斯·蘇爾皮基烏斯·加爾巴手中,禁衛軍最常引用的譬喻是:“”,也被視作忠誠堪慮的代表,由此可知位處邊疆的軍團往往會加入內戰。

西羅馬帝國主要的敵人是,他們就鄰近在以及之畔,屋大維曾試圖把他們擊敗,結果在全軍覆沒。

在東方的成為另一邊的勁敵,該國距離遙遠以及國力強盛以致不曾被征服,安息帝國每次的入侵均遭擊退,安息每次也擊敗羅馬的攻勢,但是也有少數戰勝的紀錄,例如,然而這些離羅馬太遠的新領土最後都只能放棄,以確保和安息的和平相處。

控制原本羅馬帝國的西部領土是比較容易的,因為日耳曼人並不像安息一樣團結,無論如何在兩邊都爆發戰爭時都是難以控制的,皇帝如果身在東部當然對該區的控制力比較強而對西部較弱,反之亦然,戰爭的確為不少皇帝執政帶來危機,卻也為不少皇帝開創未來。

三世紀危機

主條目:

235年3月18日開始皇帝被暗殺,羅馬陷入長達五十年的內戰,這段期間史稱“三世紀危機”。勇猛善戰的薩珊王朝發跡於,取代成為羅馬東部的心腹大患,隨著危機的白熱化,皇帝在259年東征波斯卻兵敗被俘,其長子繼承皇位並再次對東方展開攻勢。日耳曼地區的總督波斯圖穆斯發動叛變,在基帕拿(今日)殺死之子,並建立與羅馬對峙。268年羅馬帝國疆域

建都於基帕拿並且迅速的掌握日耳曼以及高盧行省,甚至是及,並設有及執政官,基本上維持了羅馬的宗教、語言以及文化,對日耳曼部落的戰績不亞於羅馬,然羅馬皇帝(268年到270年在位)在擊退蠻族的入侵後,收復了獨立將近十年的高盧帝國之部分領地,與此同時帝國東部的數個省份被女帝奇諾比亞統治的巴爾米拉王國攻陷。

272年皇帝收復東部失土,俘虜奇諾比亞,在穩定東方的局勢後他將矛頭對向西方,在一年內把高盧帝國收復,高盧帝國的皇帝及其子二世心向羅馬,期望重回帝國的懷抱,在一夜的密談中泰特里庫斯的軍隊投降,奧勒量重新把三分的羅馬帝國統一。

四帝共治制

主條目:

羅馬無限度的擴張最終使自身陷入三世紀危機,在275年被暗殺到繼位之間的十餘年,至少有八位皇帝被殺,而兇手都是其所屬的軍隊。四帝共治下的羅馬領土架構

在戴克里先以後羅馬帝國的政治發展有很大的轉折,285年他任命為副帝並授予奧古斯都的頭銜,與其共治羅馬而馬克西米安治理帝國西部,在293年以及被任命為凱撒(副皇帝),戴克里先帝造了第一次四帝共治制,這體系把帝國分成四大區塊也建造了四個有別於羅馬的帝都,以避免三世紀的窘境重演,在西部馬克西米安定都於米蘭,君斯坦提定都,在東部的首都分別是西錫爾米烏姆以及尼柯米底亞,305年5月1日兩位奧古斯都同時遜位,由他們原先的凱撒升任,並由新任的奧古斯都任命新的凱撒,締造了第二次四帝共治制。

君士坦丁大帝

主條目:

四帝共治制在於306年逝世後產生重大轉折,其子宣布在不列顛繼任奧古斯丁,企圖接掌整個帝國西部,308年東部的奧古斯丁召開會議命令為西部名義上的奧古斯丁,然而君士坦丁的雄心不止於帝國西部,而是想統一整個羅馬,在東西方一系列的戰役後,在314年君士坦丁和分別統制帝國的兩邊,324年君士坦丁在亞德里亞堡戰役中擊敗李錫尼統一羅馬。

四帝共治制雖然結束但這個統治的理念卻留下來了,羅馬最終分成兩個帝國,賢君聖主可以把帝國回歸到單一的統治下,卻在帝王死後一次次的分成東西兩部。

二次分裂

此次分治是君士坦丁大帝在各地分封凱撒,從左到又分別是:、、,337年5月君士坦丁大帝逝世,三人瓜分帝國,而其他親屬全遭君士坦提烏斯殺害。此次分治是君士坦丁大帝在各地分封凱撒

317年君士坦提烏斯二世誕生於,是為君士坦丁大帝所生的三個兒子之一,也是和大帝第二任妻子法烏斯塔所生,而法烏斯塔則是馬克西米連之女,君士坦提烏斯於327年11月13日被其父封為凱撒,羅馬重新回到一個皇帝統治,卻在337年結束統一,內戰在大帝三個兒子之間爆發,帝國也因此三分,直到350年君士坦斯被部下馬格嫩提烏斯所弒,隨後馬格嫩提烏斯於353年敗於君士坦提烏斯。

君士坦提烏斯的根據地主要分布於東方,也被認為拜占廷的首任皇帝,在其統治下拜占廷逐漸成為君士坦丁堡,直言之就是帝國首都,361年君士坦提烏斯病逝,原本被任命為凱撒治理西部的堂弟繼位,363年尤利安在遠征波斯薩珊王朝時戰死,364年約維安繼位。

最終分裂

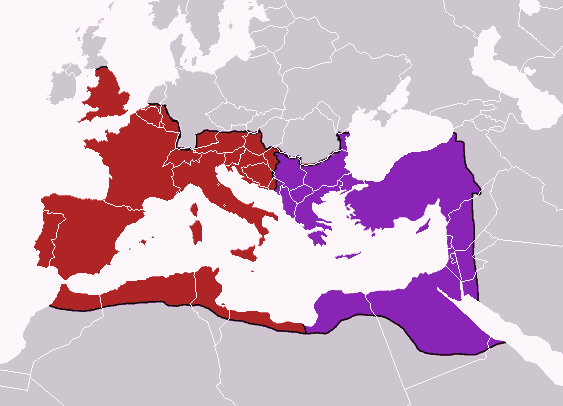

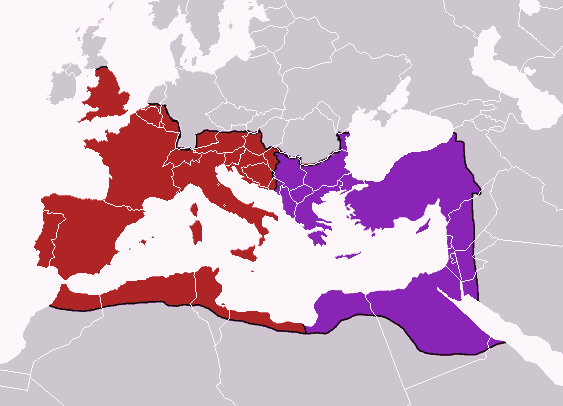

364年約維安逝世,繼位,他把帝國再次分割並把東半部給予其弟,然而穩定並未能維持很久,衝突因為外力侵入而來,376年被一路擊退,最後被允許進入帝國東部生活,然而事態終究失控而爆發,瓦倫斯本人也死於亂軍之中,從此國界改變,帝國的國情以及對外關係也不再相同。 395年狄奧多西過世後帝國分裂後的版圖

395年狄奧多西過世後帝國分裂後的版圖

395年狄奧多西過世後帝國分裂後的版圖

395年狄奧多西過世後帝國分裂後的版圖逝世後,他的兒子及繼承人在379年任命狄奧多西為東部皇帝。格拉提安在383年遭受馬克希穆斯的背叛而死,狄奧多西未具實力與馬克希穆斯一戰,故先與其議和。

然而政局並未穩定,388年狄奧多西擊敗馬克希穆斯,西部名義上改由統治,但東部的狄奧多西一世卻想要整合權力,392年瓦倫提尼安驟逝,狄奧多西順理成章的成為統一羅馬的皇帝。

394年狄奧多西平定帝國內亂,直到隔年他過世帝國都維持統一,他也使羅馬帝國最後一位維持統一的皇帝,其長子接掌帝國東部,幼子接掌帝國西部,此時帝國的文化已經羅馬~蠻族半摻,此影響卻也是之後東部存在較為長久的因素,在狄奧多西逝世後兩國依河分界而治。

之後西帝國無力阻擋跨越來犯的部落~~,408年西哥德人更兵臨城下。

衰弱與滅亡

在408年被讒言所害後,皇帝也在423年撒手人寰,他維持的疆域也隨之崩潰,早在410年就曾予以帝國沉重的打擊,在羅馬城內奴隸的配合下一舉占領,此舉在歷史上有重大意義,羅馬舊國都終於在5世紀時被異族攻陷,甚至直搗西西里島以及非洲,之後也有蠻族攻陷西班牙的部分地區,之後君士坦丁三世(406~411年)在407年下令不列顛的軍隊跨海回防高盧,遺棄了在不列顛島上的羅馬公民。100-500年日耳曼人與匈人入侵羅馬的路線圖

霍諾留逝世後,拜占廷扶植瓦倫丁尼安三世為帝,西羅馬帝國已經無力維持軍隊規模,事逢西遷至西歐地區,於是在407年與匈人結盟擊敗了勃艮地人的入侵,於433年擊敗薩伏依人,儘管在強力的盟友協助下重新控制了部分地區,在此世紀結束之際西羅馬帝國已經消耗太多的國力,勃艮地地區再次被奪走。

在非洲地區,在429年從西班牙跨海攻擊,並於435年兵不血刃的占領,於439年建立起獨立的國家並成立強大的海軍,瓦倫丁尼安派遣艦隊與其貿易,控制了地中海西部絕大多數的島嶼以及海岸。

444年匈人領袖和西羅馬帝國同盟,並同意迎娶公主也是皇帝的姐姐霍諾利亞,以準備攻擊西哥德王國。

面對強勁的對手~西哥特王國,加上出爾反爾的西羅馬帝國,阿提拉攻擊高盧地區,雙方爆發著名的,哥德~羅馬聯軍雖然勝利但是西哥特王迪奧多里克卻陣亡。匈人儘管因為戰敗而退出高盧,但是阿提拉很快的整軍直搗義大利本土,教宗利奧一世出面乞和。

453年阿提拉驟逝,留下龐大的帝國被繼任者分裂,最終消失在歷史的舞台,然而動亂未因此而停止,455年攻陷羅馬,利奧再次出面調停。

多數蠻族因為在西羅馬帝國的庇護下免於被匈人所滅,4世紀50年代日耳曼人反而對西羅馬帝國入侵,之後的二十年間西羅馬帝國的皇帝不斷被蠻族領袖所俘、驅逐或是被弒,從被阿提拉流放的瓦倫丁尼安,到末代皇帝尼波斯結局都差不多,蠻族領袖甚至扶植自己的兒子為帝。

468年的堪稱為地中海世界的赤壁之戰。在這場會戰中,兩大羅馬帝國,尤其是東羅馬帝國的海軍遭到重創。而對於西羅馬帝國而言,這同時也是其最後一次大規模的軍事行動。因為此戰之後,西羅馬帝國最後的戰鬥力量基本上消耗殆盡,經過連年戰亂的西羅馬帝國經此重創,以後再無力發動大規模戰役。

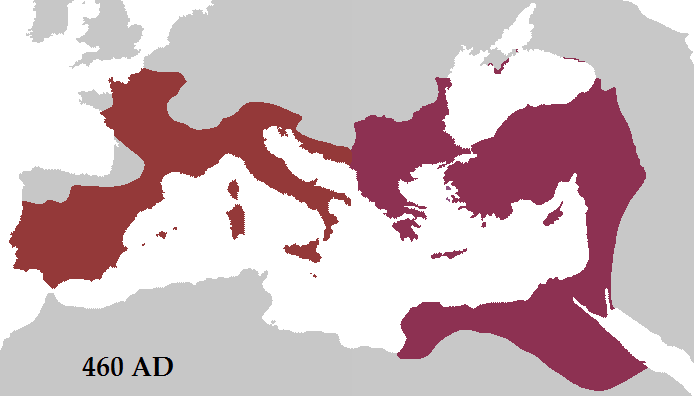

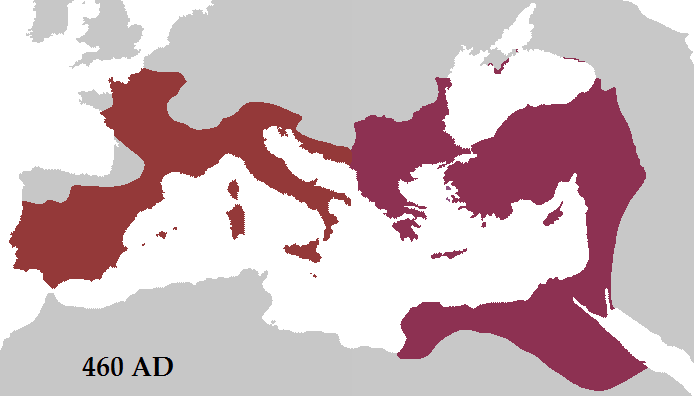

475年趕走西羅馬帝國皇帝尼波斯,扶植自己的兒子為西羅馬帝國皇帝。476年殺死歐瑞斯特,廢黜羅慕路斯·奧古斯都,自立為義大利國王,這也象徵了西羅馬帝國的覆亡。 460年的情勢圖

460年的情勢圖

460年的情勢圖

460年的情勢圖在476年後三個並立政府出現,有以下勢力號稱自己是羅馬正統的政府:前任被放逐的皇帝尼波斯,他控制直到480年被殺;割據在高盧北部的行省,該省長直到487年被殺前仍效忠羅馬;北非的羅馬~阿蘭行省,該地同時臣服於汪達爾人,直到533年拜占廷打敗汪達爾人,才重回羅馬的管轄。

末代皇帝

西羅馬帝國一般認定的滅亡日期是476年9月4日,罷黜,然而缺乏具體史料讓細節仍為謎團。西羅馬帝國滅亡圖

尼波斯當時依舊自稱西羅馬帝國皇帝,且所剩一塊無足輕重的領地,並向拜占廷帝國的皇帝保有相當的關係,在高盧北部也有一塊飛地仍效忠羅馬。

在自封義大利的領袖後效忠朱諾,朱諾也冊封他以承認奧多亞塞的合法性,然而奧多亞塞依舊遙尊尼波斯為西羅馬帝國的皇帝,在義大利的貨幣中依舊是尼波斯的肖像和名諱,只是皇室的威嚴早就大不如前,也沒有恢復統治的可能性,奧多亞塞在領地內持續掌握大權,直到480年尼波斯遭受暗殺,統治的合法性完全被奧多亞塞的義大利王國取代。

滅亡影響

- 狄奧多里克大帝

493年東哥德國王挑戰奧多亞塞,他聯合拜占廷皇帝朱諾來對付宿敵奧多亞塞,在誘殺奧多亞塞後他被拜占廷帝國冊封為總督,儘管實際上狄奧多里克大帝的地位是和拜占廷平起平坐的。477年歐洲的羅馬領地

526年狄奧多里克大帝逝世之後,原先西羅馬帝國的境內被各個日耳曼民族統治,這些日耳曼民族也逐漸開始使用羅馬法,而拜占廷此時正值查士丁尼王朝統治,第二任皇帝查士丁尼一世有意恢復羅馬帝國,故向義大利半島進攻並收復該地。

- 拜占廷統治時期

在古代晚期到中世紀初期的時間,東羅馬帝國(又常稱作拜占廷帝國)企圖收復西部那些被外族占領的地區,在6世紀拜占廷更設法占據西羅馬帝國極盛的版圖,其中最具成就的是查士丁尼一世麾下,先收復被汪達爾人占據的北非,並收復,此役乃收復義大利半島的前哨站,之後更完全收復該地,接著收復的南部,然而在568年查士丁尼逝世後,義大利就被所攻陷。 奧多亞塞極盛時期的版圖

奧多亞塞極盛時期的版圖

奧多亞塞極盛時期的版圖

奧多亞塞極盛時期的版圖儘管日後拜占廷的皇帝都企圖收復西羅馬帝國的失地,卻沒有一個成就可以比擬,此後歐洲的東西部分治也導致日後的命運各不相同,在查士丁尼逝世之後拜占廷努力守護既有傳統的邊界,7世紀後拜占廷的軍力已經大不如前,儘管東西歐的命運是大不相同的,然而東西羅馬帝國的結局卻如出一轍。

- 影響

參見:天主教會、、、、、胸像雕塑、

隨著西羅馬帝國的覆亡,新進的日耳曼民族占據原本羅馬的行省分而治之,此舉也延續羅馬法及其傳統,原先的日耳曼部落大多已經基督化,屬於,在侵入羅馬後紛紛改歸天主教,以獲取當地羅馬公民的效忠,也同時轉為支持較具實力的天主教會,儘管他們保持了部落既有的法律,卻無法避免的影響。 查士丁尼一世527年剛繼位的版圖

查士丁尼一世527年剛繼位的版圖

查士丁尼一世527年剛繼位的版圖

查士丁尼一世527年剛繼位的版圖羅馬法系由查士丁尼一世彙編的為主要架構,是為古代的私法也是現代的的基礎,而則是基於日耳曼人的英格蘭~薩克遜法演變而來。

拉丁文在現代幾乎形同,其與鄰近的日耳曼語族和融合,成為現代的,例如:法語、西班牙語、葡萄牙語、、、和。

拉丁文也影響了例如:英文、以及,甚至包含了和,也涵蓋了的波蘭語和,還有和印歐民族毫不相干的。

也發展出新的字母如j(從i發展而來)、u(從v發展而來),日耳曼語和波蘭語還發展出了w,這些影響涵蓋當今地球上拼寫字母系統,自今仍被使用,然而其地位遭受的挑戰。

政治思想也被羅馬的皇帝制度有所影響,皇帝兼任宗教領袖(先是羅馬的多神信仰的大祭司,後成為基督教皇帝)因此成為最高唯一的統治者,儘管到了中世紀,神聖羅馬帝國的皇帝仍堅持自稱為繼承西羅馬帝國的帝位以維護統治的正當性,而這又是緣於800年教宗良三世向求援,在事成後封其為“羅馬人的皇帝”,而神聖羅馬帝國可以在中世紀以帝號自居(其他國家大多稱王),是因為羅馬政治的共治制,該國認定是帝國的共治者,而兩國是古羅馬的繼承人,此舉直到1806年結束,法國在時代國力大幅增加以使法國具有的地位,為稱帝奠基基礎,而拿破崙在該年擊敗以為首的,迫使其取消神聖羅馬帝國的帝號。

西羅馬帝國的遺產還包含了天主教會,天主教會逐漸取代西羅馬帝國的權威,成為西歐最具權威的組織,也穩定5世紀羅馬覆亡後的亂世,也藉此強化法律、人民以及行政資源,因此出現安波羅修之類的宗教強人,在羅馬遭受日耳曼部落入侵後的大黑暗時期(9~10世紀),天主教會成為最高的權威,影響力也逐漸到了北歐。

800年法蘭克國王被教宗加冕為羅馬人的皇帝,因此被稱作以繼承西羅馬帝國,從此以後又多一個新的皇室,之後演變成神聖羅馬帝國,所以之後的德意志皇帝都以繼承西羅馬帝國皇帝自居。

總結一下西羅馬帝國的覆亡,有對以下層面重要的影響:

社會:西羅馬帝國的滅亡,完結了西歐、北非等地的奴隸社會。

歷史:由於羅馬帝國的重大影響,所以於公元476年西羅馬帝國衰落後,一般也被劃分為古代歐洲的終結,並進入了。

民族:後來由外族瓜分的西羅馬帝國,成為今天一些歐洲國家的前身。

政治:歐洲之後不再有統一政權。

局勢:歐洲黑暗時代展開。

經濟

結構

羅馬以及開始出現通貨膨脹,導致經濟發展遲緩,工業以及資金紛紛移出,在二世紀初期在義大利之外省份出身的皇帝,他們執政期間導致義大利行省經濟的敗壞,例如:、,持續擴大的經濟問題最終導致帝國的崩潰。

層面

在西部低度的都市化加上人口擴張,增加帝國晚期部分行省的經濟負擔,南部的義大利與北部的高盧,甚至西班牙部分地區都難以維持駐軍,然而富饒的東部就沒有貧庫的問題,最好的例證就是和憑藉著東方統治整個羅馬帝國,因此替拜占廷提供了職業軍人也替他們招募到傭兵,於此同時西羅馬帝國就無法負荷此等財力,在防禦方面拜占廷就可以負擔,而西羅馬帝國不能,因此凸顯出差異也導致結局不同。

政治、經濟以及軍事促使拜占廷資源集中也維持該國的安定,他們在軍事要衝以及貿易路線設定防禦據點,然而無能為力的西羅馬帝國版圖終究支離破碎,402年帝都最後遷至,主因在於拜占廷的艦隊容易馳援,但該地位處沼澤之中,經濟力仍被羅馬政府以及元老院的貴族掌控,特別是義大利以及非洲地區,皇帝在三世紀危機把被軍隊控制的元老院奪走後,元老院就喪失最大的利益所在~軍隊,5世紀初葉元老院內的地主階級在很大的層度上被限制服兵役,但仍夠借著大的財力維持在帝國西部的實力,在4世紀帝國西部的高盧以及萊茵河沿岸部屬重兵防禦蠻族,當時聚集超過帝都的資源以防禦,394年與葉夫根尼(eugenius)之間爆發內戰,剛建立不久的西部帝國調離不列顛以及萊茵地區的兵力來防禦義大利,從此以後局勢逼變,西部再也無法防止越界侵入。

西羅馬帝國的資源相當貧瘠,也缺少人力籌備武裝力量,只好招募蠻族的部隊來負責防務,然而政府卻無力給付薪資,以至蠻族一步步入侵領土,政府被迫增加稅金來應付軍費開支。

隨著中央勢力衰弱終使帝國邊疆行省喪失,最後只能控制沿地中海的地區,羅馬皇帝試圖維持領海權,不料卻征服北非地區,帝國深陷蠻族包圍只能掌握鮮少的資源,喪失非洲的行省後義大利半島形同孤島,經濟無力穩定而崩潰。

外交

一開始只和周邊的一些小國進行貿易,範圍小。直到前138年至前119年,兩次派遣出使西域,並通過絲綢之路間接同羅馬展開貿易;東漢班超派遣甘英出使大秦,但僅到達波斯灣一帶便無功而返;166年,羅馬帝國派遣使臣到達漢都洛陽,並送上犀角等禮物,東西方才緊密地連線在一起。西漢用絲織品、茶葉、瓷器來換取安息、希臘、羅馬和的寶石、香料、藥材和玻璃器具。除了經常進行訪問外,雙方還彼此輸送自己的物產和技術,推動了東西方物質文明和精神文明的交流,使東西方人民受益匪淺。漢代時雲南可走水路沿伊洛瓦底江順流而下,出孟加拉灣航行到印度。與印度洋航道連線起來。《魏略·西戎傳》記載,大秦國水道通益州永昌郡,當由緬甸海岸登入而達永昌。《厄立特里業海航行記》關於印度東海岸以東地方的描述也可以印證這條路線。英國歷史學家哈威在《緬甸史》中說,公元前2世紀以來,中國以緬甸為商業通道,“循伊洛瓦底江為一道、循薩爾溫江為一道,尚有一道循彌諾江(chindwinr,今親敦江)經曼尼普爾(mannipur)乘馬需三月乃至阿富汗。商人在其地以中國絲綢等名產,換取緬甸的寶石、翡翠、木棉;印度的犀角、象牙和歐洲的黃金等珍品”。

皇帝列表

高盧帝國

| 在位 | 拉丁文名 | 中文譯名 | 皇號 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

260年- | postvmvs | imperator caesar marcvs cassianvs latinivspostvmvspivs felix invictvs avgvstvs | 建立高盧帝國,從羅馬帝國中分裂出去 | |

laelianvs | 萊利亞努斯 | imperator caesar gaivs vlpivs cornelivslaelianvspivs felix avgvstvs | 自立為高盧帝國皇帝 | |

marivs | imperator caesar marcvs avrelivsmarivspivs felix avgvstvs | |||

- | victorinvs | 維克托利努斯 | imperator caesar marcvs piavonivsvictorinvspivs felix invictvs avgvstvs | |

- | domitianus | 多米提安努斯 | 自立為高盧帝國皇帝 | |

-273年 | tetricvs i | imperator caesar gaivs pivs esvvivstetricvsfelix invictvs avgvstvs | 被奧勒良擊敗,高盧帝國滅亡 | |

-273年 | tetricvs ii | 泰特里庫斯二世 | 與泰特里庫斯一世為共治皇帝 |

四帝共治

東西部各有兩帝,一為正職,稱奧古斯都,一為副職,稱凱撒。正職退位後由副職補上,但這種承繼制度在戴克里先死後無人執行。

| 在位 | 拉丁文名 | 中文譯名 | 皇號 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

286年- | maximianvs | imperator caesar gaivs avrelivs valerivsmaximianvspivs felix invictvs avgvstvs | 與戴克里先同為奧古斯都,掌管西部,被迫自殺 | |

- | constantivs i | imperator caesar gaivs flavivs valerivsconstantivsavgvstvs | 與伽列里烏斯同為愷撒,305年成為西部奧古斯都,與伽列里烏斯為共治皇帝 | |

- | severvs ii | 塞維魯二世 | imperatorsevervspivs felix avgvstvs | 305年成為愷撒,306年成為西部奧古斯都,與伽列里烏斯為共治皇帝 |

- | maxentivs | marcvs avrelivs valerivsmaxentivspivs felix invictvs avgvstvs | 306年起自稱皇帝,被君士坦丁一世打敗,被廢黜 | |

martinianvs | 馬提尼安努斯 | imperator caesar sextvs marcivsmartinianvspivs felix invictvs avgvstvs | 324年起為西部奧古斯都,與李錫尼為共治皇帝,被殺 |

君士坦丁王朝

| 在位 | 拉丁文名 | 中文譯名 | 皇號 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

- | constantinvs i | imperator caesar flavivsconstantinvspivs felix invictvs avgvstvs pontifex maximvs pater patriae proconsvl | 原為四帝共治中的西帝,後擊敗其他諸帝,成為羅馬帝國唯一統治者。第一位信基督教的皇帝 | |

- | constantinvs ii | 君士坦丁二世 | imperator caesar flavivs valerivsconstantinvsavgvstvs | 君士坦丁一世死後,國分為三,君士坦丁二世得一份。陣亡 |

- | constantivs ii | imperator caesar flavivs ivlivsconstantivsavgvstvs | 君士坦丁一世死後,國分為三,君士坦提烏斯二世得一份。 | |

- | constans | imperator caesar flavivs ivlivsconstansavgvstvs | 君士坦丁一世死後,國分為三,君士坦斯得一份。被馬格嫩提烏斯所殺 | |

- | magnvs magentivs | 馬格嫩提烏斯 | imperator caesar flavivsmagnvs magentivsavgvstvs | 篡位者,自殺 |

vetriano | 維特里亞諾 | 自立為帝 | ||

nepotianus | 尼波提亞努斯 | 自立為帝 | ||

- | ivlianvs | (背教者) | imperator caesar flavivs clavdivsivlianvsavgvstvs | 陣亡 |

- | iovianvs | imperator caesar flavivsiovianvsavgvstvs | 暴死 |

瓦倫丁尼安王朝

| 在位 | 拉丁文名 | 中文譯名 | 皇號 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

- | valentinianvs i | 瓦倫丁尼安一世 | imperator caesar flavivsvalentinianvspivs felix avgvstvs | 西帝 |

- | gratianvs | imperator caesar flavivsgratianvspivs felix avgvstvs | 被叛軍所殺 | |

- | valentinianvs ii | 瓦倫丁尼安二世 | imperator caesar flavivsvalentinianvspivs felix avgvstvs | |

- | magnus maximus | 馬格努斯·馬克西穆斯 | 西部的篡位者,被狄奧多西一世處死 | |

- | flavius victor | 弗拉維烏斯·維克托 | 馬格努斯·馬克西穆斯之子,被狄奧多西一世所殺 | |

- | eugenius | 歐根尼烏斯 | 西部的篡位者,陣亡 |

西羅馬帝國

| 在位 | 拉丁文名 | 中文譯名 | 皇號 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

- | honorivs | 霍諾里烏斯 | imperator caesar flavivshonorivspivs felix avgvstvs | 與君士坦提烏斯三世為共治皇帝 |

- | priscvs attalvs | 普里斯庫斯·阿塔盧斯 | imperator caesarpriscvs attalvspivs felix avgvstvs | 自立為帝 |

- | constantine iii | 君士坦丁三世 | 爭位者 | |

- | constans ii | 爭位者 | ||

-413年 | jovinus | 約維努斯 | 爭位者 | |

412年-413年 | sebastianus | 塞巴斯蒂安努斯 | 爭位者 | |

constantius iii | 與霍諾里烏斯為共治皇帝 | |||

- | joannes | 爭位者 | ||

- | valentinian iii | |||

petronius maximus | ||||

- | avitus | |||

- | majorian | 墨喬里安 | 退位 | |

- | libius severus | |||

- | anthemius | 被處死 | ||

olybrius | ||||

- | glycerius | 格利塞里烏斯 | 退位 | |

- | julius nepos | 尼波斯 | 退位 | |

- | romulus augustulus | 最後的皇帝,被廢 |