基本介紹

- 本名:褚遂良

- 別稱:褚河南

- 字號:字登善

- 所處時代:隋唐

- 民族族群:漢族

- 出生地:杭州錢唐(今浙江杭州市)

- 出生時間:596年

- 去世時間:658年/659年

- 主要作品:《》《》

- 主要成就:有很高的楷書造詣

- 官職:尚書右僕射、桂州都督、愛州刺史

- 爵位:河南公

- 諡號:文忠

- 祖籍:陽翟

人物生平,出身名門,鎧曹參軍,黃門侍郎,託孤輔臣,廢后之爭,淒涼晚年,主要成就,書法藝術,民族思想,人物評價,主要作品,軼事典故,釋起居注,陷害劉洎,遂良還笏,親屬成員,父親,兒子,後代,史書記載,正史記載,野史記載,藝術形象,

人物生平

出身名門

隋開皇十六年(596年),褚遂良出身於。父親在隋朝官至一職,與、等人為好友。褚亮因與有交情,故在楊玄感起事被鎮壓後左遷為司戶。大業十三年(617年)七月,薛舉稱帝,褚亮被任命為,褚遂良則做了薛舉的通事舍人,掌管詔命及呈奏案章。 褚遂良像

褚遂良像

褚遂良像

褚遂良像武德元年(618年)五月,李淵建立唐王朝,其後派遣李世民平定西涼割據勢力,卻被薛舉擊敗。薛舉在西征長安途中病死,其子薛仁杲繼位。同年十一月,李世民包圍了薛仁杲駐紮在的營寨。薛仁杲投降,被押往長安處決,而他手下的人被收編在李世民的麾下,褚遂良就這樣進入了李家王朝,開始了他的政治生涯。起初,褚遂良在秦王李世民那裡做鎧曹參軍,李世民對褚遂良懷有好感。

鎧曹參軍

武德四年(621年),唐高祖命李世民掌握東部平原文、武兩方面的大權,並且允許他在洛陽開府——。同年,李世民成立了自己的文學館,其中有十八名學士在做他的國事顧問。褚遂良的父親便是其中的一員,主管文學。在這樣的環境中,褚遂良的學識與日俱進。尤其是書藝,在歐陽詢與虞世南的指導下,更是出類拔萃,且具備了歐、虞二人所不具備的政治地位與社會名望。《唐會要》卷六十四《史館下》記載,弘文館的日常事務,就是由褚遂良來管理的,人們稱他作“館主”。

武德九年(626年)六月,李世民發動了“”,隨後被立為皇太子。八月,唐高祖禪讓皇位,李世民登上了皇位,次年改年號為“貞觀”,是為唐太宗。貞觀三年(629年),唐太宗下詔在隋末戰亂時期的戰場修建廟宇,以紀念功業,為死難戰士祈福。其中在戰勝的晉州建立慈雲寺,由褚遂良書碑。

貞觀十年(636年),褚遂良出任起居郎,專門記載的一言一行。貞觀十二年(638年),逝世,將褚遂良推薦給李世民,太宗命他為“侍書”。

黃門侍郎

李世民曾廣泛收集的法帖,褚遂良可以鑑別出的真偽,使得沒有人再敢將贗品送來邀功。唐貞觀十五年(641年),褚遂良勸諫太宗暫停封禪。同年由起居郎遷諫議大夫。李世民每有大事,幾乎都要向褚遂良諮詢。

貞觀十七年(643年),太子以謀害魏王之罪被廢,太宗欲立李泰,而褚遂良與國舅則極力說服太宗立第九子晉王為皇太子(即唐高宗)。 褚遂良像

褚遂良像

褚遂良像

褚遂良像貞觀十八年(644年),褚遂良以的身份開始參預朝政決策。隨後,他被皇帝派往全國各地,巡察四方,直接可以黜陟官吏。

當時,大臣殺死了唐朝所冊封的國王,唐太宗想以此為藉口親自去征討高句麗,此事遭到了褚遂良的反對,但是太宗沒有採納。後來淵蓋蘇文派人進貢白金,褚遂良引用的故事來進諫,太宗遂拒絕領受白金,將高句麗使者下獄。貞觀十九年(645年)唐太宗遠征高句麗,無功而返,驗證了褚遂良的話是正確的。

貞觀二十一年(647年),褚遂良的父親去世,他不得不暫時回鄉守孝。貞觀二十二年(648年),褚遂良又被起用為黃門侍郎。同年九月,被提升為中書令,成為繼之後,與、、、長孫無忌一樣在唐代政壇上起著舉足輕重作用的大臣。

託孤輔臣

貞觀二十三年(649年),唐太宗李世民在彌留之際,將長孫無忌與褚遂良召入臥室,對二人說:“卿等忠烈,簡在朕心。昔漢武寄霍光,托諸葛,朕之後事,一以委卿。太子仁孝,卿之所悉,必須盡誠輔佐,永保宗社。”對太子李治說:“有長孫無忌和褚遂良在,國家之事,我就放心了。”於是命令褚遂良起草詔書。

貞觀二十三年(649年)六月,李治繼皇帝位,封褚遂良為河南縣公,次年,又升為公,後藉故把他貶為同州刺史。三年後,高宗又把他召回身邊,征拜為,同時監修國史,加光祿大夫,又兼為。永徽四年(653年),又升為尚書,執掌朝政大權,這是他政治生涯中的頂峰。

廢后之爭

永徽六年(655年),在是否立為皇后的鬥爭中,褚遂良與強烈反對任何廢黜王皇后的企圖。高宗召太尉長孫無忌、司空李勣、尚書左僕射以及褚遂良進官商議廢后立後之事。褚遂良發了一通議論,給皇帝潑了一瓢冷水。而他的那種不要命的態度——將官笏放在台階上,同時也把官帽摘下,叩頭以致於流血——更使皇帝大為惱火,讓士兵把他強行拉了出去。而坐在皇帝後邊的武氏則恨不得立刻將他處死。在關鍵的時候,善於迎合旨意的李勣卻說了一句話:“此乃陛下家事,不合問外人。”這一來既改變了唐王朝的命運,也將褚遂良等人推入了悲劇的深淵。

淒涼晚年

武氏在唐永徽六年(655年)十月被冊封為皇后,褚遂良也被武皇后趕出朝廷,到任都督。唐顯慶元年(656年)元旦,武后的兒子(652年-675年)被立為太子。 褚遂良塑像

褚遂良塑像

褚遂良塑像

褚遂良塑像唐顯慶二年(657年)春天,褚遂良調到離極遠的(今廣西桂林)去任都督。同年晚些時候,武則天則與、一起,誣告中書令、門下侍中與在廣西的褚遂良共謀反叛。

晚年的褚遂良又一次被貶——這一次是被貶到更遠的(今越南),褚遂良在絕望之中,上了一封陳情書給高宗,訴說自己曾長期為高祖與太宗效勞,最堅決地支持高宗繼位等等,結果仍是無濟於事。

顯慶三年(658年),禇遂良在愛州帶著遺憾離世,享年六十三歲。另據唐人《》記載,褚遂良卒於顯慶四年(659年),享年六十四歲。在他死後,等人還沒有放過他,一方面把他的官爵削掉,另一方面把他的子孫後代也流放到愛州。後恢復官爵,後追贈“文忠”,於天寶六載(747年)配享高宗廟庭。時追贈太尉,時經安南觀察使奏請,將褚遂良在愛州的墳墓及後裔歸葬於。

主要成就

書法藝術

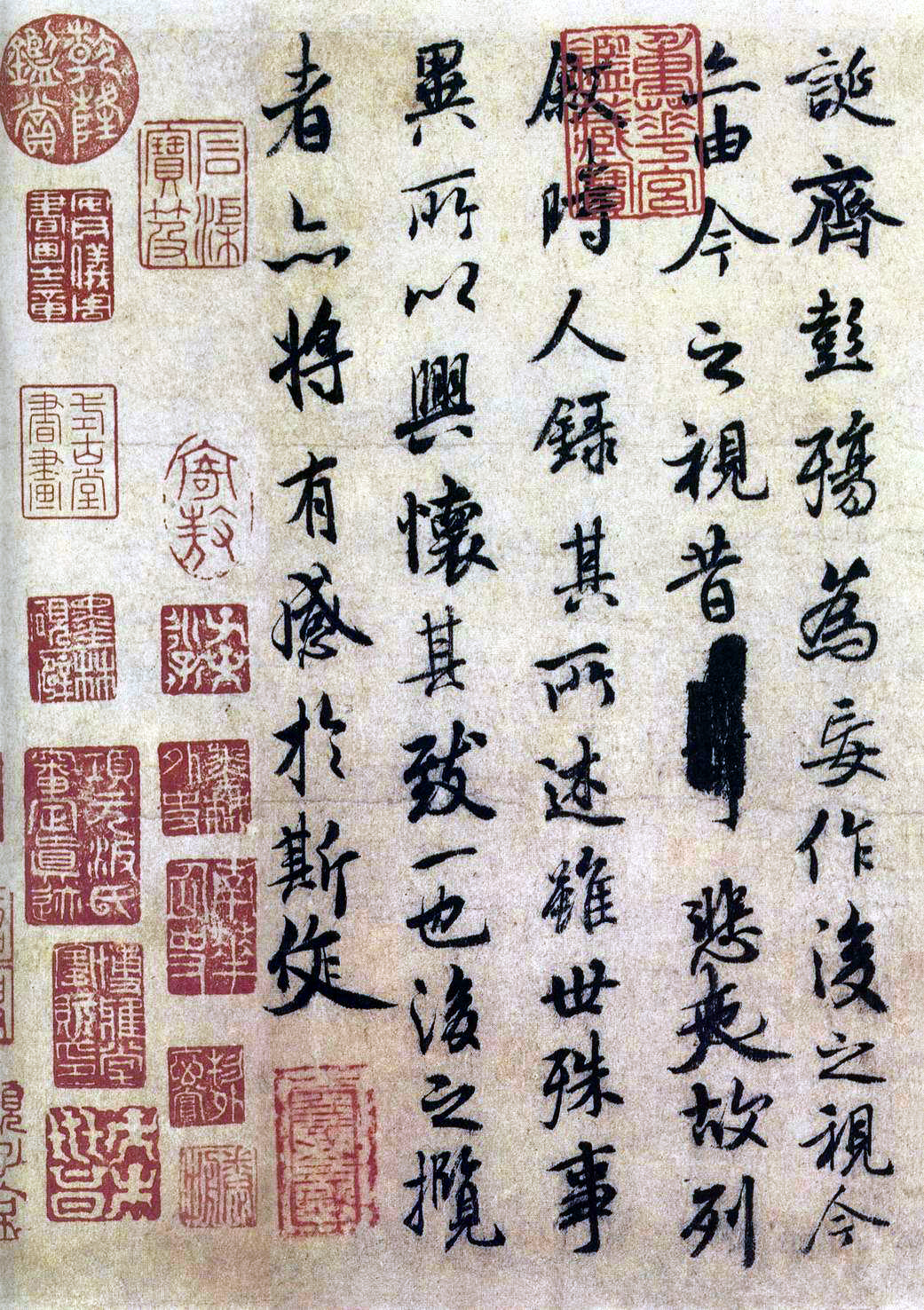

褚遂良的楷書代表作品主要有《》、《》、《房玄齡碑》、《雁塔聖教序》。褚遂良研習多種字型並綜合運用,史稱他的書法初學歐陽詢、史陵,然後學習舅父虞世南,終法為“二王”(王羲之和王獻之)且融會貫通漢隸,自創一體,所以被稱為“初唐四大楷書家”之一,“歐、虞、褚、薛”,人稱“褚體”。

褚遂良的楷書作品出現前後兩種不同的風格,前期的《伊闕佛龕碑》和《孟法師碑》書體大致相同,均用方筆,起筆露鋒,鉤等筆畫的收筆直出未回鋒,字畫提按不明顯,保持了歐、虞的書體特色。在風格上,吸取了虞世南楷書的寬綽典雅的結體特點和歐陽詢楷書鋒利剛勁的運筆特點。同時,將他們瘦長的字形進行了壓縮。褚遂良前期的作品不僅殘留北碑的影響,而且在運筆和結體上,大量摻入了隸書的體勢,但也並非照搬硬套,而是選擇性的吸收創新、化為己用。

《房玄齡碑》和《雁塔聖教序》是其晚期的作品,兩者一個峻整嚴飭,一個空靈飛動,在用筆上由以骨取勝的平直的二分筆轉向以筋取勝的一、二分筆兼用,筆畫起伏多姿,跌宕有致,曲筆兼用,表現出強烈的節奏感。褚書的新規範一出,天下競相學仿,成為一時風尚。直到武周極盛時期,雖然褚遂良人已過世,官爵也被剝奪,但其在書法上的名望不減,並以其率直骾亮的人品和遒媚飄逸的書品被後人傳頌,褚遂良的唐之“廣大教化主”的地位也被越來越多人肯定。

初唐書法家中,以歐陽詢、褚遂良二人最具有創新精神,褚遂良最能與時俱進,歐、虞兩人書法,保留隋朝書風較多,褚遂良書法則能汲取眾家之長,不被前輩們多抑制,他的字給人感覺骨肉分量達到均衡,且剛柔並濟,清朗秀勁,英俊瀟灑,力和美、骨與韻趨於一體,“真正開啟‘唐楷’門戶,堪稱隋唐楷書過度的橋樑”,最終推動了唐代尚法書風的形成。對唐代乃至後世書法的延續和創新提供了借鑑。

民族思想

褚遂良的民族關係思想不僅內容非常豐富,而且理論體系也比較完整。從整體來看,主要由“先華夏而後夷狄”、“畏威慕德”和“以信義而撫戎夷”等三大部分所構成。

“先華夏而後夷狄”是褚遂良民族關係思想的核心。褚遂良認為,唐朝所直接管轄的漢族地區和被稱為“遐荒”的邊疆少數民族地區,既然在地域上是有層次的,那么對其重視的程度也應當有層次。他為此很形象地打了一個比喻,把唐朝應該直接管轄的地區比作“一身”,在“一身”之中,東都洛陽和西京長安等於自己的“腹心”,各個州縣如同四肢, 而 “四夷”則是身外之物, 或者說是他人手足, 與漢族地區沒有多少直接聯繫。 褚遂良摹《蘭亭集序》(局部)

褚遂良摹《蘭亭集序》(局部)

褚遂良摹《蘭亭集序》(局部)

褚遂良摹《蘭亭集序》(局部)在傳統的民族關係思維中,“威”一般指國威、兵威,具有以武力使對方感到恐懼的意思。在褚遂良的思維中,就是通過誅的手段,使少數民族懼怕唐朝。在傳統思想文化中,“德”有時指道德,有時指恩德,而在褚遂良的思維中,主要是指德化。在褚遂良的民族關係思想中,對少數民族實行德化主要是通過冊立可汗的方式使少數民族對唐中央感恩戴德,從而永遠依附唐王朝。

在中國古代,安撫邊疆少數民族的方式有多種多樣,在褚遂良看來“以信義而撫戎夷”是最好的方式之一。應當說,褚遂良的這一思想可謂抓住了正確處理民族關係的實質。在褚遂良看來,“信”的作用主要表現在如下幾個方面:第一,“信為國本”。第二,對少數民族守信能夠充分顯示中原王朝的形象。第三,守信是避免民族戰爭的有效途徑。

人物評價

- 李世民曾對長孫無忌說:“褚遂良耿直,有學術,竭盡所能忠誠於朕,若飛鳥依人,自加憐愛。”又說:“立身之道,不可無學。遂良博識,深可重也。”

- :“褚遂良下筆遒勁,甚得王逸少體。”

- :“遂良運偶昇平,道昭前烈,束髮從宦,方淹累稔。趨侍陛下,俄歷歲年,不聞涓滴之愆,常睹勤勞之效。竭忠誠於早歲,罄直道於茲年。體國忘家,捐身徇物,風霜其操,鐵石其心。”

- 蔡希:“仆嘗聞褚河南用筆如印印泥,思其所以,久不悟。後因閱平沙細地,令人慾書,復偶一利鋒,便取書之,嶮勁明麗,天然媚好,方悟前志,此蓋草、正用筆,悉欲令筆鋒透過紙背,用筆如,則成功極致,自然其跡,可得齊於古人。”

- :“草書之法,千變萬化,妙理無窮。今於褚中令楷書見之。或評之云:筆力雄贍,氣勢古淡,皆言中其一。”

- :“若瑤台青瑣,窅映春林:美人嬋娟,似不任乎羅綺,鉛華綽約,歐虞謝之。”

- 劉昫:“褚河南上書言事,亹癖有經世遠略。魏徵、王珪之後,骨鯁風彩,落落負王佐器者,殆難其人。名臣事業,河南有焉。昔齊人饋樂而仲尼去,戎王溺妓而由余奔,婦人之言,聖哲懼罹其禍,況二佞據衡軸之地,為正人之魑魅乎!古之志士仁人,一言相期,死不之悔,況於君臣之間,受託孤之寄,而以利害禍福,忘平生之言哉!而韓、來諸公,可謂守死善道,求福不回者焉。”贊曰:“褚公之言,和樂愔愔,鐘石在虡,動成雅音。二猘雙吠,三賢一心。人皆觀望,我不浮沉。”

- 宋祁:“高宗之不君,可與為治邪?內牽嬖陰,外劫讒言,以無忌之親,遂良之忠,皆顧命大臣,一旦誅斥,忍而不省。反天之剛,撓陽之明,卒使牝雞朱鳴辰,祚移後家,可不哀哉!天以女戎間唐而興,雖義士仁人抗之以死,決不可支。然瑗、濟、義琰、儀四子,可謂知所守矣。噫,使長孫不逐江夏()、害吳王(),褚不譖死,其盛德可少訾乎!”

- 蘇軾:“永禪師書骨氣深穩,體兼眾妙,精能之至,反造疏淡。如觀陶彭澤詩,初若散緩不收,反覆不已,乃識其奇趣。”

- 米芾:“清遠蕭散”;“九奏萬舞,鶴鷺充庭,鏘玉鳴璫,窈窕合度。”

- 劉熙:“褚河南書為唐之廣大教化主,顏平原得其筋,徐季海之流得其肉。”

- :“褚書如孤蠶吐絲,文章具在。”

- :“遒麗處似虞,端勁處似歐,而運以分隸遺法。風規振六代之餘,高古近二王以上,殆登善早年極用意書。”

- :“褚書提筆‘空’,運筆‘靈’。瘦硬清挺,自是絕品。”

- :“長孫無忌、褚遂良之死,世鹹悲之。余以為二子均有死道。夫吳王,太宗愛子也,太宗立高宗為太子,又欲立恪。無忌以舉棋不定為諷,似矣。而其後也,竟以獄誣構吳王,陷之重辟。劉洎,太宗直臣也,洎性疏致禍,理固應耳,而罪不至死。遂良誣以‘伊霍’一語,必欲斃之,雖強諍不少解。夫此二子者,所謂太宗心膂臣也,一殺其愛子,一貽其主以殺直臣之名。由此觀之,武氏之禍,猶為晚也。”

- 蔡東藩:“長孫無忌、褚遂良,不能進諫於入宮之時,徒欲勸阻於廢后之際,先幾已昧,後悔曷追?”

主要作品

書法作品 | |||||

序號 | 作品名 | 序號 | 作品名 | 序號 | 作品名 |

1 | 《慈恩寺聖教序》 | 2 | 《》 | 3 | 《陰符經》 |

4 | 《》 | 5 | 《》 | ||

其它作品 | |||||||

序號 | 作品名 | 序號 | 作品名 | 序號 | 作品名 | 序號 | 作品名 |

1 | 《帝京篇》 | 2 | 《太宗哀冊》 | 3 | 《潭府帖》 | 4 | 《褚遂良書》 |

5 | 《賜觀帖》 | 6 | 《六月八日帖》 | 7 | 《草書陰符經》 | 8 | 《度人帖》 |

9 | 《褚中令》 | 10 | 《樂志論》 | 11 | 《枯樹賦》 | 12 | 《清娛墓志銘》 |

13 | 《老子西行經》 | 14 | 《千字文》 | 15 | 《霜寒帖》 | 16 | 《群真百寶經》 |

17 | 《貝苓者傳》 | 18 | 《臨王獻之字學表》 | 19 | 《戰國策一則》 | 20 | 《樂毅論》 |

21 | 《黃庭經》 | 22 | 《美人賦》 | 23 | 《摹王羲之蘭亭序》 | 24 | 《裴藝碑》 |

25 | 《同州聖教序》 | 26 | 《長風帖》 | 27 | 《飛鳥帖》 | 28 | 《潭府帖》 |

29 | 《山河帖》 | 30 | 《家侄帖》 | 31 | 《千字文》 | 32 | 《靈寶度人經》 |

詩歌作品 | |||||||

《安德山池宴集》 | |||||||

軼事典故

釋起居注

貞觀年間,褚遂良負責。有一次唐太宗聞道:“愛卿負責起居注,記的是都是什麼事,人君可以查看嗎?”褚遂良回答說:“現在的起居注,就是古代的左右史,記的是人君的一言一行,而且記下善惡,作為約束警戒,這樣人主差不多就不會胡作非為了。臣還沒聽說過有哪位帝王親自查看史官的記錄。”太宗說:“朕有不善,愛卿也必須記下來嗎?”褚遂良說:“堅守君臣之道還不如堅守職責,臣的職責就是記錄,所以人君的舉動必須寂下來。”也說:“即使褚遂良不記錄,天下之人都會記著。”

陷害劉洎

褚遂良與素不相能。唐太宗遠征回來後得病,劉洎擔心,褚遂良卻反而誣陷說劉洎打算行、之舉,太宗聞之震怒,劉洎請作證,褚遂良卻說馬周包庇隱諱,太宗聽信褚遂良讒言,將劉洎賜死。後來褚遂良被貶,世人認為這是他陷害劉洎的報應。

遂良還笏

在高宗李治冊封武則天為皇后之前,大臣們有很多是堅決反對的,褚遂良就是其中之一,並打算帶頭勸諫。有人說應該先去進諫,褚遂良說:“長孫太尉是國舅,如果事情不順利,就會讓皇上背上一個向舅舅發怒的名聲,這不好!”還有人說應該勸諫,褚遂良說:“李司空是國家的重臣,一旦事情難辦,就會讓皇上背上一個治罪大臣的壞名聲,這樣就不好了。我只不過受太宗寵遇,這才有了今天,況且今天正是我報答太宗的恩情之時,如果我不去,何以面對先帝的在天之靈啊!”於是褚遂良入宮進諫,極力反對廢黜王皇后,其後又主張即便立後,也要立貴族之女,不可立曾服侍過太宗的武則天。他把手中的放在殿階,叩頭流血,說:“還陛下此笏,丐歸田裡。”高宗覺得褚遂良在要挾他,大怒,命人將他拉出去,武則天則在簾幕後高呼:“何不!”長孫無忌見狀,急忙勸道:“遂良受顧命,有罪不加刑。”於是褚遂良被遠貶外地。後人遂以“”這一典故指堅持原則而不惜棄官。

親屬成員

父親

- 父親:,官任散騎常侍。

兒子

- 褚彥甫,流放於愛州,後被殺。

- 褚彥沖,流放於愛州,後被殺。

後代

- 孫子:褚祔。

- 曾孫:(qiú,求),字伯玉,中進士後,授任監察御史。先天年間破突厥軍,授任禮部員外郎。

- 五世孫:褚虔。

史書記載

正史記載

《舊唐書·褚遂良傳》

《舊唐書·宗室列傳》