基本介紹

- 中文名:皇帝

- 外文名:emperor

- 別名:天子、聖上、皇上、陛下、萬歲、萬歲爺

- 職業:皇帝

- 性質:封建君主稱謂

- 創始人:秦始皇

- 拼音:huang di

- 最後一位皇帝:愛新覺羅·溥儀

- 地位:封建社會最高統治者

- 存在時間:約2000年

起源,皇,帝,陛下,上皇,稱謂,中國,朝鮮,越南,日本,古羅馬,法蘭西,奧地利,俄羅斯,德意志,大不列顛,其他,年齡,在位,趣聞,親耕,宣諭,尊稱,避諱,皇帝之最,統計,數目,全表,列表,幼帝,女皇,陵墓,

起源

“帝者,生物之主,興益之宗”,“因其生育之功謂之帝”。“皇為上,帝為下”。古人所說的“皇帝”,意指天地,而“皇帝”一詞則是告訴人們,天地是萬物之主。

中國最早所謂的“皇帝”,是對“三皇五帝”的統稱。指天皇、地皇和人皇,是傳說中的三個古代帝王;“帝”原指宇宙萬物至高無上的主宰者,即天帝,後來許多國家混戰,各自稱帝,出現西帝、東帝、中帝、北帝等,使天上的“帝”來到人間,成為超越“王”的人間尊號(也有說是部落時期的、、等)。

秦始皇統一中國後,自認為“德兼三皇,功蓋五帝”,將“皇”“帝”這兩個人間最高的稱呼結合起來,作為自己的稱號,從此天子稱為皇帝。先秦時期,中國的最高統治者稱“王”、“後”或單稱“”、“”,如:、帝舜、夏後禹、商湯王、、。公元前221年,秦王嬴政吞併六國,統一天下。自認為這是的功業,甚至連三皇五帝也比不上他,如果不改變“王”的稱號,就“無以稱成功,傳後世”,於是讓等人研究一下怎么才能改變自己的稱號,以顯示自己的“豐功偉績”。李斯等人商議後報告說,上古有天皇、、,泰皇最貴,可改“王”為“泰皇”。嬴政反覆考慮,認為自己“德兼三皇,功蓋五帝”,決定兼采“皇”、“帝”之號,將這兩個稱呼結合起來稱為“皇帝”,成為帝制時代最高統治者的稱號。嬴政自稱“”,後世俗稱“” ,從此天子稱為皇帝。至我國明代,行文中“皇帝”一語已經很常見,如明《太子少保兵部尚書節寰袁公神道碑》:“皇帝曰:‘巡撫可立厥治行勞哉,賜汝朱提文蟒。汝()嘉而毛帥不協,蠱於兵,滿蒲昌城襲報用敢。”

皇

自公元前3000年至前21世紀,是中國文明初起的時代,三皇的說法不一,一般認為是、、。還有一說是、、神農氏。傳說伏羲氏(又稱),以通神明之德創八卦,教民結網,從事漁獵畜牧,致嫁娶,以麗皮為禮,造書契,以代結繩之政,又創造了,即後來的。而已考古發現中國最早的文字,就約在前,因此,伏羲氏確實應該是中華文化最早的代表。女媧是在伏羲氏以後為天下共主,他作笙簧,是音樂的開始,傳說她練石以,聚蘆灰以止滔水。神農氏繼女媧後為天下共主,傳說他是農耕和醫藥的發明者,開始和市場。看來,至他開始,中華民族開始進入。

三皇五帝

三皇五帝帝

根據《史記·》的說法,“五帝”乃黃帝、、、、。

陛下

為什麼把皇帝稱為“”呢?“陛下”是封建時代臣民對皇帝的稱謂。“陛下”本來是指宮殿的台階,又特指皇帝座前的台階。皇帝臨朝時,“陛”的兩側要有近臣執站列,以防不測和顯示威風。群臣常常不能直接對皇帝說話,而要由站在“陛下”的侍衛者轉達,以示皇權的崇高。“陛下”這一稱呼《》已有之。《史記·》中記載:“今陛下興義兵,殘賊,平定天下,海內為郡縣,法令由一統,自上古以來未嘗有,五帝所不及。”後來,就用“陛下”作為對皇帝的直接稱呼,表示雖然是在對皇帝說話,但禮儀上不能有失尊卑。

上皇

,是()的簡稱。秦朝末年,,劉邦最終取得了勝利。五年(公元前202年)十二月,被劉邦,圍於(今安徽東南)。項羽突圍不成,自刎於烏江(今安徽和縣東北的烏江浦)。當上皇帝後,每天都去參拜自己的老父親。誰知有一天當他又去參拜父親(劉煓)時,卻見父親穿著一件舊襖,手拿掃帚,畢恭畢敬地迎接他。劉邦大吃一驚,急忙上前攙扶父親,而劉太公卻連連後退。劉太公說:“您貴為天子,誰敢不敬?我雖然是您的父親,也只是一個平頭百姓,平頭百姓不敬皇帝,是要被殺頭的。我也不想為這事壞了天下的法紀。”漢高祖犯了愁,對於怎樣才能不失禮度地對待自己的父親,他一直想不出個好辦法。後來,有個大臣說曾尊去世的父親為,建議劉邦封劉太公為“太上皇帝”。劉邦聽了這話大喜過望,馬上舉行大典,將劉太公扶上太上皇帝之位。皇帝的父親從此就被稱為“太上皇帝”,這一叫法歷代下來。皇帝是君主專制政治體制國家的最高統治者。中文“皇帝”一詞為秦始皇所創,取“”及“五帝”合一而成。秦始皇是中國歷史上第一個皇帝。“皇帝”是的領袖,近代以來漢語中對於中國以外的帝國元首雖然也有稱“皇帝”,但很多常使用音譯(如、、蘇丹、等)。 對應的英文單詞是,作為與king(國王)的區分。

稱謂

中國

在中國歷史上,秦始皇創建了皇帝制度,自己成為第一個皇帝,稱“”。自此,中國開始了長達兩千多年的專制制度。皇帝是中國中央政權的突出代表,是政府和社會的核心,享有最高的權力和榮譽。皇帝自稱“”,其他人當面直接稱皇帝為“”、“”、“”等,私下敬稱皇帝為“聖人”、“”、“”、“至尊”等。秦朝時,秦始皇試圖將國家的全部權力都集中在自己(即皇帝)手中,即“天下事無大小皆決於上”,但由於統治國家的事務繁多,這種制度實際上是不成熟的。在秦朝之後,皇帝的權力和職能逐漸由一個中央政府輔助完成,漢朝時這種中央政府的形式是,隋朝開始制。因此即使皇帝年幼中央政府也可以照常運作,但同時由於中央政府長官(如宰相、丞相等)的權力可能過重,有可能威脅皇帝的權力,甚至通過政變自己當皇帝,比如王莽攝政、曹操挾天子以令諸侯。在中國,皇帝的逝世叫駕崩。

朝鮮

朝鮮曾經是中國明清兩朝的藩屬國,其君主只能稱國王(諡號大王),級別低於中國的皇帝。1897年宣布脫離清朝獨立,由王國改為(大韓帝國),其國王()也正式,傳子純宗皇帝()。至1910年後取消帝號。

越南

日本

日本於公元7世紀中葉開始以天皇稱呼最高君主。之前日本統治者的稱號都是治天下大王,第一位用天皇稱號的是天武天皇。在古代日本,實際掌握政權的治天君、關白、將軍為了不影響本國皇族的情緒,而通常使用國王和大君作為與中國和朝鮮進行外交時的自稱,以表示沒有對天皇形成僭越。19世紀中葉,天皇成功從武士手中收回權利,因而與外國進行建交時,以天皇作為最高統治者的稱呼。

古羅馬

奧古斯都

奧古斯都漢字中對西方“皇帝”一詞的翻譯來自拉丁語的imperator或caesar,意思為羅馬軍隊的最高統治者、、皇帝。古代歐洲國家君主通常稱為國王,只有東羅馬帝國和神聖羅馬帝國因為自稱是羅馬帝國的繼承人和延續,所以其君主稱為皇帝。

法蘭西

後,恢復,因為國王(roi)這個頭銜在後的法國已經極不得人心,象徵腐朽、專制、蠻橫,所以拿破崙不稱國王而稱“法國人的皇帝”(empereur des franç;ais)。從這個時候起,“皇帝”這個稱號有一種冠冕堂皇的、比國王高一級的味道在裡頭。

奧地利

1804年,兼和王國國王宣布採用“皇帝”的稱號,並於1806年放棄神聖羅馬帝國皇帝稱號。1867年,實行二元,改為奧匈帝國,兼任匈牙利國王(而非匈牙利皇帝,有自己的議會和政府)。

俄羅斯

1721年,俄羅斯帝國授予以皇帝(imperator)的頭銜,以與其更加強大的君權和更加龐大的國家相對稱。俄國元老院直接把皇帝的拉丁文頭銜拿來獻給彼得。這也是吸收西方文化的成就之一。在此之前俄國最高統治者稱“沙皇”(tsar),也就是“”的意思,不過在漢語中卻習慣將後來的俄羅斯皇帝都稱為沙皇。

德意志

“皇帝”是kaiser,的意思,而不是imperator。“”這個頭銜,德文寫成römischer kaiser,拉丁文寫成romanorum imperator。意思都是“羅馬人的皇帝”。 到了18世紀以後,歐洲許多國家變為國,皇帝這個頭銜大多作為專制君主的頭銜使用。當時歐洲的皇帝只有法國()、和俄羅斯三個。1850年,德意志邦聯議會曾經給國王加皇帝的尊號,但是被拒絕。1871年,結束,德意志統一,建立,才接受“”這個頭銜。

大不列顛

加冕為印度,繼承皇帝的王位。她的頭銜是“天佑大不列顛、愛爾蘭及海外領地女王,國教保衛者,印度女皇”。這是所謂“大英帝國”的來源。不過確切地說,應該說是有一個共同君主的兩個國家,(及其)和印度帝國。英國在印度的直接統治者為viceroy,直譯為“副王”,意譯為“”。而在英語,皇帝稱emperor,女皇稱empress。在維多利亞女王之後,男性的頭銜是“印度皇帝”。只有、和三個國王用了這個頭銜。未加冕即,喬治六世時期印度,印度皇帝的頭銜被取消。 英國維多利亞女王(1837-1901年在位)

英國維多利亞女王(1837-1901年在位)

英國維多利亞女王(1837-1901年在位)

英國維多利亞女王(1837-1901年在位)其他

自從和拿破崙使用“皇帝”的尊號成為偉大帝王的頭銜和象徵之後,一些小國的君主也稱自己為皇帝,比如葡萄牙王儲出身的巴西皇帝,自稱墨西哥皇帝的奧地利馬克西米連大公等等。獨立之後,還曾經有一個奴隸出身的黑人皇帝——。也有皇帝,不過更確切的翻譯是“萬王之王(國王們的國王),猶太人的雄獅”。因為在衣索比亞,國王也是一種和伯爵一樣的貴族頭銜。總統也曾經在20世紀70年代加冕為皇帝。

年齡

中國皇帝年齡列表(秦始皇以前的不算在內。其餘約卅位生卒年份不可考)。

超過80歲的皇帝有五位:最長壽的是乾隆帝(89)、(86)、女帝(82)、宋高宗(81)和元世祖(80)。需要指出的是,南越王趙佗活了大約103歲,很多人將他列為最長壽的皇帝。其實這並不正確,南越國只是漢朝的藩屬國,對漢朝中央絕對服從。趙佗只是南越王,不是皇帝。

70歲到79歲的皇帝有12位:十國楚武穆王(79),唐玄宗(78)、十國前(72)、(71),三國(71),五代(71)、十六國高祖(71)、漢武帝(70)、唐高祖(70)、(70)、李仁孝(70)、十六國高祖慕容德(70)。

60歲到69歲的皇帝有38位:新朝王莽(69),清康熙帝愛新覺羅·玄燁(69),清道光帝愛新覺羅·旻寧(69),十六國(68),宋孝宗趙昚(68),清太祖愛新覺羅·努爾哈赤(68),周帝吳三桂(67),十六國北涼高祖(67),後唐明宗李嗣源(67),金世宗完顏雍(67),元太祖孛兒只斤·鐵木真(66),蜀漢後主劉禪(65),明成祖朱棣(65),(64),蜀漢昭烈帝劉備(63),唐德宗李适(64),李遵頊(64),(63),十六國高祖(63),(62),(62),清廢帝(62),金太宗完顏晟(61),高祖(61),(61),十六國高祖(61),清嘉慶帝愛新覺羅·顒琰(61),後梁太祖朱溫(61),明世宗朱厚熜(60),宋理宗趙昀(60)等。

50歲到59歲的皇帝有60位:宋太宗趙光義(59),(58),雍正帝愛新覺羅·胤禛(58),宋寧宗趙擴(58),(57),宋欽宗趙桓(57),(56),(56),金太祖完顏旻(56).晉武帝司馬炎(55),唐中宗李顯(55),唐睿宗李旦(55),漢獻帝劉協(54),齊武帝蕭賾(54),陳宣帝陳頊(54),(54),宋仁宗趙禎(54),(54),晉簡文帝司馬昱(53),陳後主陳叔寶(52),清太宗愛新覺羅·皇太極(52),(52),(51),秦始皇嬴政(50),(50),隋煬帝楊廣(50)等。

40歲到49歲的有55位:梁簡文帝蕭綱(49),漢景帝劉啟(48),明仁宗朱高熾(48),梁元帝蕭繹(47),(47),後主李煜(42),明憲宗朱見深(41)等。

30歲到39歲的有63位:魏文帝曹丕(39),後周世宗柴榮(39),宋神宗趙頊(39),明光宗朱常洛(39),明宣宗朱瞻基(38),清光緒帝愛新覺羅·載湉(38),明孝宗朱佑樘(36),魏明帝曹睿(36),宋英宗朱祁鎮(36),明穆宗朱載垕(36),宋度宗趙禥(35),明思宗朱由檢(35),帝愛新覺羅·奕詝(31),明代宗朱祁鈺(30)明武宗朱厚照(30)等。

20歲到29歲的有50位:(24)、順治帝愛新覺羅·福臨(24),明熹宗朱由校(23)等。

10歲到19歲的有28位:五代劉承佑(19),五代周恭帝柴宗訓(19),清帝愛新覺羅·載淳(19),晉穆帝司馬聃(18),唐敬宗李湛(17),(17),劉辨(16),宋廢帝劉子業(16),(12)等。

這些未成年就夭折的,不可能有所作為。然而,有些皇帝才幾歲就登上皇位,一坐就是幾十年,而且影響相當深遠。

在位

在位時間最長的是清聖祖愛新覺羅·玄燁 61年

清高宗 60年,禪位之後又當了三年太上皇,仍大權獨攬,實際統治中國63年零4個月,統治時間最長。

漢武帝劉徹和西夏仁宗皆為54年

西夏崇宗 53年

在位超過30年的有19位:(37)、(38)、宋高宗(36)、唐高宗(34)、元世祖(34)、(34)、(33)、漢獻帝(31)、十國吳越王(31)、(31)、冉魏武王冉閔(30)、十六國成(30)、(30)、劉(30)等。

在位超過20年的有31位:(29),苻堅(28),(28),宋孝宗(27)、(26),漢成帝(25),(25),(25),宋徽宗(25),隋文帝(24),漢文帝(23),(23),唐太宗(23),(23),(22),明成祖(22),宋太宗(21)、(22)等。

從統計數字看,51歲到60歲稱帝者有25位;41歲到50歲稱帝者有45位;31歲到40歲稱帝者有63位;21歲到30歲稱帝者有73位;11歲到20歲稱帝者有93位;5歲到10歲稱帝者有33位,五歲以下稱帝者有11位。30歲以下登基的皇帝總計210位。

康熙八歲登基,做了61年皇帝,69歲駕崩。

宋仁宗十三歲登基,做了41年皇帝,54歲駕崩。

明神宗十歲登基,做了48年皇帝,58歲駕崩。

秦始皇13歲繼承秦王位,39歲統一中國稱帝,在皇帝位12年,50歲駕崩。

漢武帝16歲登基,做了54年皇帝,70歲駕崩。

趣聞

親耕

歷史記載,每年的春耕季節,在一良辰吉日,皇帝要親自耕田,以此重農勸稼,祈盼豐年。《》中,詳細敘述了的皇帝“躬耕籍田於”的盛況。當時的管轄下的宛平、兩縣要提前一個月籌備這之大典,先尋找數十名德高望重的老年農民,進行禮儀培訓!與此同時要準備耕牛及相關的農具,再選派200餘人,搭建一座1000多平方米的耕棚,“”的土要用籮精心篩過以後,覆蓋上沃土。到了正式慶典的那一天,教坊司的“優人”裝扮成風、雷、雨、土地諸位神仙,兒童扮成農夫農婦,歡快地唱起慶祝的頌歌,民眾手執農具排列兩側,等候聖駕光臨。皇帝耕田時,左手執黃龍絨鞭,右手執金龍犁,前面有兩名“導駕官”牽牛,兩個老農協助扶犁,護駕左右的老農,名曰“幫耜臣”,就這樣走三個來回,聖駕躬耕就算完事大吉了。然後,皇帝登上“”落座後,觀看大臣們耕作,最後由順天府官員播撒種子,老農隨後牽牛覆土,一年一度的聖駕躬耕就全部完成了。扮成農夫農婦的小孩子們奉上稻、麥、豆等,祈盼皇恩普照,。此時皇帝還要接受群臣賀拜,並設宴款待三品以上的隨從官員,賞賜在場的民眾每人兩個饅頭和二斤肉。皇帝起駕回宮,眾人拿著農具簇擁其後,走到為止,最後還要獎賞老年農民每人兩匹布,其他人等是一匹布。至此,春耕慶典全部結束。用當代的話來說,皇帝作秀,讓京城老百姓買單。一年之計在於春,“”嘗試耕作,畢竟還是有積極意義的好事。

宣諭

宣諭,是古代頒布皇帝的詔令以示天下。早在明代,朝廷上下為了彰顯對農業活動的重視,一年當中除臘月和正月外,每個月的第一天上午,,也就是京都的“請旨傳宣諭一道”,率領轄屬的宛平、大興兩縣知縣走出皇宮,來到承天門()前,向召集在此等候的兩縣代表人士“面諭”,告誡四海九州須勤務農時,精心耕作為要。這應該是皇帝每月頒發的興農檔案。農業勞作,老百姓自然清楚該怎樣調度,而這年復一年,月月如此乏味的文告,既不能給民眾帶來實惠,又不具有約束力,還要興師動眾,以謝皇恩,這項活動反而成了老百姓的精神負擔,難怪有的人稱病缺席,有的人甚至“雇市井無賴充之,以應命”,這類人等站在承天門前聆聽宣諭,真是莫大的諷刺。此情此景,皇宮中的帝王是不會知道的。《宛署雜記》作者沈榜在萬曆年間曾任過三年知縣,他對此很無奈地寫道,皇帝“深知稼穡艱難”,“每月必宣諭京兆”以達天下,還諄諄告誡百姓“民生在勤,勤之不匱”,此等生存大事卻不被老百姓所理解,進而感嘆到“諭之不從,民之愚也”。當時黎民百姓真心所想的是什麼,已無從考查,普通人家生活的如何,書中沒有正面的表述。但是,順天府轄區內的人文地理、經濟狀況以及皇親貴族的各類慶典、祭祀活動的消費,都有詳細的記載。現舉例說明,萬曆十二年宛平縣的農民耕地有2935頃90畝,8年後減少為2865頃54畝,這70頃36畝農田是被皇室成員開闢占用了。還有,當時境內有的大小墳場多達141處,每年祭墳的供品及相關費用,需用白銀985兩,按規定“兩縣行銀辦”,也就是說,這要讓兩縣的老百姓承擔。以當時的物價,一兩白銀可買143斤白面,這么多的銀兩,完全可以夠400人一年的口糧。這組數字和百姓“奈之何畏於宣諭”,發生在歷史的同一時期,二者之間不一定有直接的因果關係。今天,我們在學習歷史,認識歷史的時候,也許會有所感悟,進而做出各自的解讀。

尊稱

帝王的稱謂,皇帝、諡號、、年號之外,還有一些別稱:

1.:皇帝的祖先。明朝規定,朝廷祭告宗廟,高祖以上概稱皇祖。

2.:皇帝的別稱。《·傳》:“皇辟出者,皇,大也;辟,君也。大君出,蓋謂至尊受命出為天子也。”

3.主:古代對國君的稱呼。《·君臣》:“故國治而地廣,兵強而主尊。”

4.主上:臣下對國君的稱呼。《資治通鑑》卷二一四,曰:“此主上家事,何必問外人。”

5.主公:臣下對君主的稱呼。《·蜀志·傳》:“或謂諸葛亮曰:‘法正於蜀郡太縱橫,將軍宜啟主公,抑其威福。’

6.主君:國君的別稱。《·貴義》:“且主君亦嘗聞湯之說乎?”

7.君:君主、天子。《尚書·大禹謨》:“奄有四海,為天下君。”

8.君王:對帝王的稱呼。《國語·吳語》:“今君王不察,盛怒屬兵,將殘伐越國。”

9.君人:指皇帝。《商君書·慎法》:“君人者不察也,非侵於諸侯,必劫於百姓。”

10.人主:人民的主宰,指君主。《商君書·慎法》:“人主莫能世治其民,世無不亂。”

11.:當朝皇帝已死的父親。諸葛亮《》:“先帝創業未半,而中道。”

12.先君:古代皇帝稱其先代君王的稱呼。《詩經·鄴風·燕燕》:“先君之恩,以勖。”

13.先後:先世皇帝的稱呼。《漢書·傳》:“我既此登,望我舊階,先後茲度,漣漣。”註:“先後,即先君也。”

14.先正:先代君長,已故的皇帝。《·緇衣》引逸詩云:“昔吾有先正,其且清。”註:“先正,先君長也。”

15.:前代皇帝的稱呼。[唐]《憶昔》詩之一:“憶昔先皇巡朔方,千乘萬騎入鹹陽。”

16.先主:對開國君主的稱呼。《》有《先主傳》。

17.先公:對天子、諸侯祖先的。《國語·魯語上》:“諸侯祀先王先公。”註:“先公,先君也。”

18.:古代的賢明君主。《·論人》:“此先聖王之所以知人也。”

19.大家:宮中近臣或后妃對皇帝的一種稱呼。《新唐書·傳》:“代宗立,輔國等以定策功,愈跋扈,至謂帝曰:‘大家第坐宮中,外事聽老奴處決。”

20.大王:對國王的尊稱。《舊唐書·玄宗紀上》:或曰“先啟大王。”

21.:古時天子的別稱。[宋]《六官賦》:“伊六官之設也,所以經綸庶政,輔弼大君。’

22.大皇:對皇帝的尊稱。《昭明文選·晉·陸機·》:“大皇既沒,幼主蒞朝。”

23.大庭:傳說上古帝王的名稱。《·胠篋》:“昔者容成氏、大庭氏、……神農氏,當是時也,民結繩而用之。”

24.、:對初死皇帝的諱稱。《後漢書·安帝紀》:“大行皇帝,不永天年。”

25.聖、聖主、聖明主、聖上、聖君、聖明、:都是對皇帝的尊稱。班固《東都賦》:“於是聖上賭之歡娛,又沐浴於膏澤。”

26.上:在上者,有時特指君主、皇帝。《禮記·王制》:“尊君親上,然後興學。”

27.:對當時皇帝的稱呼。有時也稱當今。《史記·》:“五世,隆在建元,外攘夷狄,內修法度,封禪。改正朔,易服色。作《今上本紀》第十二。”

28.上皇:上古的皇帝。鄭玄《》:“詩之興也,諒不於上皇之世。”

30.萬歲:古代臣民對王侯的祝賀之詞,秦漢以後演變成皇帝的尊稱。

31.陛下:秦以後專稱皇帝為陛下。

33.寡君:人臣對別國稱自己國家君主的謙詞。《左傳》僖公四年:齊侯曰:“豈不彀是為?先君之好是繼。與不彀同好何如?”對曰:“君惠憿福於鄙邑之社稷,辱收寡君,寡君之願也。”

34.國王:國王的稱呼。亦是最高封爵。自漢至明一直沿用。

35.國主:國君、國王。《文選·〈〉》 :“故欲如前書之言,報恩於國主耳。”

36.帝、帝王:古代君王主的稱號。如:三皇五帝。

37.:遠古帝王的稱呼。道家稱有帝王之德而不必居帝王之位者為素王。儒家稱孔子為素王。

38.世主:國君。

39.:年輕的皇帝。《大唐新語》卷十一:“大漸,顧命裴炎輔少主。”

40.社稷主:國君的代稱。《大唐新語》卷一:“昌言曰:‘太子有大功於天下,真社稷主,安敢妄有異議?’”

41.社君:對幼主的稱呼。

42.元後:對天子或君主的稱呼。後世又稱帝王嫡妻為元後。

43.元首:君主。《謝門下侍郎表》:“臣弗獲,居寵為憂,謹當承元首之明,竭股肱之力。”

44.元君:賢德的國君。《國語·晉語七》:“抑人之有元君,將稟命焉。”

45.嗣皇、嗣君、:繼位的皇子。《禮記·下》:“踐阼,臨祭祀,內事曰孝王某,外事曰嗣皇某。”

46.駕、、車駕、御駕、聖駕、尊駕:原為皇帝車乘的總稱,後來常用為皇帝的代稱。《舊唐書·宦官傳》:“車駕頻致播遷,朝廷漸加微弱,原其禍作,始自中人。”

47.萬乘:皇上的代稱。《·梁惠王上》:“,弒其君者,必有千乗之家。”周制:天子地方千里,出兵車萬乘;諸侯地方百里,出兵車千乗。故以萬乘稱天子。

48.乘輿:皇上的車輿,後亦代稱皇上。《後漢書·耿弇傳》:“乘輿且到,臣子當擊牛醨酒,以待百官。”

49.皇輿:皇上的車輿,後亦代稱皇上。《離騷》:“豈余身之殫殃兮,恐皇輿之敗績。”

50.真主:皇上別稱,即所謂。《後漢書·傳》:“常大悟曰:‘王莽篡弒,殘虐天下,百姓思漢,故豪傑並起。今劉氏復興,即真主也。’”

51.真人:皇上的別稱。《史記·秦始皇本紀》:“三十五年,始皇曰:‘吾慕真人,自謂真人,不稱朕。’”

52.天子:君主。《禮記·曲禮》:“君天下曰天子。”

53.天王:殷周時天子只稱王。春秋以後,一些諸侯例如楚、吳等相繼稱王,於是尊稱周王為天王。後來泛指封建帝王。杜甫《憶昔》詩:“直來坐御床,百官跣足隨天王。”

54.天顏:皇帝的容顏,代稱皇上。

55.天囚:對皇上的蔑稱。《駁康有為論革命書》:“夫戴此失地之天囚,以為漢族之元首,是何異取罪人於囹圄而奉之為大君也。”

56.所天:帝王的別稱。舊時又代指父親和丈夫。《後漢書.梁竦傳》:“(竇)憲兄弟奸惡繼伏辜誅,海內曠然,各獲其宜。妾得蘇息,拭目更視,乃敢昧死自陳所天。”

57.小童:周代帝王居喪時的自稱。《左傳》僖公九年:“凡在喪,王曰小童,公侯曰子。”

58.沖人:皇上年幼即位者自稱的謙詞。

59.某祖:有大功的皇帝,死後的廟號。如:太祖,高祖 ,世祖。

60.某宗:有德的皇帝,死後的廟號。如,太宗,高宗,世宗。

61.:本為人名,後指皇帝已死的父親。

62.上位:特指君位,帝位。《管子·牧民》:“故刑罰繁而意不恐,則令不行矣;殺戮眾而心不服,則上位危矣。”

63.太上:本指遠古帝王時代。《禮記·曲禮》上:“太上。”釋文:“太上,謂三皇五帝之世。”後世尊稱帝王為太上。

64.可汗:古代鮮卑、柔然、突厥、回紇、蒙古等族對最高統治者的稱呼。三世紀時最先用於鮮卑族。

65.單于:兩漢時匈奴稱其君長為單于。郎主:遼、金時期對北方君主的稱呼。

66.人牧:國君的別稱。即治理人民的人。《孟子·梁惠王上》:“今夫天下之人牧,未有不嗜殺人者也。”

67.九重:原指宮禁,帝王之居處。《·九辯》:“君之門以九重。”後又代稱天子。《舊唐書·宦官傳》:“萬機之與奪任情,九重之廢立由己。”

68.朝廷:本來指皇帝接見臣下處理政事的地方,也用作中央政府和皇帝的代稱。

69.明上、明皇:對皇上的尊稱。

70.:後嗣君主。有些末代帝王習慣上也稱後主。如後主、五代李後主。

71.:皇帝的代稱。古時稱王畿內都邑為縣,所以又以縣官為朝廷的代稱。

72.:皇帝、朝廷的別稱。胡三省:“西漢謂天子為縣官,東漢謂天子為國家,故兼而稱之。或曰:五帝官天下,三王家天下,故兼稱之。”《喜罷郡》詩:“自此光陰為己有,從前歲月屬官家。”

73.至尊:皇帝的代稱。《》:“履至尊而制六合,執棰拊以鞭笞天下。”

避諱

是中國封建社會特有的現象,大約起於周,成於秦,盛於唐宋,至清代更趨完密。那時,人們對皇帝或尊長是不能直呼或直書其名的,否則就有因犯諱而坐牢甚至丟腦袋的危險。避諱常見的方法是用意義相同或相近的別的字來代替要避諱的字。這樣一來,中國歷史上就出現了不少把人名、地名或事物名稱改頭換面的奇怪現象。

比如:陰曆一月古時本來又叫“正月”,這是因為古代的皇帝都要在一年的第一個月里接受文武百官的朝拜,並決定一年的政事。到了秦朝,由於秦始皇一月出生,取名“政”(同“正”),所以秦朝把“正月”改稱“端月”。

秦始皇的父親名楚,於是把楚地改為“荊”。

呂后名雉,當時文書上凡遇雉字,均用“野雞”二字代替。

漢文帝名恆,於是把恆娥改名“嫦娥”,把改為“”。

漢武帝名徹,漢初有個知名辯士叫,史書上就改稱蒯徹為“”。

漢光武帝名秀,曾一度把秀才的名稱改為“茂才”。

漢明帝名莊,當時竟把《》一書改稱為《嚴子》。

自封武曌,為避名諱把“詔書”改為“”。

宋仁宗名禎,蒸蒸饅頭的“蒸”字就得改為“炊”字。

更有甚者,宋高宗名構,為避“構”字而牽及夠、媾、購、遘……避諱的字達五十多個!

皇帝之最

中國與世界歷史上首位皇帝:秦始皇嬴政,於公元前221年自稱皇帝,後世統治者都以皇帝為自稱。

最長命的皇帝:清高宗乾隆帝 愛新覺羅·弘曆

實際統治時間最長:清高宗乾隆帝 愛新覺羅·弘曆,63年零4個月

最短命的皇帝:東漢殤帝劉隆,年僅一歲就夭折。

即位時年齡最小:東漢殤帝劉隆,出生才100天。

在位時間最長:清朝康熙帝愛新覺羅·玄燁,跨61個年頭。

在位時間最短:金末帝完顏承麟,即位僅僅半天就被殺死(還有一說只繼位了一個時辰)。

嬪妃最多的皇帝:晉武帝司馬炎,後宮佳麗達10000多人。

嬪妃最少的皇帝:明孝宗朱祐樘,只娶了張皇后一個,無其他妃嬪。

子女最多的皇帝:北宋徽宗趙佶,子三十二,女三十四。

最早做父親的皇帝:清聖祖康熙帝愛新覺羅·玄燁,13歲做父親。

長相最俊美的皇帝:隋煬帝楊廣,長相十足的美男子。

統計

數目

在我國,自公元前221年秦王嬴政稱“皇帝”始,到1912年最後一個封建皇帝溥儀在辛亥革命的槍聲中宣布退位止,經歷了2132年。 在這期間:

封建王朝皇帝總數為494人。其中未在位、死後被追尊帝者73人。

邊疆少數民族政權君主(單于、可汗、贊普)總數為251人。

歷代農民起義建元、立國、稱帝(王)者,約100人。

封建割據稱帝者(如安祿山)。約有60人,還有一個“皇帝”袁世凱。

全表

中國皇帝包括正統朝代和少數民族建立的政權,還有一些政變、奪權所建立的政權,再加上農民起義建立的政權,中國皇帝共有1000多位!

附:南越、東越、閩越、東甌、匈奴、突厥、回紇(回鶻)、吐蕃、高昌、于闐、柔然、吐谷渾、渤海國(大震)、南詔(大蒙、大禮、大封民)、大長和、大天興、大義寧、大理國(前理 、後理)、大中、東夏(大真)(以上不包括十六國時期和五代十國時期的少數民族政權)其中雲南列朝自世隆以下【南詔(大蒙、大禮、大封民)、大長和、大天興、大義寧、大理國(前理、後理)、大中】和東夏(大真)的君主稱皇帝;南越(呂后時)、于闐(五代時)的君主一度稱皇帝;南越、東越、閩越、東甌、高昌、于闐、吐谷渾、渤海國(大震)作為中原王朝的藩屬國,君主稱王;匈奴的君主稱單于;回紇(回鶻)、柔然的君主稱可汗;吐蕃的君主稱讚普。

十六國時期:漢趙、、成漢、前燕、後燕、南燕、前秦、、9個政權稱皇帝,後涼、2個政權稱天王,、西秦、、、西涼5個半獨立政權稱王。

五代十國時期:五代、前蜀(907-925,之前是唐朝的蜀王)、後蜀(934-965,之前是後唐的蜀王)、吳(927-937,902-919年是唐朝的,919-927年稱大吳國王)、南唐(937-958,之後是稱國主)、閩(933-945,之前是、後唐的閩王)、南漢(917-971,之前是後梁的南海王)、北漢的君主稱皇帝,吳越、楚、南平3個半獨立政權的君主稱王。

說文曰:“皇,大也,從自。自,始也。始皇者,三皇大君也。”“帝,諦也。王天下之號也。”皇帝之制,始於秦,始皇帝政制之,乃取三皇五帝之名。皇帝自稱“朕”,其下皆稱“陛下”。皇帝之言曰“諭”,皇帝之命曰“詔”。

列表

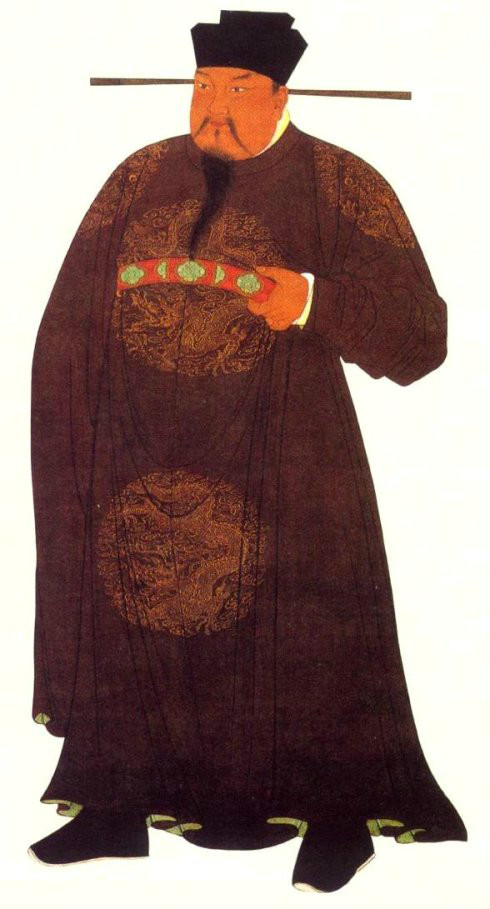

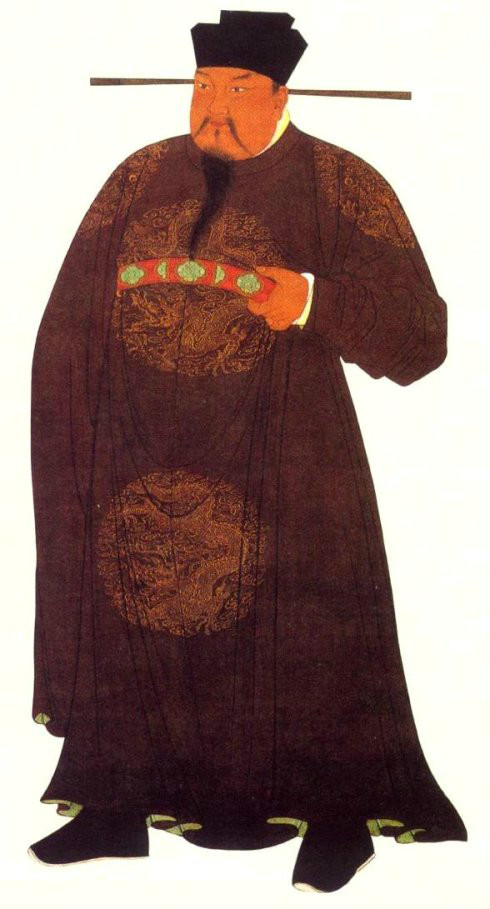

說明:以下凡加*號的,為;凡帶()號的,後廢除。 世界史上首位皇帝——秦始皇嬴政

世界史上首位皇帝——秦始皇嬴政

世界史上首位皇帝——秦始皇嬴政

世界史上首位皇帝——秦始皇嬴政二世皇帝

秦王嬴

孝惠皇帝劉盈

太宗/孝文皇帝劉恆

孝景皇帝劉啟

世宗/孝武皇帝劉徹

孝昭皇帝劉弗陵

中宗/孝宣皇帝劉詢 漢武帝劉徹

漢武帝劉徹

漢武帝劉徹

漢武帝劉徹(高宗)/孝元皇帝劉奭

(統宗)/孝成皇帝劉驁

孝哀皇帝劉欣

(元宗)/孝平皇帝劉衎

新皇帝王莽

赤眉漢

漢嗣帝王郎

世祖/光武皇帝劉秀

顯宗/孝明皇帝劉莊

/孝章皇帝劉炟

(穆宗)/孝和皇帝劉肇

孝殤皇帝劉隆

(恭宗)/孝安皇帝劉祜

(敬宗)/孝順皇帝劉保

孝沖皇帝劉炳

孝質皇帝劉纘

(威宗)/孝桓皇帝劉志

孝靈皇帝劉宏

後少帝/劉辯

孝獻(孝愍)皇帝劉協

(註:和、安、順、桓四帝之廟號,獻帝時廢)

魏

*高皇帝

*太皇帝曹嵩

*太祖武皇帝曹操

烈祖/明皇帝

高貴鄉公

元皇帝/陳留王

三國蜀

烈祖/昭烈皇帝/先主 漢烈祖劉備

漢烈祖劉備

漢烈祖劉備

漢烈祖劉備仁宗/孝懷皇帝/後主

(註:關於劉禪的廟號,至今存疑。)

吳

*始祖武烈皇帝

太祖/大皇帝孫權

廢皇帝/

太宗景皇帝孫休

末帝/烏程侯

*高祖/宣皇帝司馬懿

*世宗/景皇帝

*太祖/文皇帝

世祖/武皇帝

孝惠皇帝司馬衷

趙王()

孝懷皇帝

孝愍皇帝

中宗/元皇帝

肅宗/明皇帝

顯宗/成皇帝

康皇帝

孝宗/穆皇帝

哀皇帝

廢帝/海西公

太宗/簡文皇帝司馬昱

烈宗/孝武皇帝

安皇帝

恭皇帝

前涼

恆王

哀王

威王

沖王

悼王

後涼

太祖/懿武帝

隱王

靈帝

末主

南涼

烈祖/武王

康王

西涼

太祖/武昭王

北涼

文王

太祖/武宣王

哀王

前趙

高祖/光文帝

廢帝

烈宗/昭武帝

隱帝

襄宗

後趙

高祖/明帝石勒

太祖/武帝

正帝

成帝

仁武帝

興武帝

末帝

前秦

高祖景明帝

越厲王

世祖/宣昭帝苻堅

哀平帝

太宗/高帝

越厲王

後秦

太祖/武昭皇帝

高祖/文桓皇帝

末主

西秦

高祖/武元王

太祖/文昭王

厲武王

前燕

高祖/武宣帝

烈祖/景昭帝

隱宗/幽帝

後燕

世祖/成武皇帝

烈宗/惠愍皇帝

開封公

趙王

中宗/昭武皇帝

高宗/昭文皇帝

景宗/惠懿皇帝

南燕

世宗/獻武帝

太祖/穆帝

文帝

北燕

太祖/文成皇帝

昭成皇帝

成漢

太宗/武帝

哀帝

幽公

昭文帝

歸義侯

南朝宋

高祖/武皇帝

少帝

太祖/文皇帝

廢帝(史稱“元兇”)

世祖/孝武皇帝

前廢帝

太宗/明皇帝

後廢帝

順皇帝

南朝齊

太祖/高皇帝

世祖/武皇帝

前廢帝/鬱林王

後廢帝/海陵恭王

高宗/明皇帝

東昏侯

和皇帝

南朝梁

高祖/武皇帝

臨賀王

太宗/簡文皇帝

豫章王

王

世祖/孝元皇帝

閔皇帝/貞陽侯

敬皇帝

廢帝

中宗宣皇帝

世宗孝明皇帝

惠宗孝靖皇帝

南朝陳

高祖/武皇帝

世祖/文皇帝

廢帝

高宗/孝宣皇帝

長城煬公/後主

太祖/道武皇帝

太宗/明元皇帝

世祖/太武皇帝

南安隱王

高宗/文成皇帝

顯祖/獻文皇帝

高祖/孝文皇帝(原名)

世宗/宣武皇帝

肅宗/孝明皇帝

殤皇帝(元詡之女)

幼主

敬宗/孝莊皇帝

廢帝/長廣王

烈宗/節閔皇帝

安定王

顯宗/孝武皇帝/出皇帝

北朝東魏

孝靜皇帝

北朝

文皇帝

廢帝

恭皇帝()

北朝齊

*高祖/神武皇帝高歡

*世宗/文襄皇帝

顯祖/文宣皇帝高洋

廢帝

孝昭皇帝

世祖/武成皇帝高湛

後主

安德王

幼主

北朝周

*太祖/文皇帝

孝閔皇帝

世宗/明皇帝

高祖/武皇帝

宣皇帝

靜皇帝

高祖/文皇帝楊堅 隋文帝楊堅

隋文帝楊堅

隋文帝楊堅

隋文帝楊堅世祖/明皇帝/煬皇帝

恭皇帝楊侑

皇泰帝

秦王

高祖/神堯大聖大光孝皇帝

太宗/文武大聖大廣孝皇帝李世民 唐太宗李世民

唐太宗李世民

唐太宗李世民

唐太宗李世民高宗/天皇大聖大弘孝皇帝

則天順聖皇后//()

中宗/大和大聖大昭孝皇帝

殤皇帝

睿宗/玄真大聖大興孝皇帝

玄宗/至道大聖大明孝皇帝

肅宗/文明武德大聖大宣孝皇帝

代宗/睿文孝武皇帝

德宗/神武聖文皇帝李适[kuo]

順宗/至德弘道大聖孝皇帝

憲宗/昭文章武大聖至神孝皇帝

穆宗/睿聖文惠孝皇帝

敬宗/睿武昭湣孝皇帝

文宗/元聖昭獻孝皇帝

武宗/至道昭肅孝皇帝

宣宗/聖武獻文孝皇帝

懿宗/昭聖恭惠孝皇帝

僖宗/惠聖恭定孝皇帝

昭宗/聖穆景文孝皇帝

景宗/昭宣光烈孝皇帝/哀帝[zhù]

承天應運啟聖睿文宣武皇帝

五代

太祖 神武元聖孝皇帝朱溫(、)

廢帝/郢王

末帝朱友貞(朱友瑱、朱瑱、朱友鍠)

五代

*太祖 武皇帝

莊宗 光聖神皇帝李存勖

明宗 聖德和武欽孝皇帝(李嗣源)

閔皇帝

末帝李從珂(本名王從珂)

五代後晉

高祖 聖文章武明德孝皇帝石敬瑭

出皇帝/少帝石重貴

五代後漢

高祖 睿文聖武昭肅孝皇帝(劉知遠)

隱皇帝劉承佑

五代

太祖 聖神恭肅文武孝皇帝

世宗 睿武孝文皇帝柴榮

恭皇帝

太祖 大聖大明神烈天皇帝()

太宗 孝武惠文皇帝耶律德光

世宗 孝和莊憲皇帝耶律阮

穆宗 孝安敬正皇帝

景宗 孝成康靖皇帝

聖宗 文武大孝宣皇帝

興宗 神聖孝章皇帝

道宗 仁聖大孝文皇帝

恭宗 恭懷皇帝/

宣宗 孝康皇帝

德妃(,為皇太后,;期間遙奉為帝)

神宗(梁王)

英宗

德宗

感天皇后

仁宗

承天皇帝

末帝

恭帝

太祖 啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝 宋太祖趙匡胤

宋太祖趙匡胤

宋太祖趙匡胤

宋太祖趙匡胤太宗 至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝(、趙光義)

真宗 贗符稽古神功讓德文明武定章聖元孝皇帝

仁宗 體天法道極功全德神文聖武睿哲明孝皇帝趙禎

英宗 體乾應歷隆功盛德憲文肅武睿聖宣孝皇帝趙曙

神宗 紹天法古運德建功英文烈武欽仁聖孝皇帝趙頊

哲宗 憲元繼道顯德定功欽文睿武齊聖昭孝皇帝趙煦

徽宗 體神合道駿烈遜功聖文仁德憲慈顯孝皇帝趙佶

欽宗 恭文順德仁孝皇帝趙桓

高宗 受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝趙構

*簡宗 靖文元懿殤孝皇帝

孝宗 紹統同道冠德昭功哲文聖武明聖成孝皇帝

光宗 循道憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝

寧宗 法天備道純德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝

理宗 建道備德大功復興烈文仁武聖明安孝皇帝

度宗 端文明武景孝皇帝

恭宗 孝恭懿聖皇帝

端宗 裕文昭武湣孝皇帝趙昰

懷宗 恭文寧武哀孝皇帝趙昺

(註:帝昺廟謚存疑)

*太祖 神武皇帝

*太宗 光聖皇帝

景宗 武烈皇帝

毅宗 昭英皇帝

惠宗 康靖皇帝

崇宗 聖文皇帝

仁宗 聖德皇帝

桓宗 昭簡皇帝

襄宗 敬穆皇帝

神宗 英文皇帝

獻宗

末帝

太祖 神聖文武帝

文經帝

聖慈文武帝

至道廣慈帝

應道帝

昭明帝

宣肅帝

秉義帝

聖德帝

天明帝

興宗 孝德帝

上德帝

帝

上明帝

帝

大中帝

中宗文安帝

憲宗 宣仁帝

景宗 正康帝

宣宗 功極帝

享天帝

神宗 天開帝

孝義帝

天定賢王

太祖 應乾興運昭德定功仁明莊孝大聖武元皇帝(完顏阿骨打)

太宗 體元應運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝

熙宗 弘基纘武莊靖孝成帝

廢帝/海陵煬王

世宗 光天興運文德武功聖明仁孝帝

章宗 憲天光運仁文義武神聖仁孝帝

衛紹王

宣宗 繼天興統述道勤仁英武聖孝帝

哀宗 敬天德運忠文靖武天聖烈孝莊皇帝

昭宗 定文匡武閔懷皇帝/末帝/後主

(註:完顏承麟廟謚存疑)

烈祖 神元皇帝

*太祖 法天啟運聖武皇帝成吉思汗/

*太宗 英文皇帝

*定宗 簡平皇帝

*憲宗 桓肅皇帝

世祖 聖德神功文武皇帝 元世祖孛兒只斤·忽必烈

元世祖孛兒只斤·忽必烈

元世祖孛兒只斤·忽必烈

元世祖孛兒只斤·忽必烈成宗 欽明廣孝皇帝/完澤篤汗

武宗 仁惠宣孝皇帝

仁宗 聖文欽孝皇帝

英宗 睿聖文孝皇帝

晉宗 致孝皇帝/泰定帝

興宗 德孝皇帝/天順帝孛兒只斤·阿刺吉八

文宗 聖明元孝皇帝

明宗 翼獻景孝皇帝

寧宗 沖聖嗣孝皇帝

惠宗 宣仁普孝皇帝/順帝

昭宗 武承和孝皇帝

(註:泰定帝、天順帝廟謚存疑)

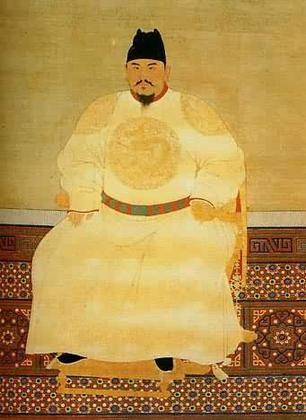

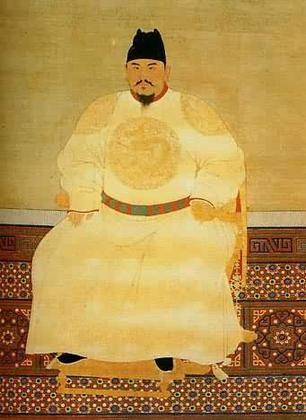

太祖 開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝朱元璋 明太祖朱元璋

明太祖朱元璋

明太祖朱元璋

明太祖朱元璋惠宗 嗣天章道誠懿淵功觀文揚武克仁篤孝讓皇帝恭閔惠皇帝

成祖 啟天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝

仁宗 敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝

宣宗 憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝

英宗 法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝

代宗 符天建道恭仁康定隆文布武顯德崇孝景皇帝

憲宗 繼天凝道誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝

孝宗 達天明道純誠中正聖文神武至仁大德敬皇帝

武宗 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝

世宗 欽天履道英毅神聖宣文廣武洪仁大孝肅皇帝

穆宗 契天隆道淵懿寬仁顯文光武純德弘孝莊皇帝

神宗 范天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝

光宗 崇天契道英睿恭純憲文景武淵仁懿孝貞皇帝

熹宗 達天闡道敦孝篤友章文襄武靖穆莊勤悊皇帝

思宗 紹天繹道剛明恪儉揆文奮武敦仁懋孝烈皇帝朱由檢

安宗 處天承道誠敬英哲纘文備武宣仁度孝簡皇帝朱由崧

紹宗 配天至道弘毅肅穆思文烈武敏仁廣孝襄皇帝朱聿鍵

文宗 貞天應道昭崇德毅寧文宏武達仁閔孝節皇帝

昭宗 應天推道敏毅恭儉經文緯武禮仁克孝匡皇帝朱由榔

(註:永曆帝廟謚存疑)

*太祖 承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝

太宗 應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道顯功文皇帝 清聖祖愛新覺羅·玄燁

清聖祖愛新覺羅·玄燁

清聖祖愛新覺羅·玄燁

清聖祖愛新覺羅·玄燁世祖 體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁純孝章皇帝

聖祖 合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德大成仁皇帝愛新覺羅·玄燁

世宗 敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅睿聖大孝至誠憲皇帝

高宗 法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武欽明孝慈神聖純皇帝

仁宗 受天興運敷化綏猷崇文經武光裕孝恭勤儉端敏英哲睿皇帝

宣宗 效天符運立中體正至文聖武智勇仁慈儉勤孝敏寬定成皇帝

文宗 協天翊運執中垂謨懋德振武聖孝淵恭端仁寬敏莊儉顯皇帝

穆宗 繼天開運受中居正保大定功聖智誠孝信敏恭寬明肅毅皇帝

德宗 同天崇運大中至正經文緯武仁孝睿智端儉寬勤景皇帝愛新覺羅·載湉

幼帝

12歲以下:

(8歲登基,45歲逝)

(12歲登基,20歲逝)

(8歲登基,25歲逝)

(2歲登基,21歲逝)

(11歲登基,35歲逝)

(11歲登基,14歲逝)

(5歲登基,33歲逝)

魏孝明帝元翊(6歲登基,19歲逝)

魏幼主(3歲登基,3歲逝)

魏孝靜帝(11歲登基,28歲逝)

(8歲登基,21歲逝)

(8歲登基,8歲逝)

北周靜帝(7歲登基,9歲逝)

楊侑(12歲登基,14歲逝)

(7歲登基,16歲逝)

趙隰(4歲登基,52歲逝)

宋端宗趙昰(7歲登基,10歲逝)

趙昺(7歲登基,8歲逝)

(12歲登基,61歲逝)

(2歲登基,21歲逝)

(8歲登基,27歲逝)

(4歲登基,58歲逝)

(9歲登基,9歲逝)

元寧宗(7歲登基,7歲逝)

(9歲登基,39歲逝)

明神宗(10歲登基,57歲逝)

清世祖(6歲登基,24歲逝)

愛新覺羅·玄燁(8歲登基,69歲逝)

清穆宗(6歲登基,20歲逝)

清德宗愛新覺羅·載湉(4歲登基,38歲逝)

宣統帝愛新覺羅·溥儀(3歲登基,61歲逝)

女皇

公元528年在位,諡號北魏殤帝(、元氏) ,年號,在位不到一年。

公元653年在位,()永徽四年(公元653年)十月率眾起義,自稱“文佳皇帝”。

公元690—705年,諡號,又稱、、,次女,唐高宗李治的皇后),年號:、、、、、、、、、、、、長安、,在位15年。 武則天

武則天

武則天

武則天註:公元528年,元詡被殺死,國不可一日無君,胡太后遂從後宮抱來一個女嬰,假稱是孝明帝之子,讓女嬰做皇帝,其父年號“”,不久胡太后為了避免被眾人知曉此事,於是殺死該名女嬰,另立之子為,是為北魏幼主。因此該名女嬰在胡太后的操縱之下,匆匆登位又匆匆死去,故歷史上連她的名字都沒留下,一般可稱“元姑娘”,胡太后之後匆匆給女嬰加上諡號殤帝,所以北魏元姑娘才是中國歷史上第一位。

,唐代梓桐源里人,巾幗女傑。因不滿暴政壓迫剝削百姓,於是在永徽四年(公元653年)十月率眾起義,自稱為“”。