基本介紹

- 中文名:漢地

- 出自:《北史卷二十一·列傳第九崔浩》

- 含義:漢族地區

- 同義詞:、九州

- 歷史:約2000年前的漢晉至今

- 相關:藏地、

漢朝領土,漢族地區,“漢地”例子,範圍,九州範圍,起源,漢代,晉代,隋代,明代,地理,山脈,平原,高原,盆地,文化,文字,宗教,節日,飲食,習俗,辭彙使用,實例參考,相關,

漢朝領土

漢族地區

“漢地”例子

【1】在晉代,轄有齊國、濟南郡、樂安國、城陽郡、東萊國、長廣郡六郡的青州與轄有臨賀郡、始安郡、始興郡、南海郡、蒼梧郡、鬱林郡、桂林郡、高涼郡、高興郡、寧浦郡十郡的廣州同屬於漢民族地區。

【2】對崔浩曰:“卿謂先帝如何?”崔浩曰:“太祖用漠北淳樸之人,南入漢地,變風易俗,化洽四海,自與羲、農、舜、禹齊烈,臣豈能仰名。”戈壁以南屬於漢民族地區。

【3】後晉三年三月,耶律德光在湯陰縣愁死崗上,對宣徽使高勛曰:“我在上國,以打圍食肉為樂,自及漢地,每每不快,我若得歸本土,死亦無恨。”高勛退而謂人曰:“其語偷,殆將死矣。”,不久,在開運三年四月二十一日,耶律德光卒於欒城縣殺胡林。契丹人破其屍,摘去腸胃,以鹽沃之,載而北去,漢人目之為“帝羓”焉。

【4】契丹可汗,在聽聞後北伐收復瀛洲、莫州二州及益津關、瓦橋關、高陽關三關後,曾評論曰說:“此本漢地,今以還漢,又何惜耶?”

【5】九年,因為撫水州蒙姓蠻多次“寇宜、融州界”“掠取民口、畜產”,決定派遣曹克明等率軍反撃,平定後,“克明等師還,宜州蠻人納器甲凡五千數,願遷處漢地者七百餘口,詔分置廣西及荊湖州軍,給以田糧”,即是將七百多人遷居在廣西及的漢地,可證嶺南地區同屬漢族地區組成的一部分。

【6】宋朝大臣在討論防備西夏時,將宋境稱作漢地

【7】宋朝與女真在討論對遼國的劃分中,居庸古北松亭等關隘、營平灤三州及燕雲十六州一帶也是漢地。

【8】宋朝七年十二月,女真人收到宋使馬政的國書,大略曰:“日出之分,實生聖人。竊聞征遼,屢破勍敵。若克遼之後,五代時陷入契丹漢地,願畀下邑。”此處的“下邑”代指宋朝。

【9】宋朝六年秋七月,企圖出兵從女真人手上重奪燕、雲,耶律大石在諫詞中曰:“向以全師不謀戰備,使舉國漢地皆為金有。國勢至此而方求戰,非計也。”此處“漢地”是指遼國所統治的漢族地區。

【10】年間,“羌酋奴兒結越大渡河,據安靜砦,侵漢地幾百里”,後被四川制置使擊敗生俘。

【11】羌人“酋豪夢束畜列率數千人侵漢地二百餘里,成都大恐。”趙不𢙯鎮守成都,調動軍隊守衛,後夢束畜列被邛部川首領崖襪擊殺,將其首級獻於中國,解除了的危機。同時可證巴蜀地區也是漢族地區的一部分。

【12】十一年,蒙哥任命忽必烈管理“漠南漢地軍國庶事”,此處的“漠”代指,可見漢族地區北界鄰接。

【13】蒙元分漢地的“京兆、四川為一道”,廉希憲受命為該道宣撫使。是以陝西與四川同屬漢地一部分。

【14】蒙古人認為汗八里(今)一帶、腹里及江南也是漢地的一部分。

漢文史料內其他類似“漢族地區”的例子

一、自安史之亂後,“回紇恃舊勛,每入漢界,必肆狼貪”,鎮守大原時,“雲京以戎狄之道待之,虜畏雲京,不敢惕息。數年間,太原大理,無烽警之虞”。

二、《唐蕃會盟碑》中有“漢國”一語。

三、契丹人認為高昌是漢土,稱宋朝為“漢”。

範圍

“華夏”,先秦的華夏集團吸收了周邊的巴蜀、荊楚、百越諸部落,經過漢代超過420年的統治後,漢民族開始形成,而“華夏”這個稱呼逐漸成為漢民族的別稱,同時也是漢族地區的,一如草原經過蒙古帝國超過430年的統治及吸收了周邊如乃蠻、汪古、克烈等等眾多不同的部族後,蒙古民族開始形成;半島經過統一新羅及王氏高麗共超過600年的統治後,朝鮮民族開始形成。

古代

漢地的地域東至東海,從鴨綠江下游北岸起包含遼東地區在內,在北邊以戈壁沙漠—燕山山脈作為漢民族地區與草原遊牧民族地區的分界線。漢地在西部囊括河西走廊—隴西,邊界直抵玉門關一帶及青海湖以東的湟水一帶,與藏族東北的地區相接;漢族巴蜀地區在西邊與藏族東部的康地區相接。在南邊,珠江中下游流域的嶺南東部地區都是屬於漢地的一部分。

根據漢族傳統,古代漢地可分為九個分區:

| 漢族地區 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

分區名 | 今地 | ||||||||

冀州 | 河北、天津、北京、山西、遼寧;德州市、聊城市;安陽市、鶴壁市、濮陽市、新鄉市、焦作市、濟源市 | ||||||||

豫州 | 鄭州市、開封市、漯河市、洛陽市、南陽市、平頂山市、三門峽市、商丘市、新鄉市、信陽市、許昌市、周口市、駐馬店市;阜陽市 | ||||||||

兗州 | 荷澤市、濟寧市;商丘市;亳州市、淮北市、宿州市 | ||||||||

青州 | 濟南市、青島市、東營市、日照市、濰坊市、煙臺市、威海市、淄博市 | ||||||||

徐州 | 泰安市、棗莊市、臨沂市、萊撫市;連雲港市、宿遷市、徐州市 | ||||||||

揚州 | 江西、福建、浙江、廣東、香港、澳門、上海;南京市、常州市、淮安市、南通市、蘇州市、泰州市、無錫市、鹽城市、揚州市、鎮江市;合肥市、蕪湖市、蚌埠市、淮南市、馬鞍山市、銅陵市、安慶市、黃山市、滁州市、六安市、池州市、宣城市 | ||||||||

荊州 | 湖北、湖南、桂林市 | ||||||||

梁州 | 成都市、綿陽市、廣元市、南充市、巴中市、達州市、雅安市、德陽市、遂寧市、廣安市、眉山市、資陽市、樂山市、內江市、自貢市、宜賓市、瀘州市;重慶 | ||||||||

雍州 | 西安市、銅川市、寶雞市、鹹陽市、渭南市、延安市、商洛市、榆林市;寧夏、甘肅 | ||||||||

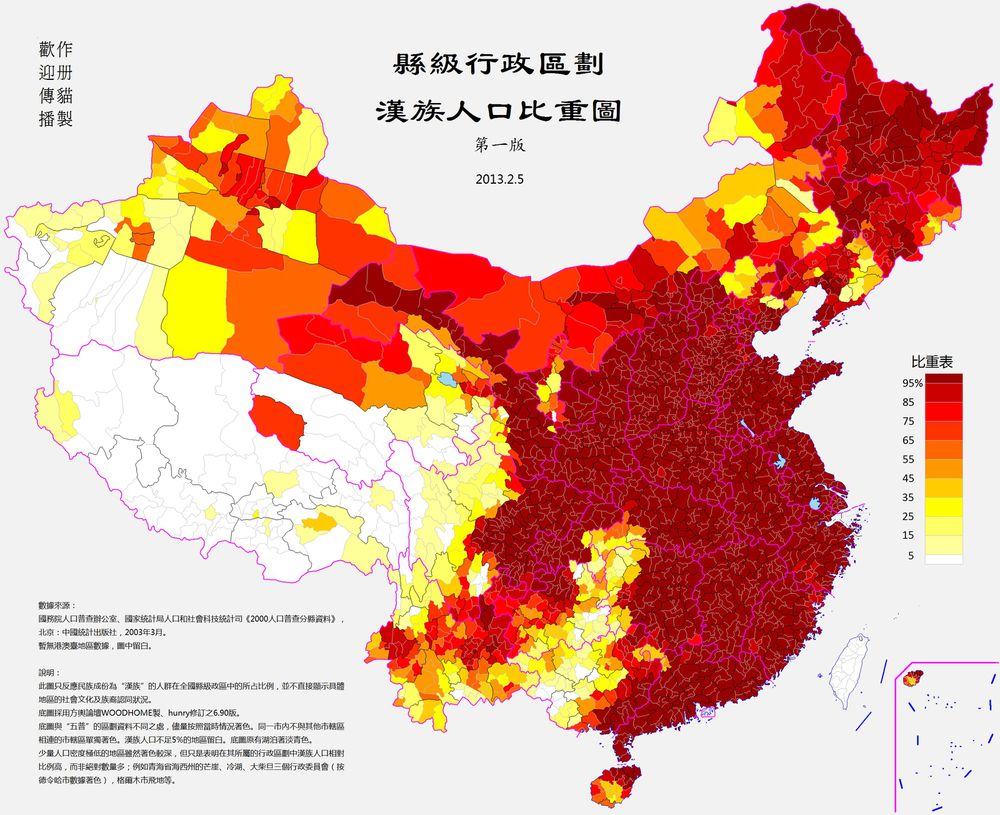

現代

中華人民共和國漢族地區 | ||||||||

北京 | 天津 | 河北 | ||||||

山東 | 江蘇 | 浙江 | ||||||

安徽 | 上海 | 江西 | ||||||

福建 | 廣東 | 廣西 | ||||||

海南 | 湖南 | 湖北 | ||||||

貴州 | 雲南 | 重慶 | ||||||

四川 | 陝西 | 甘肅 | ||||||

寧夏 | 山西 | 遼寧 | ||||||

河南 | 吉林 | 黑龍江 | ||||||

上述的漢族地區總面積超過4,800,000平方公里。

九州範圍

起源

先秦的“華夏”,最初僅僅是代指周王朝及魯、晉、齊、鄭、蔡、衛等“王之支子母弟甥舅”諸侯國,再加上行周禮與臣服於周朝的宋、陳等異姓諸侯國。不守周禮又稱王的吳國雖是“周之胄裔”,也被視為蠻夷;作為軒轅黃帝之子少昊的後裔,一時被視為“中國”,一時被視為“四夷”;的後裔及軒轅黃帝的後裔莒國也曾經被魯國視為“蠻夷”,而與魯國同屬姬周王族的晉國則可以被視為“兄弟”。

到了戰國時期,楚、趙、魏、韓、齊、燕六國及秦國都被視為“諸夏”及九州(華夏)的組成部分,“華夏”的地域擴大至將九州地區全部包括在內,在先秦諸國的基礎上出後世漢族九州的概念。楚簡《》也有涉及禹貢九州的記載。

漢代以後,“華夏”成為漢族地區(即九州,又名,是漢民族的)及漢民族的別稱。

另外又有“”、“”、“西夏”的詞稱呼漢族地區(華夏)內的局部地區。禹貢九州圖

作為名山大川的五嶽五鎮也是在漢族地區(華夏)的範圍之內。其他民族的聚居地主要位於九州以外。

四瀆∶黃河、、淮河、長江

五嶽∶東嶽、西嶽華山、南嶽、北嶽、中嶽

五鎮∶東鎮、西鎮、南鎮、北鎮、

漢代

西漢有十三州及,十三州分別是并州、冀州、幽州、青州、兗州、豫州、徐州、揚州、交州、荊州、益州、朔方及涼州,其中益州即是九州中的梁州;幽州與并州是由冀州分割出來;涼州本來是屬於雍州的;交州在十二中被劃歸九州中的;朔方是由雍州分割出來;而分別屬於冀州、雍州、豫州三州。

因此,西漢的華夏九州範圍:

九州 | 西漢行政區劃 | |

河東郡、河內郡及魏郡、巨鹿郡、常山郡、清河郡、趙國、廣平國、真定國、中山國、信都國、河間國及涿郡、渤海郡、代郡、上谷郡、漁陽郡、右北平郡、遼西郡、遼東郡、玄菟郡、樂浪郡、廣陽國及太原郡、上黨郡、雲中郡、定襄郡、雁門郡 | ||

兗州 | 東郡、陳留郡、山陽郡、濟陰郡、泰山郡、城陽國、淮陽國、東平國 | |

青州 | 平原郡、千乘郡、濟南郡、齊郡、北海郡、東萊郡、菑川國、高密國、膠東國 | |

徐州 | 琅邪郡、東海郡、楚國、臨淮郡、泗水郡、廣陵國 | |

揚州 | 盧江郡、九江郡、會稽郡、丹陽郡、豫章郡、六安國及南海郡、鬱林郡、蒼梧郡、交趾郡、合浦郡、九真郡、日南郡 | |

荊州 | 南陽郡、南郡、江夏郡、桂陽郡、武陵郡、零陵郡、長沙國 | |

豫州 | 弘農郡、河南郡及穎川郡、汝南郡、沛郡、梁國、魯國 | |

梁州 | 漢中郡、廣漢郡、蜀郡、犍為郡、越嶲郡、益州郡、牂柯郡、巴郡、武都郡 | |

雍州 | 朔方郡、五原郡、上郡、西河郡、北地郡及京兆尹、馮翊郡、扶風郡及隴西郡、金城郡、天水郡、安定郡、武威郡、張掖郡、酒泉郡、敦煌郡 | |

在十二中的三河即河東郡、河內郡、河南郡三郡的合稱,河東郡、河內郡屬冀州,而河南郡屬豫州。

漢末的冀州,其範圍至少相當於今河北、北京、天津、遼寧、山西、陝西六個省市全部地區及內蒙一部份地區。同時,漢代及三國時人口中的“天下”是九州(中國)的代指,“中國”反而只是占有中原的王朝政權的代指,或中原的代指。

建安十八年曾經重新分置全國所屬九州州域,冀州範圍相當於遼寧、河北、山西、北京、天津五省市全境及內蒙一部份;雍州州域範圍轄有今陝西、甘肅、寧夏三省全境;四川、重慶、雲南、貴州四省全境及廣西一部份屬益州();廣東、廣西、湖北、湖南四省全境及河南南部是荊州轄境。

晉代

晉代的九州範圍與漢代的九州範圍相當,按《晉書·地理志上》及《晉書·地理志下》所描述,西晉全國十九個州各自所屬的九州(漢族地區)州域如下:

九州 | 晉代行政區劃 |

冀州 | 冀州、平州、幽州、并州 |

兗州 | 兗州 |

青州 | 青州 |

徐州 | 徐州 |

揚州 | 揚州、、交州 |

荊州 | 荊州 |

豫州 | 、豫州 |

梁州 | 梁州、益州、寧州 |

雍州 | 雍州、涼州、秦州 |

隋代

按《隋書·地理上》、《隋書·地理中》及《隋書·地理下》所述,全國各郡各自所屬的九州(漢族地區)州域如下:

- 冀州∶信都郡、清河郡、魏郡、汲郡、河內郡、長平郡、上黨郡、河東郡、絳郡、文城郡、臨汾郡、龍泉郡、西河郡、離石郡、雁門郡、馬邑郡、定襄郡、樓煩郡、太原郡、襄國郡、武安郡、趙郡、恆山郡、博陵郡、涿郡、上谷郡、漁陽郡、北平郡、安樂郡、遼西郡

- 兗州∶東郡、東平郡、濟北郡、武陽郡、渤海郡、平原郡

- 青州∶北海郡、齊郡、東萊郡、高密郡

- 徐州∶彭城郡、魯郡、琅邪郡、、下邳郡

- 揚州∶江都郡、鐘離郡、淮南郡、弋陽郡、蘄春郡、廬江郡、同安郡、歷陽郡、丹陽郡、宣城郡、毗陵郡、吳郡、、餘杭郡、新安郡、東陽郡、永嘉郡、建安郡、遂安郡、鄱陽郡、臨川郡、廬陵郡、南康郡、宜春郡、豫章郡、南海郡、龍川郡、義安郡、高涼郡、信安郡、永熙郡、蒼梧郡、始安郡、永平郡、鬱林郡、合浦郡、珠崖郡、寧越郡、交趾郡、九真郡、日南郡、比景郡、海陰郡、林邑郡

- 荊州∶南郡、夷陵郡、竟陵郡、沔陽郡、沅陵郡、武陵郡、清江郡、襄陽郡、舂陵郡、漢東郡、安陸郡、永安郡、義陽郡、九江郡、江夏郡、澧陽郡、巴陵郡、長沙郡、衡山郡、桂陽郡、零陵郡、熙平郡

- 豫州∶河南郡、滎陽郡、梁郡、譙郡、濟陰郡、襄城郡、潁川郡、汝南郡、淮陽郡、汝陰郡、上洛郡、弘農郡、淅陽郡、南陽郡、淯陽郡、淮安郡

- 梁州∶、西城郡、房陵郡、清化郡、通川郡、宕渠郡、漢陽郡、臨洮郡、宕昌郡、武都郡、同昌郡、河池郡、順政郡、義城郡、平武郡、汶山郡、普安郡、金山郡、新城郡、巴西郡、遂寧郡、涪陵郡、巴郡、巴東郡、蜀郡、臨邛郡、眉山郡、隆山郡、資陽郡、瀘川郡、犍為郡、越巂郡、牂柯郡、黔安郡

- 雍州∶京兆郡、馮翊郡、扶風郡、安定郡、北地郡、上郡、凋陰郡、延安郡、弘化郡、平涼郡、朔方郡、鹽川郡、靈武郡、榆林郡、五原郡、天水郡、隴西郡、金城郡、枹罕郡、澆河郡、西平郡、武威郡、張掖郡、敦煌郡、鄯善郡、且末郡、西海郡、河源郡

明代

帝認為“中國之舊疆”、“中國故土”(華夏)是包括閩粵(今福建廣東廣西海南四省)、江東、湖湘襄陽(今湖北湖南二省)、贛城(今江西省)、長淮(今江蘇省及安徽省北部)、齊魯、河洛(今河南省)、幽趙晉冀(今河北山西二省及天津北京二市)、秦隴(今陝西甘肅寧夏三省)、巴蜀(今四川省及重慶市)、雲南在內。

- 明朝人認為今江蘇、安徽、浙江、福建、廣東、廣西、江西、海南八省之地都屬於赤縣神州(華夏)中的。

- 明朝人認為今遼寧省的地理範圍()也是屬於赤縣神州的州域。

根據四庫全書版的《明一統志》,1461年的明朝國內屬於九州(漢族地區)州域內的府縣如下:

- 冀州∶、保定府、河間府、真定府、、廣平府、部分、永平府、延慶府、、萬全都指揮使司()、太原府、平陽府、、、汾州府、遼州、沁州、澤州、彰徳府、衛輝府、、廣寧()以西之地

- 兗州∶部分、東昌府、開封府部分

- 青州∶濟南府、、登州府、萊州府、(以東之地)

- 徐州∶兗州府部分、徐州

- 揚州∶、鳳陽府、蘇州府、松江府、常州府、鎮江府、揚州府、淮安府、廬州府、安慶府、太平府、寧國府、池州府、徽州府、廣徳州、和州、滁州、杭州府、嘉興府、湖州府、嚴州府、金華府、衢州府、處州府、、寧波府、台州府、溫州府、南昌府、饒州府、廣信府、南康府部分、九江府部分、建昌府、撫州府、臨江府、吉安府部分、瑞州府、袁州府、贑州府、南安府、、泉州府、建寧府、延平府、汀州府、興化府、邵武府、漳州府、福寧州、廣州府、韶州府、南雄府、惠州府、潮州府、肇慶府、羅定州、南寧府及高州府、廉州府、雷州府、瓊州府

- 荊州∶、漢陽府、承天府、徳安府、黃州府、荊州府、岳州府、長沙府、、衡州府、常徳府、辰州府、永州府、郴州、、保靖、韶州府、桂林府、、梧州府、鎮遠府、思南府、石阡府、銅仁府、黎平府及南康府部分、九江府部分、吉安府部分、襄陽府部分、部分、䕫州府部分、貴陽府部分

- 梁州∶成都府、保寧府、順慶府、夔州府、重慶府、敘州府、潼川州、嘉定州、瀘州、雅州、邛州、眉州

- 雍州∶西安府、、部分、、、臨洮府、慶陽府、延安府、、洮州衛軍民指揮使司、岷州衛軍民指揮使司、河州衛軍民指揮使司、靖虜衛、、部分

地理

山脈

太行山

平原

華北平原

高原

盆地

文化

文字

民族文字:

宗教

民族宗教:道教

節日

中秋節

飲食

習俗

辭彙使用

學術界常使用此詞,並常與“(或吐蕃、)”、“”、“(、、回鶻、、畏吾爾等)”等地並稱。如:《西藏史話》(陳慶英等著,鷺江出版社)中第95頁引近人貴香巴所著《西藏簡史》說:“藏王都松芒波傑時,西藏有了笛子,並從漢地得到茶葉”,第132頁又有“之後,他(八思巴)擔任堪布,為漢地,西夏,蒙古,高麗,納西,畏吾爾等地的比丘、比丘尼等總計4000多人授戒……”。《-遼夏金元卷》中譯本序言中亦提及“china……一會兒指中國,一會兒指漢地……”。當代,至少在中國大陸學術界,“漢地”已取代“”或“中國本部”成為常用辭彙。如所著的《我者與他者: 中國歷史上的內外分際》:“滿清帝國的統治機制可分為第一層的兩個部分, 蒙藏與漢地,前者又分為蒙古與西藏,後者則有滿、漢八旗與一般臣民。”

實例參考

地名:江西省贛州市尋烏縣吉譚鎮漢地村。江西、廣東、福建交界之處!1930年6月5日,毛澤東委員從尋烏來到劍溪進行偉大的革命實踐時,把寒地村名改為“漢地”。

相關

()