東漢末年是指從元年到二十五年(184年-220年)指東漢末年前夕,直至或(東吳於229年稱帝)結束,持續36年(或以東吳建國計,為45年),這段時間內,彼此混戰。東漢末年,由於越加尖銳,地主豪強擁有自己的私人武力,加上政治黑暗,皇權虛弱無力,對地方過度放權,因而造成群雄割據的局面。而這些割據勢力又有著不同的興起過程與發展脈絡,反映出那個時代的多元面向。

基本介紹

- 中文名:東漢末年

- 外文名:the last years of han dynasty

- 時間:公元184年-公元220年

- 開始標誌:

- 結束標誌:

歷史背景,州牧形成,割據情況,四個十年,三國時期,

歷史背景

東漢末年,農業生產出現嚴重的土地兼併現象,直接導致地方豪強勢力的崛起。

由於中央政府政治黑暗,橫行朝野,對地方的控制越加衰弱,造成土地兼併問題日益惡化,而人民飽受此現象的苦果,加上天災與瘟疫的雙重打擊,他們於是紛紛起來造反,發動大規模的叛亂,最著名者是。

時代的動盪不安,也使地方豪強有了崛起的機會,他們一開始靠著自己的財力組織自己的武裝軍隊保衛家園,後來就逐漸演變成擁有私人武力的軍閥,如曹操、劉備等人都是在這樣的背景下嶄露頭角,中央政府由於不修政事,對於這樣的情況,也是無能為力,反而需要他們維持地方穩定。

地方豪強發展到後期,又逐漸分化為與寒門兩個陣營。其中,士族在土地與權勢,占有了優勢,也因此擁有壟斷政府高層的實力,形成了三國時期特殊的士族政治。

州牧形成

除了嚴重的土地兼併問題,是造成地方豪強興起的誘因之外,刺史制度的變動,則是造成群雄割據的主因。

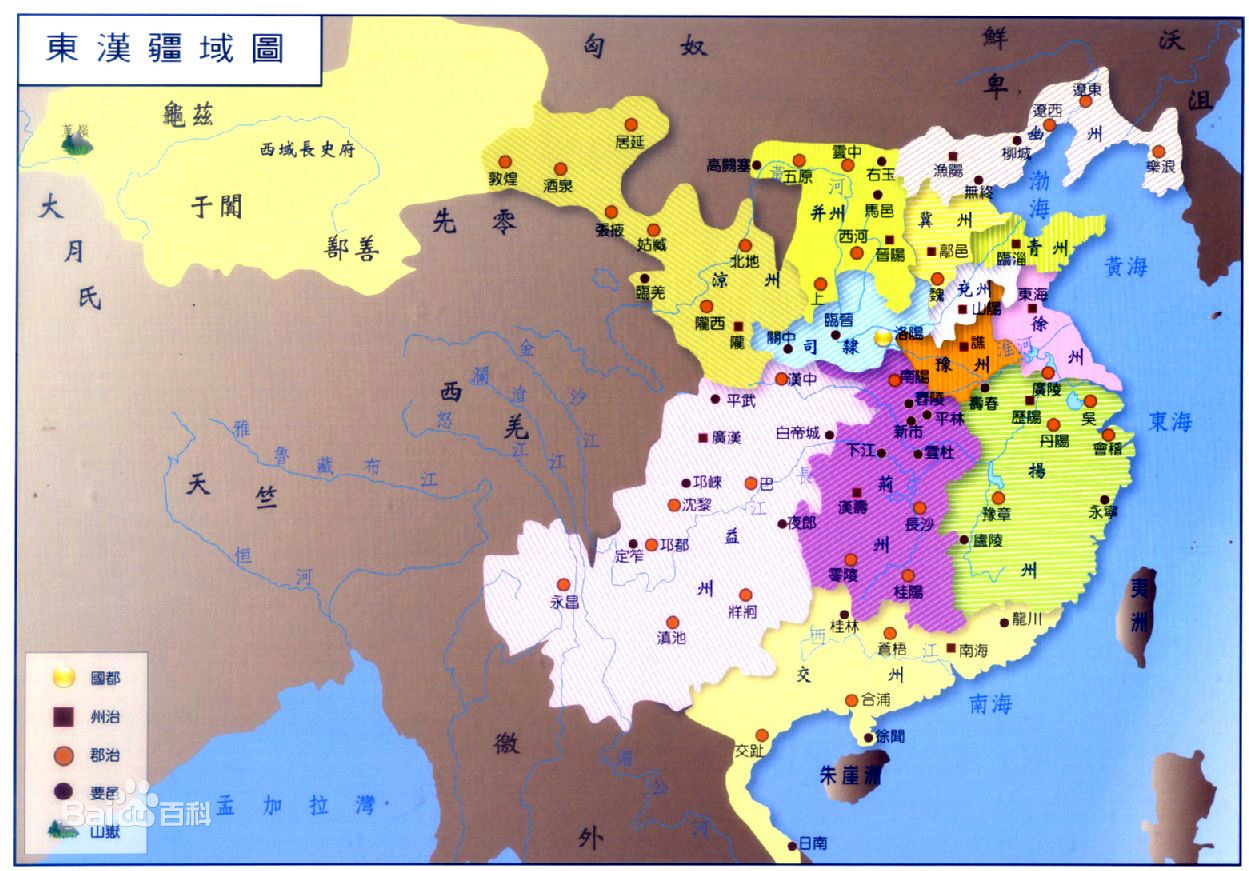

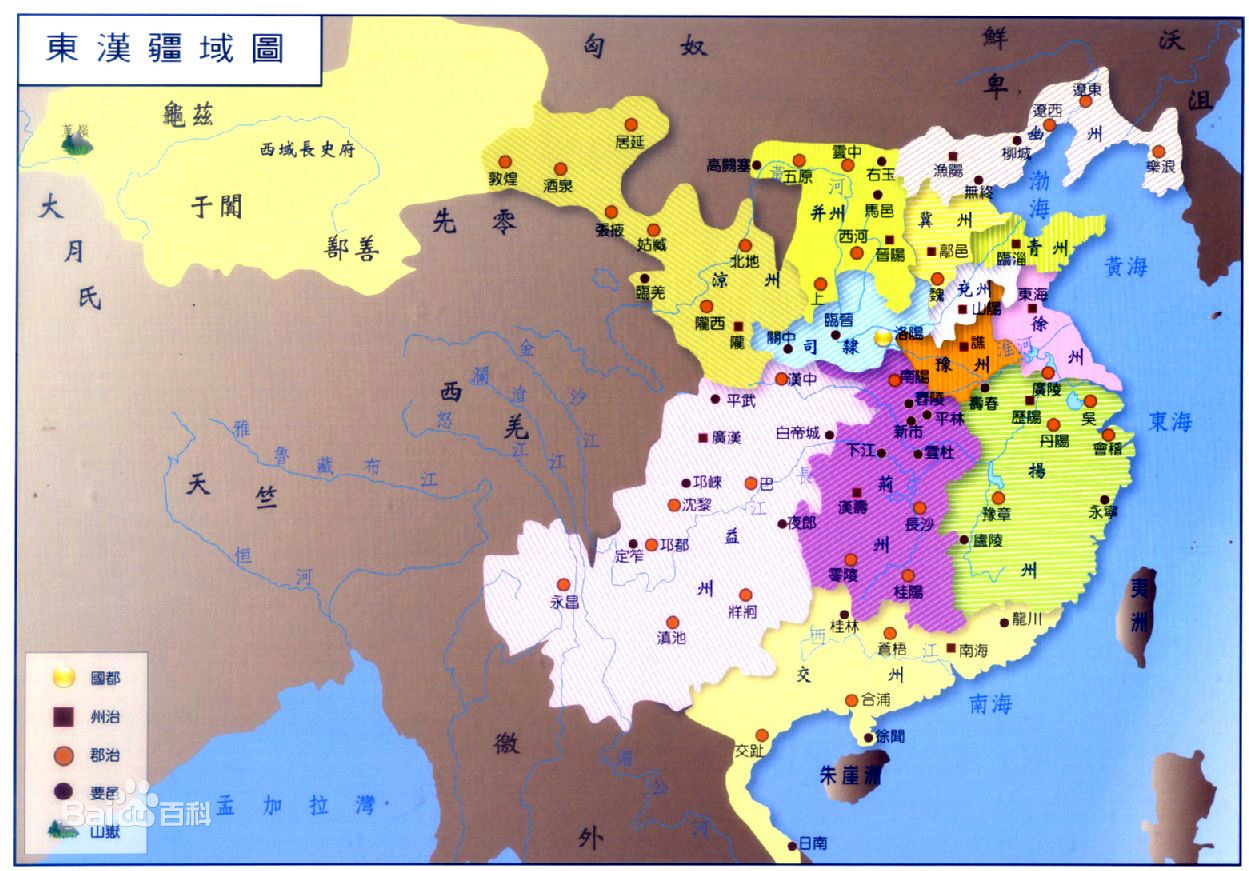

刺史制度源自西漢時期,本意是用等級低的官員監察等級高的官員,以達到制衡的目的(以制衡官員),儘管刺史的權力越來越大,但是始終沒有統領一州的法定權力和信度。不過到了東漢時,他接受劉焉的建議,將各州刺史改稱州牧。於是,刺史成為地方的官員,從原本的中央和郡、縣之間加入州一級,成為中央、州、郡、縣的四級結構。州牧位居郡守之上,掌握一州的軍政大權。 東漢各州、譙為豫州治所

東漢各州、譙為豫州治所

東漢各州、譙為豫州治所

東漢各州、譙為豫州治所這樣的情況持續的結果,使各個州牧紛紛利用天下大亂,名正言順在地方割據勢力,而那些未被改為州牧的刺史和郡守,也趁機擴大權利和武裝力量,還有人在戰亂中自封為州牧和刺史,如此一來,等於宣告東漢政府的實質統治力已經名存實亡。

割據情況

當時東漢共分為十三個州,每個都有豪強割據。各方勢力彼此互相交戰,百姓生活自然苦不堪言。

首先是劉表,他就是典型的受專於刺史改州牧政策的地方統治者。劉表成為荊州牧,掌握荊州的軍政大權。他在亂世之中,先殺孫堅,後抗曹操,成為天下舉足輕重的力量,不過劉表過於保守多疑,寵信奸佞。他死後,其子繼位後,曹操統一北方,開始南征,劉琮便舉眾投降。

接下來是劉焉、父子,劉焉向漢靈帝提出刺史改州牧的建議,而後主動申請赴任益州牧,到了該地後,一方面掃除地方勢力,加強自身的統治;另一方面公然斷絕益州與中央的聯繫,成為益州的一方之霸,他死後,由其子劉璋繼承其位,最後由劉備所降服。

領兵的武將如、等人,也是東漢末年群雄割據來源的一大途徑。他們曾一再擊敗中央政府的軍隊,而聲名大噪,不過後來發生內斗情況,最終被曹操所分化擊敗。

此外,民間出現了很多以宗教形式出現的武裝集團,例如領導的就是其中最有影響力的一支。另外還有一支持續時間最長的民間割據勢力,那就是在漢中地區領導的教眾。涼洲的則自立為河首平漢王。

四個十年

180年—190年

184年,首領及兄弟和率信徒發起民變,史稱,迅速發展到數百萬追隨者,引起全國性的戰亂。漢靈帝派、及等率中央軍壓制,又令地方州郡政府和豪強地主招募軍隊協助。最後的主力雖然很快被擊潰,不過餘部仍然散布各地。隨著各地土匪陸續出現,漢朝的中央軍精疲力竭。

188年漢靈帝採納劉焉的建議,將負責監察各郡的刺史賦予兼有地方軍政權力,以加強對各郡的控管,並且將部分刺史升為,由劉姓宗室或重臣擔任。這一措施使得州正式成為一級行政區,雖有利於鎮壓各地叛亂,但當朝廷發生內亂後,掌握地方權力的州牧及刺史紛紛割據一方,不再受朝廷。例如劉焉割據巴蜀,藉由首領占領漢中,切斷與朝廷的關係。東漢為解決而制定的,在朝廷不斷衰弱下,反而開啟的局面。

189年漢靈帝駕崩,戚宦之爭又起。宦官等意圖殺害外戚大將軍何進,改立太子弟陳留王。漢少帝劉辯順利繼立後,何進又與袁紹等士大夫企圖去除以張讓為首的及其他宦官。何進還令董卓、并州帶兵增援。宦官們先發制人,在董卓軍到達洛陽前殺死何進。而袁紹則以為何進報仇為名率軍入宮,殺死十常侍等宦官二千人。雖然困擾東漢上百年的外戚與宦官之爭就此終結,卻也方便了率軍入都城的董卓順勢奪取大權。

董卓為了奪權,開始剷除反對者,手段殘暴,引起了諸多不滿。他促使呂布殺死掌管都城禁衛的奪得軍隊,袁紹及曹操等原先掌握過兵權的將領紛紛逃離首都洛陽。最後董卓廢黜並殺死了漢少帝,改立為帝,史稱漢獻帝,至此董卓完全掌握了朝廷。

中國東漢末年,領導的一次有組織、有準備的全國性農民起義。因起義軍頭戴黃巾為標幟,史稱黃巾起義。東漢末年,社會危機日益深重,廣大農民與豪強地主及封建國家的矛盾激化。黃巾起義正是在農民鬥爭蓬勃開展的基礎上爆發的。 張角

張角

張角

張角黃巾起義的領袖,冀州巨鹿(今河北西南)人,的首領,自稱“大賢良師”,以傳道和治病為名,在農民中宣揚教義,進行秘密活動。10餘年間,徒眾達10萬 ,遍布青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州,分為36方,大方萬餘人,小方六七千人,每方設一,由他統一指揮 。張角廣泛傳播“蒼天已死,黃天當立,歲在甲子,天下大吉”的讖語。又在各處府署門上用白土塗寫“甲子”字樣,作為發動起義的信號 。(184,甲子年)初 ,張角命於三月五日同時起義。但預定起事前一月,因叛徒告密,張角派人飛告各方提前起義。於是36方“一時俱起”,眾達數十萬人。張角自稱“天公將軍”,弟稱“地公將軍”,稱“人公將軍”。旬日之間,天下回響,京師震動。慌忙調集各地精兵,進剿。各地豪強地主也紛紛起兵,配合官軍鎮壓起義,其中著名的有袁紹、袁術、、曹操、、等。

起義初期,黃巾軍的主力分散在、潁川、南陽等地,他們各自為戰,攻城奪邑,焚燒官府,取得了很大勝利。與此同時,各地還出現了許多獨立的農民武裝。但黃巾軍各自為戰,缺乏戰鬥經驗,以致東漢王朝能集中兵力各個擊破。潁川、、、東郡和南陽的黃巾軍相繼失敗。冀州黃巾軍在病死後,由張梁統率固守。當年十月,率官軍偷襲黃巾軍營 ,張梁陣亡 。3萬多黃巾軍慘遭殺害,5萬多人投河而死,張角被剖棺。張寶也隨即於下曲陽兵敗陣亡,10餘萬黃巾軍被殺害。之後,黃巾餘部和各地的農民武裝,仍然堅持鬥爭。黃巾一度發展到擁眾百萬。後來因作戰失利,被迫接受曹操的收編。曹操平定冀州時,領導的也投降。

和在它影響下的各族人民起義,持續了二十多年。由於起義農民本身的弱點,起義被殘酷鎮壓,但在農民起義的打擊下,腐朽的東漢王朝已名存實亡。

189年

中平六年(公元189年)四月,漢靈帝劉宏在嘉德宮駕崩。少帝繼位。由於劉辯年幼不曉事,暫時由臨朝主政,皇權更加衰微。宦官和外戚為了取得控制皇權的特殊權力,鬥爭日趨激烈。雙方不惜採用一切手段,相互排擠,殊死鬥爭。深知朝廷派系之爭的董卓得知靈帝駕崩的訊息後,心中竊喜,他密切注視朝廷各派動向,隨時準備相應措施。見機行事。不久,在河東伺機而動的董卓便收到大將軍何進的密令。何進是少帝的舅舅,代表外戚勢力。靈帝死後,他與司隸校尉袁紹共同謀計誅殺張讓,遭到的反對。於是,何進便誘董卓以好處,以聖旨名義召他立即進京討伐張讓,並以此來威脅何太后。董卓接到聖旨後,大喜過望,立即召集人馬,連日引軍進京,並按何進的意思,上書少帝,要求“逐君側之惡”,“收讓軍,以清奸穢”。可是,董卓卻萬萬沒有想到,在他還沒來得及趕到洛陽之前,何進就在爭鬥中被張讓等人殺死。這時,虎賁中郎將袁術(?一公元199年)也趁機領兵進入洛陽,聽到何進被殺的訊息後,便放火燒毀了南宮,並追殺張讓等人。張讓和段珪慌忙劫持少帝劉辯和半夜出逃至黃河(今河南省鞏縣西南)。行進中的董卓遠遠望見京城一片火海,知道情況有變,打聽到少帝在,董卓又急忙率兵前往。少帝被蜂擁而至的大軍嚇得驚慌失措,淚流滿面。董卓威風凜凜,大搖大擺地走上前去參見少帝,並且向他詢問事變經過。少帝結結巴巴,語無倫次,倒是站立一旁的陳留王劉協主動上前向董卓講述了整個事變的經過,敘述毫不含糊,條理清楚。當時,劉協只有9歲,比少帝還小整整5歲。董卓大為歡喜,認為劉協要比劉辯強得多,而且又因他是親自撫養的,於是,便有了罷黜劉辯、擁立劉協的最初念頭。董卓把少帝奉迎至皇宮後,挾天子以令諸侯,開始干預整個東漢中央政權。 袁紹

袁紹

袁紹

袁紹190年各州的最高長官

190年,太守詐稱以京師三公之名向各地發,陳述董卓的惡行,聯絡各地、刺史及討伐董卓,共有十一路地方軍加入,,共推袁紹為盟主,史稱“關東軍。董卓為了迴避其鋒芒,於是挾持漢獻帝、強遷居民,遷都到長安,並火燒舊都洛陽。其間,關東聯軍只有、曹操真正出兵與董卓對戰,但因持久力不足而退,而關東軍也隨之解散。此後,群雄紛紛割據一方,互相攻擊。董卓遷都後,自封為太師,繼續掌控朝政。

191年—200年

192年董卓最後被司徒王允和部下呂布等合謀刺殺,其族人亦被屠滅殆盡。不久董卓屬下李傕、等人率兵攻入長安,殺死王允,呂布兵敗逃亡,李傕等人挾持漢獻帝,專政四年。其間涼州與等也率軍逼近長安。李傕派郭汜、及侄子於長平觀擊敗馬騰等人。195年,由於李傕與郭汜等人內部不和,發生內斗,分別挾持與大臣,長安陷入一片戰亂。7月,漢獻帝離開長安,開始東歸洛陽。李傕與郭汜等人又聯合起來,追擊獻帝。而後漢獻帝派人與李傕、郭汜講和才停止追擊。196年獻帝輾轉流亡,回到已成廢墟的舊都洛陽,隨後被曹操迎奉到,以漢獻帝脅迫其他諸侯,史稱“挾天子以令諸侯”。隔年,郭汜被自己的部將殺死。198年,曹操派裴茂率領等關中諸將討伐李傕,李傕被誅殺,至此關中初定。

討伐董卓之戰結束後,各地方軍閥對東漢中央政權已不加理會,轉而發展各自的勢力。原董卓部下因軍中缺糧,途徑荊州南陽掠奪,在攻打穰城時戰死。其軍隊由侄子繼承後,反被荊州牧劉表安置在宛城,聯手抵禦曹操。孫堅在攻打劉表據有的襄陽時戰死,其子投奔袁術後向他借兵,帶領舊部於196年到199年間在四處征戰。最後孫策獨領江東,與劉表對峙,並等待時機北上。197年袁術於稱帝,國號“成”,最後被曹操及劉備攻滅。194年益州牧劉焉病死,其子接任,與漢中的張魯決裂,兩方對峙。、等人則於、雍州一帶各自發展勢力。擊敗後雄踞幽州,最後被袁紹滅亡。東遷的呂布先是奪取曹操的,被擊敗後先附劉備,接著奪其領地徐州,最後被曹操於下邳抓獲處死。繼任病故的陶謙成為徐州牧,但先後因呂布及曹操而失去徐州,不得不依附河北袁紹,後又逃到試圖建立勢力。

此時期各勢力中成績最突出的是袁紹與曹操,袁紹先用計占據的冀州,繼而打敗、、公孫瓚等人,掌握青、冀、幽、並四州,雄霸河北,氣勢強勁。曹操四處征戰,收編黃巾軍餘部男女老少約十萬人,擇其精銳組成了著名的“”,幾經轉折,控制了兗州。曹操奉立東逃的獻帝於許昌後,藉由朝廷來討伐各地群雄;先後破袁術、滅呂布、降張繡、逐劉備。勢力發展成兗、豫、徐三州、部分司隸、雍州等中原地區。由於袁曹雙方的勢力持續壯大,最後發生了決戰。公元200年曹操通過官渡之戰大敗袁紹,又通過幾年時間,消滅了袁紹三個兒子、、的勢力。通過北征以及平定遼東,曹操基本上統一了北方。

黃巾起義結束

194年,黃巾起義宣告投降結束。

挾天子以令諸侯

曹操就比董卓高明多了,他不換皇帝,利用這個現成的皇帝,並把這個皇帝客客氣氣地供奉起來,利用皇帝這張牌來號令天下、號召諸侯,這個就是我們通常所說的“挾天子以令諸侯”。其實這個說法是可以討論的,曹操本人和曹操集團的人從來沒有說過“挾天子以令諸侯”。

在《何去何從》一集中,先生告訴我們,曹操的謀士曾經向他提出了一個建議:“奉天子以令不臣,修耕植以畜軍資”,曹操採納了謀士毛玠的建議,並予以實施。也就是說,曹操的路線和策略是“奉天子以令不臣”,而不是“挾天子以令諸侯”。那么,“挾天子以令諸侯”這一說法又是怎么來的呢?

“挾天子以令諸侯”這個說法是人家說曹操的,比方說就說過這個話,他的說法是“挾天子以令諸侯”,但意思一樣的。也就是說“挾天子以令諸侯”這話是曹操的敵人說他的,敵人的話不怎么靠得住吧!那么“挾天子以令諸侯”有沒有人說過呢?有,誰呢?袁紹的謀士,叫做“挾天子而令諸侯,畜士馬以討不庭”,可是袁紹手下其他的謀士不贊成,說這個皇帝現在是個廢物啊,這么一個廢物你把他接到我們這兒來乾什麼呢?你是朝拜他呢還是不朝拜他呢?你是請示他呢還是不請示他呢?那你肯定要朝拜、要請示,我現在把他弄來以後大事小事我都要跟皇帝請示,皇帝萬一意見和我們不一樣怎么辦呢?我是聽他的呢還是不聽他的呢?我聽他的顯得我們沒分量,我不聽他的我不又是違法嗎?算了算了。袁紹怎么想呢?袁紹一想,這現任皇帝那是董卓扶起來的,而且董卓要廢立皇帝的時候我袁紹是不乾的,我現在又去尊奉他,我不是自己打自己耳光嗎?當然我現在又不可能把我主張的那個皇帝再扶起來,那個已經被董卓謀殺了,拉倒吧。那么這個事情袁紹一猶豫,曹操就搶先了一步。曹操

公元196年,被董卓劫持到的漢獻帝在董卓死後,歷盡千辛萬苦,又回到了當時的首都洛陽。這時的洛陽已經是一片廢墟,破敗不堪,在洛陽,皇帝和百官的飲食起居甚至形同乞丐。曹操在得知這一訊息後,果斷地採納謀士毛玠“奉天子以令不臣”的建議,想方設法把皇帝從洛陽接到了自己的根據地。

201年—210年

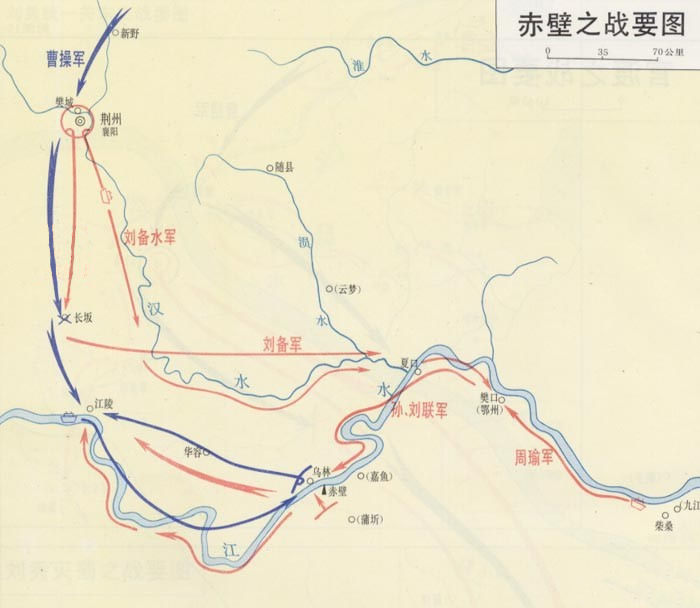

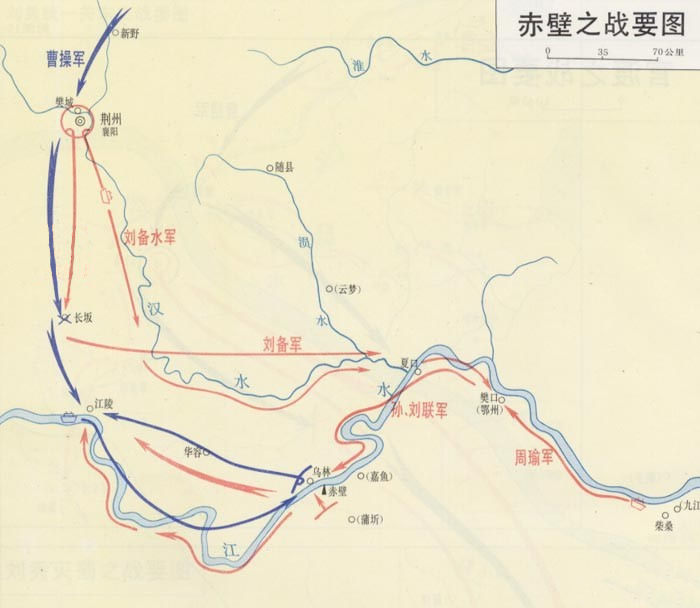

208年,曹操統一北方後,乘劉表病死之機率大軍南下,其子向曹操投降,劉備離開新野,南下,途中被曹軍追上擊敗,逃至。此時到備處探聽情況,劉備也派諸葛亮出使江東,雙方結盟,共抗曹軍。孫、劉聯軍以少勝多,大敗曹軍於赤壁,曹軍退回北方後,平定馬超、韓遂西北聯軍,統一北方。促使形成局面。孫權、劉備雙方也開始各自爭奪荊州。劉備成功逼降荊南四郡;而孫權部將也向荊州南郡發兵成功將西北一帶收為領地。

赤壁之戰

漢建安十三年(公元208年),孫權、劉備聯軍在長江赤壁(今湖北西北的赤壁山,一說在今湖北西赤磯山)一帶,大敗曹操軍隊的一次決戰。曹操敗袁紹、破烏桓,基本統一北方後,於建安十三年七月,自宛(今河南南陽)揮師南下,欲先滅劉表,再順長江東進,擊敗孫權,以統一天下。九月,曹軍進占新野(今屬河南南陽),時劉表已死,其子不戰而降。依附劉表屯兵(今屬湖北)的劉備倉促率軍民南撤。曹操收編劉表部眾,號稱八十萬大軍向長江推進。劉備在長坂坡(今湖北當陽境)被曹軍大敗後,於退軍途中派諸葛亮赴(今江西西南)會見孫權,說服孫權結盟抗曹。 赤壁之戰

赤壁之戰

赤壁之戰

赤壁之戰孫權命為主將,為副,率三萬精銳水軍,聯合屯駐(今湖北鄂州境)的劉備軍,共約五萬人溯長江西進,迎擊曹軍。十一月,孫劉聯軍與曹軍對峙於赤壁。曹操將戰船首尾相連,結為一體,以利演練水軍,伺機攻戰。周瑜採納部將所獻火攻計,並令其致書曹操詐降,曹操中計。黃蓋擇時率蒙沖乘風駛入曹軍水寨縱火。曹軍船陣被燒,火勢延及岸上營寨,孫劉聯軍乘勢出擊,曹軍死傷過半,遂率部北退,留曹仁固守江陵。聯軍乘勝擴張戰果,孫劉兩軍分占荊州要地。

赤壁決戰,曹操在有利形勢下,輕敵自負,指揮失誤,終致戰敗。孫權、劉備在強敵進逼關頭,結盟抗戰,揚水戰之長,巧用火攻,終以弱勝強。此戰為日後魏、蜀、吳奠定了基礎。

211年—220年

211年,劉備率部進入益州,逐步占據了原來的地盤。219年,劉備從曹軍手中奪得漢中,也向曹軍發起進攻,但是孫權遣呂蒙襲殺關羽,占領荊州大部,隔三峽與漢軍相持。

關羽敗走麥城

東漢(公元219年),蜀將關羽失守荊州,退守麥城,在此演出了一場千古悲劇。麥城因此聞名中外。麥城現留有殘垣斷壁。南北長600米,寬100米,高30米,似一座小山,橫臥在沮水河畔。

公元218年10月,南陽百姓因不堪剝削暴動,宛守將侯音乘機叛亂,致函求助;關羽反應遲鈍,侯音為所擒殺。

曹操聽取司馬懿、蔣濟等人意見,與孫權結盟,同時命徐晃率軍救曹仁,並命名將張遼火速援曹仁。孫權故意派代呂蒙,大意,遂抽走荊州部分守軍;閏十月,孫權令呂蒙為大督,率軍襲取,後繼,另派督水軍進入沔水(),防關羽順流而下。呂蒙至尋陽(今湖北西南),將戰艦偽裝成商船,兵士扮為商人,晝夜兼程。 關羽

關羽

關羽

關羽至公安,迫蜀守將歸降,繼用傅士仁勸降了江陵守將糜芳,並厚待將士眷屬,釋放關羽俘獲的魏軍將士,撫慰百姓。同時,令陸遜進至夷陵(今境),西防劉備。徐晃到前線後,與曹仁取得聯繫,曹仁軍士氣大增;為離間孫劉,從中漁利,乃令部將將孫權來信射入關羽營中,關羽見後,猶豫不決,軍心動搖,徐晃乘機大舉進攻關羽據點,大破關羽,並乘機打通樊城路線。是時,洪水退,曹仁引軍配合徐晃攻擊關羽,從水路短關羽糧道,關羽節節敗退。關羽知荊州已失,急忙退軍,士兵得知家屬獲厚遇,士氣劇降;後關羽敗亡麥城。

,關羽進攻樊城,曾水淹于禁七軍,軍威大振,曹操曾議遷都以避其鋒芒。建安二十四年(219)十月,大將呂蒙乘與樊城守將曹仁對峙之時偷襲荊州,攻占了關羽的大本營江陵。關羽兩面受敵,急忙從樊城撤兵西還,駐紮在麥城。呂蒙採取分化瓦解的策略,使關羽的將士無心戀戰,逐漸離散。關羽孤立無援,堅守麥城。孫權派人誘降關羽,關羽偽稱投降,在城頭立幡旗,假做軍士,自己卻逃走,只有十多騎跟隨。孫權派、潘璋斷了關羽各路,在臨沮捉獲關羽和其子關平,隨即將其處死。

曹操病逝,曹丕登基

三國時期

建安十二年(207年),諸葛亮27歲時,劉備“三顧茅廬”於湖北襄陽。

赤壁之戰,孫權、劉備聯軍於漢獻帝建安十三年(208)在長江赤壁(今湖北西北,一說今東北)一帶大敗曹操軍隊,奠定三國鼎立基礎的著名決戰。

220年,曹丕逼漢獻帝劉協退位,自立為帝,隨後,221年,劉備稱帝,229年,孫權稱帝。,東漢結束,拉開了嶄新的局面。