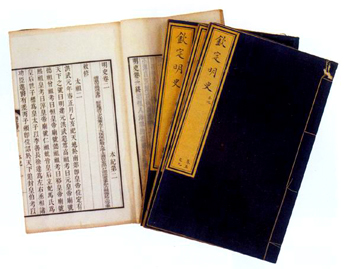

《明史》是中的最後一部,共三百三十二卷,包括二十四卷,志七十五卷,列傳二百二十卷,表十三卷。它是一部,記載了自洪武元年(公元1368年)至明思宗朱由檢崇禎十七年(公元1644年)二百多年的歷史。

清朝二年(公元1645年)設立明史館,纂修明史,因國家初創,諸事叢雜,未能全面開展。四年(公元1665年),重開明史館,因纂修《清世祖實錄》而停止。康熙十八年(公元1679年),以徐元文為監修,開始纂修明史。於四年(公元1739年)張廷玉最後定稿,進呈刊刻。從第一次開館至最後定稿刊刻,前後經過九十多年,是歷時最長的一部。

在二十四史中,《明史》以編纂得體、材料翔實、敘事穩妥、行文簡潔為史家所稱道,是一部水平較高的史書。這反映出編者對史料的考訂、史料的運用、對史事的貫通、對語言的駕馭能力都達到較高的水平。

其卷數在二十四史中僅次於《》,其修纂時間之久、用力之勤、記述之完善則是大大超過了以前諸史。《明史》雖有一些曲筆隱諱之處,但仍得到後世史家廣泛的好評。趙翼在《》卷31中說:“近代諸史自歐陽公《》外,《》簡略,《》繁蕪,《元史》草率,惟《》行文雅潔,敘事簡括,稍為可觀,然未有如《明史》之完善者。”

基本介紹

- 書名:明史

- isbn:9787101003277

- 類別:斷代史

- 頁數:8642

- 定價:cny 480.00

- 出版社:中華書局

- 出版時間:1974-4-1

- 裝幀:平裝

- 編纂時間:前期

- 屬性:

- 署名:

- 實際編纂:等

編修背景,編修過程,第一階段,第二階段,第三階段,全書目錄,明史特點,本紀,志,列傳,表,歷史評價,總評,歷代評價,失誤之處,

編修背景

後,二年(1645年)四月癸亥(十一日),御史奏請纂修《明史》(註:趙繼鼎奏請纂修《明史》的記載,見於《清世祖實錄》卷15,何冠彪《順治朝〈明史〉編纂考》一文首揭此事。但清廷何時決議纂修,尚無確切史料證實。

清代官書中亦不見有關纂修《明史》的,《清世祖》中僅見幾位總裁於二年(1645年)五月癸未的上奏,其中言,“臣等欽奉聖諭,總裁《明史》”,並提出副總裁及纂修人員名單。這種“欽奉聖諭”,很可能僅是早朝時的口頭指示而已。以往論著稱順治二年五月“詔修《明史》”,表述確實有所不當,準確言之為:順治二年五月,清廷組成《明史》的纂修人員。)得到了清朝廷的認可。其後,大學士、、、、為總裁,操辦此事。是年五月,由總裁提名副總裁和纂修官,並設收掌官七員,滿字謄錄十員,漢字謄錄三十六員, 揭開了清朝官方纂修《明史》的序幕。 明史

明史

明史

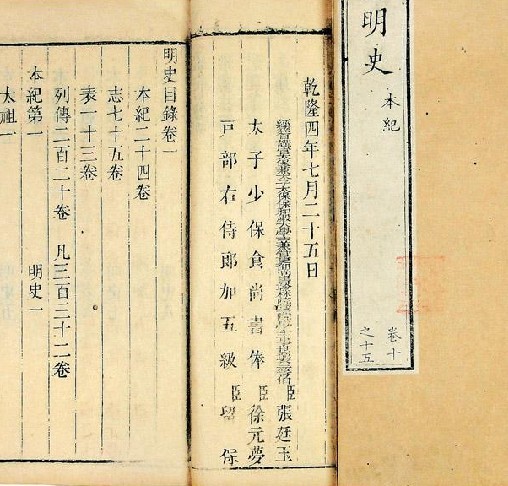

明史四年(1665年),重開明史館,因纂修《清世祖實錄》而停止。康熙十八年(1679年),以為監修,開始纂修明史。於乾隆四年(1739年)最後定稿,進呈刊刻。《明史》是我國歷史上官修史書中纂修時間最長的一部。如果從清順治二年(1645年)開設明史館起,到乾隆四年(1739年)正式由史官向皇帝進呈,前後歷時九十四年。假如從康熙十八年(1679年)正式組織班子編寫起至呈稿止,為時也有整整六十年之久。

編修過程

第一階段

主要是當時政治上不穩定的原因。《明史》的正式開館修纂始於清二年五月初二(1645年5月26日)。據清朝順治實錄記載,當日以修《明史》總裁官內三院大學士、洪承疇、、、、等奏請,正式設定副總裁官,以學士、侍讀學士詹霸等十一人充任,並且選定、、。明史封面

此時正值清兵入關之初,清朝立足未穩便急於詔修《明史》,其目的是顯而易見的。一是以此宣告明朝已亡,而當時南京的弘光朝廷正與清朝南北對抗,修《明史》便是不再承認弘光的南明政權存在。二是以此籠絡明朝遺臣,通過纂修《明史》,使那些降清的明朝漢族官員有一種情感上的寄託。

從當時的形勢來看,開館修史的條件是根本不具備的。雖然到五月十五日(6月8 日)清軍攻入南京,南明弘光朝廷滅亡,五月二十八日(6月21日)清廷宣布“平定江南捷音”,但是實際上清軍在江南遭到了軍民的堅決抵抗,尤其是清廷公布“剃髮令”後,更激起江南百姓的抵制。其中著名的戰鬥有領導的,固守孤城達兩月之久。

南明弘光政權覆滅後,明臣、鄭芝龍等奉唐王朱聿鍵於福州建立了;與此同時,、張煌言等奉魯王朱以海於紹興監國();農民起義軍餘部也與明總督結合抗清。到順治三年(1646年),明臣等奉在廣州建立了,、瞿式耜等又擁立桂王建立了永曆政權。順治六年(1649年),農民軍餘部在、率領下,與南明永曆政權結合,成為抗清主力之一。 體仁閣

體仁閣

體仁閣

體仁閣在清軍占據的北方各地,與南方抗清形勢呼應,山東、山西、陝西、甘肅義師紛起,一些降清明朝將領也先後舉旗抗清,在全國範圍內,幾次掀起抗清高潮。例如順治九年(1652年)率軍收復、、桂林的戰役,迫使清自殺。十年至十一年,明魯王部下張名振、張煌言等率舟師攻入,直抵南京近郊;鄭成功亦率水軍攻克。這樣的抗清鬥爭,直到清初年,南明永曆帝被所殺,鄭成功、先後去世,始告一段落。而與此同時,一些急於做官出仕的漢人知識分子如、等人則急不可耐地參加了清廷所組織的科舉考試,率先應試取中,從此大開了漢人高級知識分子參幕清廷的先例。

在這樣戰火紛飛、政局未定的情況之下,要集中大量人力物力開館修史,是根本不可能的。

清康熙八年(1669年),拘禁權臣,開始親政。然而此時政局又有新的變化。康熙十二年(1673年),由於平南王尚可喜、平西王和靖南王撤藩而引發了“三藩之亂”,從此,又開始了長達八年之久的戰亂。直到康熙二十年(1681年)十月,吳三桂之孫自殺。“三藩之亂”期間,清廷集中全力平叛,仍然無暇顧及《明史》的修纂,因此,當時朝廷在順治二年(1645年)所下修纂《明史》的詔令,實際只是一紙空文,它的政策作用遠遠超出了它修史的作用。

《明史》修纂第一階段無績可言的另一方面原因,是史料的缺乏和人力的不足。當時不僅沒有力量整理明朝的和檔案,而且在徵求圖書時,獻書者也極少,就連最基本的史料明代歷朝也不完整,朝實錄缺少七年以後部分,崇禎朝因亡國而無實錄。如此種種,也限制了《明史》修纂工作的進展。

第二階段

直到“三藩之亂”基本平定之後,清廷才有力量集中人力物力正式動手修纂《明史》,其間已歷時三十五年之久。真正動手修史,是康熙十八年以後的事。康熙十七年(1678年),次年三月,試博學鴻儒一百四十三人於,取一等二十人,二等三十二人,命纂修《明史》,從這時候起,正式動手修纂《明史》的第二階段即告開始。

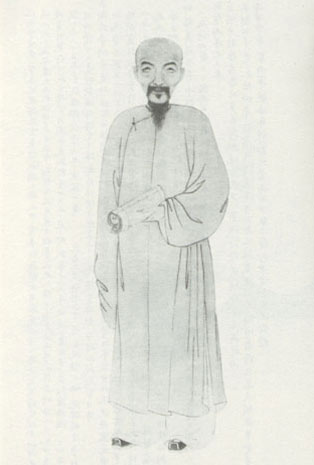

康熙年間修《明史》者,可謂人才濟濟。有當時的著名文學家、和等人。但出力最多的是清初著名史家。這裡,應當提一提我國史學史的一段。原來,明清之際,有一些明朝遺臣和反清志士十分重視明史的研究。傑出思想家曾編《》四百多卷,並著有《》二百四十卷;也輯存有關明朝史料一兩千卷。清朝統治者入關後,為籠絡明朝遺臣、社會名流,曾有意開。雖然有睢州人等漢人積極參與,但黃、顧等人仍然秉持文人的骨氣堅持不肯與清廷合作,但為著保存明朝真實史跡的目的,仍派出了得力助手參與明史的編纂。黃宗羲的得意弟子萬斯同,便是當時被委派參加《明史》的編撰人之一,萬斯同是一位出色的史學家。黃宗羲的兒子、顧炎武的外甥,也都參與其事。這樣,就相應地保證了《明史》的質量。 萬斯同

萬斯同

萬斯同

萬斯同清初著名學者錢大昕曾評論他:“專意古學,博通諸史”,熟於明朝,對自洪武至天啟的“實錄”,皆“能暗誦”,了如指掌。他先後編寫和審定兩種《明史稿》。各有三百和四百多卷。因此,可以說,《明史》的初稿,在萬斯同時代已基本上完成了。萬斯同死後,先後三次任《明史》總編的,把萬氏的《明史稿》進行了改編,於康熙末年和初年兩次向皇帝進呈。這便是王氏《明史稿》本。王氏此舉曾引起當時和後來文壇的非議和責難,史學家們一致認為實際上是掠奪了數十年來以萬斯同等人為主力的幾十個學者的勞動成果,屬於剽竊行為。

第三階段

到雍正元年(1723年)正因為康熙十八年(1679年)博學鴻儒科及其修纂《明史》只是康熙皇帝的一種政治手段,所以其結果也必然會時重時輕,遷延時日,前後用了將近五十年時間,直到康熙皇帝病逝,雍正元年(1723年)仍然未能完成這部的前朝史。但是,這時的情況與順治二年(1645年)下詔初修時已經大不相同。除了政局穩定,經濟也逐漸恢復,到康熙後期更出現了繁榮盛世,這些都為《明史》的修纂工作提供了良好條件,無論從人力物力還是資料的徵集方面,都是前所未有的。因此,這近五十年時間,雖然未能完成《明史》的修纂,但卻是《明史》成書的關鍵階段。我們今天所見《明史》之雛形便是在此時形成的。到雍正元年(1723年)為止,先後完成了四部《明史》的。一種是審定的三百十三卷本,另一種是他審定的四百十六卷本,這兩種稿本都被稱作萬氏《明史稿》。此外還有於康熙五十三年(1714年)進呈的《明史(列傳部分)》二百零五卷本,這實際上是在萬氏《》基礎上刪削而成的。到雍正元年(1723年)六月,王鴻緒又一次進呈《》,包括紀、志、表、傳,總計三百十卷,這便是王氏《明史稿》,即後來刊刻的所謂《橫雲山人明史稿》。至乾隆四年(1739年),清政府又第三次組織人手修改明史稿,這才形成定稿的《明史》。因為這次修書總裁為,因此現在通行的《明史》題為張廷玉等撰,張廷玉也是唯一在在清朝中配享太廟的漢人。張廷玉

經過三次改稿,費時幾十年。《明史》的確有不少長處。首先,它嚴謹,敘事清晰,文字簡明,編排得當。史評家趙翼在《》中,曾將遼宋、金、元諸史和《明史》作了比較,認為“未有如《明史》之完善者”。其次,《明史》的史料較為豐富。當時可資的第一手史料很多,除一套完整的明朝各帝“”而外,尚有、、和大量私家。修史時《上總裁第二書》中說,僅各地的方誌藏於者,即達三千餘冊之多。此外,如明人著述的《錦衣志》、《中官考》等,都對明朝特務統治和宦官之弊有系統地作了介紹。這些,都使明史的修撰者們較之各朝修官史者,有得天獨厚的有利條件。第三,《明史》有些地方持論公允,也能秉直書寫。如的功罪問題的記載,都很有參考價值。第四,《明史》在體例上有新的創造,在中專列了“”、“”和“”三目。宦官專政為明朝一代歷史的重大問題,《閹黨傳》記載了、、等宦官黨羽的罪行。 紀曉嵐

紀曉嵐

紀曉嵐

紀曉嵐《明史》的作者們對、等義軍頭領立傳時稱為“流賊”,完全是當時社會執政者的視角記載,也為統治者總結了經驗:“至於亡明,剿撫之失,足為炯鑒。”但客觀上為後人保存了的某些可靠史料。《土司傳》專寫西南少數民族的情況,分、四川、雲南、貴州、廣西五個土司傳。這些傳,保存了大量這一帶少數民族的重要資料。今日國內少數民族的歷史,大半可以追溯到明朝初年。此外,《明史》其它部分篇章,也為後人保存了不少可貴的史料,如《》中對明代特務機構的敘述等,都有助於後人對這段歷史的考察研究。

全書目錄

目錄四卷,《明史》共三百三十六卷

卷一 本紀第一 | 卷二 本紀第二 | |

卷三 本紀第三 | 卷四 本紀第四 | |

卷五 本紀第五 | 卷六 本紀第六 | |

卷七 本紀第七 | 卷八 本紀第八 | |

卷九 本紀第九 | 卷十 本紀第十 | |

卷十一 本紀第十一 | 卷十二 本紀第十二 | |

卷十三 本紀第十三 | 卷十四 本紀第十四 | |

卷十五 本紀第十五 | 卷十六 本紀第十六 | |

卷十七 本紀第十七 | 卷十八 本紀第十八 | |

卷十九 本紀第十九 | 卷二十 本紀第二十 | |

卷二十一 本紀第二十一 | 卷二十二 本紀第二十二 | |

卷二十三 本紀第二十三 | 卷二十四 本紀第二十四 | |

卷二十五 志第一 | 卷二十六 志第二 | |

卷二十七 志第三 | 卷二十八 志第四 | |

卷二十九 志第五 | 卷三十 志第六 | |

卷三十一 志第七 | 卷三十二 志第八 | |

卷三十三 志第九 | 卷三十四 志第十 | |

卷三十五 志第十一 | 卷三十六 志第十二 | |

卷三十七 志第十三 | 卷三十八 志第十四 | |

卷三十九 志第十五 | 卷四十 志第十六 | |

卷四十一 志第十七 | 卷四十二 志第十八 | |

卷四十三 志第十九 | 卷四十四 志第二十 | |

卷四十五 志第二十一 | 卷四十六 志第二十二 | |

卷四十七 志第二十三 | 卷四十八 志第二十四 | |

卷四十九 志第二十五 | 卷五十 志第二十六 | |

卷五十一 志第二十七 | 卷五十二 志第二十八 | |

卷五十三 志第二十九 | 卷五十四 志第三十 | |

卷五十五 志第三十一 | 卷五十六 志第三十二 | |

卷五十七 志第三十三 | 卷五十八 志第三十四 | |

卷五十九 志第三十五 | 卷六十 志第三十六 | |

卷六十一 志第三十七 | 卷六十二 志第三十八 | |

卷六十三 志第三十九 | 卷六十四 志第四十 | |

卷六十五 志第四十一 | 卷六十六 志第四十二 | |

卷六十七 志第四十三 | 卷六十八 志第四十四 | |

卷六十九 志第四十五 | 卷七十 志第四十六 | |

卷七十一 志第四十七 | 卷七十二 志第四十八 | |

卷七十三 志第四十九 | 卷七十四 志第五十 | |

卷七十五 志第五十一 | 卷七十六 志第五十二 | |

卷七十七 志第五十三 | 卷七十八 志第五十四 | |

卷七十九 志第五十五 | 卷八十 志第五十六 | |

卷八十一 志第五十七 | 卷八十二 志第五十八 | |

卷八十三 志第五十九 | 卷八十四 志第六十 | |

卷八十五 志第六十一 | 卷八十六 志第六十二 | |

卷八十七 志第六十三 | 卷八十八 志第六十四 | |

卷八十九 志第六十五 | 卷九十 志第六十六 | |

卷九十一 志第六十七 | 卷九十二 志第六十八 | |

卷九十三 志第六十九 | 卷九十四 志第七十 | |

卷九十五 志第七十一 | 卷九十六 志第七十二 | |

卷九十七 志第七十三 | 卷九十八 志第七十四 | |

卷九十九 志第七十五 | 卷一百 表第一 | |

卷一百一 表第二 | 卷一百二 表第三 | |

卷一百三 表第四 | 卷一百四 表第五 | |

卷一百五 表第六 | 卷一百六 表第七 | |

卷一百七 表第八 | 卷一百八 表第九 | |

卷一百九 表第十 | 卷一百十 表第十一 | |

卷一百十一 表第十二 | 卷一百十二 表第十三 | |

卷一百十三 列傳第一 | 卷一百十四 列傳第二 | |

卷一百十五 列傳第三 | 卷一百十六 列傳第四 | |

卷一百十七 列傳第五 | 卷一百十八 列傳第六 | |

卷一百十九 列傳第七 | 卷一百二十 列傳第八 | |

卷一百二十一 列傳第九 | 卷一百二十二 列傳第十 | |

卷一百二十三 列傳第十一 | 卷一百二十四 列傳第十二 | |

卷一百二十五 列傳第十三 | 卷一百二十六 列傳第十四 | |

卷一百二十七 列傳第十五 | 卷一百二十八 列傳第十六 | |

卷一百二十九 列傳第十七 | 卷一百三十 列傳第十八 | |

卷一百三十一 列傳第十九 | 卷一百三十二 列傳第二十 | |

卷一百三十三 列傳第二十一 | 卷一百三十四 列傳第二十二 | |

卷一百三十五 列傳第二十三 | 卷一百三十六 列傳第二十四 | |

卷一百三十七 列傳第二十五 | 卷一百三十八 列傳第二十六 | |

卷一百三十九 列傳第二十七 | 卷一百四十 列傳第二十八 | |

卷一百四十一 列傳第二十九 | 卷一百四十二 列傳第三十 | |

卷一百四十三 列傳第三十一 | 卷一百四十四 列傳第三十二 | |

卷一百四十五 列傳第三十三 | 卷一百四十六 列傳第三十四 | |

卷一百四十七 列傳第三十五 | 卷一百四十八 列傳第三十六 | |

卷一百四十九 列傳第三十七 | 卷一百五十 列傳第三十八 | |

卷一百五十一 列傳第三十九 | 卷一百五十二 列傳第四十 | |

卷一百五十三 列傳第四十一 | 卷一百五十四 列傳第四十二 | |

卷一百五十五 列傳第四十三 | 卷一百五十六 列傳第四十四 | |

卷一百五十七 列傳第四十五 | 卷一百五十八 列傳第四十六 | |

卷一百五十九 列傳第四十七 | 卷一百六十 列傳第四十八 | |

卷一百六十一 列傳第四十九 | 卷一百六十二 列傳第五十 | |

卷一百六十三 列傳第五十一 | 卷一百六十四 列傳第五十二 | |

卷一百六十五 列傳第五十三 | 卷一百六十六 列傳第五十四 | |

卷一百六十七 列傳第五十五 | 卷一百六十八 列傳第五十六 | |

卷一百六十九 列傳第五十七 | 卷一百七十 列傳第五十八 | |

卷一百七十一 列傳第五十九 | 卷一百七十二 列傳第六十 | |

卷一百七十三 列傳第六十一 | 卷一百七十四 列傳第六十二 | |

卷一百七十五 列傳第六十三 | 卷一百七十六 列傳第六十四 | |

卷一百七十七 列傳第六十五 | 卷一百七十八 列傳第六十六 | |

卷一百七十九 列傳第六十七 | 卷一百八十 列傳第六十八 | |

卷一百八十一 列傳第六十九 | 卷一百八十二 列傳第七十 | |

卷一百八十三 列傳第七十一 | 卷一百八十四 列傳第七十二 | |

卷一百八十五 列傳第七十三 | 卷一百八十六 列傳第七十四 | |

卷一百八十七 列傳第七十五 | 卷一百八十八 列傳第七十六 | |

卷一百八十九 列傳第七十七 | 卷一百九十 列傳第七十八 | |

卷一百九十一 列傳第七十九 | 卷一百九十二 列傳第八十 | |

卷一百九十三 列傳第八十一 | 卷一百九十四 列傳第八十二 | |

卷一百九十五 列傳第八十三 | 卷一百九十六 列傳第八十四 | |

卷一百九十七 列傳第八十五 | 卷一百九十八 列傳第八十六 | |

卷一百九十九 列傳第八十七 | 卷二百 列傳第八十八 | |

卷二百一 列傳第八十九 | 卷二百二 列傳第九十 | |

卷二百三 列傳第九十一 | 卷二百四 列傳第九十二 | |

卷二百五 列傳第九十三 | 卷二百六 列傳第九十四 | |

卷二百七 列傳第九十五 | 卷二百八 列傳第九十六 | |

卷二百九 列傳第九十七 | 卷二百十 列傳第九十八 | |

卷二百十一 列傳第九十九 | 卷二百十二 列傳第一百 | |

卷二百十三 列傳第一百一 | 卷二百十四 列傳第一百二 | |

卷二百十五 列傳第一百三 | 卷二百十六 列傳第一百四 | |

卷二百十七 列傳第一百五 | 卷二百十八 列傳第一百六 | |

卷二百十九 列傳第一百七 | 卷二百二十 列傳第一百八 | |

卷二百二十一 列傳第一百九 | 卷二百二十二 列傳第一百十 | |

卷二百二十三 列傳第一百十一 | 卷二百二十四 列傳第一百十二 | |

卷二百二十五 列傳第一百十三 | 卷二百二十六 列傳第一百十四 | |

卷二百二十七 列傳第一百十五 | 卷二百二十八 列傳第一百十六 | |

卷二百二十九 列傳第一百十七 | 卷二百三十 列傳第一百十八 | |

卷二百三十一 列傳第一百十九 | 卷二百三十二 列傳第一百二十 | |

卷二百三十三 列傳第一百二十一 | 卷二百三十四 列傳第一百二十二 | |

卷二百三十五 列傳第一百二十三 | 卷二百三十六 列傳第一百二十四 | |

卷二百三十七 列傳第一百二十五 | 卷二百三十八 列傳一百二十六 | |

卷二百三十九 列傳第一百二十七 | 卷二百四十 列傳第一百二十八 | |

卷二百四十一 列傳第一百二十九 | 卷二百四十二 列傳第一百三十 | |

卷二百四十三 列傳第一百三十一 | 卷二百四十四 列傳第一百三十二 | |

卷二百四十五 列傳第一百三十三 | 卷二百四十六 列傳第一百三十四 | |

卷二百四十七 列傳第一百三十五 | 卷二百四十八 列傳第一百三十六 | |

卷二百四十九 列傳第一百三十七 | 卷二百五十 列傳第一百三十八 | |

卷二百五十一 列傳第一百三十九 | 卷二百五十二 列傳第一百四十 | |

卷二百五十三 列傳第一百四十一 | 卷二百五十四 列傳第一百四十二 | |

卷二百五十五 列傳第一百四十三 | 卷二百五十六 列傳第一百四十四 | |

卷二百五十七 列傳第一百四十五 | 卷二百五十八 列傳第一百四十六 | |

卷二百五十九 列傳第一百四十七 | 卷二百六十 列傳第一百四十八 | |

卷二百六十一 列傳一百四十九 | 卷二百六十二 列傳第一百五十 | |

卷二百六十三 列傳第一百五十一 | 卷二百六十四 列傳第一百五十二 | |

卷二百六十五 列傳第一百五十三 | 卷二百六十六 列傳第一百五十四 | |

卷二百六十七 列傳第一百五十五 | 卷二百六十八 列傳第一百五十六 | |

卷二百六十九 列傳第一百五十七 | 卷二百七十 列傳第一百五十八 | |

卷二百七十一 列傳第一百五十九 | 卷二百七十二 列傳第一百六十 | |

卷二百七十三 列傳第一百六十一 | 卷二百七十四 列傳第一百六十二 | |

卷二百七十五 列傳第一百六十三 | 卷二百七十六 列傳第一百六十四 | |

卷二百七十七 列傳第一百六十五 | 卷二百七十八 列傳第一百六十六 | |

卷二百七十九 列傳第一百六十七 | 卷二百八十 列傳第一百六十八 | |

卷二百八十一 列傳第一百六十九 | 卷二百八十二 列傳第一百七十 | |

卷二百八十三 列傳第一百七十一 | 卷二百八十四 列傳第一百七十二 | |

卷二百八十五 列傳第一百七十三 | 卷二百八十六 列傳第一百七十四 | |

卷二百八十七 列傳第一百七十五 | 卷二百八十八 列傳第一百七十六 | |

卷二百八十九 列傳第一百七十七 | 卷二百九十 列傳第一百七十八 | |

卷二百九十一 列傳第一百七十九 | 卷二百九十二 列傳第一百八十 | |

卷二百九十三 列傳第一百八十一 | 卷二百九十四 列傳第一百八十二 | |

卷二百九十五 列傳第一百八十三 | 卷二百九十六 列傳第一百八十四 | |

卷二百九十七 列傳第一百八十五 | 卷二百九十八 列傳第一百八十六 | |

卷二百九十九 列傳第一百八十七 | 卷三百 列傳第一百八十八 | |

卷三百一 列傳第一百八十九 | 卷三百二 列傳第一百九十 | |

卷三百三 列傳第一百九十一 | 卷三百四 列傳第一百九十二 | |

卷三百五 列傳第一百九十三 | 卷三百六 列傳第一百九十四 | |

卷三百七 列傳第一百九十五 | 卷三百八 列傳第一百九十六 | |

卷三百九 列傳第一百九十七 | 卷三百十 列傳第一百九十八 | |

卷三百十一 列傳第一百九十九 | 卷三百十二 列傳第二百 | |

卷三百十三 列傳第二百一 | 卷三百十四 列傳第二百二 | |

卷三百十五 列傳第二百三 | 卷三百十六 列傳第二百四 | |

卷三百十七 列傳第二百五 | 卷三百十八 列傳第二百六 | |

卷三百十九 列傳第二百七 | 卷三百二十 列傳第二百八 | |

卷三百二十一 列傳第二百九 | 卷三百二十二 列傳第二百十 | |

卷三百二十三 列傳第二百十一 | 卷三百二十四 列傳第二百十二 | |

卷三百二十五 列傳第二百十三 | 卷三百二十六 列傳第二百十四 | |

卷三百二十七 列傳第二百十五 | 卷三百二十八 列傳第二百十六 | |

卷三百二十九 列傳第二百十七 | 卷三百三十 列傳第二百十八 | |

卷三百三十一 列傳第二百十七 | 卷三百三十二 列傳第二百二十 | |

附錄 張廷玉上明史表 | ||

目錄來源:國學導航 | ||

明史特點

本紀

共二十四卷,就卷數而論,《明史》所占不足全書十分之一,若以字數而論,則所占不及全書二十五分之一。由此可知本紀在《明史》中所占比例甚小,這是《明史》編纂體例中的一個特點。本紀在紀傳體史書中,是以形式敘史的部分,《明史》顯然是將本紀作為全史之綱,以簡明扼要的方式,首列於全書之前,使人在讀閱這部史書之時,首先了解到有明一代歷史之概況,而不是使人在讀閱本紀時便事無巨細盡覽盡知。這應該算是《明史》修纂整體設計上的獨到之處。

《明史》本紀的另一個特點,是尊重,不以明代官定史論為據。如年號於奪位後革除,其四年實錄僅以元、二、三及三十五年,附於《明太祖實錄》之後。《明史》中則專立《恭閔帝紀》一卷,甚為得體。再如英宗削號,情形與建文事相似,《明史》中亦處理得當。清代史家錢大昕曾論稱:“其例有創前史所未有者。如《英宗實錄》附景泰七年事,稱郕戾王,而削其廟號,此當時。今分英宗為前後兩紀,而列景帝紀於中,斟酌最為盡善。”(錢大昕:《十駕齋養新錄》卷九)明洪武中懿文太子,因早逝而未及繼位,建文元年(1399)追尊為孝康皇帝,廟號興宗。成祖奪位後,廢其,復稱。是雖曾有帝號,而未,故不入本紀,而入列傳,但其曾有帝號,亦為史實,又與諸傳不同,特於后妃傳後,諸王傳前立傳。與之同列者,又有之父,興獻王。嘉靖中興大禮議,特尊其父為睿宗興獻皇帝,也屬僅有帝號而已。《明史》本紀不列興宗、睿宗,正與其以本紀為敘述有明一代歷史之大綱有關。光宗即位於萬曆四十八年(1620)八月初一,死於同年九月初一,在位僅一月,未及改元,遂定以是年八月後為泰昌元年。《光宗本紀》於是附於《神宗本紀》之後,未單立一卷,僅以數百字述過,不失為大綱之作。 明史

明史

明史

明史《明史》本紀雖以時間長短為本,分卷記史,然而又不盡拘泥於此。太祖在位三十一年,本紀則占三卷,因其為開國之君。在位二十二年,本紀則占三卷,雖可稱因其奪位登極,事屬特殊,則已有輕重之分。英宗二卷,尚可因前後各有年號為由,憲宗二十二年,亦占二卷,世宗四十五年,神宗四十八年,同樣各占二卷,莊烈帝十七年,亦占二卷。可見諸人修史,頗以史事輕重敘述,此又符合其立綱之體。總的來看,《明史》本紀,分帝而述,編年記事,又不失為一個整體,筆墨雖少,卻完整明了,輕重適宜。《明史》本紀中一大令人遺憾之處是未能給南明諸帝立紀,這是清初政治形勢所決定的。清朝官修史書,不僅不可能給南明諸帝立紀,甚至於列傳中亦不立傳。清初私家修史,妄談及此,則也難免於“”之禍。

志

志之修纂,依照天、地、禮、樂之順序排述,《天文志》出自之手。《天文志》除第一卷敘述傳統天文學與“西洋之說,既不背於古,而有驗於天”者外,還比較系統地介紹了從至其間儀象(即天文儀器)的發展變化。第二卷與第三卷則記有明一代天文現象的變化,除去日食已全部記入本紀之中外,其餘如“月掩犯五緯”,“五緯掩犯”,“五緯合聚”,“五緯掩犯恆星”,以至“星晝見”、“”、“”、“”等,多有記錄,雖然難懂而泛淺,仍有一定參考價值。

除去《》之外,湯斌還執筆了《五行志》和《歷志》的編纂。

《五行志》即、、、、,其體仿《漢書》及前代諸史,記自至崇禎間所謂“”之事。其三卷中,首卷為水,如、恆陰、、、、、、、、、、、、、、水變、,皆屬之水。第二卷為、,仿前史,以恆燠、草異、之孽、、、火異、屬之火;仿前史以、狂人、、、鼠孽、、、青祥屬之。第三卷為、,仿前史以恆暘、、毛蟲之孽、、之妖、屬之金;以、風霾晦冥、、蟲孽、、地震、、雨毛、地生毛、年飢、黃眚屬之土。

《明史·五行志》的編纂是不夠成功的,一是簡單而缺漏太多,如地震水旱等災情;二是多有記述不確之處,甚至記入傳聞,以增其神秘色彩,所以史家多認為其“無大用”。《歷志》共九卷。明代曆法,由於崇禎時改用西洋新法而有所創新。其《曆法沿革》一卷,對《聖壽萬年曆》、《律歷融通》介紹較詳,後徐光啟等督修曆法,重視西洋曆法,也多用文字。這當是《明史·歷志》的一大特點。

《歷志》的第二大特點是除表之外而有圖,簡便易明,與諸史不同。計有圖五,均附於《法》之中。有“割圓弧矢圖”、“側立之圖”、“平視之圖”、“月道距差圖”、“二至出入差圖”。

全志以大統歷為主,計有二、三、四、五、六共五卷,法為輔,計有七、八、九共三卷。《歷志》述事雖詳,因涉於曆法知識,又有古今之別,及明朝所用《》與《》之別,頗為難讀。

《歷志》之後為《地理志》,《地理志》共七卷。

明朝為我國歷史上統一的朝代之一,如《明史·地理志序》所稱:“禹跡所奄,盡入版圖,近古以來,所未有也。”自明太祖統一全國後,京師之外,置,及、分領。成祖即位,又增設、貴州二布政使司,而改北平為北京。仁、宣以後,棄交阯,而漸定為南北二京,十三布政使司,全國一統遂定。英宗五年(1461),等奉敕修成《大明一統志》九十卷,為明朝全國政區之志書。而該書記述失誤頗多。《明史·地理志》則“考其升降之差,沿革之故,具著於篇”而成。

七卷之中,南、北兩京一卷,山東、山西一卷,河南、陝西一卷,四川、江西一卷,湖廣、浙江一卷、福建、廣東、廣西一卷,雲南、貴州一卷。南、北兩京及十三布政使司各有總述,記其沿革,均以《禹貢》諸州為本。總述之後,再以府、州、縣分述。後附、衛、所之設定沿革,內容頗為詳盡可取,然亦間有漏誤之處,後人有作考辨糾誤者。

《》十四卷,所撰。禮、樂為歷朝統治者所重視,禮教為治民之本。禮儀反映了一個時代的政治及社會生活狀況。禮儀同時也被用作封建刑法的補充。明朝是中國封建社會後期的朝代,隨著社會政治經濟和文化的變化,禮制也發生了較明顯的變化,尤其是、嘉靖以後,復有“”之勢,而所謂“禮崩樂壞”則正是社會變革之時。《明史·禮志》也就必然要反映出這方面內容。

《禮志》所述,首為,即祭祀之典,包括祀天地諸壇、諸廟等,共六卷。次為嘉禮,以宮中之禮為主,附有地方“”,共三卷有餘。嘉禮之後為賓禮,除來賓之禮外,相見之禮亦屬之列。賓禮附嘉禮後,篇僅半卷。後有一卷。再後則為凶禮三卷,述陵寢喪制。正符古五禮之制。《禮志》的優點是敘述較詳,缺點是官民之禮過簡,且所述禮儀,難於讀明,需與《》諸書相參而讀。

《明史·樂志》三卷,主要記述有明一代樂器及樂章之制,以禮為本,樂隨禮行。所述並非明代音樂,而仍為禮制而已。明代有音律家朱載堉,為近代音樂創始之名人,惜其所創,非《樂志》所述。

《儀衛志》一卷,《輿服志》四卷,內容亦與禮制相關,記述較詳盡。

《明史》仿《宋史》體例,《禮志》、《樂志》、《儀衛志》、《輿服志》均立而分述,較前諸史所立更為全善。

《選舉志》三卷,所述頗有特點。其序言稱:“選舉之法,大略有四:曰學校,曰科目,曰薦舉,曰銓選。學校以教育之,科目以之,薦舉以旁招之,銓選以布列之,天下人才盡於是矣。”

因此《明史·選舉志》首卷為學校,次卷為科目,三卷則薦舉、任官銓選考察。明初重薦舉,以後;科目漸盛,薦舉日輕,此種變化於志中敘述十分清楚,其體例為制度與事例夾敘,使人易讀易懂,一目了然。《選舉志》出自之手,陸葇,又選博學鴻儒,於選舉關鍵,自當有所體會,故述史頗為得體。

《明史·職官志》採取由朝廷至地方,由文及武,由內及邊的記述方法。南北兩京官署,以北京為主,南京官專立於後,述記頗簡。

二卷:、、、、、、。

四卷:南京官、、、、、各道、、、都轉運鹽使司、鹽課提舉司、市舶提舉司、、、、縣、、、驛、、、、、、、鐵冶所、、、司、司。

《職官志》中於內閣敘述不詳,而以六部為重,是因六部為明代官制主體,但明代內閣作用之大,設定之突出,實應多述。系改原御史台而置,為明代始置。都御史職關風憲,尤其重要。又有之職,為都御史外任,並有、總理、、、等名目;又有巡按之制。故此都察院置於第二卷之首,而所占篇幅最長,此亦史筆之用心。

宦官專立一篇,列於第三卷之末,即在京諸衙之後。首述、、,即宦官,及諸庫、房、廠、、、諸職,記述頗為清楚。如記提督東廠,下記:“一員,、領班、司房無定員。貼刑二員,掌刺緝刑獄之事。舊選各監中一人提督,後專用司禮、秉筆第二人或第三人為之。其貼刑官,則用錦衣衛千百戶為之。凡內官掌印,權如外廷元輔,掌東廠,權如總憲。秉筆、隨堂視。各私設臣掌家、、司房等員。”之權勢,躍然於紙上。

且宦官之後,另有評述文字,由明太祖洪武十七年(1384)鑄鐵牌“內臣不得干預政事,犯者斬”至永樂後中官四出,、、、之專權,直至明亡,頗有總結。清朝以此為戒,宦官遂無干政之機,這實在是以史為鑑。

明代,亦為當時一大特點,故職官之尾專立土官,文字雖然不多,卻給人以完善之感。

《明史·》共六卷,出自之手。其實潘耒所作,實據《明食貨志》而成。但據記潘耒對編纂《食貨志》用力最勤,“自洪武至萬曆朝實錄之有關食貨者,共鈔六十餘本,密行細字,每本多至四十餘紙,少亦二十餘紙,他纂尚不在是”①。故人多認為潘耒曾作有食貨之稿,或為長編。後王原入史館纂《食貨志》即所見《學庵類稿》中的《明食貨志》,至於其是否曾用潘耒所纂,就不可得而。

王原《明食貨志》共十二卷:卷一:志序、農桑。卷二:。卷三:(附屯政)。卷四:(附荒政)。卷五:漕運(附海運)。卷六:倉庫(附馬房、)。卷七:鹽法。卷八:錢鈔。卷九:茶礬。卷十:課稅。卷十一:上供采造。卷十二:會計(附俸餉)。

王鴻緒所上《明史稿》鈔本中,除將“會計”併入“上供采造”而存十一卷外,內容與王原《明食貨志》幾乎完全相同。

《明史·食貨志》共六卷。

卷一:戶口、(附屯田、)。卷二:。卷三:、倉庫。卷四:、。卷五:錢鈔、坑冶(附鐵冶銅場)、、市舶、。卷六:上供采造、采造、、采木、珠池、織造、燒造、、會計。除去內容有所增減外,基本略同。因此說《明史·食貨志》系據王原《明食貨志》而成。《食貨志》將“明一代,始所以得,終所以失,條其本末,著於篇”。自清朝以來,論者甚為推崇,但其實志中錯誤之處甚多,且有文字過簡不明之處,待後尚有介紹,故於此不贅。

《志》六卷,依舊史之例,分河而述。分上、下,共二卷,運河亦分上下,而未足二卷,附有海運半卷。《明食貨志》中海運原附於漕運之後。淮、泇、衛、漳、沁、、桑乾、膠萊諸河共為一卷,水利另為一卷。顯而易見,《河渠志》之目的不在於河渠而在於水利,著重於河工和漕運。其內容與食貨可互為補充。

《兵志》四卷,記有明一代軍政之詳。首卷記:京營、侍衛上直軍(附守衛、京城巡捕)、四衛營。第二卷記:衛所、。第三卷記:邊防、(附江防)、民壯、士兵(附鄉兵)。第四卷記:清理軍伍、訓練、、火器、、。

明代兵制特點突出,主要體現明太祖集權之用心。所謂“明以武功定天下,革元舊制,自京師達於郡縣,皆立衛所。外統之都司,內統於,而上十二衛為親軍者不與焉”②。此系得唐朝府兵制之遺意而更為詳密。

① 《明史》卷十七《食貨志序》。

② 《明史》卷八九《兵志序》。

有明一代,困於南倭北“虜”,軍事至為重要,而形勢所變又迫使軍制屢更。其間沿革變化,《兵志》中記述頗為清楚,只第一卷內關於京營之記述與《職官志》互為交叉,採用簡述方法與之互為補充而已。

《明史·刑法志》僅三卷。明初太祖極重刑律,後因循日久,雖視為,而明代刑律仍有其特點。《刑法志》三卷,每卷無題類之別,但首卷即述有明一代之律文。第二卷再述法司及刑法執行情況。此卷內容本易與《職官志》諸法司重複,而史官撰寫得體。《刑法志》第三卷最有特點,便稱:“刑法有創之自明,不衷古制者,廷杖、東西廠、錦衣衛、鎮撫司獄是已。是數者,殺人至慘,而不麗於法。踵而行之,至而極。舉朝野命,一聽之武夫、宦豎之手,良可嘆也。”此卷記之事較詳,史論甚佳。廠衛為明代刑法中之大事,洪武中行錦衣衛鎮撫司獄,末年廢罷,至永樂中復置,且立東廠。立東廠事實錄中避而不述,是有所隱晦遮掩,《刑法志》頗予詳述,此舉甚當,亦補《職官志》之所難述。

《藝文志》四卷,出目錄學名家之筆。黃虞稷撰有《》,於目錄之學甚為博知。《藝文志序》另出倪燦之手,文中申明本志體例,僅錄有明一代名家著述,此與前史不同。“前史兼錄古今載籍,以為皆其時柱下之所有也。明萬曆中,修撰修國史,輯《》,號稱詳博。然延閣廣內之藏,竑亦無從遍覽,則前代,何憑記錄,區區掇拾遺聞,冀以上承《隋志》,而錯列,徒滋訛舛。故今第就二百七十年各家著述,稍為厘次,勒成一志。凡卷數莫考、疑信未定者,寧闕而不詳雲。”

自《漢書·藝文志》、《·經籍志》之修,搜羅圖書,考其存亡,為整理之大功業。《明史·藝文志》不採用此種修纂方法,專取有明一代之書,似簡而實詳,確是頗有用心者。然智者百慮,不免一失,如其著錄《古今姓氏書辨證》四十卷,乃宋人之作,以其體例而論,必為誤錄之書。

《藝文志》四卷,依經、史、子、集排述。一曰經,共十類:《易》、《書》、《詩》、《禮》、《樂》、《春秋》、《孝經》、《諸經》、《四書》、《國小》。二曰史,共十類:、、史鈔、故事、職官、、刑法、傳記、地理、譜牒。三曰子,共:、雜家、農家、小說家、、天文、歷數、、藝術、、道家、釋家。四曰集,共三類:、總集、文史。其經部收書目九百零五部,史部一千三百十六部,子部九百七十部,集部一千三百九十八部,總計收書四千五百八十九部。雖然並未能將有明一代圖書盡收其中,仍不失為一大功績,而為了解明代目錄書籍之不可少者。

列傳

基本沿舊史之體例,但亦有其創新之處。《》卷四六《明史》條提要中稱:“列傳從者十三,創新例者三,曰《閹黨》、曰《流賊》、曰《土司》。蓋貂璫之禍,雖漢、唐以下皆有,而士大夫趨勢附膻,則惟明人為最夥。其流毒天下,亦至酷。別為一傳,所以著亂亡之源,不但示也。闖、獻二寇,至於亡明,剿撫之失,足為炯鑒,非他小丑之比,亦非割據群雄之比,故別立之。至於土司,古謂羈縻州也。不內不外,釁隙易萌。大抵多建置於元,而滋蔓。控馭之道,與牧民殊,與禦敵國又殊,故自為一類焉。”應該說,創設《閹黨》、《流賊》、《土司》三類傳,確實符合於明史之實際情況,突出記述了明代的主要社會問題,為了解明代宦官、明代農民起義和明代民族關係,提供了比較集中、系統的材料。這與諸表中創設《表》有異曲同工之處。之干政,雖不及漢、唐諸朝有之舉,但外廷士大夫屈膝卑顏於,而成一時之氣焰,則為亘古未有。

《閹黨傳》所列四十六人,屬劉瑾黨者七人,余皆魏忠賢之黨。讀《閹黨傳序》可知史館諸人於明亡之鑑深痛而慨然。然而與《流賊傳》相比,其感情又有所不同,所撰《流賊傳序》自起義論起,直至李自成、張獻忠之亡明,文稱:“自唐賽兒以下,本末易竟,事具剿賊諸臣傳中。獨志其者,立《李自成、張獻忠傳》。”其中《傳》長達萬餘言,為《明史》諸傳中之最長者。從修史者角度雖主要為後人之鑑,卻因此而保留較為豐富的有關記載,而未採取分散於“剿賊”諸臣傳中。

《明史》列傳之體例採用類傳形式,除以類分傳外,於諸臣傳中亦因類分卷,而未盡以父子及孫等為傳。其方法即因事而分。如卷一二二有《傳》、《韓林兒傳》、《劉福通傳》,雖亦為明建國前群雄之列,而與群雄同之關係不同,歸為一卷。、張士誠、方國珍、明玉珍合為一卷,擴廓、、把匝剌瓦爾密合為一卷。諸臣中,如徐達、常遇春單為一卷,是功臣亦有別而分立。為建文帝遺臣列傳頗詳,甚至有傳聞之人,能列立傳者儘量立傳,也是史臣寄託遺民之情的一種方式。

《明史》諸列傳中,亦多見以事附傳之體例。如卷一八九《傳》,附同下詔獄者、、、、徐鏊、傳,均連署進言諫止武宗南巡之人。卷二○六《馬錄傳》附、、、、盧瓊、、,均嘉靖中“之獄”受牽之人。如隆慶中御史疏中稱:“據李同之獄,福達罪益彰,而當時流毒縉紳至四十餘人,衣冠之禍,可謂慘烈。”此附傳後史官評論中所引述,以為同事附傳之由也。此類附傳,於《明史》中不勝枚舉。

清修《明史》的另一特色是,隱瞞明朝與清朝在遼東的戰爭史事。對於明朝文武諸臣,曾為督撫鎮巡等官者,清朝修史時皆削其在遼之事跡。如、、、、等人,《明史》中均各有傳,但其於建州有撫治或征討之績處,《明史》中均略去不述,間有一二語涉及,則不指明為何部落,以何原因啟釁,其史實真相,無從觀看。

對於一些實在避不開的人物,清朝乾脆讓他們從歷史記錄中人間蒸發了。凡是明朝人中所長而必書之事在於建州者,則《明史》中削其人而不為立傳。如、宦官等,因生平活動不可離遼東及建州之事,《明史》中遂無傳。又如贊理征東軍務登萊巡撫、東江總兵和後金總兵所關明金遼海戰事尤重,《明史》均不為立傳。

《明史》列傳中,《外國傳》及《西域傳》,反映了當時與境外國家及部落地區等的聯繫,保存了大量東南亞及中亞等地歷史資料,是研究這些國家歷史及中外關係史的較好。

在中,《明史》以編纂得體、材料翔實、敘事穩妥、行文簡潔為史家所稱道,是一部水平較高的史書。這反映出編者對史料的考訂、史料的運用、對史事的、對語言的能力都達到較高的水平。雖然它的篇幅在二十四史中僅次於《宋史》,但讀者並不感到冗長而生厭。

表

共十三卷

其中,第一、二、三、四、五卷為諸王世表

第六、七、八卷為功臣世表

第九卷為外戚恩澤侯表,主要記載外戚的封賞、賜爵情況。

第十、十一卷為宰輔年表,主要記載了明太祖廢除丞相前左右丞相、參知政事等的任免情況,以及明太祖廢除丞相,明成祖設立內閣後內閣大學士的任免情況。

第十二、十三卷為七卿年表,旨在列舉明代六部(、、、、、)與的最高長官的更替情況。

歷史評價

總評

負責纂修明史的官員遵照康熙帝的旨意,儘量少記載明朝皇帝的陰暗面。為了掩蓋明代皇帝的一些暴虐或昏庸行為,相關官員便把皇帝所犯的錯誤及責任推到大臣及太監身上,並列名於《明史·奸臣傳》,當中的“代罪羊”有胡惟庸、陳瑛、嚴嵩、周延儒、溫體仁、馬士英等。

《明史》部分內容有“偏頗”之處,例如抗倭名將張經之冤死,《明史》歸罪於內閣首輔嚴嵩,稱“(嚴)嵩皆有力焉。”,“時人多為其稱冤”。但據時人王世貞指出,張經之死與事實上與徐階的挑撥有很大關係。

《明史》成於眾人之手,編修時間過長,被魏源批評其列傳繁冗,認為“可刪去十分之三”,而且指出“食貨、兵政諸志隨文鈔錄,全不貫串”,並否定此書出自萬斯同之手。

就此而論,值得在這裡指出,清代文字獄中禁止的大多數作品一直被保存下來,而大多數遺失的作品不在被禁之列。這可能是直到今天在許多國家看到的現象的又一種說明。一本被列入禁書名單的書,被認為有特殊價值,從而被小心地保存下來。禁令實際上是最有效的廣告形式。”

歷代評價

- 趙翼:近代諸史自歐陽公《》外……未有如《明史》之完善者。(《》)

- 白壽彝:①《明史》是一部史料價值較高的正史。②《明史》修纂日久,又有前諸史修纂之經驗,成為二十四史中較好的一部,尤其是隋、唐以後諸史中,更為突出。(《》)

- 余秋雨:《明史》後來成為整個中寫得較好的一部,這是我們直到今天還要承認的事實。(《山居筆記:》)

- 劉庭華:《明史》體例嚴謹,首尾連貫,材料翔實,文筆簡潔,舛誤很少,是自清代以來公認的一部質量上乘的史著。相反,《元史》的編修,由於迫於朱元璋政治需要的壓力,歷時11個月共331天,31人參加,組織領導工作緊迫、匆忙、粗亂,近180萬字的巨著在不到一年的時間裡草成,根本沒有時間來核對史料的真偽和問題的分析比較。確切地說,《元史》是史官們迫於政治壓力抄撮而成的。因此,《元史》的舛誤甚多,內容前後重複、互相矛盾的地方隨處可見。(《中國歷史是幹部的教科書》)

- 孟昭信:後人認為《明史》雖然仍有某些不足之處,但確實是五代以來所修各史中最好的一部。(《》)

失誤之處

《明史》有《哈烈》、《黑婁》二傳,事實上都是指阿富汗西部重鎮赫拉特(herat),這個失誤是受了哈烈、黑婁在《明實錄》中並存的影響,又將統治者沙哈魯當作地名。

《明史》卷二六五《施邦曜傳》記海盜劉香的下場為“就擒”,卷260《熊文燦傳》又記其“勢蹙,自焚溺死”。曹甫之被殺,《洪鐘傳》記其為廖麻子所殺,《林俊傳》則記其為指揮李蔭所擒殺。《食貨志》說正德時有皇莊三百餘處,今查《明經世文編》夏言的奏疏,很明顯是三十餘處之誤。《明史·謝肇淛傳》中講謝肇淛是萬曆三十年的進士,事實是萬曆二十年,萬曆三十年並沒有科舉考試。《卓敬傳》記姚廣孝與卓敬有隙,廣孝進言勸成祖殺之,無其事。

《明史》稱鄭成功將魯王朱以海沉入海中殺死,事實上鄭成功去世乃先於魯王朱以海。魯王朱以海死後,其世子朱弘桓渡台灣,得到鄭經的庇護,直至明鄭覆亡。

近代學者論《明史》之編修過程,往往對王鴻緒持有剽竊之成見,侯仁之則認為“兩百年來王氏所蒙誣妄,從此可以釋然矣。”曾參與《明史》編修的汪由敦(1692-1758)則說:“王本列傳,聚數十輩之精華,費數十年之心力,後來何能追躅萬一,若存詆誹之見,非愚則妄。”,楊椿認為“王鴻緒史稿”乃攘竊徐元文之作,史實舛漏百出,“蓋是非毀譽尚不足憑,不特紀志表傳自為異同已也。”

《劍橋中國史》評價道:“在二十四史中,《明史》被列為編纂得最仔細因而也是最可靠的史書之一。正史編纂者可以得到的許多資料如今已不復存在。另一方面也很明顯,正史對明朝歷史所作的解釋,是根據清朝政府官方的新儒學正統觀念。在這方面某種偏見是可以預料的。凡是涉及晚明時期明帝國與滿洲和蒙古的關係的題目,其論述必然是偏頗的。不過,作為一種資料,這部官修史書最嚴重的不利在於,在很大程度上代替它的明代原始資料儘管有所遺失,許多仍然存在。