明朝(1368年―1644年)是一個由漢族建立的,共傳十六帝,享國二百七十六年。

元末爆發,朱元璋加入隊伍。1364年稱吳王,史稱。1368年初稱帝,國號為大明,定都於;1420年遷都至,以應天府為。明初歷經、、等治世,、國力。中期經由盛轉衰,後經、、國勢復振,晚明因和天災外患導致國力衰退,爆發農民起義。1644年攻入北京,自縊,明朝覆亡。明朝宗室在江南建立南明,隨後擊敗、、南明、、等諸政權。1662年被殺,南明覆滅。1683年清軍攻占,奉明正朔的覆滅。

明代疆域囊括漢地,明初東北抵、,後縮為流域;北達陰山,後撤至;西至,後退守;西南臨,後折回約今境;並在青藏地區設有,還曾收復安南。

明代手工業和商品經濟繁榮,出現商業集鎮和,文化藝術呈現趨勢。據《》所載人口峰值為7185萬,但大部分學者認為實際逾億,也有學者指出人口接近兩億。

明朝是繼之後的黃金時期。無漢之、唐之、宋之,。清朝皇帝對評價為“”,《》評價為“”。

基本介紹

國號,歷史,大明開國,洪武之治,永樂盛世,仁宣之治,由盛轉衰,弘治中興,嘉靖時期,萬曆革新,晚明時期,南明時期,明鄭時期,疆域,領土範圍,行政區劃,政治,內閣制度,六部制度,監察機構,六科機構,五寺機構,廠衛機構,其它機構,法律,軍事,經濟,農業,工業,商業,人口,文化,思想,文學,戲曲,書法,詩文,繪畫,科技,天文氣象,數學物理,醫學醫藥,農學農政,地理科技,化學化工,西學東漸,民族,外交,朝貢體系,七下西洋,出使西域,海禁政策,東南倭亂,萬曆援朝,中西交流,社會,帝王世系,

國號

大明國號來源有多種說法,一般認為與宗教有關,等人認為,大明國號的源頭是明教,此說後來被等作家採用,而等認為此國號出自,而源頭則是佛教。朱元璋手下有一部分明教徒,用“明”作國號以示正統地位,也同時應和明教中的“明王出世”預言。其次,以明喻火,根據五德終始說,表示明朝取代是以火克金。又因皇室姓朱,稱朱明。1644年北京陷落後,南方各地先後擁立建立朝廷,沿用大明國號,別稱南明或後明,奉大明正朔的鄭芝龍在東南沿海建立了勢力,後其子鄭成功及其孫鄭經在台灣建立的政權又稱為明鄭時期。

歷史

大明開國

參見:、、

元朝末年,蒙古統治者殘暴無道。1351年,元廷徵調農民和兵士十幾萬人治理黃河水患。“治河”和“變鈔”導致爆發。

1356年,朱元璋占領,改名為,並攻下周圍戰略要地,獲取一塊立足之地。朱元璋採納“高築牆,廣積糧,緩稱王”的建議。1360年,使勢力遭到巨大打擊。1361年,小明王封朱元璋為。1363年,陳友諒敗亡。1364年,朱元璋稱王,史稱“”,與占的王張士誠相區別。

1367年,朱元璋攻下平江,張士誠自盡,後又滅浙江的方國珍。1368年正月初四,朱元璋在(南京)稱帝,國號大明,年號洪武。後進行北伐和西征,同年以“驅逐胡虜,恢復中華”的口號命徐達、常遇春等將北伐,攻占大都(即北京),元順帝北逃,徹底結束蒙古在全國的統治,中國再次回歸由漢族建立的王朝統治之下。之後朱元璋又相繼消滅四川的和雲南的元梁王把匝剌瓦爾密、遼東的納哈出。又八次派兵深入漠北,大破,天下至此初定。

洪武之治

參見:

朱元璋即位後採取,恢復社會生產,確立,配合戶籍登記簿冊和的施行,落實賦稅勞役的徵收及地方治安的維持。整頓吏治,懲治貪官污吏,促使社會經濟得到恢復和發展,史稱。同時朱元璋多次派軍北伐蒙古,取得多次勝利,最終在平定,消除外患。清朝康熙皇帝評價朱元璋“治隆唐宋”。

朱元璋平定天下後,大封功臣,也對功臣有所猜忌,恐其居功枉法,圖謀不軌。而有的功臣也越過禮法,為非作歹。朱元璋藉此興和,清理權貴和不法功勳。1380年朱元璋以擅權枉法之罪名殺,又殺御史大夫、御史中丞等人。1390年有人告發與胡惟庸關係密切,李善長因此被賜死,家屬七十餘人坐死,總計株連者達三萬餘人,史稱。此後,朱元璋又借大將軍藍玉張狂跋扈之名大加誅殺,連坐被族誅的有一萬五千餘人。加上與合稱。朱元璋通過打擊功臣、設立錦衣衛加強特務監視等一系列手段來加強皇權。

永樂盛世

參見:、、

1398年朱元璋駕崩,由於太子早死,由皇太孫即位,年號,即。明惠宗為鞏固皇權,與親信大臣、黃子澄等密謀削藩。周王、代王、、湘王等先後或被廢為庶人,或被逼自殺。同時以邊防為名調離燕王的精兵,欲剷除朱棣,朱棣在的建議下以“清君側,靖內難”的名義起兵,最後率軍南下,攻占南京,史稱。後明惠宗在宮城大火中下落不明,朱棣即位,改元。

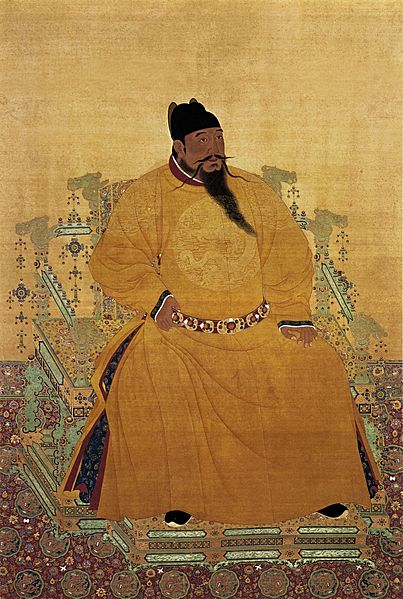

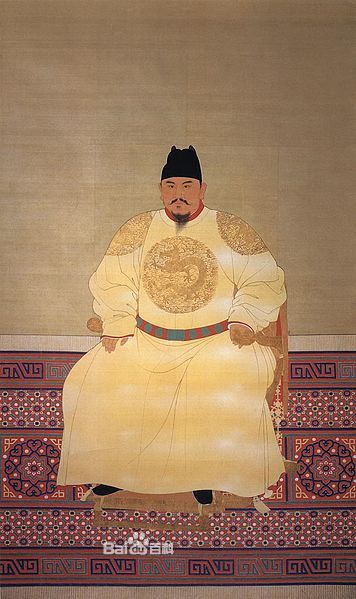

1405年,朱棣將北平改名北京,稱,設立北平等衙門。1416年,朱棣公布遷都的想法,隔年開始大規模營造北京,1420年完工,隔年遷都。 明成祖朱棣

明成祖朱棣

明成祖朱棣

明成祖朱棣朱棣實行積極的外交策略,自1405年開始派,與各國進行政治經濟來往,增長財政收入的同時將推向巔峰。其艦隊規模空前龐大,最遠到達地區,擴大明朝對、各國的影響力。

文治方面,朱棣令編修《》,解縉率三千文人在三年時間內即告完成。《永樂大典》有22877卷,又凡例、目錄60卷,11095冊,引書達七八千種,字數約有三億七千多萬,且無刪節。

仁宣之治

參見:

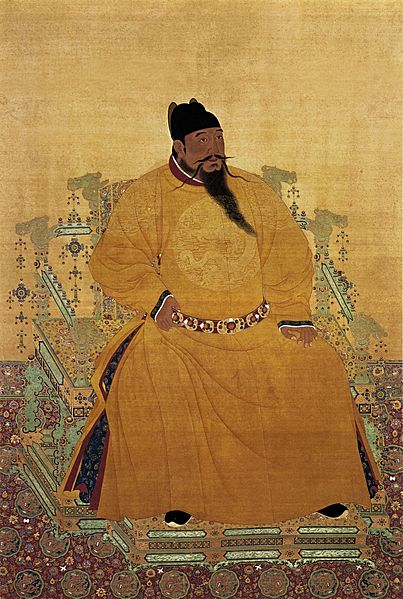

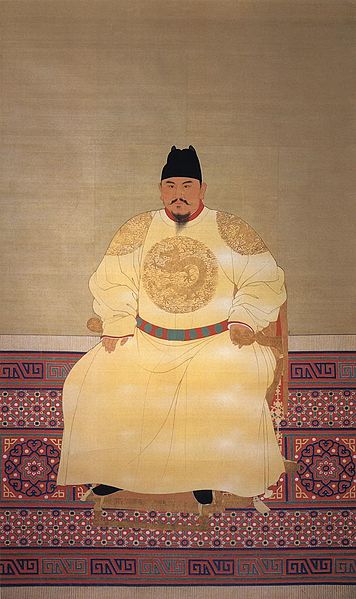

明仁宗朱高熾

明仁宗朱高熾朱棣駕崩後,其長子即位,即明仁宗,年號。仁宗年齡已經偏高,即位僅一年就駕崩。其統治偏向保守固本,注重休養生息。任用“”(楊士奇、、)等賢臣輔佐朝政,停止和對外戰爭以積蓄民力,鼓勵生產,寬行省獄,力行節儉。

仁宗駕崩後長子即位,是為,年號。宣宗實行德政治國,並且先後派遣、下西洋,使國力達到極盛,史稱“”。宣宗同樣擅長書畫,有畫作傳世。但其執政期間並非毫無弊端,由於宣宗喜好養蟋蟀,許多官吏因此競相拍馬,被稱為“促織天子”。同時宣宗設立內書堂教宦官讀書,為明英宗時期的太監亂政埋下隱患。

由盛轉衰

- 與

1435年,九歲的繼位,即明英宗,年號。此時太監開始干涉朝政,1442年遏制王振權勢的張太皇太后去世後王振大肆攬權。元老重臣“”死後,王振更專橫跋扈,將明太祖留下的禁止宦官干政的敕命鐵牌撤下,舉朝稱其為“翁父”,英宗對他信任有加。王振擅權七年,家產計有金銀六十餘庫。 領導北京保衛戰取得勝利的于謙

領導北京保衛戰取得勝利的于謙

領導北京保衛戰取得勝利的于謙

領導北京保衛戰取得勝利的于謙1435年蒙古西部的逐漸強盛常寇邊。1449年瓦剌首領率軍南下伐明。王振慫使英宗集結二十萬京營。大軍離後,兵士乏糧勞頓,八月初大軍才至,王振得報前線各路潰敗,懼不敢戰,又令返回。回師至,被瓦剌軍追上,士兵死傷過半,隨從大臣有五十餘人陣亡。英宗突圍不成被俘,王振為將軍所怒殺,史稱,是明朝由盛轉衰的轉折點。

兵部侍郎擁戴英宗弟弟即位,即明代宗,年號。于謙升任兵部尚書,決定堅守北京,整頓邊防積極備戰,隨後、、山東等地勤王部隊陸續趕到。同年十月,瓦剌軍直逼北京城下,也先安置明英宗於德勝門外土關。于謙率領各路明軍奮勇抗擊,屢次大破瓦剌軍,也先率軍撤退。明朝取得的勝利,于謙力排眾議,加緊鞏固國防,拒絕求和,並於次年擊退瓦剌多次侵犯。

- 與

1450年釋放英宗。然而代宗因為皇權問題不願遣使迎駕,後又把英宗困於南宮()軟禁,並廢皇太子,立自己的兒子為太子。不久見濟病死,代宗遲遲不肯再立朱見深為太子,儼然有奪正之態,英宗、代宗因而嚴重對立。

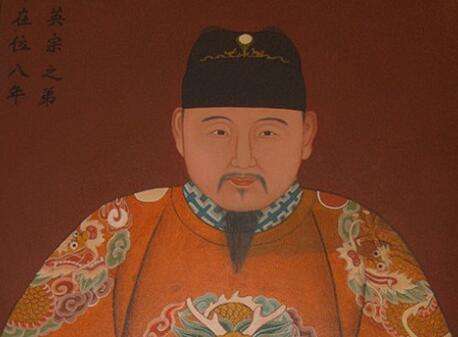

1457年、、等人聯盟,欲擁戴英宗復辟。趁著明代宗重病之際發動政變。徐有貞率軍攻入,石亨等人占領,立明英宗於,改元。他們貶明代宗為郕王,並且逮處死於謙及大學士,史稱。明英宗復辟後,略有新政,廢除自明太祖恢復的。之後因內部政變流放徐有貞,因曹石之亂誅殺、等人,任命等賢臣治國。 明英宗朱祁鎮

明英宗朱祁鎮

明英宗朱祁鎮

明英宗朱祁鎮1464年英宗駕崩,即位,即明憲宗,年號。憲宗為于謙平反,恢復代宗帝號,時人多稱快,又能體諒民情,勵精圖治,宛若之資。、、、、等國紛紛入貢。但其本人口吃內向,因此很少廷見大臣,寵愛亦妻亦母的,寵信宦官、等人,晚年好方術,以至奸佞當權,西廠橫恣,朝綱敗壞,民不聊生。憲宗直接頒詔封官,是為,造成舞弊成風,直到孝宗才全被裁撤。

弘治中興

參見:、

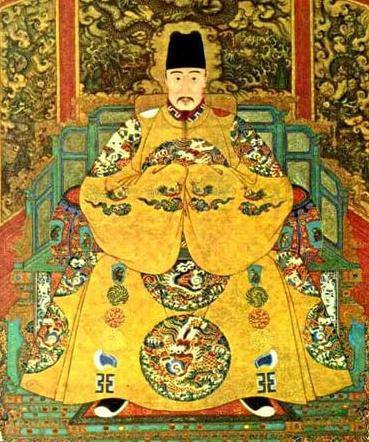

1487年明憲宗駕崩,其子繼位,即,年號。孝宗在位期間“更新庶政,言路大開”,使自英宗以來的陋習得以去除,被譽為“中興令主”。孝宗先是將成化年間的一批奸佞冗官盡數罷免,逮捕治罪,並選賢任能以委重任。孝宗勤於政事,每日兩次視朝。明孝宗對宦官嚴加節制,與東廠也謹慎行事,法治寬刑。孝宗力行節儉,不大興土木,減免稅賦。明史稱孝宗為“恭儉有制,勤政愛民”,在其治理下,弘治一朝期間政治清明,百姓安居樂業,史稱。 中興明朝的弘治帝朱佑樘

中興明朝的弘治帝朱佑樘

中興明朝的弘治帝朱佑樘

中興明朝的弘治帝朱佑樘1505年孝宗去世,其子即位,為明武宗,年號。武宗即位後清代野史常說他極好逸樂,導致正德年間戰事頻生,外有進犯、內有叛亂和民變等重大事件。1520年武宗借出征江西寧王叛亂為由而南下遊玩,以大將軍為名前往南京,親自俘虜已被擊敗的。班師回京途中,於泛舟取樂時落水染病,1521年於駕崩。因死後無子使孝宗一脈絕嗣。

嘉靖時期

參見:、、、、

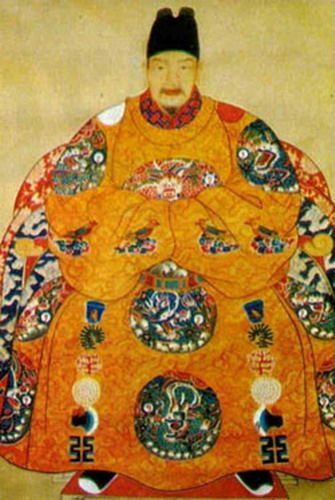

駕崩後,之侄、興獻王之子入嗣大統,是為世宗。登基前後,因時任內閣首輔楊廷和、禮部尚書等權臣引宋濮安事強令世宗皇帝尊親生父母為皇叔父母,導致大禮議之爭。最終世宗掃滅宦官和權臣勢力,總攬朝綱。

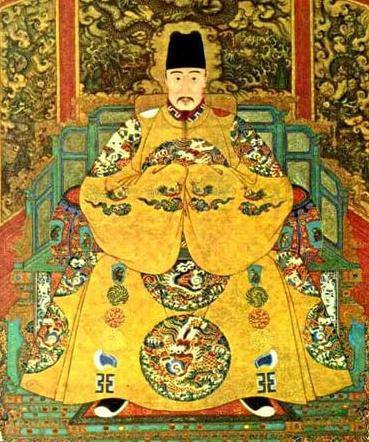

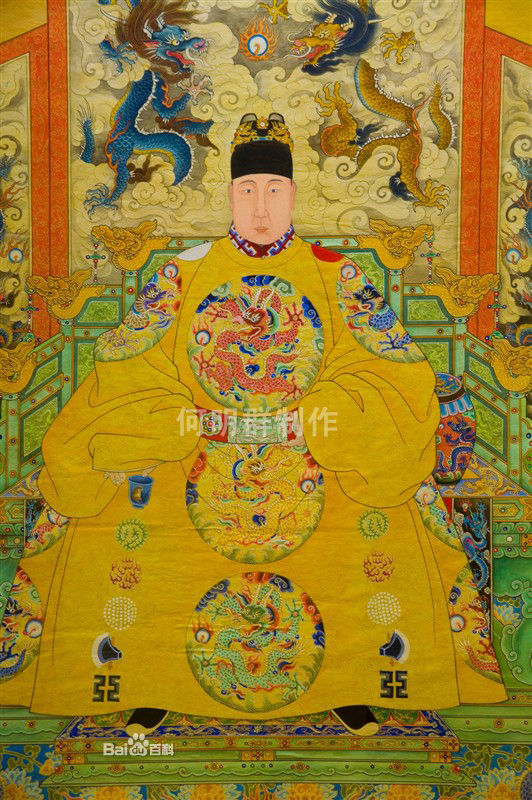

1534年後世宗即不視朝,但仍悉知帝國事務,事無巨細仍出於世宗決斷。世宗信奉道教,信用方士,在宮中日夜祈禱。先是將道士邵元節入京,封為真人及禮部尚書。邵死後又大寵方士。1542年十月,發生、邢翠蓮等宮女十餘人與寧嬪王氏趁世宗熟睡之際企圖將其勒死,史稱。此事後,直至世宗駕崩前一晚,世宗遷離大內移居西內。 明世宗朱厚驄即嘉靖皇帝

明世宗朱厚驄即嘉靖皇帝

明世宗朱厚驄即嘉靖皇帝

明世宗朱厚驄即嘉靖皇帝嘉靖一朝,國家外患不斷。北方趁明朝衰弱而入據。1550年韃靼首領進犯,宣大總兵重金收買俺答,讓其轉向其他目標。結果俺答轉而直攻北京,在北京城郊大肆搶掠後西去,明朝軍隊在追擊過程中戰敗,此為。東南沿海由日本浪人與中國海盜組成的與沿海居民合作走私,先並且後襲擾山東、浙江、福建與廣東等地區。戚繼光與平定浙閩粵等地的倭寇,為奠定基礎。另人於1557年移民澳門,但及至明亡,葡萄牙人及始終為廣東布政司管轄。1566年明世宗駕崩,皇太子即位,即明穆宗,年號,翌年為隆慶元年。

萬曆革新

參見:、、

明穆宗即位後啟用在藩邸的老師、。隆慶初年,位處執政之首的世宗舊臣策動朝官彈劾,高拱辭官回鄉。高拱亦不甘示弱,一年後策動朝官彈劾徐階。徐階也被迫正式退休。朝廷的實際政務漸漸落到了張居正的手上。隆慶末年,高拱回朝出任。張居正

隆慶朝名臣名將薈萃,陸上與蒙古達成和議,史稱;海上開放民間貿易,史稱;因為這兩項措施,明朝又重現中興氣象,史稱。

1572年,明穆宗因中風突然駕崩,年僅九歲的皇太子繼位,改元萬曆。由於年幼由太后攝政,重臣高拱因與太后信任的宦官馮保對抗而被罷官,張居正則得到的鼎力支持。輔政十年,推行改革,在內政方面,推行,裁撤政府機構中的冗官冗員,整頓郵傳和銓政。經濟上,清丈全國土地,抑制豪強地主,改革賦役制度,推行,減輕農民負擔。軍事上,加強武備整頓,平定西南騷亂,重用抗倭名將戚繼光總督薊、昌、保三鎮練兵鎮守長城,使邊境安然。張居正還啟用治理黃河,變水患為水利。同時張居正嚴懲貪官污吏,裁汰冗員。張居正整頓朝正,改革體制,史稱。

1577年秋,張居正父親去世,按常理他需要,但張居正以為改革事業未竟,不願丁憂。他的政敵藉此大做文章,史稱奪情之爭。最後在明神宗和兩太后的力挺下張居正被,使得其改革並未被中斷。但是,這成為了他的政敵之藉口。同時張居正利用職權讓親子通過科舉進入。張居正死後被反對改革的政敵清算。張府家屬被囚禁於內,餓死十餘口,生前官爵也被剝奪。

晚明時期

參見:、、

- 與

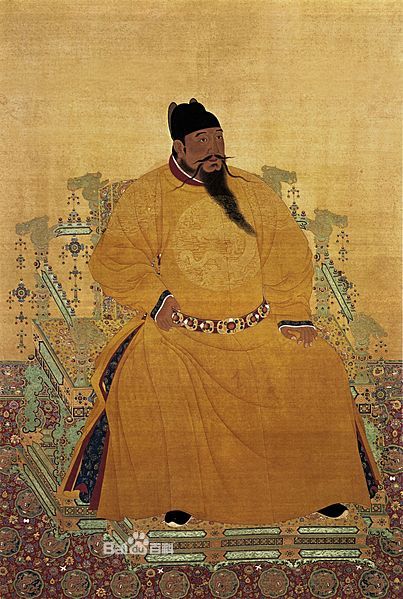

張居正死後初期,明神宗尚能保持對朝政的興趣,在位期間有、等重大事件,對外有與薩爾滸之戰。萬曆一朝成為明朝由盛轉衰的轉折期。 萬曆皇帝

萬曆皇帝

萬曆皇帝

萬曆皇帝國本之爭主要圍繞著皇長子與福王。明神宗遲遲不立太子,令群臣憂心如焚。直到1601年,朱常洛才被封為太子,朱常洵被封為福王。但是福王遲遲不離京就任藩王。直到發生,輿論對不利後,福王才離京就藩。明神宗於國本之爭對大臣極度不滿,自1587年後,就開始連續不上朝作為報復,僅處理一些重要事件。自1588年後,早朝也經常看不到他,整日在深宮中不理政事。

源於顧憲成組辦的東林書院。起因是內閣缺人,極力主張頗有政績的淮揚巡撫入閣,結果被反對李三才入閣的勢力抹黑漫罵,東林黨因此興起,朝中其它各黨便集中火力攻擊東林黨。專權後,東林黨更受到嚴重打擊,直到崇禎年間東林黨才重新被啟用。

由於明神宗不理朝政,缺官現象非常嚴重。1602年,南北兩京共缺尚書三名,侍郎十名;各地缺巡撫三名,布政使、按察使等六十六名,知府二十五名。明神宗委頓於上,百官黨爭於下,明廷完全陷入空轉之中。官僚隊伍中黨派林立,互相傾軋,如、宣黨、、齊黨、浙黨等名目眾多,但其所議議題卻不是如何改良朝政,只是人事布局而已。在東北,由於深受明神宗信任的遼東總兵後期腐化墮落,大肆謊報軍情,騙取軍功封賞,軍事打擊目標上偏袒勢力,致使明末邊患嚴重,並最終導致清朝入主中國。因此《明史》言:“論者謂:明之亡,實亡於神宗。”

在軍事方面,萬曆朝以最為功勳卓著,三戰皆勝以鞏固明朝邊疆、守護,但也消耗了明朝國庫存銀。1617年,以“”反明,兩年後在中大敗明軍,明朝對後金從此轉為戰略防禦。

1620年,明神宗駕崩。其長子登基,為明光宗,明光宗僅在位一個月,八月二十九日,又因服用的紅丸,九月一日五更時猝死。明熹宗繼位,改元。

- 閹黨專權

早期大量啟用東林黨人,加劇東林黨爭,明熹宗因此對朝政失去耐心,趁機干預政治,拉攏,號為。1624年後,閹黨把握朝政,魏忠賢擅權跋扈,爪牙遍布全國,並大肆打擊,借“、、”為由,唆使其黨羽偽造《東林黨點將錄》上報朝廷,1625年明熹宗下詔,燒毀全國書院。大量東林黨人入獄,甚至處死,天啟年間的朝政混亂導致內憂外患加劇。明熹宗天啟帝朱由校

1626年北京西南隅的工部王恭廠火藥庫發生,造成2萬多人死傷。當時東北方的逐步占領遼東地區。1626年,努爾哈赤率軍攻打,明軍在的指揮下憑藉堅城固守抗敵,最終擊敗後金軍,並擊傷努爾哈赤,史稱“”。不久後,努爾哈赤死去,其子即位。

1627年不慎落水病重,不久因之藥而駕崩,信王朱由檢繼位,即明思宗,年號崇禎。崇禎即位後,銳意剷除閹黨改革朝政。他下令停建,逼奉聖夫人移居宮外,最後押到處死。下令魏忠賢去守陵,魏忠賢於途中與黨羽一起自縊,明思宗將其首級懸於河間老家,閹黨其它分子也被貶黜或處死。然而崇禎用人多疑、剛愎自用、舉棋不定導致局勢愈加糜爛。

南明時期

參見:、南明、、

北京淪陷後,史可法等人在南京擁立福王,建立弘光政權,即,弘光帝死後,魯王朱以海於浙江紹興監國;而唐王朱聿鍵在鄭芝龍等人的擁立下,於福建福州稱帝,即隆武帝。而兩個南明政權為爭奪正統地位互相攻伐。1651年在淪陷後,魯王朱以海在張名振、張煌言陪同下,赴廈門依靠鄭成功,不久病死在。隆武帝屢議出師北伐,因得不到鄭芝龍的支持而無疾而終。1646年,清軍攻占與福建,魯王逃亡海外,隆武帝於汀州逃往時被俘,絕食殉國,鄭芝龍向清軍投降,然而由於其子鄭成功反清而被清廷囚禁。朱聿鍵之弟在廣州受及擁立,即,於同年年底被清將攻滅。同時間桂王於廣東肇慶稱帝,即永曆帝。

1646年永曆政權獲得瞿式耜、餘部李定國、等勢力以及福建鄭成功勢力的支持下展開反攻。同時各地降清的原明軍將領先後反正,如1648年金聲桓、廣東李成棟、廣西耿獻忠與楊有光率部反正,一時之間南明收服華南各省。然而於同年,清將尚可喜率軍再度入侵,先後占領、廣東等地。兩年後,李定國、孫可望與鄭成功發動第二次反攻,其中鄭成功一度包圍南京,但最後因內部孫可望叛變及反清勢力鞭長莫及與之間的貌合神離最終導致節節敗退。1661年清軍三路攻入,永曆帝流亡緬甸首都,被緬甸王莽達收留。後吳三桂攻入緬甸,莽達之弟莽白乘機發動政變,殺死其兄後於8月12日發動,殺盡朱由榔侍從近衛,朱由榔最後被吳三桂所殺,南明亡。 逼死坡“明永曆帝殉國處”石碑

逼死坡“明永曆帝殉國處”石碑

逼死坡“明永曆帝殉國處”石碑

逼死坡“明永曆帝殉國處”石碑李自成餘部在湖南抗清失敗後,轉移到川、鄂山區進行活動,在以東地區繼續抗清,稱為軍。1662年清軍開始攻打,到1664年首領被殺而亡。

明鄭時期

參見:、、

在台灣抗清的鄭成功

在台灣抗清的鄭成功疆域

領土範圍

《明史·志第十六》:“計明初封略,東起朝鮮,西據吐蕃,南包安南,北距大磧,東西一萬一千七百五十里,南北一萬零九百四里。自成祖棄大寧,徙,宣宗遷開平於獨石,世宗時復棄、,則東起遼海,西至嘉峪,南至瓊、崖,北抵雲、朔,東西萬餘里,南北萬里。其聲教所訖,歲時納贄,而非命吏置籍,侯尉羈屬者,不在此數。嗚呼盛矣!“

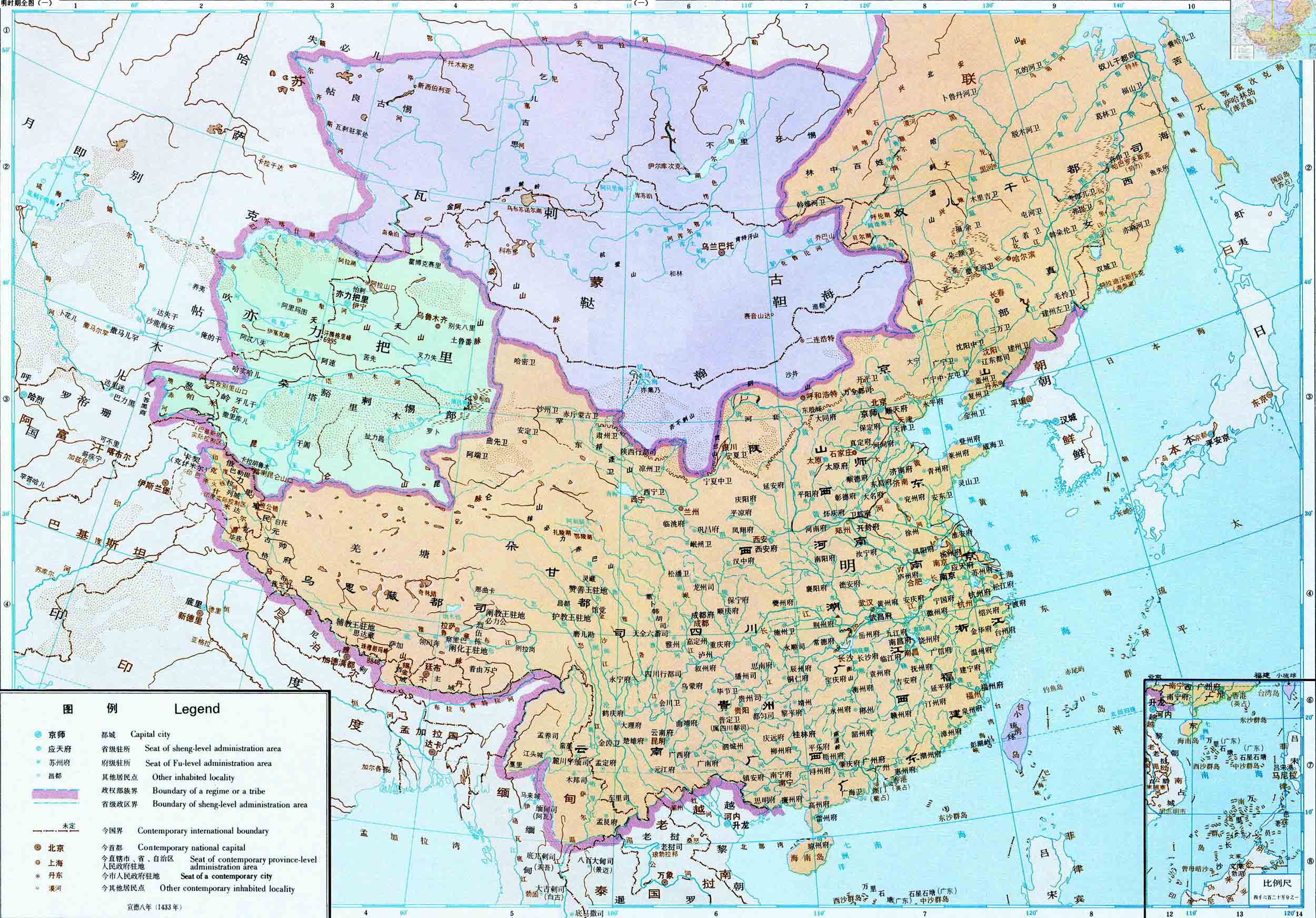

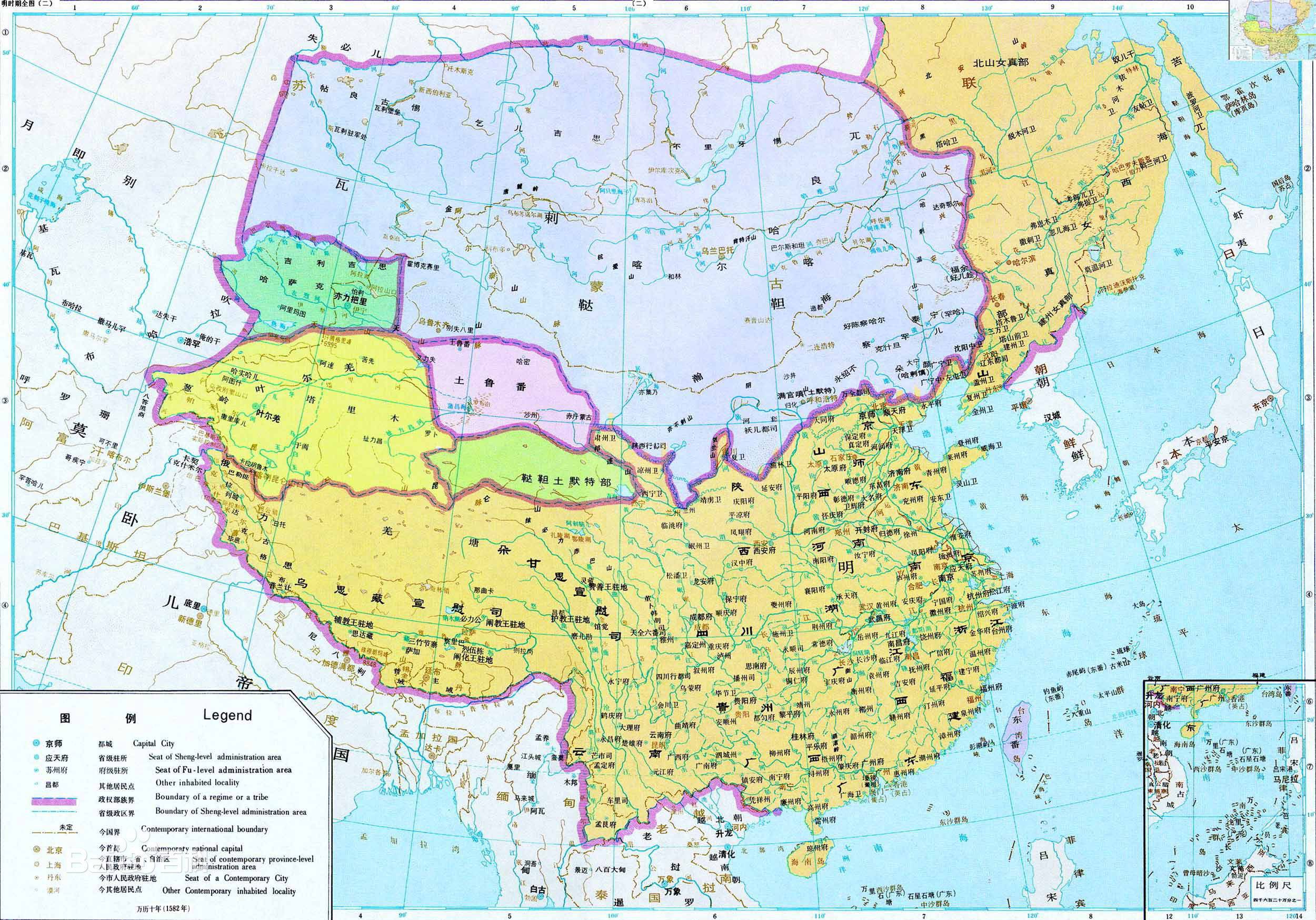

明朝疆域全圖(一)1433年(明宣德八年)

明朝疆域全圖(一)1433年(明宣德八年)- 北方

明初在外邊境一帶設定四十餘個為邊防前線,包括東勝衛、斡難河衛、、等皆為明朝邊防重地,其走向大致為、大青山、一線。以後,由於天氣轉寒,農耕不濟,致使邊境逐漸南移。明中期,隨著蒙古復振,邊境再次內遷,並修建以防禦蒙古,在長城沿線設加強防禦,長城也成為當時農耕區與遊牧區的界線。

- 東北

朱元璋置經營遼東,後朱棣招撫女真部落,於永樂九年(1411年)設,共轄130多個衛所。宣德十年(1435年)撤回在奴兒乾的流官駐軍,不過之後女真仍奉明朝為主,至年間衛所增加至384個。晚明,崛起後逐漸取代了明朝對東北的統治,並進占遼東。

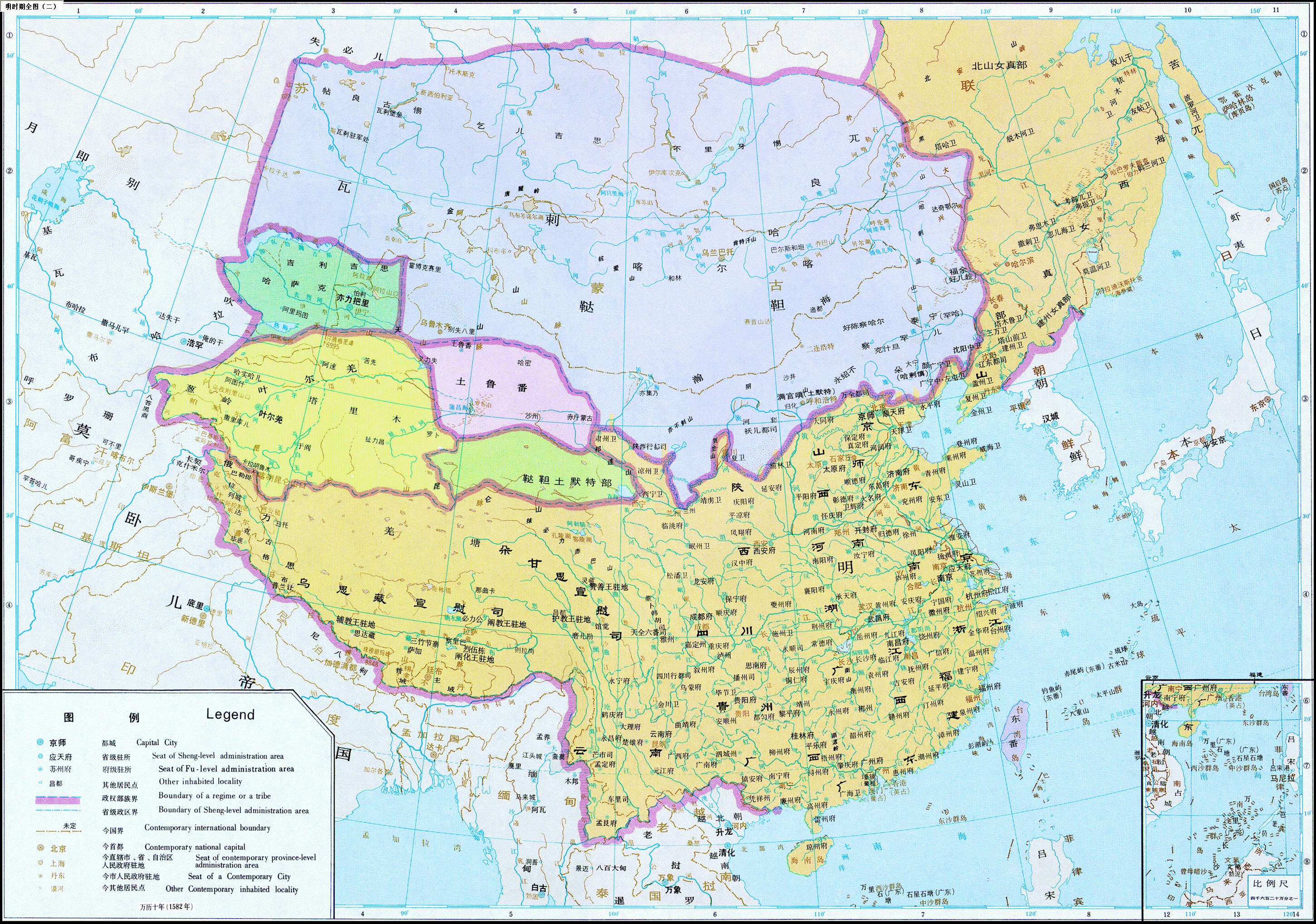

明朝疆域全圖(二)1582年(明萬曆十年)

明朝疆域全圖(二)1582年(明萬曆十年)- 西北

明初於西北先後設有哈密、沙州、安定、阿端、曲先、赤斤蒙古、罕東左等衛,明朝西北疆界涵蓋今。明神宗萬曆年間的明朝疆域圖

成化八年(1472年)被吐魯番攻陷,後於十八年(1482年)興復。年間三失三復,七年(1528年)後以西皆為吐魯番所據。

- 西南

1370年,吐蕃宣慰使何鎖南普等率吐蕃諸部歸降,後於設烏思藏、朵甘衛指揮使司,採取廣行招諭、多封眾建、因俗以治的治藏政策。在完成藏區的統一後,要求藏民輸馬作賦、承擔徭役,或蒸造烏茶、輸納租米,強調“民之有庸,土之有賦,必不可少”。1407年,明成祖派遣劉昭、何銘等人前往藏區設定驛站,1414年,又遣中官楊三寶往藏區招諭各土官恢復驛站,經多年努力終使往來西番的驛道安全暢通。明朝雲南

1406年,明軍進攻安南,南限達到日南州一帶。次年設定,安南正式成為明朝的一個行政區,下設府十五、州四十一、縣二百零八,共得三百一十二萬人民。後因當地勢力反抗激烈,1427年明朝罷,放棄安南。安南再次脫離獨立,建立。1540年,莫登庸請降,明朝將降為。

- 東南

1553年葡萄牙租借,獲得停泊船隻權,1557年取得居留權,人要向明政府交付租金,明朝依然擁有澳門主權。

| 明朝疆域變遷 | |||

|---|---|---|---|

宣德年間疆域 宣德年間疆域 |  1583年明朝疆域 1583年明朝疆域 | ||

行政區劃

洪武九年(1376年)改行省為,但習慣上仍稱“省”。1370年於各省設定一,1375年改為。1427年棄安南後,明朝在全國設定,包括、陝西、山西、山東、河南(以上為北五省)、、浙江、江西、、四川(以上為中五省)、廣東、福建、廣西、貴州、雲南(以上為南五省)。共設定16都司、5行都司、2留守司。其中十三個是與布政使司同名的都司,其它三個是、和。

五行都司是陝西(治衛,今張掖)、四川(治衛,今西昌)、湖廣(治衛,今湖北鄖縣)、福建(治建寧府,今)、山西(治)。兩留守司是洪武年間設定的中都留守司(今)和嘉靖年間置於(今湖北)的興都留守司。

此外,在的設有、;在東北女真部落設,下轄131衛,至萬曆年間增至384衛;另有置於以西地區的西北八衛,以上均屬,與內地的都司、行都司性質不同。明朝最後有140府,193州,1138縣,493衛,359所。

政治

參見:、

內閣制度

1380年朱元璋罷中書省,廢丞相,親理政務,但是力不從心,故設立四輔官來輔佐政事,但這項制度效能不彰,1382年七月被廢。十一月,仿宋制,置華蓋殿、武英殿、、東閣諸大學士,又設,以輔導太子,品秩皆為正五品。朱棣登基後,特派解縉、、等入值文淵閣,參預機務,由此成立內閣。

只為皇帝的顧問,奏章的批答為皇帝的專責。內閣大學士一職多以碩德宿儒或朝中大臣擔任,只照皇帝意旨寫出,稱“傳旨當筆”。增置謹身殿大學士。宣宗時期,由於楊溥、楊士奇、楊榮等入閣,宣宗批准內閣在奏章上以條旨陳述己見,稱為“票擬”制度。明初,內閣無實權。之後內閣地位逐漸升高,許可權逐漸增大,到明世宗時,內閣終躍至六部之上。嘉靖以後,朝位班次,俱列六部之上。自此,內閣成了中央最高的的。

六部制度

明朝在中央和南京各設定吏、戶、禮、工、刑、兵六部,與前代相比,明朝最初在每部增加尚書侍郎各一。之後,朱元璋廢丞相之職,六部因此地位得到了提高。每部只設一個尚書,兩個侍郎,原有的各科尚書降為郎中。各部尚書和侍郎的官階也上升。其中以吏部最為重要,戶部人員最多。禮部與工部地位較低,而在除兵部、戶部外,其他四部基本沒有沒有實權,是被排擠出中央的官員的“養老之地”。

監察機構

朱元璋為吳王時,始置御史台,設左、右各一名。1380年,罷御史台。1382年更置,設監察八人。分為浙江、河南、山東、北平、山西、陝西、湖廣、福建、江西、廣東、廣西、四川十二道,各道置御史三到五名,稱為十二道監察御史。監察御史都駐在京師,有事帶印出巡,事畢回京繳印。1403年,改北平道為北京道。1420年,罷北京道,增設貴州、雲南、交趾三道。1425年,稱行在都察院。1435年,罷交趾道,始定為。正統年間去“行在”字。

六科機構

,負責侍從、規諫、補闕、拾遺、稽察六部百司之事。洪武六年,設給事中十二人,秩正七品,始分為六科,每科二人。洪武二十四年,更定科員,每科都給事中一人,正八品。六科官職雖低,然職權很高。他們有“封駁權”,可以不贊成皇帝的意旨。該制度發揮了一定的改善朝政作用。

五寺機構

五寺包括、、、和。大理寺與刑部和都察院合為,其職權與今日之最高法院相似。大理寺的首長稱為,之一。其餘四寺卿職權較低。太常寺負責祭祀禮樂,隸屬於禮部;太僕寺管理馬匹,隸屬於兵部;光祿寺負責壽宴、進貢等,隸屬於禮部;鴻臚寺負責朝會、賓客(外吏朝覲,諸蕃入貢)、吉凶儀禮。

廠衛機構

錦衣衛負責偵查國內外情報,直接對皇上負責,擁有可以逮捕任何人,並進行秘密審訊的權利。東廠主要職責就是監視政府官員、社會名流、學者等各種政治力量,並有權將監視結果直接向皇帝匯報。依據監視得到的情報,對於那些地位較低的政治反對派,東廠可以直接逮捕、審訊;而對於擔任政府高級官員或者有皇室貴族身份的反對派,東廠在得到皇帝的授權後也能夠對其執行逮捕、審訊。西廠設立於憲宗時期,首領為。1482年後被廢。其後又被武宗短暫恢復。設於武宗時期,任務是牽制錦衣衛、東廠和西廠的權利,防止它們三個機構相互勾結權利的擴展,是武宗為政的另一種手段。首領為宦官,劉謹伏誅後,內廠與西廠同時被廢,僅留東廠。

其它機構

太師、太傅、太保為三公,之後,三公皆為虛銜,為勛戚文武大臣加官、贈官。、太子太傅、,只有以專為太子太師,留輔太子,自是以後,終明一代皆為虛銜。他們名為輔導太子,但實際上輔導太子的機構是。詹事府下設兩坊、一局、一廳。此外還有,太醫院附屬有生藥庫和。

(十二監、四司、八局,由宦官所擔任)。親軍上直二十六衛,除錦衣衛設有南北兩個,其他二十五衛各設有一個鎮撫司,已上俱不屬管轄。女官,洪武五年,定為六局一司。後,職盡移於宦官,只保留少數女官。

法律

《》提出了“法律面前人人平等”的原則,的修律,更將“不因言殺人”寫入律法。

軍事

為在全國各地軍事要地設立衛所駐軍,衛有軍隊五千六百人,其下依序有千戶所、百戶所、總旗及小旗等單位,各衛所都隸屬於五軍都督府,亦隸屬於,有事從徵調發,無事則還歸衛所。軍隊來源為世襲的軍戶,由每戶派一人為至衛所當兵,軍人在衛所中輪流戊守以及屯田,屯田所得以供給軍隊及將官等所需。其目標在養兵而不耗國家財力,但以後漸無法維持,軍人生活水平及社會地位日漸低下,逃兵也逐漸增加,軍備因此逐漸廢馳。

在嘉靖年間,應付之亂時,將領戚繼光在浙江地區採用招募民兵加以訓練的方式,來取代不堪的衛所兵。正因為明朝正規軍衛所軍的不堪用,故這些民兵,成為在明朝後期逐漸擔負起維持明朝有效統治的作戰部隊,而其中最為有名的就是戚繼光的召募以浙江人為主的、父子麾下的及所召募以遼東人為主的。

經濟

參見:

農業

明代中後期,農產品呈現糧食生產的專業化、商業化趨勢。江南廣東一大片原來產糧區由於大半甚至八九成都用來生產棉花甘蔗等經濟作物而成為糧食進口區,其它一些地方則靠供給糧食成為商品糧食出口區。

長江三角洲一帶是當時桑、棉經濟作物和手工業最發達的地步,患糧食不足……區域內調劑甚繁。但整個區域仍有不足,須由湖北,江西,安徽運入,所謂“半仰食於江、楚、廬、安之栗”。

一般糧食作物的種植,主要有稻、麥、粟、梁、黍、菽等多種穀類;某些本來可以自給的區域,由於手工業的發展,非農業人口的劇增,或經濟作物種植面積的不斷擴大,使本地生產糧食不能滿足需求,因而每年需從外地輸入大量糧食。

不少土地主縉紳也逐步將資金投向工商業,“富者縮資而趨末”,以徽商、晉商、閩商、粵商等為名號的亦逐漸形成,並在一定地區和行業中有著舉足輕重的地位。農業人口轉為工商業者的數量急增。

工業

明朝無論是鐵、造船、建築,還是絲綢、紡織、瓷器、印刷等方面,在世界都是遙遙領先,產量占全世界的2/3以上,比農業產量在全世界的比例還要高得多。明朝民間的手工業不斷壯大,而官營卻不斷萎縮。 景泰藍瓷器

景泰藍瓷器

景泰藍瓷器

景泰藍瓷器明朝以較短的時間完成了宋朝手工業從官營到私營的演變,而且變化得更為徹底。迄至明朝後期,除了鹽業等少數幾個行業還在實行以商人為主體的制外,一些手工業都擺脫了官府的控制,成為民間手工業。

商業

晚明時中國民間私營經濟力量遠比同期西方強大,當英國商人手工場業主擁有幾萬英鎊已算巨富時,明朝民間商人和資本家動用幾百萬兩的銀子進行貿易和生產已經是很尋常,鄭芝龍海上貿易集團的經濟實力達到每年收入數千萬兩白銀,當時荷蘭的根本無法與之相抗衡。

在商業都市的發展規模、狀況和市場化程度方面:16世紀的歐洲城市規模較小,1519年至1558年時期,擁有2萬至3萬人口即可稱為“大城市”。從城市規模和人口比例看,晚明中國的城市化程度反倒稍高一些。據的數據,中國城市人口在明末占總人口的6%至7.5%。據的估計,1630年時中國已達到8%,略高於清代城市化率的7.4%,晚明城市人口約達1536萬人。

人口

明代戶口峰值出現在,但對於具體時間與人口數,不同學者有不同說法。認為明末人口六千餘萬;趙文林、謝淑君認為明朝於1626年達到人口峰值,實際人口大約一億人左右;王育民認為年間明朝人口達到峰值,實際人口在1.3億人至1.5億人之間;認為1600年實際人口達1.5億;認為1600年明朝約有1.97億人,並推測1655年明清之際人口谷底約為1.2億人;曹樹基認為1630年明朝達到人口峰值,實際人口大約有1.9251億人,1644年實際人口約有1.5247億人;而經濟學家則認為1600年明朝實際人口大約有1.6億人。

| 年代 | 戶數 | 口數 | 備註 |

|---|---|---|---|

洪武十四年(1381年) | 10654362 | 59873305 | - |

洪武二十四年(1391年) | 10684435 | 56774561 | - |

洪武二十六年(1393年) | 10652870 | 60545812 | 實際人口達七千萬 |

建文四年(1402年) | 10626779 | 56301026 | - |

永樂元年(1403年) | 11415829 | 66598337 | 此為官方統計的戶數峰值 |

永樂二年(1404年) | 9685020 | 50950470 | - |

永樂十年(1412年) | 10992436 | 65377633 | - |

永樂二十二年(1424年) | 10066080 | 52468153 | - |

洪熙元年(1425年) | 9940566 | 52083651 | - |

宣德十年(1435年) | 9702495 | 50627569 | - |

正統十四年(1449年) | 9447175 | 53171070 | - |

景泰七年(1456年) | 9447175 | 53712925 | - |

天順八年(1464年) | 9107250 | 60499330 | - |

成化十五年(1479年) | 9210690 | 71850132 | 此為官方統計的人口峰值 |

成化二十二年(1486年) | 9214144 | 65442680 | - |

弘治四年(1491年) | 9113446 | 53281158 | - |

弘治十五年(1502年) | 10409788 | 50908672 | - |

弘治十七年(1504年) | 10508935 | 60155835 | - |

正德元年(1506年) | 9151773 | 46802050 | 此為官方統計的人口谷底 |

正德十年(1515年) | 9383148 | 62573730 | - |

正德十五年(1520年) | 9399979 | 60606220 | - |

嘉靖元年(1522年) | 9721652 | 60861273 | - |

嘉靖十一年(1532年) | 9443229 | 61712993 | - |

嘉靖二十一年(1542年) | 9599258 | 63401252 | - |

嘉靖三十一年(1552年) | 1609350 | 63344107 | 此為官方統計的戶數谷底 |

嘉靖四十一年(1562年) | 9638396 | 63654248 | - |

隆慶元年(1567年) | 10008850 | 62537419 | - |

隆慶二年(1568年) | 10008850 | 62537419 | 抄舊,即戶部官員連年照抄戶口數。 |

隆慶三年(1569年) | 10008850 | 62537419 | 抄舊 |

隆慶四年(1570年) | 10008850 | 62537419 | 抄舊 |

隆慶五年(1571) | 10008850 | 62537419 | 抄舊 |

萬曆六年(1578年) | 10621436 | 60692856 | - |

萬曆三十年(1602年) | 10030241 | 56355050.5 | 口半,即“五分丁”,此年墾田面積達11618948傾,為明代之最。 |

泰昌元年(1620年) | 9835426 | 51655459 | - |

天啟元年(1621年) | 9835426 | 51655459 | 抄舊 |

天啟三年(1623年) | 9835426 | 51655459 | 抄舊 |

天啟五年(1625年) | 9835426 | 51655459.5 | 抄舊,口半。 |

天啟六年(1626年) | 9835426 | 51655459.5 | 抄舊,口半。 |

註:本表數據出自《》、《》。 | |||

文化

參見:、、

思想

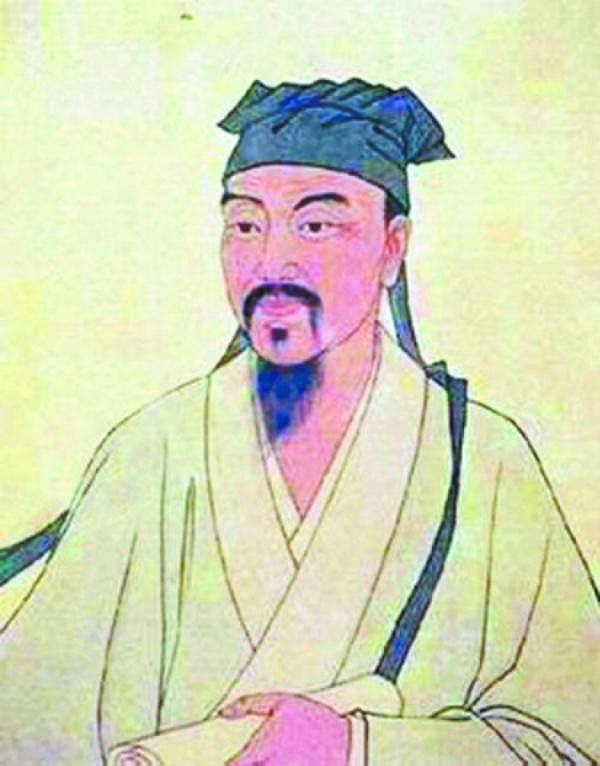

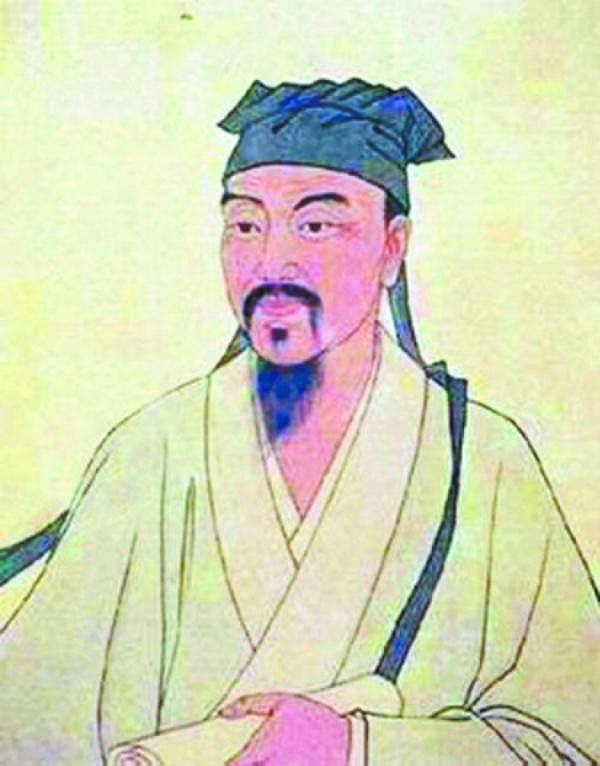

哲學思想上,繼承陸九淵的“心學”並發揚光大,他的思想強調“致良知”及“知行合一”,肯定人的主體性地位,將“人”的主動性放在學說的重心。而王陽明的弟子更進一部的強化此方面的論述,提出“百姓日用即道”,肯定平民百姓日常生活的意義,而李贄則更肯定“人慾”的價值,認為人的道德觀念系源自於對日常生活的需求,表現追求個體價值的思想。因西學東漸使科學精神與實學風尚也開始流行。明末伴隨著朝代的更替與異族的侵略,哲學家開始更多思考現實問題與政治改良,如、、等。 王陽明

王陽明

王陽明

王陽明晚明書院的興盛衝擊了官學的地位,許多知識分子利用在書院講學之際藉機批評時政,如曾講學於的及,就常諷刺時政,也使東林書院成為與當權派對抗的中心,進而導致。當時學者也會借用寺廟周邊的空地舉行“講會”,倡導新的思想價值與人生觀。

明代書院的自由探討辯論學風,是當時最開明進步的學術交融方式,在古老的中國書院裡,不同流派的思想可以在此平等交流。明朝人視學閥為恥,將以權力壓制民意視為卑劣,即使是高高在上的皇帝,的大首輔也不例外。

文學

明代文學以小說達到的藝術成就最高,創作了大量的以歷史、神怪、公案、言情和市民日常生活為題材的長篇章回小說和短篇的話本、擬話本。一些文人加工改寫了宋元話本,還創作擬話本。“”、“”就是這種話本和擬話本的代表作。

中國小說史上的中的三部——《》、《》、《》與小說《》就是出於明朝。加工編輯的三部白話短篇小說集“”(即《》《》《》)每部四十篇,共一百二十篇,主要是描寫青年愛情故事以及平民市井生活,最著名的如《杜十娘怒沉百寶箱》、《金玉奴棒打薄情郎》、《轉運漢巧遇洞庭紅》等;與“三言”類似每部四十篇的短篇小說集還有編著的“”以及1987年才被發現的《》(編著)。傳統雅文學的發展在明代繼續發展,著名文人有、、、、唐寅、、、、、錢謙益、、等人。散曲家則有、、、陳譯、等人。 馮夢龍

馮夢龍

馮夢龍

馮夢龍萬曆時期,猛烈反對前後七子的擬古主義,有以公安、袁宏道與為代表的。他們認為文學是隨著時代的變化而變化的,有各個不同的時代,即有各種不同的文學。竟陵、為代表的主張獨抒性靈,並且乞靈於古人,目的為“引古人之精神以接後人之心目,使其心目有所止焉,如是而已矣”。

戲曲

元末雜劇一度中衰。明中葉後,隨著城鎮經濟的繁榮,為民眾所喜聞樂見的戲曲又出現了新的發展,產生了許多具有進步意義的作品。明代劇作中最負盛名的是《》。

在明代,流行的戲曲唱腔中,主要有和(崑腔)。本局限於。嘉靖年間,著名音樂家魏良輔對崑腔進行改革,使它既集中表現了南曲的清柔婉轉的特點,又保存了部分北曲激昂慷慨的聲腔,成了當時最有影響的一種戲曲音樂。

書法

明朝朝廷極力推崇書法,明朝書法以行書和草書為主。明初書法陷於台閣體泥沼,沈度學粲兄弟推波助瀾將工穩的小楷推向極致,“凡金版玉冊,用之朝廷,藏秘府,頒屬國,必命之書“。二沈書法被推為科舉楷則,於是台閣體盛行。明中期吳中四家崛起,書法開始朝尚態方向發展。、、與唐寅是這個時期的代表,書法開始邁入倡導個性化的新境域。晚明書壇興起一股批判思潮,書法上追求大尺幅,震盪的視覺效果,有名的有、、與倪元瑞等。

詩文

明代詩文數量卻浩如煙海,不僅作家眾多,而且各成流派。永樂至正統年間,文壇上出現了以內閣大學士楊士奇、、為首的“”詩派。明中葉,在反對台閣體冗沓文風的鬥爭中,先有弘治、正德年間的、為首的“”崛起,繼而又有嘉靖、萬曆間、為首的“”雄踞文壇。他們以復古為號召,主張“文必秦漢,詩必盛唐”。當前、後七子復古運動興起時,文壇上又相繼迭起“”和“”。

繪畫

明初,宮廷畫家居畫壇主流。15世紀中葉,江南、、唐寅、“吳門四大家”崛起。他們廣泛吸取了唐、五代、宋、元諸派之長,形成了各具特殊風格的繪畫藝術,又被後世稱為“”。嘉靖時,傑出畫家,自辟蹊徑,創潑墨花卉。萬曆年,吳門畫家開啟實景山水寫生之先河,在繼承風格和特色的基礎上加以創新,畫面清新典雅,意境空靈清曠。明末還有人物畫家、、、、,花鳥畫家等。

科技

天文氣象

十四世紀中葉的《白猿獻三光圖》載有132幅雲圖,並與天氣變化聯繫起來,絕大部分與現代氣象學原理相一致。(歐洲到1879年才出版只有十六幅的雲圖。)

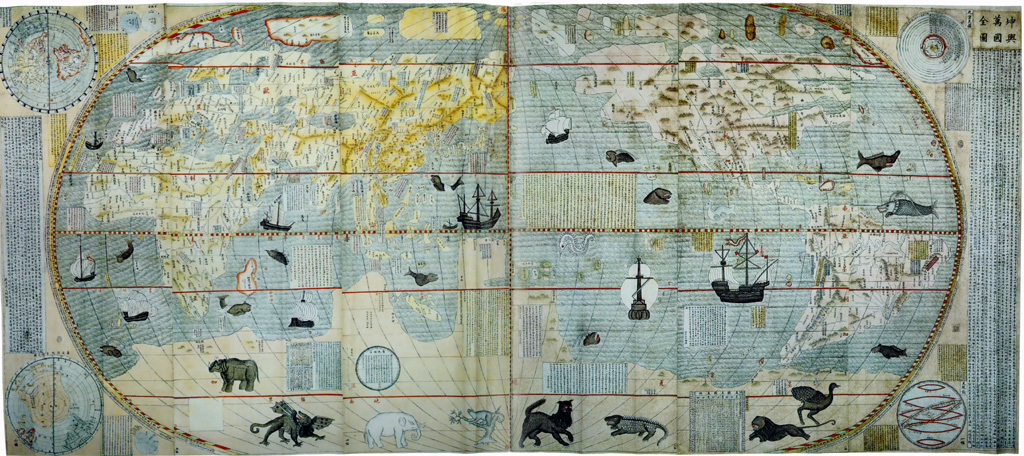

1383年南京設京師,1439年造置北京(1900年被八國聯軍德國劫走,1921年索回,置)。 坤輿萬國全圖

坤輿萬國全圖

坤輿萬國全圖

坤輿萬國全圖1442年,北京設。

1446年,建晷影堂(位於西南側)。

1607年,撰《》刊行。

1617年,著《》記載海洋占候等的詳細資訊。

1634年,正式安裝中國第一架天文望遠鏡:“”(yong)。

1643年,出版《》。

數學物理

1450年,撰《》。

1524年,著成54卷總計1500多問近50萬字《新集通證古今》。

1584年,著《》出版。

1592年,撰《》最早記載使用方法開平方和開立方。

1606年,開始合譯《》。

1613年,李之藻據西人《實用算術概論》和中國程大位《算法統宗》編譯而成《同文算指》。

1637年,宋應星在《論氣·氣聲》中對聲音的產生和傳播作出了合乎科學的解釋,認為聲音是由於物體振動或急速運動衝擊空氣而產生的,並通過空氣傳播,同水波相類似。

在《物理小識》卷2中提出:“宙(時間)輪(空間),則宇中有宙,宙中有宇。”提出了時間和空間不能彼此獨立存在的時空觀。在《物理小識》卷1中正確地解釋了蒙氣差(即大氣折射)現象。

民間光學儀器製造家製造放大鏡、顯微鏡等幾十種光學儀器,並著《鏡史》(已佚)。

醫學醫藥

1406年,等主持收集編成《》(載方六萬一千七百三十九個,是中國現存最大的一部醫方書)。李時珍紀念郵票

1567年在太平縣試行中國人痘接種方法預防天花。(種痘預防天花是人工免疫法的開端,十七世紀中國種痘技術已相當完善,並已推廣到全國。中國種痘法於十七世紀初傳入歐洲)。

1596年著《》在南京正式出版刊行,同期問世的還有《瀕湖脈學》《奇經八脈考》等。

1601年,著《》。

1617年,收集了大量有效方劑。他注重實踐,勇於革新,創造性地進行了截趾(指)、氣管縫合等外科手術。著有《》,書中對一些腫瘤也作了論述。

1624年,撰《類經》刊行,同年,再編《》和《》。

1640年,《》64捲成書。

1641年,撰《》。

在《思問錄·外篇》中提出了關於生物體的新陳代謝的觀念,他說:“質日代而形如一,……肌肉之日生而舊者消也,人所未知也。人見形之不變而不知其質之已遷,……”

農學農政

1376年,俞宗本著《種樹書》(記載了多種樹木的嫁接方法,如桃、李、杏的近緣嫁接和桑、梨的遠緣嫁接等)。

1406年,朱橚《》問世(收集四百一十四種可供食用的野生植物資料,載明產地、形態、性味及其可食部分和食法,並繪有精細圖譜)。

1547年,著《》(記載了水稻的精耕細耘、密植、育苗、移栽等的種植經驗,是中國第一部運用哲學觀點來闡述農業技術的著作)。

1596年,(jun)著中國現存最早的海洋生物專著《》(記載了沿海一帶以海生無脊椎動物和魚類為主的二百多種水族生物的形態和生活習性等)。

1608年,喻仁、合著《》(著名的獸醫學著作,內容包括對馬、牛和駱駝的治療經驗,現今仍有實用價值)。

1617年,趙蛹著《》(有關西紅柿的種植技術等)。

1628年,徐光啟撰《》。

地理科技

1405-1431年率大型遠洋船隊到達西洋三十餘國;1425年《鄭和航海圖》編成。 徐霞客

徐霞客

徐霞客

徐霞客1536年,黃衷著《》(記錄東南亞史地與中國南洋交通情況)。

1565年,胡宗憲編《》記錄中日交通及抗倭事。

1589年,出現最早的世界地圖《》。

1639年,開始編著《》、《》。

明末徐霞客開始著《》。

化學化工

1521年,四川嘉州(今樂山)鑿成深達數百米的石油豎井。

1596年,《唐縣誌》記載以火爆法的。

1596年,在《》中記載了二百七十六種無機藥物的化學性質以及蒸餾、蒸發、升華、、沉澱、燒灼等技術。

1637年,宋應星在《》中記述冶煉技術時,把鉛、銅、汞、硫等許多化學元素看作是基本的物質,而把與它們有關的反應所產生的物質看作是派生的物質,從而產生化學元素概念的萌芽。《天工開物》中記載了中國古代冶金技術的許多成就,如冶煉生鐵和熟鐵(低碳鋼)的連續生產工藝,退火、正火、淬火、化學熱處理等鋼鐵熱處理工藝和固體滲碳工藝等。

在《》卷7中記載了煉焦炭的方法:"煤則各處產之。臭者,燒熔而閉之。成石,再鑿而入爐,曰礁。"歐洲到1771年才開始煉焦。

西學東漸

徐光啟重視演繹推理,並特別把重點放在數學上,認為數學是其他一切自然科學和的基礎。徐光啟在1629年即成立西局同年的七月二十六日,給崇禎帝上奏《條議曆法修正歲差疏》中說“蓋凡物有形有質,莫不資與度數故耳”,提出“分曹”料理,即分學科研究的思想,並論述數學和其他科學的關係,及數學在生產實踐中作用。他認為數學是“從用之基”,提出“度數旁通十事”:、測量、音律、軍事、理財、建設、機械、、醫藥、計時。在他掌管的“曆局”內開展以數學為根本,兼及氣象學、水利工程、軍事工程技術、建築、機械力學、大地測量、醫學、算學及音樂等學科的研究工作。徐光啟

曆局有了科學研究機構的雛形。崇禎帝對此積極反應和支持,下旨批示“度數旁通,有關庶績,一併分曹料理,該衙知道”。徐光啟開創的“格物窮理之學”有、、、,其後又有,等發揚。

民族

詳見:韃靼、、、烏思藏(、)、、

外交

參見:

朝貢體系

明初逐步恢復了唐宋時期的,到明成祖時期開創的外交局面,進一步完善了。

七下西洋

為加強與海外諸國的聯繫,朱棣派和出使西洋。從1405年到1433年,鄭和七次航海,訪問亞非30多個國家和地區,最遠到達紅海沿岸和非洲東海岸地區。明永樂南京繪《瑞應麒麟圖》

出使西域

同時又派遣吏部驗封司員外郎出使、、等西域十八國,並著述《》、《》等。加強了明朝同世界各國的經濟政治上的往來,為中國走向世界做出了貢獻。

海禁政策

元末明初,日本的、商人和海盜,經常騷擾中國沿海地區,被稱為。為防倭寇,朱元璋頒布了海禁政策。明朝中期,朝廷誤以為“起於市舶,遂罷之”。合法的私人海外貿易,受到嚴厲限制。中國東南沿海的一些奸商,與倭寇相勾結,共同走私、搶掠分贓,倭患愈演愈烈。

東南倭亂

明朝派戚繼光到浙東抗倭。他率領,在台州九戰九捷,取得抗倭鬥爭的重大勝利。後來他又率軍開赴福建、廣東,與另一位抗倭名將連續重創倭寇。到1565年,東南沿海的倭寇基本剿清。抗倭的戚繼光

倭寇平息後,朝廷有鑒於對外貿易對沿海居民的重要性,逐步解除,使民間走私貿易逐步正當化,國際貿易使中國進入了逐漸成形的世界貿易體系之中。

萬曆援朝

豐臣秀吉統一全日本後,意欲占領。萬曆二十年(1592年),日本進攻朝鮮,逃到並派使節向明朝求救。最終明軍取得了戰爭的勝利,中日進行和談。但萬曆二十五年(1597年)後,日本再次進攻朝鮮。萬曆二十六年(1598年),病逝,日軍士氣受挫,決定撤退本土,然遭中朝聯軍攔截,於露梁海戰全殲來援日軍,但、不幸戰死殉國。萬曆韓戰是明朝最後的輝煌,奠定了之後三百年的東亞格局。

中西交流

16世紀,以後,於1511年占領了,愈甚渴望對中國的往來。1513年,葡萄牙國王派出一支對華使團前往中國,並在廣州登入,希望與明政府建交。後來經過幾次海戰,葡萄牙戰敗,明武宗同意葡萄牙人在澳門開設洋行,修建洋房,並允許他們每年來廣州“”。這是西方國家第一次正式性的登入中國並接觸中國。 利瑪竇

利瑪竇

利瑪竇

利瑪竇社會

參見:

帝王世系

| 明朝君主畫像 | ||

|---|---|---|

明太祖洪武帝朱元璋 明太祖洪武帝朱元璋 |  明惠宗建文帝朱允炆 明惠宗建文帝朱允炆 |  明成祖永樂帝朱棣 明成祖永樂帝朱棣 |

明仁宗洪熙帝朱高熾 明仁宗洪熙帝朱高熾 |  明英宗正統帝朱祁鎮 明英宗正統帝朱祁鎮 | |

明代宗景泰帝朱祁鈺 |  明孝宗弘治帝朱祐樘 明孝宗弘治帝朱祐樘 | |

明世宗嘉靖帝朱厚熜 明世宗嘉靖帝朱厚熜 |  明穆宗隆慶帝朱載垕 明穆宗隆慶帝朱載垕 | |

明神宗萬曆帝朱翊鈞 明神宗萬曆帝朱翊鈞 |  明光宗泰昌帝朱常洛 明光宗泰昌帝朱常洛 |  明熹宗天啟帝朱由校 明熹宗天啟帝朱由校 |

| 廟號 | 諡號 | 名諱 | 生卒時間 | 年號 | 在位時間 |

|---|---|---|---|---|---|

德祖 (追尊) | 玄皇帝 (追謚) | - | - | - | |

懿祖 (追尊) | 恆皇帝 (追謚) | - | - | - | |

熙祖 (追尊) | 裕皇帝 (追謚) | - | - | - | |

仁祖 (追尊) | 淳皇帝 (追謚) | 1283年-1344年 | - | - | |

太祖 | 開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝 | 1328年-1398年 | 1368年-1398年 | ||

興宗 (追尊、明成祖剝奪、追尊) | 1355年-1392年 | - | - | ||

惠宗(追尊) | 1377年-1402年 | 1398年-1402年 | |||

太宗 (初上廟號太宗) 成祖 (改上廟號) | 啟天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝 (累謚) | 1360年-1424年 | 1402年-1424年 | ||

仁宗 | 敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝 | 1378年-1425年 | 1424年-1425年 | ||

宣宗 | 憲天崇道英明神聖欽天昭武寬仁純孝章皇帝 | 1398年-1435年 | 1425年-1435年 | ||

英宗 | 法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝 | 1427年-1464年 | 1435年-1449年 | ||

代宗 (追尊) | 恭仁康定景皇帝 (及清朝追謚) 符天建道恭仁康定隆文布武顯德崇孝景皇帝 (追謚) | 1428年-1457年 | 1449年-1457年 | ||

英宗 | 法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝 | (復辟) | 1427年-1464年 | 1457年-1464年 | |

憲宗 | 繼天凝道誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝 | 1447年-1487年 | 1464年-1487年 | ||

孝宗 | 建天明道誠純中正聖文神武至仁大德敬皇帝 | 1470年-1505年 | 1487年-1505年 | ||

武宗 | 承天達道英肅睿哲昭德顯功弘文思孝毅皇帝 | 1491年-1521年 | 1505年-1521年 | ||

睿宗 (追尊) | 興獻帝 (追謚) 恭穆獻皇帝 (改謚) 知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭簡敬文獻皇帝 (累謚) | 1476年-1519年 | - | - | |

世宗 | 欽天履道英毅神聖宣文廣武洪仁大孝肅皇帝 | 1507年-1566年 | 1521年-1566年 | ||

穆宗 | 契天隆道淵懿寬仁顯文光武純德弘孝莊皇帝 | 1537年-1572年 | 1566年-1572年 | ||

神宗 | 范天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝 | 1563年-1620年 | 1572年-1620年 | ||

光宗 | 崇天契道英睿恭純憲文景武淵仁懿孝貞皇帝 | 1582年-1620年 | 1620年 | ||

熹宗 | 達天禪道敦孝篤友章文襄武靖穆莊勤悊皇帝 | 1605年-1627年 | 1620年-1627年 | ||

懷宗 (清世祖去廟號) 思宗 (明安宗尊) 毅宗 (改上廟號) | 莊烈愍皇帝 (清世祖謚) 紹天繹道剛明恪儉揆文奮武敦仁懋孝烈皇帝 (謚) | 1609年-1644年 | 1627年-1644年 | ||

- | 獻愍太子 (謚) 悼皇帝 (明監國魯王追謚) | 1629年-1644年 | 1644年 | ||

恭宗 (追尊) | 慕天敷道貞純肅哲修文顯武聖敬仁毅孝皇帝 (累謚) | 1586年-1641年 | - | - | |

安宗 | 奉天遵道寬和靜穆修文布武溫恭仁孝簡皇帝 | 1607年-1646年 | 1644年-1645年 | ||

紹宗 | 配天至道弘毅肅穆思文烈武敏仁廣孝襄皇帝 | 1602年-1646年 | 1645年-1646年 | ||

文宗 | 貞天應道昭崇德毅寧文宏武達仁閔孝節皇帝 | 1605年-1647年 | 1646年 | ||

禮宗 (追尊) | 體天昌道莊毅溫弘興文宣武仁智誠孝端皇帝 (追謚) | 1597年-1645年 | - | - | |

昭宗 | 應天推道敏毅恭儉經文緯武禮仁克孝匡皇帝 | 1623年-1662年 | 1646年-1662年 |

推翻元朝,建立明朝的明太祖高皇帝朱元璋。

推翻元朝,建立明朝的明太祖高皇帝朱元璋。 自殺殉國的明思宗烈皇帝朱由檢

自殺殉國的明思宗烈皇帝朱由檢