基本介紹

- 中文名:明朝兵制

- 外文名:ming dynasty soldier system

- 時間:中國明朝(1368—1644)

- 軍制:、

- 分類:京軍、地方軍、衛軍

衛所制,分類,京軍,地方軍,衛軍,軍制,屯田制,募兵制,

衛所制

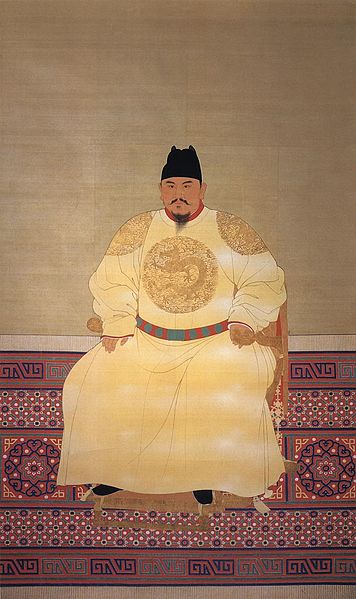

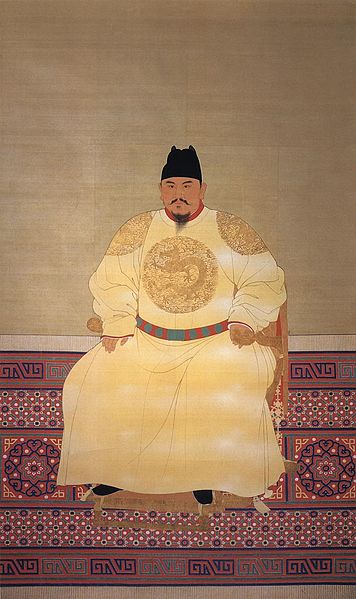

朱元璋統一全國後,採納建議,立軍衛法,在全國建立衛所,控扼要害。中央設。十三年(1380)改為五軍(即中、左、右、前、後軍)都督府,為最高軍事機關,掌管全國衛所。征討、鎮戍、訓練等則聽命於。遇有戰事,兵部奉皇帝旨意調軍,任命領兵官,發給印信,率領所調發的軍隊出征。戰爭結束,領兵官繳印於朝,官軍各回衛所。這種統軍權與調軍權分離和將不專軍、軍不私將的制度,旨在保證皇帝對全國軍隊的控制。在地方,(簡稱),置,為地方統兵長官。都司之下,在衝要地區的府(含直轄州)、縣(州)置衛或設所。一般衛由衛指揮使率領,轄5個,共5600人;千戶所由率領,轄10個,共1120人,百戶所由帶領,轄2個,共112人;總旗轄5個小旗,共50人;小旗10人。洪武二十六年(1393),定全國都司、衛所,共設17個、行都司3個、1個、內外衛329個、千戶所65個。兵額最多時達270餘萬人。 朱元璋

朱元璋

朱元璋

朱元璋分類

京軍

明朝軍隊分為京軍(亦稱)和地方軍兩大部分。京軍為全國衛軍的精銳,平時京師,戰時為征戰的主力。洪武初年,京軍有48衛。遷都北京,京師接近前線,京軍多達72衛,並正式成立了五軍、三千、神機。平時,習營陣,主巡哨,掌火器,戰時扈駕隨征。以後,京軍制度累有更易。此外,尚有拱衛皇帝的侍衛,如和、、、府軍等12衛軍,以及隸屬的武驤左右、左右等4衛營。

地方軍

地包括衛軍、和。衛軍配置於內地各軍事重鎮和東南海防要地。邊兵是防禦北方的戍守部隊, 配置於東起鴨綠江、西抵的9個,史稱“”。民兵是軍籍之外、由官府僉點、用以維持地方治安的武裝,內地稱、義勇或弓兵、機兵、快手,西北邊地稱土兵,西南有苗兵、等土司兵。此外,還有不同行業和階層組建的礦兵、鹽兵、僧兵(少林兵、五台兵)等,遇有戰爭,常被召出征,戰爭結束仍回原址。

衛軍

軍制

屯田制

衛軍實行屯田制度。按規定,邊地軍丁三分守城,七分屯種;內地軍丁二分守城,八分屯種。每個軍丁授田一份,由官府供給耕牛、農具和種子,並按份征糧。洪武至年間,全國約有八九十萬頃。除大量軍屯外,還實行作為補助手段,即按“開中法”,由商人在邊地募人墾荒繳糧,以補充軍糧。