張可久(約1270~約1350),字小山(《》);一說名伯遠,字可久,號小山(《》);一說名可久,字伯遠,號小山(《》);又一說字仲遠,號小山(《》),(治所在今浙江寧波)人,元朝著名散曲家、劇作家,與並稱“雙壁”,與合為“二張”。現存800餘首,為元曲作家最多者,數量之冠。

他仕途失意,詩酒消磨,,作品大多、贈答唱和。擅長寫景狀物,刻意於鍊字斷句。講求對仗協律,使他的作品形成了一種的風格。可以說,元曲到張可久,已經完成了文人化的歷程。

基本介紹

- 本名:張可久

- 別稱:張小山、張伯遠

- 所處時代:元代

- 民族族群:漢族

- 出生地:慶元(今浙江寧波)

- 出生時間:不詳

- 去世時間:不詳

- 主要作品:《》

- 主要成就:元代散曲“清麗派”的代表

- 職業:散曲家、劇作家

人物生平,主要成就,多產大家,散曲成就,人物評價,個人作品,

人物生平

張可久(約1270~約1350),元代著名散曲作家,浙江(路治今浙江寧波)人。曾多次做路這樣的下級官吏,後以路吏轉首領官(以上見曹楝亭本《》)。《》中有《送張小山之桐廬典史》詩,可知其又曾為。至正初年七十餘,尚為崑山幕僚(見李祁《雲陽集·跋賀元忠遺墨卷後》),八年(1348年)猶在世。一生,時官時隱,曾漫遊江南之名勝古蹟,足跡遍及江蘇、浙江、安徽、湖南一帶,晚年隱居在杭州一帶。

在元代220多位作家中,有散曲集傳世的只有、和張可久三人,但其他兩人都是在臨死前或死後才刊行於世。而張可久不僅在元代已有四本散曲集傳世(鍾嗣成《靈鬼簿》記載,“有《今樂府》盛行於世,又有《吳鹽》、《蘇堤漁唱》”,另有胡存善編《小山樂府》),在元曲選集《》和《樂府群英》中,張可久入選的作品也是最多的。這說明他的作品在元代已獲得了廣泛的歡迎,甚至連元武宗在皇宮賞月時也令宮女傳唱他的散曲。

張可久與並稱兩大家。他的作品,一部分流露了他對人生失意的不平,如《賣花聲客況》所寫到的“十年落魄江濱客,幾度雷轟薦福碑,男兒未遇暗傷懷”;也反映出人世的陰暗面,如《醉太平無題》所寫到的“文章糊了盛錢囤,門庭改做迷魂陣,清廉貶入睡餛飩”;但是更多的,是寫隱居生活的閒逸、對隱居生活的讚賞,和對大量的山水風光的描摹,以及元曲中最常見的關於男女風情的詠吟。

從張可久的作品來看,他早年與、、有交往,曾互相作曲唱和。又據《》及其他零星記載,他曾做過負責地方稅務的“”、等吏職,據說他七十餘歲時尚為“崑山幕僚”(李祁《跋賀元忠遺墨卷後》)。而他的散曲里,涉及較多的是隱居和遊蕩江湖的生活。所以,他的一生大約就是在時隱時仕、輾轉辛勞中度過的。他自己所說的“半紙虛名,萬里修程”(《上小樓春思》),便是形象的概括。

主要成就

多產大家

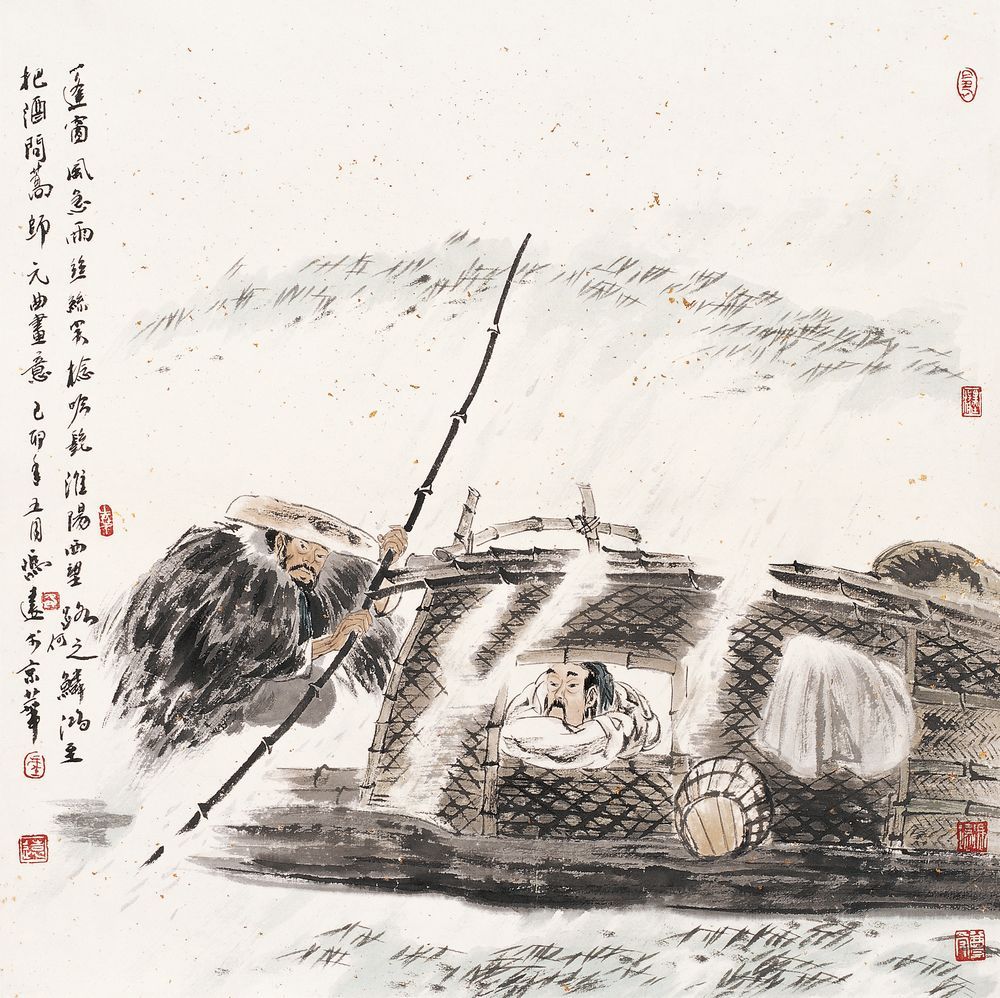

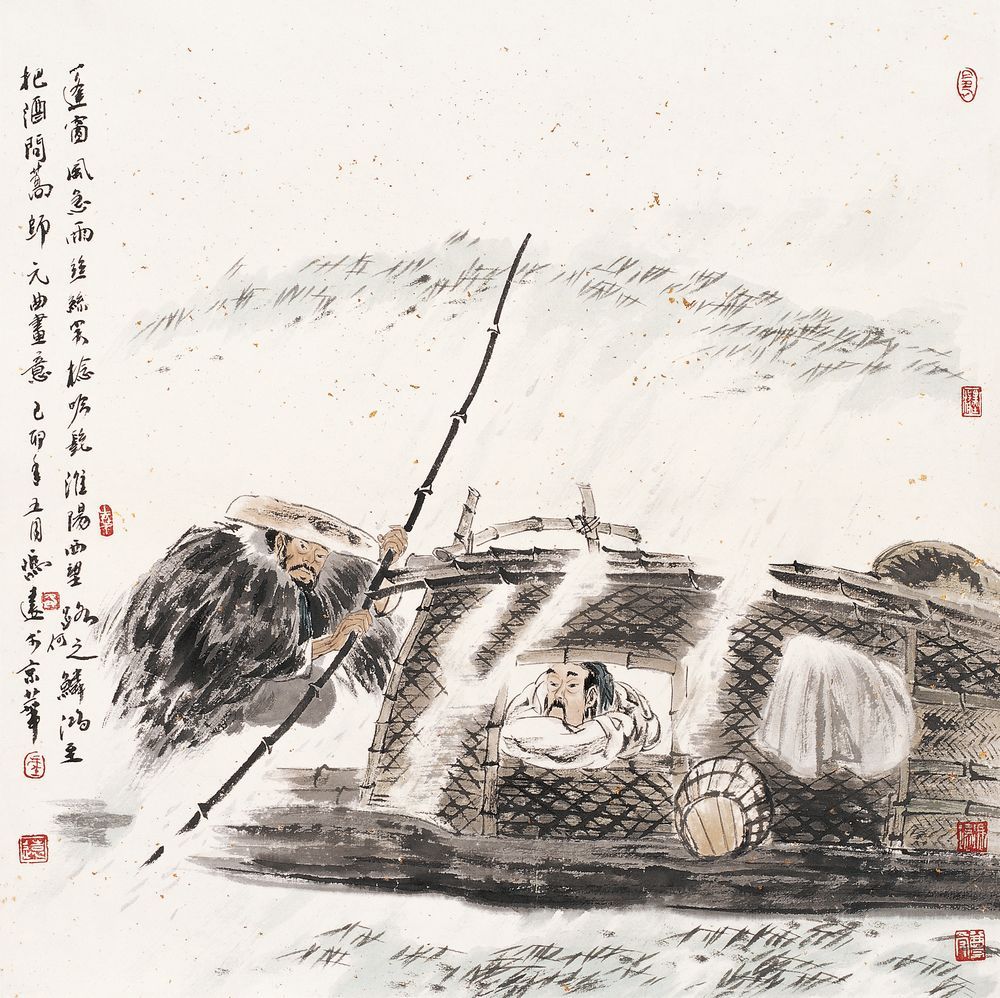

張可久畢生致力於詞曲的創作,是元代最為多產的散曲大家,也是元曲的之一,其在世時便享有盛譽。其作品風格多樣“或詠自然風光、或述生活、或為酬作、或寫”,是中“”的代表作家。其散曲,元世已有《今樂府》、《蘇堤漁唱》、《吳鹽》三種行於世(見曹本《錄鬼簿》),且子胡存善已編有《》(同上)。今存散曲,據《》所輯,共855首,套數9套,其數量為元人之冠。小山亦能詩,見於《》癸集,然以散曲盛稱於世。元·《雙調·殿前歡《題小山蘇堤漁唱》稱其“才華壓盡句,字字清殊”,“價等連城玉,名重《》”;《雙調·燕引雛》《奉寄小山先輩》稱其“聲傳南國,名播”。明·補《錄鬼簿》輓詞,稱“照耀乾坤《今樂府》,《蘇堤漁唱》文相助,又《吳鹽》余意續”,“荊山玉,合浦珠,壓倒群儒”(天一閣本《錄鬼簿》)。明·《》評其詞“如”,又稱“其詞清而且麗,華而不艷,有不吃煙火食氣,真可謂;若被太華之仙風,招蓬萊之海月,誠詞林之宗匠也,當以九方皋之眼相之”。明·序喬吉、二家小令,謂“樂府之有喬、張,猶詩家之有李、杜”,《》則辯云:“李則(王)實甫,杜則(馬)東籬,始當;喬(吉)、張(可久),蓋(李)長吉、(李)義山之流”。清·劉熙載《藝概》稱喬、張“兩家固同一騷雅,不落,惟張尤獨遠耳”。今人或有以為小山曲風雅麗,其曲作有“不脫詞境”、“詞曲間幾乎一致”者,但亦肯定“小山一人造境,亦散曲中清華一派之所由立也”(任訥《曲諧》)。 張可久

張可久

張可久

張可久部分作品如《》等抒發窮通無定,的感慨;《》等曲寫百姓的痛苦和世道的險惡。這類作品充滿憤世嫉俗的感情,在一定程度上反映了當時社會黑白顛倒、賢愚不分的現實。他的小山散曲的又一內容是嚮往,描寫歸隱生活中的情景。“依松澗,結草廬,讀書聲翠微深處。”張可久結交的多為官員和文人,生活面比較狹窄,作品內容不夠廣闊,有不少唱和之作,顯得平庸。雖有憤懣和不滿,但仍表現出一種“怨而不怒”的色彩。張可久是的代表作家。他的散曲的藝術特點是:講究格律音韻;著力於鍊字鍊句,對仗工整,字句和美;融合運用詩、詞作法,講究蘊藉工麗,而且常常詩詞名句,藉以入於典雅。其作品多為欣賞山光水色,抒寫個人情懷和應酬懷古之作。作品表現了閒適散逸的情趣,同時吸收了詩詞的聲律,句法及辭藻到散曲中,形成一種清麗而不失自然的風格。明清以來頗為文人推重。明·《》譽之為“詞林之宗匠”。享譽當時,是一代曲風的關鍵人物。元散曲前期創作崇尚自然真率,後期則追求清麗雅正。張可久的創作實踐在曲風轉變中起了重要作用。其散曲在後期被視為典範。

散曲成就

張可久早年與、、有交往,曾互相作曲唱和。而他的散曲里涉及的是隱居和遊蕩的江湖生活,正如他自己所形象概括的“半紙虛名,萬里修程”(《上小樓·春思》)。

張可久長期為吏的身世,對他的創作很有影響。生活的坎坷使他抑鬱悲傷,嚮往歸隱。因此,描寫歸隱生活的景和情在作品中就顯得多一些。“”雖然是一個傳統題材,而對張可久來說,有其特殊的、深切的思想內涵:他一生奔波於,到70歲尚任小吏“幕僚”;80歲還任“監稅松源”,有不得已的苦衷……他結交的多為官員和文人,因此生活面比較狹窄,作品內容不夠廣闊。他有不少之作,這些作品不論在思想上或藝術上都顯得平庸;同時他的社會地位和經歷,又決定了他的生活態度比較順從,雖有和不平,都表現一種“怨而不怒”的色彩。張可久

張可久在散曲史上居有重要地位。元代前期,散曲家時尚,後期追求。張可久在這劃時代轉變中起了重要作用。他力求脫離散曲原有的白描的特色而入於雅正,以豐富多彩而又清麗的風格,自成元代散曲鮮花中的奇葩。《》把張可久列入“方今才人相知者”一類。他專攻散曲,特别致力於小令,能得樂府遺妙。

張可久的散曲作品,當時即已集成。據《》所輯,共存小令855首,套數9篇,占的五分之一。著有《》、《蘇堤漁唱》、《小山北曲樂府》等散曲集,又有天一閣本《小山樂府》共六卷。

張可久是元代散曲“”的代表,被譽為“詞林之宗匠”。清代詩論家推崇他為“曲家翹楚”。他的散曲主要的藝術特點是:講究格律音韻,著力於鍛字鍊句,對仗工整,字句和美,融合詩詞作法,籍以入於。許光治說他“儷辭追樂府之工,散句擷唐宋之秀”(《江山風月譜·自序》)。《小山小令序》評,謂如,有不食煙火氣,可稱之為“曲仙”。

人物評價

明朝朱權在其《》中稱張可久為“詞林之宗匠”,稱“其詞清而且麗,華而不艷”;

明則稱“樂府之有喬、張,猶詩家之有李、杜”。

個人作品

張可久存世作品現存855首,套曲9首,數量為有元之冠,為元代傳世散曲最多的作家,占現存全元散曲的五分之一,其個人作品占朝代作品總量的比例之高,在中國文學史上是絕無僅有的。張小山小令

〔黃鐘〕 | 〔黃鐘〕 | 〔黃鐘〕 |

〔黃鐘〕 | 〔黃鐘〕人月圓·吳門懷古 | 〔黃鐘〕人月圓·春日湖上 |

〔正宮〕 | 〔正宮〕醉太平·懷古 | 〔正宮〕 |

〔仙呂〕錦橙梅·紅馥馥的臉襯霞 | 〔中呂〕 | 〔中呂〕 |

〔中呂〕紅繡鞋·寧元帥席上 | 〔中呂〕紅繡鞋·虎丘道士 | 〔中呂〕 |

〔中呂〕 | 〔中呂〕普天樂·道情 | 〔中呂〕喜春來·金華客舍 |

〔中呂〕喜春來·永康驛中 | 〔中呂〕 | 〔中呂〕 |

〔中呂〕齊天樂過紅衫兒·道情(二首) | 〔中呂〕 | 〔中呂〕山坡羊·客高郵 |

〔中呂〕 | 〔中呂〕 | 〔南呂〕四塊玉·客中九月 |

〔南呂〕一枝花·湖上歸 | 〔雙調〕 | 〔雙調〕 |

〔雙調〕 | 〔雙調〕 | 〔雙調〕水仙子·秋思 |

〔雙調〕水仙子·西湖廢圃 | 〔雙調〕水仙子·次韻金陵懷古 | 〔雙調〕 |

〔雙調〕 | 〔雙調〕 | 〔雙調〕殿前歡·愛山亭上 |

〔雙調〕拆掛令·西陵送別 | 〔雙調〕折桂令·村庵即事 | 〔雙調〕 |

〔雙調〕折桂令·次韻 | 〔雙調〕 | 〔雙調〕 |

〔雙調〕 | 〔越調〕 | 〔越調〕 |

〔越調〕 | 〔越調〕天淨沙·湖上送別 | 〔越調〕 |

〔越調〕 | 〔越調〕寨兒令·投閒即事 | 〔越調〕憑闌人·湖上(二首) |

〔越調〕憑闌人·江夜 |