基本介紹

詞語解釋,記載,職務變遷,區別,歷代宰相,起源,秦,漢,三國,晉,南北朝,隋,唐,五代,宋,遼,金,元,明,清,歷代稱謂表,

詞語解釋

“宰”在是的統稱,見於《》。

在,貴族家庭最重要的事在於,而祭祀時最重要的事是宰殺耕牛,所以一應象徵管家的人都稱為宰。

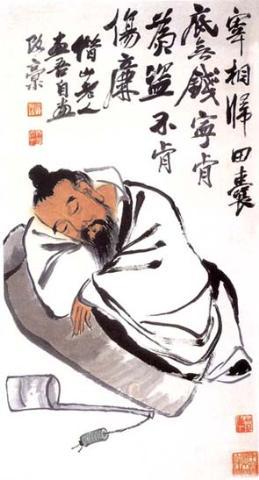

宰相:輔助帝王、掌管國事的最高官員的通稱 宰相

宰相

宰相

宰相此為宰相聽事誠隘。(聽事,即“”,大廳;處理公事,接待賓客的廳堂。)。——宋·司馬光《》

實宰相之職也。——清·《》

宰相是國君之下輔助國君處理政務的最高官職。夏商是,西周春秋是,戰國以後是宰相。

宰相,中國封建時代對君主負責、總攬政務的人。

宰相,是我國歷史上一個泛指的職官稱號。宰是主宰,相是輔助之。

關於宰相職責,西漢的丞相有過總結:“宰相者,上佐天子,理陰陽,順四時,下遂,撫四夷諸侯,內親附百姓,使各得任其職也。”

記載

《》:“宰相者,上佐天子理陰陽,順四時,下遂萬物之宜,外填撫四夷諸侯,內親附百姓,使卿大夫各得任其職也。”

北齊《顏氏家訓·省事》:“或有劫持宰相瑕疵,而獲酬謝,或有喧聒時人視聽,求見發遣。”

清倪瑞璿《閱<明史·馬士英傳>》詩:“問罪近江濆,中書醉未聞。”

職務變遷

據記載,早在商周時代已有、尹、太師之稱,這些官職雖有輔佐天子管理國家之意,但在當時尚不具備國家機器中性質。到了時代,相的名稱出現了。例如為齊國相,為趙國相。由於當時盛行,不少有知識的人被各國招聘為相。

秦國由於變化徹底,發展迅速,是第一個設立的國家,並於二年(公元前309年)任、為左右丞相。丞相之名由此而始。秦始皇統一六國後,宰相作為首次確定下來。

在秦以前的殷周時代,國家的最高統治者是通過進行統治的,商朝的王或周朝的天子不能幹涉分封國的內政,又因分封國的國君由貴族世襲,所以天子無權解除他們在分封國的統治權力。

之後,廢分封,設,廢諸侯,設官吏,皇帝不再通過宗法親緣關係進行統治,改為任命官僚向全國發號施令,因此有必要組織一套官僚機構,並藉助於宰相大臣輔佐政務。宰相就在這一歷史條件下產生了。隨著封建國家的發展,宰相制一直沿襲了兩千年。

區別

宰相

是中國古代對於輔佐君主並掌握國家最高行政權力的官員的一種通稱或俗稱,並非具體的官名(只有以其為正式官名)。史傳商代有伊尹為相,周代周公為,皆為輔佐君主並掌握國家最高權力的官員,與相就合稱為宰相。宰相聯稱始見於《·顯學》。宰相可以是一個人,也可以是一群人,例如漢代的丞相可以稱之為宰相,很長時間就是一個人,魏晉南北朝的錄尚書事可以算宰相,唐代的三省長官,甚至參加政事堂會議的官員都算宰相,宰相就是一群人。遼朝早期設北、南面官,有所謂北宰相、南宰相,有學者認為是可汗之下統帥部族的首領,非宰輔性質,存疑。

丞相

丞相與宰相不同,丞相是正式的官名,先秦時期有相、相邦等之名,秦朝建立之後,正式設定丞相。西漢建立,承襲秦制,設定有丞相,至哀帝元壽二年(公元前1年)改丞相為大司徒,這段時間有220年,是歷史上丞相這一官職設定最久的時期。自哀帝至東漢建安十三年(208)這200餘年間不設丞相,建安十三年曹操復設並任丞相,但時間很短。魏晉南北朝370年間,除東晉初年、北朝較短時間外,不設丞相,隋朝不置丞相,唐宋時期也基本不置丞相,開元元年(713),改尚書左右僕射為左右丞相,南宋乾道8年(1172)亦改尚書左右僕射為左右丞相,元朝於中書省置丞相,自秦至明朝初年朱元璋廢丞相的1600年間,丞相的設定斷斷續續,作為官名的丞相在歷史上存在時間並不長。

秦漢時期尚無官品制度,因此秦漢的丞相沒有官品,但丞相是百官之長,其官階是最高的,當時的官階是用秩俸來顯示的,丞相的秩俸號稱萬石。魏晉南北朝時期,九品官人法制度為每個官職設計了任用的資品要求,任官所需要的資品被人們稱之為官品,丞相官品為一品,它的意思是丞相需要由最優秀的人來擔任。梁武帝改革,為官品加注,“帝於品下注一品秩為萬石”。這樣官品就有了官階的含義,一品官,就是國家組織中最高的官。唐代的左、右丞相是由尚書左、右僕射改置的,所以其官品從原來的官品。唐代的左、右僕射官品為從二品,左、右丞相的官品也就是從二品。宋代的左、右丞相也是由尚書左、右僕射改置的。南宋乾道8年之前,尚書左、右僕射官品為從一品,改為左、右丞相之後,代替了原來三省長官的地位,官品上升到正一品。元代的丞相官品亦為一品。

歷代宰相

起源

宰相最早起源於先秦時期,商代有伊尹為,周代周公為。

就是中國歷史上第一位傑出的宰相。到了戰國時期,宰相的職位在各個諸侯國都建立了起來。

秦

秦朝時,宰相的正式官名為丞相。有時分設左右,以左為上,稱為“”,“”。

漢

漢朝與秦朝相仿,只是如果稱為的話,地位更高一些,並以為副職。

東漢初為了加強君主權力,權歸君主,協以內廷,三公僅為備員。以後,大權又轉移到外戚、宦官手中。三公僅成為一種空銜。三公制一直實行到東漢末。

三國

三國時期的宰相在各國不同,魏國稱為,蜀漢依然延續用丞相,吳國最初也是用丞相,後來設立左右丞相。宰相的許可權在各國也不同,魏國的相國鐘繇、執政,不掌兵權,軍權由大司馬執掌。司馬昭擔任相國時封晉公,始執掌軍權。蜀漢僅諸葛亮擔任過丞相,執掌軍政大權,吳國的丞相開始也不掌軍權,陸遜任丞相時執掌軍政大權。

晉

南北朝

隋

唐

唐朝的中書省長官中書令,門下省長官侍中,參議政事的、門下侍郎是宰相。,以後不再任命此官,改以尚書僕射為長官任宰相職。唐高宗後,尚書僕射只有加“”、“”者才是宰相。參議朝政的百官加參議政事、參知政事、同知政事、同平章政事等加銜的也是宰相。

五代

五代的宰相制度基本上沿襲唐代,但是也有很多自己的特色。

其他的宰相名號仍為“同平章事”。

五代時期進一步加大,宰相的權力被皇帝侵奪的同時,本身開始插手各部司的事務。宰相往往另判、領使、分管某一部門的工作,特別是一些重要的部司,幾乎都是由宰相領判。

與唐代相比,五代時期宰相制度的一大變化是,宰相的品級得到統一固定和提高。

後晉這一宰相制度的變革,徹底改變了唐以來宰相品級較為混亂和不盡合理的局面。

宋

宋太祖建國後,不斷加強皇權,分化、削弱。實行“”,宰相職權被一分為三,中央雖設三省,但三省及六部長官不經特許不得管理本司事務,成為閒職。實際權力歸屬“中書門下”這一機構,又稱政事堂、等,管理國家行政事務,以同平章事為長官,多由中書、門下兩省侍郎擔任,無定員。

前,設宰相三人,照例兼館職,依次為同中書門下平章事兼昭文館大學士,同中書門下平章事監修國史,同中書門下平章事兼集賢院大學士,即“昭文相”、“史館相”“、”集賢相“。宰相常不滿編,以位次高者為首相。此外,以參知政事為副相,分割行政權。樞密院為中央最高軍事機構,長官為樞密使,與政事堂合稱東、西“二府”。“三司”(戶部、鹽鐵、)主管財政,號稱“計省”,長官為“”,號稱“計相”,地位略低於“二府”。二府三司各自獨立,互不統屬,直接對皇帝負責,構成最高輔政機關。

宋神宗,廢除二府三司制,設宰相兩人,首相稱尚書左僕射兼門下侍郎,次相稱尚書右僕射兼中書侍郎;另設門下侍郎、中書侍郎、為副相。宋徽宗時,改左僕射為太宰兼門下侍郎,右僕射為兼中書侍郎。

南宋初,宋高宗間,再改宰相官名為尚書左右僕射同中書門下平章事,參知政事為副相。南宋孝宗以後,又以左右丞相為宰相,仍復參知政事副相。此外宗、寧宗、都曾設“”和“同平章軍國重事”,由老臣或權臣擔任,處理軍國大事,位高宰相。

遼

遼朝設立北南兩個官制

北面:北面又分北南兩樞密院,北院掌軍事,南院掌內政。

北、分別下設北、和宰相(這是中國歷史上第一次把“宰相”作為正式官名)。

南面:多仿唐制,也有、各台、院、寺、監、諸衛等官,地位與北院面一樣崇高,卻並無實權。是國家用來養士的崇高機構。

金

金朝以尚書省為全國最高行政機構,不設中書、門下二省。以尚書令、左右丞相、平章政事、左右丞為宰相。

元

明

明朝初亦設中書省,左右丞相。十三年(1380年),罷中書省,廢丞相,由皇帝親決國政。宰相制度遂廢。後皇帝以不勝庶政之繁,設大學士協理文書。後漸重,成為事實上的宰相,稱,居首者為。

清

清朝沿明制設大學士,雍正時設,內閣成為閒曹,軍機大臣成為事實上的宰相。明、清習慣上都稱授大學士為拜相,但無正式宰相名份。

實施新政,仿日制設為行政機關首長。

在所有的官職中,宰相的變化最多,這是由於君主既需要宰相幫助辦理政事,又擔心宰相的權位過重,危及自身的權力。

歷代稱謂表

中國的宰相在歷代王朝有不同的稱謂。下表是詳細參照。

王朝 | 宰相 | 內容 | |

商 | 相 | ||

周 | 冢宰 | 天官之長、即太宰 | |

秦 | 丞相 太尉 御史大夫 | ||

西漢 | |||

東漢 | 太尉 司徒 司空 | 三公(榮譽職) | |

皇帝個人秘書(逐漸掌權) | |||

魏、晉 | 丞相 | 復置三公 | |

尚書之最高職位 | |||

尚書先任者 皇帝側近 中書省長官 | |||

隋 | 內史令 納言 | 三省長官 | |

唐 | 長官 | ||

尚書左僕射、尚書右僕射 中書令 侍中 | 由於太宗曾任,後不再任命此官,改以尚書僕射為長官 | ||

至德以後,同中書門下平章事才是真正的宰相 | |||

北宋 | |||

首相:尚書左僕射兼門下侍郎 次相:尚書右僕射兼中書侍郎 | |||

南宋 | 尚書左僕射同中書門下平章事 尚書右僕射同中書門下平章事 | 另設參知政事為副相 | |

左丞相、右丞相 | 宋孝宗時將左右僕射改稱為左右丞相 | ||

元 | 右丞相、左丞相 | 廢除尚書省,只置中書省,仿照北方風俗,右丞相較左丞相高 | |

明 | 丞相 | 由於丞相專權而廢止 | |

內閣大學士(內閣首輔) | 原為皇帝顧問兼秘書,後期演變為行政官員 | ||

清 | 高級行政官員 | ||

高級行政官員 | |||

仿日本立憲制度 | |||

明清廢相後,皇帝躬覽庶政、自兼相權、親轄六部、皇權大增,內閣大學士和軍機大臣等的職權與前朝宰相實有差距。