官制是政權機構的一個重要組織制度。中國的官制,由來已久。大約自原始社會進入,出現了,形成了,建立了政權,逐漸構成了一套制度。在中國的奴隸社會,已有一套維護奴隸主專政的職官制度,即《》所謂“體國經野,設官分職”。到了封建社會,尤其是秦統一後的各代,逐漸形成完備的封建職官制度。由進入,也有一套適應當時政治形勢、、經濟情況的職官制度。

基本介紹

- 中文名:官制

- 起源:時期(夏朝之前)

- 文獻:《周禮》

- 原文:體國經野,設官分職

- 用途:維護

- 條件:適應政治、階級、經濟

官制簡介,中國歷代官制,上古時期,中央官制,奴隸社會官制,夏商周時期,夏後之制,商代,西周,變動,秦漢官制,隋唐官制,宋元官制,明清官制,封建社會官制,地方官制演變,

官制簡介

三皇五帝以物名官,始作官制。虞舜有天下,作,以主天地四時。夏後之制,亦置。其官名次,猶承虞制。制周禮,以天地四時名六卿。自周衰,官失而百職亂,戰國並爭,各有變易。直至秦兼天下,建皇帝之號,立百官之職。漢初承秦制,其後頗有所改。中興,務從節約,並官省職,廢丞相與,而以綜理眾務。

魏與吳、蜀,多依漢制。晉氏繼及,大抵略同。之初據關中,猶依魏制。後別立憲章,酌周禮之文,建六官之職,其他官亦兼用秦漢。隋文帝踐極,復廢(後),還依漢魏。至煬帝大業三年,行新令,有、五省、、、十六府。於時天下繁富,四方無虞,衣冠文物為盛矣。然終不能久,帝漸為不道,號令日改,官名月易,圖籍散逸,不能詳備。唐時官制多因隋制,雖小有變革,而大較不異。

自肅、代以後,盜起兵興,府庫無蓄積,朝廷專以官爵賞功。凡應募入軍者,一切衣金紫,至有朝士僮僕衣金紫,稱大官而執賤役者。名器之濫,至是而極。

宋、元設官之制,名號品秩大體襲用唐舊,亦因時有所損益。及至明、清,皆沿漢、唐之舊而損益之。明年間罷丞相不設,此後不復丞相之職矣。清則為入關所建,其制度亦為首創。

中國歷代官制

上古時期

上古時期即夏代之前的時期。這段時期大多為神話傳說,但始作官制,為歷代學者所公認。 南薰殿舊藏《歷代帝王像》之明穆宗像

南薰殿舊藏《歷代帝王像》之明穆宗像

南薰殿舊藏《歷代帝王像》之明穆宗像

南薰殿舊藏《歷代帝王像》之明穆宗像氏(太昊)以,以龍名官,即為青龍,為赤龍,秋官為白龍,為黑龍,中官為黃龍。共工氏以水紀,以水名官。神農氏(以火德稱王,所以也稱)以火紀,以火名官,即春官為大火,夏官為鶉火,秋官為西火,冬官為北火,中官為中火。

以雲名官(因黃帝受命有雲瑞,故以雲紀事),即為青雲,為縉雲,秋官為白雲,為黑雲,中官為黃雲。

時,因稱王時有鳳鳥飛來,故為鳥師而鳥名。鳳鳥氏,為歷正,主管制定曆法,下屬四官:玄鳥氏,為司分;伯趙氏,為司至;青鳥氏,為司啟;丹鳥氏,為司閉。祝鳩氏,為司徒,主管教育;鴡鳩氏,為司馬,主管法制;鳲鳩氏,為司空,主管土地管理;爽鳩氏,為,主管刑偵、緝捕等。到虞舜時,設后稷,掌農業;司徒,掌教育;,掌禮儀;士,掌刑法;司空,掌百官;共工,掌百工職事。

中央官制

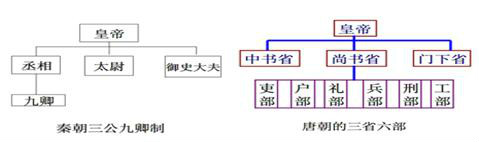

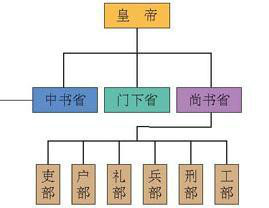

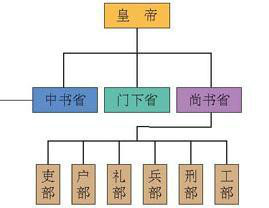

我國古代中央官制的變革、發展,經歷了四個階段: 秦朝與唐朝的官制對比

秦朝與唐朝的官制對比

秦朝與唐朝的官制對比

秦朝與唐朝的官制對比1.先秦是中央官制的產生和初步發展階段 。

2.秦漢史中央官制的變革階段—— 。

4.隋唐至明清是中央官制的成熟階段。

奴隸社會官制

1.商王朝設“多尹”,泛指百官。

2.西周設。據《周禮》記載,有“三公”——太師、太傅、太保,“三孤”——、、少保,“”是政務官,亦稱“”。

3.春秋時,各國官制不盡相同,大致可分為和。

夏商周時期

夏後之制

夏後之制,亦置六卿。其官名次,猶承虞制。此外,夏王朝已初步建立了掌管軍事、農事和賦稅徵收的機關。

商代

商王朝的職官有中朝任職的內服官和被封於王畿以外的外服官之別。

商朝的內服職官中,有一人總領全國軍政要事,為王的輔佐,即後世的“相”。但在商代如何稱呼,甲骨文和古文獻中都沒有明確的記載。據文獻記載,到商朝末年還設有“三公”,封以“西伯昌、九侯、鄂侯為三公”139]。這“三公”的人選都是諸侯國君長,或即後世稱的太師、太傅、太保性質的職官。

相之下是主管各種政務性職官及事務性職官,分別是:政務性職官,是指各級行政長官包括尹”、“正”、“里居”;事務性職官,是指主管經濟運作的各部門;軍事性職官,是指商代的各種武官及將領,商代的武官有:師長,亞,使等。宗教、文化類職官,這類職官有:掌占卜之官,巫,作冊。

外服職官是指臣屬於商朝的諸侯。商朝諸侯的產生主要有兩價目途徑:一是商王的功臣或子弟“裂士”受封,二

是臣服於商朝的方國首領。

是臣服於商朝的方國首領。

總設天官,下屬六職,為:、太宗、太史、太祝、太士、太卜,統稱“六太”,負責律法。設五官:司徒、司馬、司空、、,負責管理百官。設六府:司土、司木、、司草、司器、司貨,負責稅收。設六工:土工、金工、石工、木工、獸工、草工,負責管理手工業。

西周

西周中央機構有較大的發展。輔弼周天子的為三公:太師、太傅、太保。三公下有“三事大夫”:掌地方民事行政的為,又稱牧;掌官吏選任的為常任,又稱任人;掌政務的為準人,又稱準夫。政府行政事務官分為兩大系統:寮和。卿士寮下有三個事務官:、司馬和司空,分別掌管農事、役徒徵發和建設。太史寮是掌管曆法、祭祀、占卜和文化教育的行政部門。西周宗教事務官與商代相比,其地位有所下降。

變動

秦稱、亞卿和;楚稱;齊、晉、魯、鄭諸國稱相。儘管各國名稱各異,但其地位和職掌都相當於後來的“相”。中央機構日益完善。

隨著諸侯國間交往增多,各國設行人,以主外交。史官太史的地位重要,其職責為“記大事,書盟首”。

戰國初,隨著各國變法運動的進展,建立政體,成為此時中央官制的重要特徵。“百官之長”的相、丞相,已成為各國普遍設定的官職。由於歷史和傳統的原因,各國官制仍不劃一。

齊國變化較大,相以下設五官:大田、大行、大諫、大理和大司馬。

楚國自成一系,是中央最高行政長官,上柱國、大司馬和大將軍是政府高級軍事長官。

秦國沿,又取東方諸國之長,形成一套獨特的官制,並為漢代所繼承,成為封建社會前期中央官制的基本框架。

秦漢官制

秦時,不設三公官,改置左右丞相總百揆,設太尉主五兵,又置,以貳於相。又設九卿,分管政務。

奉常為之首,掌宗廟禮儀及文化教育;郎中令掌宮殿門戶守衛,為宿衛侍從長官;衛尉為宮門警衛之官;太僕掌皇帝車馬,兼掌全國;廷尉為中央最高司法長官;典客掌民族事務及朝聘;宗正專管皇室親屬事務;職責為徵收鹽鐵租稅和國家財政收支;少府掌山海池澤之稅和官府手工業製造,以供應皇室。

西漢初期,承秦制,亦不設三公官,設丞相、太尉、及。漢九卿為:(即秦奉常)、光祿勛(即秦郎中令)、衛尉、太僕、廷尉、大鴻臚(即秦典客)、宗正、大司農(即秦理粟內史)、少府。漢九卿雖名號與秦九卿有些許差別,但職能無太大區別。

漢武帝為加強皇權,削弱丞相權力,建立中朝制,即選用一批地位較低的內廷人員參與朝政。其中原屬少府,為皇帝掌管文書的以及一些內廷人員,地位有較大提高。朝廷政務往往先與尚書、、大將軍等近侍內廷“中朝”人員商議,然後告之以丞相為首的“外朝”官員。實際作用被削奪,地位下降,中朝官員受到重用。

中朝制的建立既是皇權與矛盾的產物,也是內廷近臣權力膨脹的結果。

東漢時尚書權力進一步擴大,尚書機構稱台,有令、僕射各1人,尚書6人,分掌三公、吏、民、客、及等,分割或取代了部分職權。

東漢至魏晉,中央政務逐步由三公向三省轉移,行政事務漸由九卿向六部過渡。

隋唐官制

隋、唐時期專制集權中央政體趨於完備,建立起以皇帝為中心的。

唐初,始合三省,主出命,門下主,尚書主奉行。三省長官具有宰相之職,形成三省分工明確,又相互牽制的機制。這是的重要變化。尚書省是中央行政管理的中樞,下轄六部。尚書取聯合辦公制。 唐朝官制

唐朝官制

唐朝官制

唐朝官制居省內中心,為政務活動中樞。尚書省長官左右僕射、左右丞,俱在此辦公,下設左右司,分掌六部。六部由演變而來,以吏部為首,掌官吏選授、勛封及考課之政,下轄吏部、、、考功四司;戶部掌人口、土地、及賦稅之政,下轄戶部、、金部、四司;掌禮儀、祭享、貢舉之政,下轄禮部、、膳部、主客四司;掌武選、地圖、車馬、甲械之政,下轄兵部、職方、、四司;掌律令、刑法、徒隸及按復讞禁之政,下轄刑部、都官、、司部四司;工部掌山澤、屯田、建設與工匠之政,下轄工部、屯田、、水部四司。隋、唐形成的尚書六部,無論從名稱、職掌許可權,還是組織建制,較之秦漢九卿都是一大進步。

六部之外又有九寺,它由秦漢演變而來。

自魏晉取代九卿部分職權後,九卿名稱雖存,但職責有了很大變化。

南北朝改稱寺,正副長官稱卿、少卿。九寺中的太常寺僅掌祭祀、禮儀,歸禮部;原掌宮殿守衛的光祿寺(由郎中令演變而來),專掌酒禮膳饈之事;衛尉寺專管武器和儀仗帳幕,不掌警衛;太僕寺掌一般,不管皇帝車馬;廷尉改稱,掌審訊刑獄,司法行政歸;鴻臚寺掌贊助禮儀,外族朝聘歸禮部;司農寺管倉儲之事,賦稅財政歸戶部;宗正寺職責未變;為新設,掌金帛府藏。五監為、、、和都水監,分掌學校教育以及國家和宮廷手工業製造,宮殿、城廊、官衙的修建等。九寺形式上獨立,實際上是與六部配合的辦事機構。

宋元官制

宋朝的中央機構在元豐前後有很大的不同。以前,雖仍有,但形同虛設。以“”為真宰相之任,參知政事為副相,總揆行政;又設樞密院掌軍事,轉運使司、鐵鹽使司、司等掌財政,這樣形成行政、軍事、財政三權分立的局面,宰相的權力大大削弱。六部的權力也被不斷增設的機構所侵奪。如吏部,權歸審官東院、、審官西院、;戶部,權歸三司;,權歸禮儀院;兵部,權歸樞密院;,權歸,糾察在京刑獄司;工部,權歸修造案等。九寺中部分寺、監權力的轉移也有類似的情形。 唐代官制相關書籍

唐代官制相關書籍

唐代官制相關書籍

唐代官制相關書籍元豐五年(1082),實行中央官制改革,罷去三司及一切叢雜機構,基本恢復到的格局。

與唐代不同的是以尚書左僕射兼門下侍郎行之事、尚書右僕射兼中書侍郎行中書令之職,為宰相之任(後改稱左右丞相);此外,樞密院職任得以保留。元朝中央行政制度變唐、宋的三為一省制──中書省,以中書省為最高政務機關,六部為其所屬。

明清官制

明清時期中國集權發展到極端。明初朱元璋對中央官製作了較大的調整。首先廢秦漢以來的宰相制為諮詢顧問並辦理日常公務的內閣制。監察方面改漢以來的御史台為;軍事上改大都督府為。提高六部地位,直接向皇帝負責,並建立龐大的宦官機構及其控制下的特務組織。其中尤以廢丞相設內閣為政府體制調整的主要內容。內閣由學士組成,分、和群輔。其職責主要為“票擬”,即代擬詔書,批答奏摺。以後,漸參與政事,不僅諮詢顧問,且掌實權。內閣遂由明初的皇帝顧問秘書,變為全國行政中樞。

由滿洲貴族建立的清王朝,初由和共同議政。年間,西北用兵頻繁,為及時商議軍務,設軍需房,後改稱“辦理軍機處”,簡稱。始為臨時機構,後不僅取代議政王大臣會議,且權力擴大,成為由皇帝直接控制下處理全國軍政事務的中樞輔政部門。其特點為:辦事效率高、速度快和保密。清六部職權縮小,已不是行政管理中樞,不能對下直接發布政令。清代寺監僅存、太常寺、光祿寺、太僕寺和鴻臚寺。宗人府的地位則在六部之上。僅存,其餘四監先後並歸工部。後,清廷為適應外國列強的侵略和維護封建政權的需要,進行官制改革和機構調整。

封建社會官制

——

三公,分別為太尉,管理軍事;丞相,協助皇帝處理全國政事;執掌群臣奏章,下達皇帝詔令,並理國家監察事務。

秦時:奉常,掌管宗廟祭祀,和國家之禮;郎中令,負責皇帝禁衛;衛尉,負責皇宮守衛;太僕,負責皇帝車馬;少府,負責皇帝財政;廷尉,負責司法;典客,負責外交和內部少數民族事物;,負責糧食和財政;宗正,負責皇室事務。

——

九品中正制是時期一種重要的官吏選拔制度。又名九品官人法。是魏文帝曹丕為了拉攏而採納的意見。前夕即延康元年 (220年)由魏吏部尚書陳群制定。

隋唐官制——

三省:

隋朝三省:內史省、門下省、尚書省。

唐朝三省:中書省、門下省、尚書省。

六部:

吏部掌管全國文職官吏的任免、考課、勛封等事;

戶部掌管全國戶口、土地、賦稅、錢糧、財政收支等事;

禮部掌管禮儀、祭祀、科舉、學校等事;

兵部掌管武官選用及軍事行政;

掌管全國司法行政;

工部掌管各項工程、工匠、屯田、水利、交通等事。

宋、遼、金、元官制

宋——官職分離

遼——南北兩面官

金——,系女真語,意為“治理眾人”

元——廢門下、尚書省,置中書省掌行政,樞密院掌軍事,御史台掌監察大權。

明清官制——設六部和內閣

地方官制演變

西周時期——分土封侯

春秋戰國——

漢——郡國並行

唐——唐道

宋——宋路

元——設行省

明清——置

中國歷代官制

中國歷代官制