基本介紹

- 中文名:太常

- 身份:中國古代朝廷掌宗廟禮儀之官

- 本名:

- 相關記載:開元禮

基本信息,職責,吉禮,嘉禮,賓禮,軍禮,凶禮,官階,三國時代,服制,太常寺,神官,占星術,

基本信息

官名。秦置奉常,為九卿之一,掌宗廟禮儀。

中國古代朝廷掌宗廟禮儀之官。本名,漢景帝中元六年(前144)改為太常;一說西漢初名太常,惠帝改為奉常,景帝時恢復舊稱。新莽改名。東漢復稱太常。秦時稱奉常,漢景帝中元六年(公元前144年)更名為太常,掌管禮樂社稷、宗廟禮儀。其屬官有太史、太祝、太宰、太藥、太醫(為百官治病)、太卜六令及。之一。

其主要職責,一是主管祭祀社稷、宗廟和朝會、喪葬等禮儀。祭祀時充當主祭人皇帝的助手。二是主管皇帝的寢廟園陵及其所在的縣。太常每月要巡視諸帝陵墓一次。因太常事重職尊,其位列於之首。西漢時多以任該職。由於該官涉及宗廟和典禮,在其位者動輒見咎。太常有丞,並有太樂、、、太史、、太醫等十幾個屬官。東漢時省去十屬官,任太常的人也不必為列侯,並多以名儒擔任這一職務。另外,兩漢時博士亦屬太常。對博士和的考核薦舉,都由太常主持。所以太常又成為培養、拔擢通經學的官吏人才的一個重要機構。魏晉至明、清,歷代太常職掌基本與漢同。唯屬官博士及太樂、太史、太卜、太醫,則先後分出,轉屬他司。太常遂成專掌祭祀、禮儀之官。《》帝王部一四四,弭災第一曰:“乾元元年五月己亥亢旱,陰陽人李奉先、自大明宮、出金痛及紙錢、太常音樂仰之,送於、投龍祈雨。”《·黎乾傳》云:“大曆八年復刀為、時大旱,乾造土龍,自與對舞,彌月不應。又禱孔子廟。”

職責

祭祀中,太常卿負責引導天子祭祀。中祀以下的祭祀,可以由太常卿代表天子獻祭。《開元禮》規定的吉凶賓軍嘉禮如下:

吉禮

一曰,其儀五十有五。

一、冬至祀於圓丘。

二、正月上辛祈谷於圓丘。

三、孟夏雩祀於圓丘。

四、大享於明堂。

五、立春祀青帝於東郊。

六、立夏祀赤帝於南郊。

七、季夏祀黃帝於南郊。

八、立秋祀於西郊。

九、立冬祀黑帝於北郊。

十、臘日百神於南郊。

十一、春分祀朝日於東郊。

十二、秋分祀夕月於西郊。

十三、祀風師、雨師、靈星、司中、司命、司人、。

十四、夏至祭皇地祇於方丘,后土同。

十五、孟冬祭神州於北郊。

十六、仲春上戊祭太社、太稷。

十七、祭、四鎮。

十八、祭四海、四瀆。

十九、時享太廟。

二十、祫享太廟。

二十一、禘享太廟。

二十二、拜陵。

二十三、太常卿行諸陵。

二十四、孟春吉亥享先農,耕籍。

二十五、皇后季春吉巳享先蠶,親桑。

二十六、有司享先代帝王。

二十七、薦新於太廟,季夏祭中溜於太廟。

二十八、孟冬祭司寒,納冰。

二十九、祭壇。

三十、皇帝視學。

三十一、皇帝、太子釋奠於父。

三十二、國學釋奠於孔宣父。

三十三、仲秋釋奠於。

三十四、巡狩告圓丘。

三十五、巡狩告社稷。

三十六、巡狩告宗廟,歸格儀附。

三十七、皇帝巡狩。

三十八、封祀於,禪於社首山。

三十九、時旱祈太廟。

四十、時旱祈太社。

四十一、時旱祈以下於北郊,報儀同。

四十二、就祈岳鎮海瀆。

四十三、諸州祭社稷。

四十四、諸州釋奠於孔宣父。

四十五、諸州祈社稷,禱諸神,禜城門。

四十六、諸縣諸里祭社稷。

四十七、諸縣釋奠於孔宣父。

四十八、諸縣祈社稷及諸神。

四十九、諸太子廟時享。

五十、三品以上時享其廟。

五十一、三品以上祫享其廟。

五十二、三品以上禘享其廟。

五十三、四品五品時享其廟。

五十四、六品以上春祠。

五十五、王公以下拜掃寒食,拜掃附。

二、正月上辛祈谷於圓丘。

三、孟夏雩祀於圓丘。

四、大享於明堂。

五、立春祀青帝於東郊。

六、立夏祀赤帝於南郊。

七、季夏祀黃帝於南郊。

八、立秋祀於西郊。

九、立冬祀黑帝於北郊。

十、臘日百神於南郊。

十一、春分祀朝日於東郊。

十二、秋分祀夕月於西郊。

十三、祀風師、雨師、靈星、司中、司命、司人、。

十四、夏至祭皇地祇於方丘,后土同。

十五、孟冬祭神州於北郊。

十六、仲春上戊祭太社、太稷。

十七、祭、四鎮。

十八、祭四海、四瀆。

十九、時享太廟。

二十、祫享太廟。

二十一、禘享太廟。

二十二、拜陵。

二十三、太常卿行諸陵。

二十四、孟春吉亥享先農,耕籍。

二十五、皇后季春吉巳享先蠶,親桑。

二十六、有司享先代帝王。

二十七、薦新於太廟,季夏祭中溜於太廟。

二十八、孟冬祭司寒,納冰。

二十九、祭壇。

三十、皇帝視學。

三十一、皇帝、太子釋奠於父。

三十二、國學釋奠於孔宣父。

三十三、仲秋釋奠於。

三十四、巡狩告圓丘。

三十五、巡狩告社稷。

三十六、巡狩告宗廟,歸格儀附。

三十七、皇帝巡狩。

三十八、封祀於,禪於社首山。

三十九、時旱祈太廟。

四十、時旱祈太社。

四十一、時旱祈以下於北郊,報儀同。

四十二、就祈岳鎮海瀆。

四十三、諸州祭社稷。

四十四、諸州釋奠於孔宣父。

四十五、諸州祈社稷,禱諸神,禜城門。

四十六、諸縣諸里祭社稷。

四十七、諸縣釋奠於孔宣父。

四十八、諸縣祈社稷及諸神。

四十九、諸太子廟時享。

五十、三品以上時享其廟。

五十一、三品以上祫享其廟。

五十二、三品以上禘享其廟。

五十三、四品五品時享其廟。

五十四、六品以上春祠。

五十五、王公以下拜掃寒食,拜掃附。

嘉禮

二曰,其儀有五十。

一、皇帝加元服。

二、納後。

三、皇帝正至受皇太子朝賀。

四、皇后受太子朝賀。

五、皇帝正至受皇太子妃朝賀。

六、皇后正至受皇太子妃朝賀。

七、皇帝正至受群臣朝賀。

八、皇帝千秋節受群臣朝賀。

九、皇后正至受群臣朝賀。

十、皇后受朝賀。

十一、皇帝於明堂讀春令。

十二、讀夏令。

十三、讀秋令。

十四、讀冬令。

十五、於太極殿讀五時令。

十六、養老於太學。

十七、臨軒冊皇后。

十八、臨軒冊皇太子。

十九、內冊皇太子。

二十、臨軒冊立王公。

二十一、朝堂冊諸臣。

二十二、冊命內婦。

二十三、遣使官爵。

二十四、朔日受朝。

二十五、朝集使辭見。

二十六、皇太子加元服。

二十七、皇太子納妃。

二十八、皇太子正至受群臣賀。

二十九、皇太子受朝賀。

三十、皇太子與師傅保相見。

三十一、皇太子受朝集使參辭。

三十二、親王冠。

三十三、親王納妃。

三十四、公主降嫁。

三十五、三品已上子冠。

三十六、五品已上子冠。

三十七、六品已下子冠。

三十八、三品已上婚。

三十九、四品已下婚。

四十、朝集使禮見。

四十一、任官初上。

四十二、鄉飲酒。

四十三、正齒位。

四十四、宣赦書。

四十五、群臣詣闕上表。

四十六、群臣起居。

四十七、遣使慰勞諸番。

四十八、遣使宣撫諸州。

四十九、遣使諸州宣制。

五十、遣使諸州宣赦書。

二、納後。

三、皇帝正至受皇太子朝賀。

四、皇后受太子朝賀。

五、皇帝正至受皇太子妃朝賀。

六、皇后正至受皇太子妃朝賀。

七、皇帝正至受群臣朝賀。

八、皇帝千秋節受群臣朝賀。

九、皇后正至受群臣朝賀。

十、皇后受朝賀。

十一、皇帝於明堂讀春令。

十二、讀夏令。

十三、讀秋令。

十四、讀冬令。

十五、於太極殿讀五時令。

十六、養老於太學。

十七、臨軒冊皇后。

十八、臨軒冊皇太子。

十九、內冊皇太子。

二十、臨軒冊立王公。

二十一、朝堂冊諸臣。

二十二、冊命內婦。

二十三、遣使官爵。

二十四、朔日受朝。

二十五、朝集使辭見。

二十六、皇太子加元服。

二十七、皇太子納妃。

二十八、皇太子正至受群臣賀。

二十九、皇太子受朝賀。

三十、皇太子與師傅保相見。

三十一、皇太子受朝集使參辭。

三十二、親王冠。

三十三、親王納妃。

三十四、公主降嫁。

三十五、三品已上子冠。

三十六、五品已上子冠。

三十七、六品已下子冠。

三十八、三品已上婚。

三十九、四品已下婚。

四十、朝集使禮見。

四十一、任官初上。

四十二、鄉飲酒。

四十三、正齒位。

四十四、宣赦書。

四十五、群臣詣闕上表。

四十六、群臣起居。

四十七、遣使慰勞諸番。

四十八、遣使宣撫諸州。

四十九、遣使諸州宣制。

五十、遣使諸州宣赦書。

賓禮

三曰,其儀有六。

一、主來朝。

二、戒番國主見。

三、番主奉見。

四、受番使表及幣。

五、宴番國主。

六、宴番國使。

二、戒番國主見。

三、番主奉見。

四、受番使表及幣。

五、宴番國主。

六、宴番國使。

軍禮

四曰,其儀二十有三。

一、親征類於上帝。

二、宜於太社。

三、告於太廟。

四、禡於所征之地。

五、軷於國門。

六、告所過山川。

七、布。

八、勞軍將。

九、講武。

十、田狩。

十一、射宮。

十二、觀射。

十三、遣將出征宜於太社。

十四、遣將告太廟。

十五、遣將告齊太公廟。

十六、祀。

十七、享先牧。

十八、祭馬社。

十九、祭馬步。

二十、合朔伐鼓。

二十一、合朔諸州伐鼓。

二十二、大儺。

二十三、諸州縣儺。

二、宜於太社。

三、告於太廟。

四、禡於所征之地。

五、軷於國門。

六、告所過山川。

七、布。

八、勞軍將。

九、講武。

十、田狩。

十一、射宮。

十二、觀射。

十三、遣將出征宜於太社。

十四、遣將告太廟。

十五、遣將告齊太公廟。

十六、祀。

十七、享先牧。

十八、祭馬社。

十九、祭馬步。

二十、合朔伐鼓。

二十一、合朔諸州伐鼓。

二十二、大儺。

二十三、諸州縣儺。

凶禮

五曰凶禮,其儀十有八。

一、凶年振撫。

二、勞問疾患。

三、中宮勞問。

四、皇太子勞問。

五、五服制度。

六、皇帝為小功以上舉哀。

七、敕使吊。

八、會喪。

九、冊贈。

十、會葬。

十一、致奠。

十二、皇后舉哀弔祭。

十三、皇帝太子舉哀弔祭。

十四、皇太子妃舉哀弔祭。

十五、三品已上喪。

十六、五品已上喪。

十七、六品已下喪。

十八、王公已下喪。

二、勞問疾患。

三、中宮勞問。

四、皇太子勞問。

五、五服制度。

六、皇帝為小功以上舉哀。

七、敕使吊。

八、會喪。

九、冊贈。

十、會葬。

十一、致奠。

十二、皇后舉哀弔祭。

十三、皇帝太子舉哀弔祭。

十四、皇太子妃舉哀弔祭。

十五、三品已上喪。

十六、五品已上喪。

十七、六品已下喪。

十八、王公已下喪。

禮

禮,國有大祀、中祀應卜日者,昊天上帝、、皇地祇神州、宗廟皆為大祀,日月星辰、社稷、先代帝王、岳鎮海瀆、帝社、先蠶、孔宣父、、諸太子廟、並為中祀,應卜日。及冊命大事,加元服、納後、巡狩、親征封禪、太子納妃。

官階

太常卿,其餘。下太常卿上,其餘少卿上。

三國時代

魏 | 蜀 | 吳 |

太常卿(一名),掌天子祭祀、禮儀,博士考試考官 | 太常卿(一名) | 太常卿(一名) |

太常丞(一名),掌禮儀、祭祀小事 | 不明 | 不明 |

太常主薄(一名),掌庶事 | 不明 | 不明 |

博士(四名),導駕天子車鸞,議定王公以下諡號 | 無 | 無 |

協律都尉(一名),調和音律、監督樂人 | 無 | 無 |

太學博士祭酒(一名),選撥太學博士、教學 | 不明 | 博士祭酒(一名) |

太學博士(十九名),掌官僚子弟的五經教育 | 博士(員數不明) | 博士(員數不明) |

太史令(一名),掌時節、天文曆法、政事吉凶、記錄瑞兆、災異 | 太史令 | 太史令 |

太史丞(一名) | ||

太史靈台丞(一名),天文觀測,頒布曆法 | 不明 | |

太廟令(一名),守宗廟,巡查清掃 齋郎(不明)·行夜督郎(不明) | 志高廟令(一名) 昭烈帝廟令(一名) | 太廟令 |

太祝令(一名),宣讀祭祀祝詞、迎神送神 | 不明 | 不明 |

太祝丞(一名),宣讀小神祝詞 | ||

太樂令(一名),掌國家祭祀、饗宴的奏樂 太樂丞(一名) | 不明 | 不明 |

每陵園邑令(各一名),守帝陵、巡查清掃丞(各一名) | 園邑令 | 園邑令 |

服制

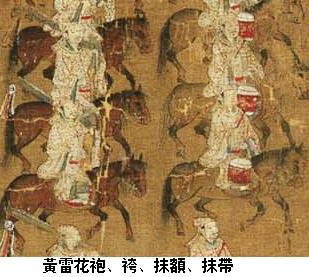

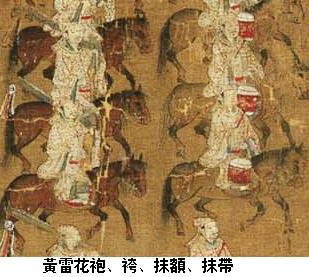

隋唐以降,太常卿服公服或三品。宋朝太常卿以鳳繡衣。“鳳鳥氏歷正也。”“平冕無旒,青衣,無劍、佩、綬,余同五,、奉禮服之”。“、丞,服綠袴褶冠、銀褐裙、金銅革帶、緋白大帶、履襪。太常寺府史、典事、司天令史,服幞頭、綠衫、黃半臂。太常主帥掆鼓、金鉦、節鼓人,服平巾幘、緋繡袍、大口袴,抹帶、錦螣蛇;歌、拱宸管、簫、笳、笛、觱栗,無螣蛇。太常大鼓、長鳴、小鼓、中鳴,服黃雷花袍、袴、抹額、抹帶。太常鐃、大橫吹,服緋苣文袍、袴、抹額、抹帶。太常羽葆鼓、小橫吹,服青苣文袍、袴、抹額、抹帶。” 服雷花袍的太常大鼓

服雷花袍的太常大鼓

服雷花袍的太常大鼓

服雷花袍的太常大鼓太常寺

陰陽道源自中國古代陰陽思想以及儒教中的思想,以董仲舒的《》為代表。日本制度的成立始自對《》官職制度的借鑑,通過合併太常寺下巫術占卜部門太卜屬與下天文曆法部門太史局,建立了掌管天文、曆法、陰陽五行的。陰陽師、陰陽博士、陰陽生相當於太卜屬下的博士、太卜。教科書包括《》、《》、《難儀》、《黃帝金匱經》、《新撰陰陽書》。著名的陰陽師曾被任命為天文博士。

神官

日本神道教神官來自太常寺祝官,唐代太常寺太祝。神官的制度規範則源於《》中的、漢朝太常寺太祝、唐朝祭祀天神地祇人鬼的制度。《·》曰:天子之祝官為。“長安置祠、女巫。”漢朝王莽置、祝官、、、虎賁。道教里有“如此一祝,則五方神官皆保甲命,卒攝錄所在有靈之炁,束縛詣庭。三祝,則鬼王滅種。”祝官就是日本神道教的神官,卜官則是陰陽師。

占星術

十二將含義為:“前一火神家在巳主驚恐怖畏凶將 前二火神家在午主口舌懸官凶將 前三六合木神家在卯主陰私和合吉將 前四土神家在辰主戦闘諍訟凶將 前五青龍木神家在寅主銭財慶賀吉將 天一上神家在醜主福徳之神吉將大無成 後一天后水神家在亥主後宮婦女吉將 後二金神家在酉主弊匿隠蔵吉將 後三水神家在子主亡遺盜賊凶將 後四太常土神家在未主冠帯衣服吉將 後五金神家在申主疾病喪凶將 後六天空土神家在戌主欺殆不信凶將”