地質構造(geological structure) 是指在地球的內、外應力作用下,岩層或岩體發生變形或位移而遺留下來的形態。在層狀岩石分布地區最為顯著。在岩漿岩、變質岩地區也有存在。具體表現為岩石的褶皺、斷裂、劈理以及其他面狀、線狀構造。對水工建物築地基的穩定性和滲漏性有直接影響。如褶皺構造核部岩石破碎、裂隙發育,強度低,滲透性較大。閘壩、電站、隧洞等選址時應儘量避開這種地段。選址還應考慮庫區的斷裂情況,較大斷層如伸到庫外,可能會產生庫區滲漏現象。

基本介紹

- 中文名:地質構造

- 外文名:tectonics

- 性質:地質學專業術語

- 來源:岩層

- 分類:與

- 形成作用:地球的內、外應力作用

釋義,產生原因,主要分類,原理,

釋義

地質構造(geological structure) 是指在地球的內、外應力作用下,岩層或岩體發生變形或位移而遺留下來的形態。在層狀岩石分布地區最為顯著。在岩漿岩、變質岩地區也有存在。具體表現為岩石的褶皺、斷裂、劈理以及其他面狀、線狀構造。對水工建物築地基的穩定性和滲漏性有直接影響。如褶皺構造核部岩石破碎、裂隙發育,強度低,滲透性較大。閘壩、電站、隧洞等選址時應儘量避開這種地段。選址還應考慮庫區的斷裂情況,較大斷層如伸到庫外,可能會產生庫區滲漏現象。

產生原因

所謂地質構造是指組成地殼的和在內、外動力地質作用下發生的變形變位,從而形成諸如褶皺、節理、斷層、劈理以及其他各種面狀和線狀構造等組成地殼的岩層和岩體,在內外地質作用下(多為),發生變形和變位後,形成的幾何體,或殘留下的形跡。

主要分類

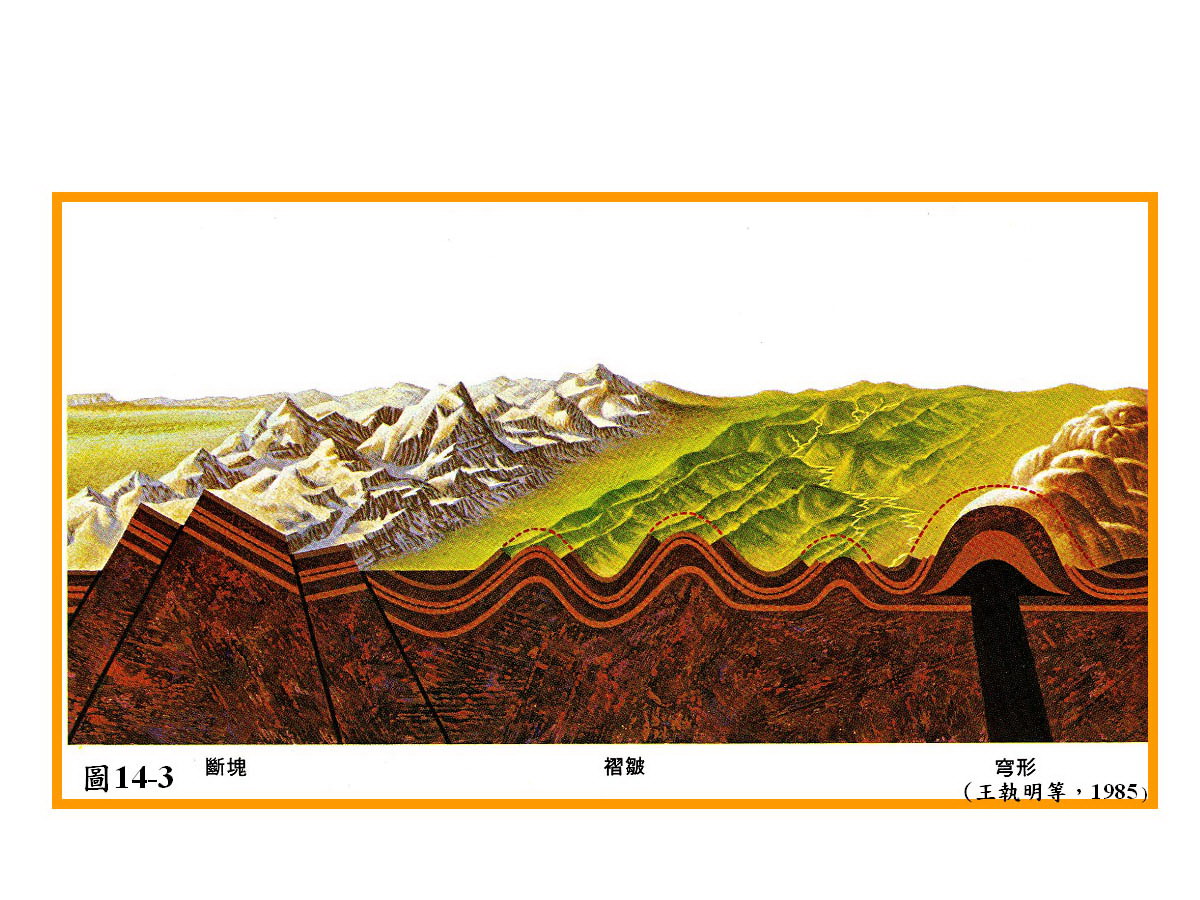

地質構造因此可依其生成時間分為(primary structures)與(secondary structures或tectonic structures)。次生構造是研究的主要對象,而原生構造一般是用來判斷岩石有無變形及變形方式的基準。構造也可分為水平構造、傾斜構造、斷裂和褶皺。 地質構造

地質構造

地質構造

地質構造地殼或岩石圈各個組成部分的形態及其相互結合方式和面貌特徵的總稱。地質構造的規模,大的上千公里,需要通過地質和地球物理資料的綜合分析和遙感資料的解譯才能識別,如岩石圈板塊構造。

小的以毫米甚至微米計,需要藉助於光學顯微鏡或電子顯微鏡才能觀察到,如礦物晶粒變形、晶格的位錯等。貴州位於華南板塊內,處於東亞中生代造山與阿爾卑斯-特提斯造山帶之間,橫跨陸塊和南華活動帶兩個。在已知1400ma中經歷了、雪峰、加里東、華力西-印支、燕山-喜山等5個階段。奠定了揚子陸塊的基底,廣西運動使黔東南地區褶皺隆起與揚子陸塊熔為一體,以後又經歷了裂陷作用、俯衝作用,奠定了現今構造的基本格局。

原理

多次造山作用的在變化多端的地應力條件下,形成了擠壓型、直扭型和旋扭型三類構造型式,交織成一幅複雜多變的應變圖象。其特點是:(1)貴州的地質構造屬板內構造,構造的主體為。(2)變形不十分強烈,在貴州發育最完整、最廣泛的是侏羅山式褶皺帶。運動:原地礦部第八普查大隊(1980)命名,系指發生在貴州中部及南部,奧陶紀末到初之間的一次。該運動的表現是:在畢節-遵義-湄潭-銅仁連線與貴陽-施秉聯線之間的貴州中部地區,普遍缺失上奧陶統中上部,下志留統中上部與下伏奧陶系不同呈假整合,在不少地區如貴陽烏當附近可見到志留系底部的層或含礫粘土岩嵌覆於呈數米起伏的間斷面上。