基本介紹

背景,忽必烈阿里不哥爭位,河中建國,高加索混戰,帝國的分裂,欽察汗國,概況,創建,封地及居民,衰落和瓦解,察合台汗國,概況,瓦解,伊爾汗國,汗國建立,改革與衰落,窩闊台汗國,先後滅亡,蒙古本部內亂,西北汗國滅亡,汗國辯疑,成吉思汗時期,宗王鎮戍,正式形成,

背景

忽必烈阿里不哥爭位

蒙古帝國的國家軍隊的主力,原由蒙哥汗統帥進攻南宋,蒙哥汗死後,四川方面蒙古軍進攻南宋不得不停下來。在大將哈喇布花率領下,退居與渾都海部會合。分遣阿藍答兒進軍,與哈喇布花渾都海部會合。另遣玉木忽兒和哈喇察爾南征。又派霍魯懷,赴陝西,欲與駐軍聯絡,自關中進兵。忽必烈命為京兆等路宣撫使,與同往。到任後,先發制人,以謀反罪處死了霍魯懷和劉太平。接著,忽必烈詔令八春為陝西四川宣撫使,節制諸軍。命統帥陝西漢軍,監視六盤山部隊。令阿藍答爾領兵到西涼府後,與渾都海軍會合東來。忽必烈命諸王合必赤和八春汪良臣等率蒙漢諸軍,與六盤山軍隊會戰耀碑谷,軍大敗,阿藍答兒、渾都海等被殺。忽必烈進攻和林。汗敗逃(即唐奴,今)。忽必烈命移相哥(宗王)統領一軍駐紮,以待。自己領兵南返。在賞賜擁立諸王。然後返回。

河中建國

由於察哈台系和窩闊台系在選擇上任蒙古帝國大汗時反對蒙哥即位,最終獲勝後,河中地區被蒙哥汗劃給支持他的朮赤系,自己封地僅限東部,而且察哈台孫哈喇斡忽勒在返回途中夭折,其妻監國達十餘年。蒙哥大汗死後,由於發生了其同父同母的兩兄弟,二弟忽必烈和四弟的汗位爭奪,忽必烈和阿里布哥都企圖占據。該地區成為角逐之地。忽必烈派曾供職於他身邊的察哈台曾孫阿必夫和的兒子兀魯乃任國主。不想途中被阿里布哥軍隊所殺害。阿里布哥以謙謙州為基地,控制了察哈台封地,並派察哈台六子拜達爾之子成為察哈台汗國國主。同時命他軛守阿姆河,防範旭烈兀東接忽必烈。

這時候阿里布哥率斡亦喇部眾至哈拉和林,詳稱願意,發動突然襲擊,占領了和林,並發兵南下。與忽必烈的軍隊激戰,後因察合台汗扣留阿里布哥的使者,阿里布哥率斡亦喇部隊進攻阿魯忽。阿魯忽戰敗,退往撒馬爾罕。阿里布哥軍進駐阿力麻里(今新疆伊犁),大肆焚掠。恰逢阿力麻里饑荒,居民反抗阿里布哥統治。阿里布哥多逃至地區答失。共商歸降忽必烈。這時候察哈台汗阿魯忽整軍來攻。阿里布哥處於東西夾擊中,只得向忽必烈投降。四大汗國沒有分裂時的蒙古帝國

勢衰後,忽必烈開始採取措施,打算直接控制轄地(主要為今中亞地區)。這時,“忽必烈合罕命一支大軍前往阿姆河岸,使一切居於這一地區的打算獨立的宗王統統從交通線上撤走,這樣合罕的使臣可以沒有任何一點困難地往返於旭列大王”(《瓦薩夫史》第一卷,哈默·普格斯塔爾德譯本,轉引《》下冊)。

前面說到阿里布哥幫助登上察哈台汗國國主的位置,但阿魯忽背叛了阿里布哥,還扣留了阿里布哥汗的使者,於是阿里布哥汗率領斡亦喇部眾打敗阿魯忽,並劫掠了富庶的阿里麻里(伊犁的霍城),阿魯忽被迫逃往撒馬爾罕。阿里不哥在富饒美麗的的行為是如此野蠻,他蹂躪農村、屠殺他的政敵的所有黨徒,以至於發生了饑荒,他自己的一些將領也率軍離開了他。阿里不哥看到他的軍隊陸續瓦解,便設法與阿魯忽和談。他使皇后站在他一邊。兀魯忽乃是為抗議她在察會合汗國的統治權被剝奪而來的,於是,阿里不哥委託她和麻速忽·牙刺窪赤帶著和平協定到撒麻耳乾阿魯忽處。然而,在撒麻耳乾情況發生了戲劇性的轉變。兀魯忽乃一到,就與她結婚,並任命麻速忽為他的理財大臣。麻速忽的支持產生了不可估量的價值。這位賢明的行政官從不花刺和撒麻耳乾徵收到大量的錢財,使阿魯忽和兀魯忽乃得以募集到一支精軍。阿魯忽後來能夠擊潰從葉密立領地南下的窩闊台系宗王的一次入侵。與此同時,阿里不哥由於缺乏物資,並且又遭到忽必烈和阿魯忽的東、西夾攻,正如我們已經看到的,他於1264年被迫投降忽必烈。

高加索混戰

在忽必烈與阿里布哥激戰的時候,高加索正發生著另一場戰爭。下面我們來說統治波斯的旭烈兀系。和別的支系不同,旭烈兀把自己看做忽必烈統治該地的副手。這時候,旭烈兀要應付來自阿姆河和高加索兩方面的威脅。在阿姆河對岸,阿里布哥任命的察哈台汗正在集結軍隊。在以北,朮赤系的也是阿里布哥的支持者。戰爭首先在高加索展開。旭烈兀大軍越過作為雙方邊界的高加索山隘口打耳班關,進入俄羅斯草原。一直進攻到。別爾哥派出大將那顏迎擊。旭烈兀失敗,被迫退回高加索以南。後來,那海那顏又穿過高加索山隘口打耳班關進入旭烈兀系的封地,穿過,這時候旭烈兀已經去逝,他的繼承人阿八哈打敗了別兒哥的軍隊。 旭烈兀(紅衣者)和他的軍隊

旭烈兀(紅衣者)和他的軍隊

旭烈兀(紅衣者)和他的軍隊

旭烈兀(紅衣者)和他的軍隊旭烈兀系和朮赤系的衝突還有另外的原因:是別兒哥是的同情者,而旭烈兀則贊成。當旭烈兀攻占後,別兒哥公開指責旭烈兀濫殺和平居民,並責備旭烈兀未經和宗王商議就擅自處死了哈里發。隨著雙方發生衝突,和埃及的突厥穆斯林接成了聯盟,其實埃及的國王本身就是欽察突厥人,正因為如此也拉近了雙方的關係。旭烈兀則與基督教聯繫密切。旭烈兀的繼承者甚至娶了東羅馬帝國的一位公主為妻。伊爾汗國和英國、法國及羅馬教皇,都有頻繁的往來。

帝國的分裂

後,因大汗過世,忽必烈與阿里不哥之間爆發了內戰來爭奪汗位,之前成吉思汗分封的諸王選擇支持不同的陣營,最後在被征服地區建立了被稱為“四大汗國”的欽察汗國、、和等實際上獨立的國家。四大汗國的統治者在血統上雖然均出自成吉思汗“”,彼此血脈相連,因而同奉入主的元朝為,與驛路相通。但經常爆發邊界衝突。

四大汗國在研究蒙古和元代歷史上具有特殊的重要地位。所有的歷史學家和學者都繞不過對由四大汗國所組成的超級帝國的研究。他們名義上是一個統一的整體,但實際上又各自具有較強的獨立性。四大汗國是蒙古統治者逐次在西征勝利中擴張的結果。四大汗國的出現,是蒙古族歷史上,也是上的重大事件。

欽察汗國

概況

創建

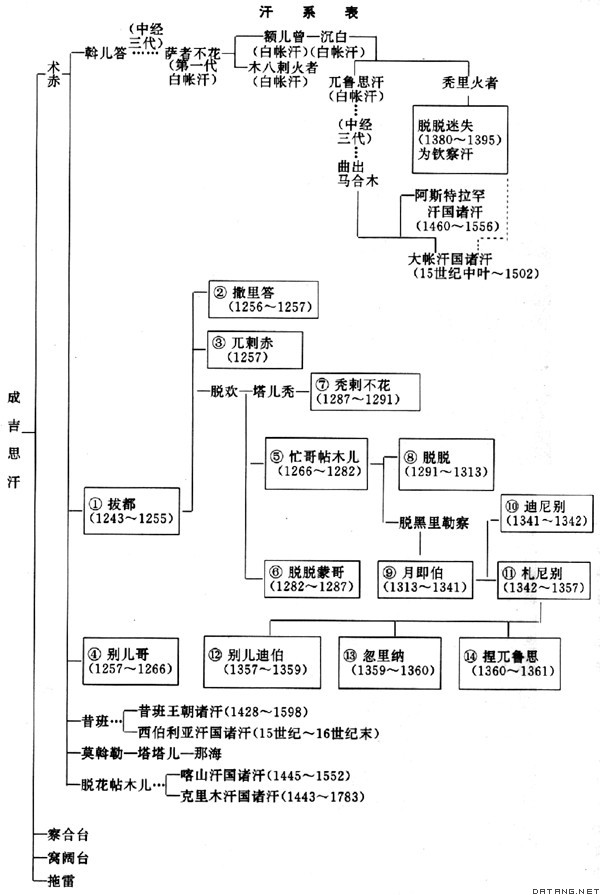

四大汗國中的欽察汗國是成吉思汗長子朮赤的次子、成吉思汗的孫子、西征的統帥拔都所建,疆域最為遼闊,東起,西至今、一帶,都城在今俄羅斯以北。由於拔都的大帳使用金頂,因此在歐洲史書中欽察汗國也被稱作“”。欽察汗國是當時東西方文化交流的重要紐帶和商業。在其他汗國包括元帝國對於自己的領地的統治都出現問題的時候,金帳汗國長期統治都相對穩定。拔都之弟在位時(1257-1266年),名義上仍對蒙古大汗稱藩,實際上汗國已成為獨立國。因同伊利汗國爭奪,無力東顧,於是河中地區被之孫占領,便支持之孫對作戰,幫助崛起。隸屬於金帳汗國的原本各公國,出現了一位“王”,即,以為核心,逐漸發展成一個新的強大的國家——俄羅斯。而與之相反,金帳汗國中央權力卻日漸下降,開始分裂為、、、、等小汗國,作為的俄羅斯從中獨立出來,並滅亡了。

封地及居民

在汗國內,拔都的13個兄弟及其後裔各有世襲封地,軍隊。拔都的兄長及其後裔據有今、,形成了。蒙古帝國的貴由汗去世後,拔都支持蒙哥奪取大汗位,打擊、兩系勢力,占有河中地區。內居民成分複雜,水平不一。由於統治民族蒙古人占,因此他們逐漸突厥化。

衰落和瓦解

14世紀後期,蒙古貴族對外不斷進行掠奪戰爭,內部又互相爭鬥,使汗國走向和。

15世紀20年代初,欽察汗國分裂成9個相互獨立的國家。原中央部分被取代。(類似於1991年蘇聯解體,中央部分被俄羅斯聯邦取代。)

察合台汗國

概況

察合台汗國最初是成吉思汗次子的封地。初領有西遼舊地,包括天山南北路及今阿姆河、錫爾河之間的地區。初建都阿力麻里(今新疆西北)。察合台系後王篤哇與窩闊台系後王聯合,屢與元朝皇帝軍隊爭戰,終世祖一朝未斷。至公元1303年始與海都子罕八兒。 察合台汗國

察合台汗國

察合台汗國

察合台汗國1314年,原本讓位與自己哥哥的察合台汗怯伯復位,把國都從遷至,在河中地區農業,實行改革,而也先不花汗則堅持遊牧傳統,汗國開始分裂為東、西兩部。東部以阿力麻里為中心,包括喀什、吐魯番一帶;西部以撒馬爾罕為中心,統治河中地區。今新疆及周邊大部分地區在東察合台汗國統治之下。也先不花為東部汗,怯伯為西部汗。也先不花、怯伯死後,亞洲中部的蒙古貴族各部各自為政,互相攻殺。1348年,統治天山南路的杜格拉特部權臣找到一個18歲的貴族,宣布他是也先不花的兒子,並在擁立為汗。歷史上把禿黑魯帖木兒統治的地區稱為東察合台汗國。禿黑魯帖術兒是第一個信奉伊斯蘭教的蒙古大汗,他用強制手段迫使天山以北16萬蒙古人改信伊斯蘭教。

1363年,死,發生內亂,布拉吉之弟卡瑪魯丁奪取了政權,並殘殺禿黑魯帖木兒的子女及眷屬18人。1389年,倖存的禿黑魯帖木兒的幼子即汗位,建都於;1418年,黑的兒火者之孫歪思汗,又把國都遷到(今),所以東察合台汗國也稱“別失八里國”和“亦力把里國”。東察合台汗國從1348年建立,歷經8代、15位汗主政,到1514年被所滅,計立國166年。而在死後不久,便被自己的將軍奪取了國家政權。

瓦解

1306年,篤哇敗察八兒,盡收生前所占察合台封地。1310年篤哇子怯伯再破察八兒,兼併窩闊台封地。後分裂為東西兩部,東部復分裂為若干小國,。14世紀中葉,禿魯即位後,削奪權柄,汗權一度有所恢復。1362年即位後,諸藩王日益跋扈,。1370年,為帖木兒帝國所滅。東察合台汗國後王的統治維持到16世紀。

伊爾汗國

汗國建立

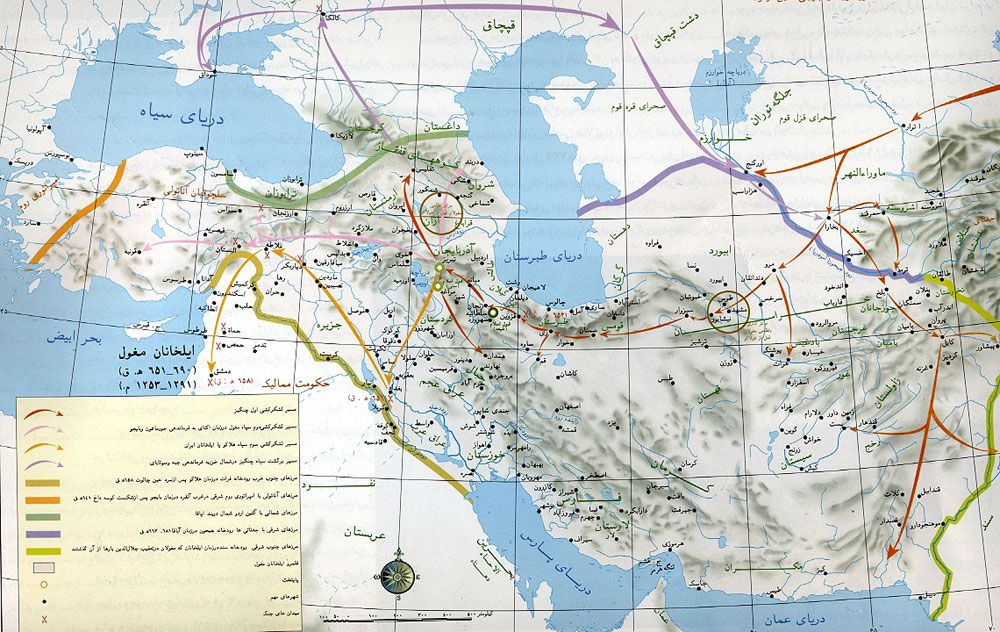

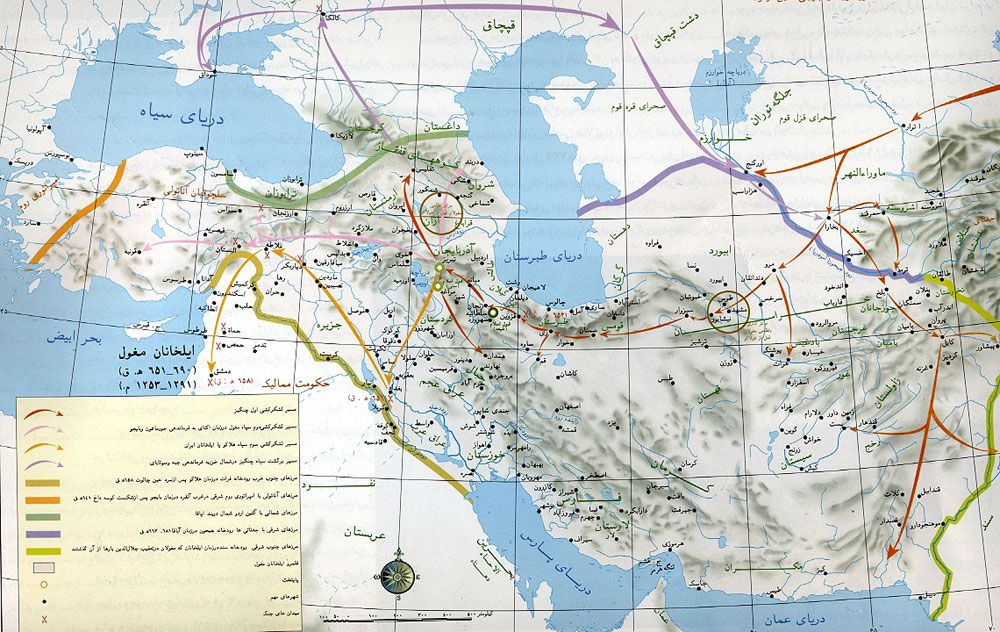

伊爾汗國,又稱或,成吉思汗孫子旭烈兀西征後建立,是東濱,西臨地中海,北界裡海、黑海、高加索,南至波斯灣的大國。既為歐、亞兩洲文化薈萃之地,又是重要交通樞紐。居民民族成分複雜,主要講波斯語和阿拉伯語。大多數信奉伊斯蘭教,部分崇奉基督教。建都於帖必力思(也譯作桃里寺,今伊朗大不里士)。境內農業發達,商業和手工業也很繁榮。與元朝關係一直都很密切。今伊朗、、南高加索的亞塞拜然、喬治亞、亞美尼亞和中亞的都由伊爾汗直接統治;斯坦西部的王國是伊爾汗的屬國;小亞細亞的名義上是,實際上由伊爾汗派官治理。旭烈兀死後,子阿八哈繼襲汗位(1265—1282),政權進一步鞏固,1270年曾率軍擊退了察合台汗八刺對呼羅珊的進攻。 伊利汗國

伊利汗國

伊利汗國

伊利汗國改革與衰落

在(1295-1304年)在位時,進行了一系列改革,1295年6月19日,他率領將士改宗伊斯蘭教,當年11月3日即汗位,取名穆罕默德,自號素丹。此後,蒙古貴族和伊朗貴族日益合流,伊爾汗國組建成為一個伊斯蘭國家。在合贊汗死後不久,伊爾汗國便陷入混亂,1335-1378年的四十多年間,地方總督先後擁立八個伊爾汗,在爭權奪利的混戰中,建立了各自的封建小王朝:賈拉爾朝(1336-1411年),1340年建立,據有伊拉克、亞塞拜然、和迪亞巴克兒;克爾特朝(1245-1389年),1342年獨立稱王,據有赫拉特和呼羅珊部分地區;(1313-1393年),1353年建立,據有法爾斯、和,於;賽爾別達爾國家(1337-1381年),這是由起義農民於1353年建立的政權,據有呼羅珊北部。1380年以後,內亂迭起,加上欽察汗的進攻,勢力漸趨衰微。1388年為所滅。

伊利汗國的建立者是蒙古第三次西征的旭烈兀,他與元朝統治者同為拖雷後裔,關係也較其他汗國更為密切。其疆域東起今阿姆河,西至地中海,北自高加索,南抵印度洋。是溝通亞歐兩洲經濟文化的重要樞紐之一。元朝曾經與伊利汗國雙方互派官員、工匠,經濟和文化交流也很頻繁。阿八哈汗時(1265-1282年)相繼敗西利亞(今),戰埃及王,政權得到進一步鞏固。

時(1295-1304年),進行一系列改革,清除積弊,制定稅率,整治驛站,鼓勵農桑,統一貨幣及度量衡,加強法制,提倡文治,是汗國最盛時期,農牧商業均得到發展,歲入增加。同時合贊汗為爭取當地領主和穆斯林的支持,改奉什葉派伊斯蘭教為國教,廢除“大汗”稱號而改稱蘇丹,加速了當地蒙古人的伊斯蘭化進程。

公元1317年,年僅12歲的即位後,由於權臣出班專政,二丞相不合,內亂迭起,並遭到欽察汗月即別的進攻,國勢漸衰。公元1334年不賽因死後,諸王爭立,汗國陷於分裂,國勢益衰。公元1388年為帖木兒帝國所滅。

窩闊台汗國

成吉思汗第三子的封地。領有額爾齊斯河上游和巴爾喀什湖以東地區,建都葉密立(今新疆)。1229年窩闊台繼帝位後,將封地賜給其子。1251年即位後,以窩闊台系諸後王屢與作難,將封地分割,分授諸王,以去其勢。窩闊台子領別失八里(今新疆吉木薩爾北),滅里領額爾齊斯河之地,窩闊台孫脫脫領葉密立,領海押立(今伊犁西)。公元1259年阿里不哥稱大汗後,忽必烈也稱大汗,雙方戰爭反覆進行了5年,1264年忽必烈稱帝後,1264年阿里不哥戰敗。海都自以太宗嫡孫不得立,先後聯合、、篤哇爭奪帝位。1301年(大德五年)兵敗走死,汗國勢衰。1310年(至大三年),海都子察八兒為察合台汗怯伯所敗,部分歸附欽察汗國,部分被併入元朝。因存在時間過短,故有的說法並不視其為四大汗國之一。

先後滅亡

蒙古本部內亂

元朝末年爆發了,天下大亂。元軍的武裝力量被起義軍各個擊破,在戍的諸王也相續非死即逃。就以受封出淮地區的三位宗王為例,至正十二年,威順王的鎮所武昌失守,威順王本人逃到陝西,後來在被軍閥李思齊圍困而死;至正十六年,鎮南王的鎮所揚州被起義軍攻破,鎮南王本人則被俘投水死;而宣讓王在他的鎮所廬州失陷之後,逃回了大都,又被封為淮王。後來,北逃,留下淮王監國守大都,淮王被攻克大都的明軍殺死。明軍改大都為北平,是年為元年。

1371年,明軍取河州(元吐藩等處宣慰司治處),元鎮西武靖王以所領的吐藩諸部降明。1382年,明軍步騎三十萬征雲南,次年鎮戍雲南的蒙古宗王梁王勢蹙自盡。隨著元廷北遷,不但對諸多鎮戍的宗王失去控制,就是對蒙古的勛臣也一樣失去了控制。曾經被成吉思汗封為大師、國王的,他的後裔開元王納哈出在遼東有相當的勢力,在元朝政府北遷後便逐漸和元主離心離德。洪武二十年,明軍出征遼東,北元汗廷要求納哈出向汗廷靠攏,但“虜主數招之不往”(《》洪武二十年五日),最後,納哈出以所部“二十餘萬人”降明,相繼投降的還有蒙古“王九、國公群王四”(《明史.韃靼傳》)。

1388年,出塞的明軍在大敗元末主脫古思帖木兒,脫古思帖木兒僅以數十騎逃遁。隨後在奔往和林的途中被屬下所殺。此役,明軍的包括蒙古的宗王、代王在內共七萬七千三十七人。1389年,元遼王阿札失里(成吉思汗兄弟斡赤斤的後裔)、王塔賓帖木兒降明,二十二年,明於其地設、、三寧衛。令阿札失里等為衛指揮使等職。

1392年,明軍伐。破其城。斬蒙古豳王(察合台汗的後裔),哈密王降明。

元勛臣開元王納哈出及遼王阿札失里降明之後,當被成吉思汗分封在蒙古東部的諸王除了這部分降明的外,還有一部分被蒙古帝國本部()所吞併。明永樂初,在蒙古草原與明朝對抗的剩有帝國本部及瓦剌。

永樂七年,蒙古部投靠了,成為了明朝的藩屬。這時候的蒙古本部立了一位名叫的新大汗,永樂八年,朱棣率領50萬大軍進攻韃靼,敗蒙古汗於,本雅失里僅七騎渡河遁去。戰敗後的本雅失里在二年後被瓦剌暗殺,享年33歲。

西北汗國滅亡

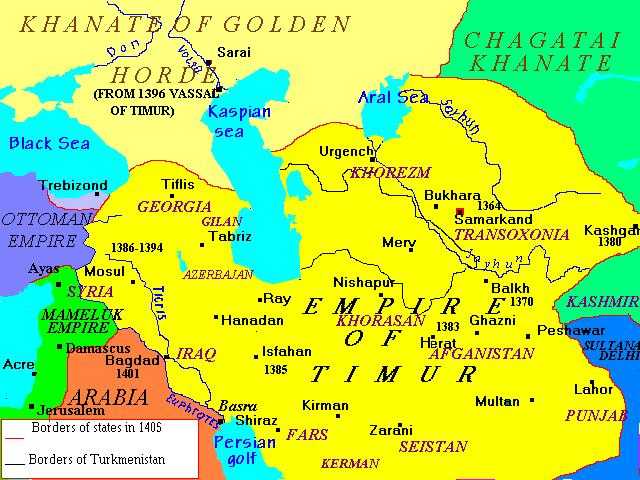

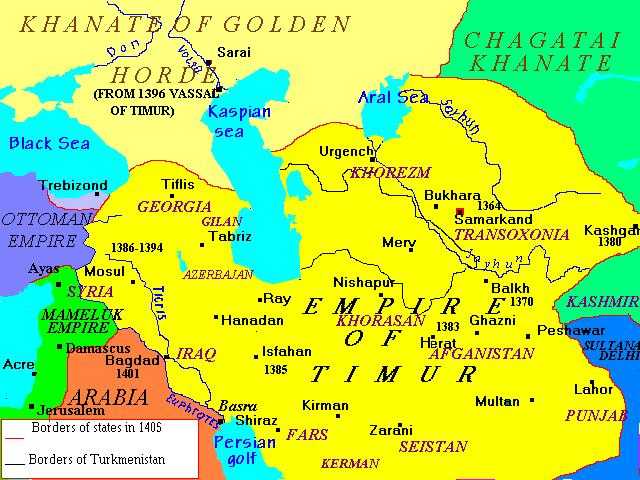

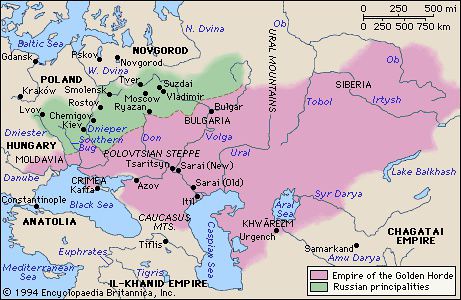

元朝的宗藩國,處於蒙古草原西北部的諸汗國也在元廷北遷的同時發生重大變化。原早已經被大元王朝、及欽察汗國三方削弱、瓜分。察合台汗國亦已經分裂為東西兩部,首都亦力把里,統治區域包括原西遼故地和今新疆東部、俄羅斯邊疆州,則在阿姆河和之間的河中地帶。後來,蒙古貴族推翻而自立,自稱可汗。伊利汗國內亂後被吞併。欽察汗國分裂為、等國,先後成為的藩屬。諸汗國經過重新分化組合,基本上演變成了(明朝稱其為亦力把里或別失里八)和等權力中心。據《》記載,洪武二十四年秋七月癸丑,別失里八朝貢。 滅亡西察合台和伊爾汗國的帖木兒帝國

滅亡西察合台和伊爾汗國的帖木兒帝國

滅亡西察合台和伊爾汗國的帖木兒帝國

滅亡西察合台和伊爾汗國的帖木兒帝國先後吞併,大敗,兼併,挫敗欽察汗國,生擒蘇丹後,雄心勃勃,下一個目標,也是最後一個目標,征服明國。永樂二年,領兵80萬東來攻明,人算不如天算,帖木兒中途因自身健康原因,不幸病逝,帝國大軍返回。其後,內部為爭奪帝位爭得你死我活,無暇東顧,最終由其孫哈里承襲王位。在永樂五年恢復和明朝名義上的關係。

汗國辯疑

成吉思汗時期

一代天驕成吉思汗一生及占領遼闊的土地,奴役了廣大的人口。大約在成吉思汗建國不久,按照遊牧民族中分配了家產。蒙古人以戰功功績公平分配財產,成吉思汗的四個兒子(即朮赤、察合台、窩闊台、拖雷)憑藉自己戰功繼承自己所打下的領地。“他們是成吉思汗王國的四根基柱。他授與他們每人一個王國,稱他們為四‘曲律’。”

成吉思汗的五個兄弟也都為蒙古帝國奉獻一生。所以成吉思汗不單分封了四個兒子,還將國土,屬民分封給他的五個兄弟。而且,在時間上,分封兄弟比分封兒子還要早一些。

而同時代的人的看法又如何呢?據宋代的《》記載蒙古的情況:“其主初僭者,小名日忒沒真(即鐵木真),僭號日成吉思皇帝。今者小名日兀窟觸,其耦僭號八人。”在這裡所謂的“僭號”即稱汗。當時稱汗的八人,歷史學家以為應是合撤的兒子也苦、子、斡赤斤、、朮赤子撥都、、拖雷子蒙哥,加上(見《黑韃事略箋證》,轉引自《》上冊第191頁)這表明,當時的宋人也沒有“四大汗國”的說法,而是認為有八王。

成吉思汗兄弟的分地都在蒙古東面,合稱:“東道諸王”。而成吉思汗諸子的分地卻在蒙古西面。據日本云:“太宗所得者,為乃蠻舊地。察合台所道者,為西遼舊地。拙赤所得者,為花剌子模舊地。”(見《》第187頁)而幼子拖雷則繼承了成吉思汗的中央。但是,有學者認為,拖雷並非繼承了成吉思汗的中央兀魯思,只不過是僅僅是“管轄”而已,而並“專門隸屬”。因為,成吉思汗的中央兀魯思是整個“”的公產,歸歷代蒙古大汗所直轄。拖雷在成吉思汗的繼承人窩闊台時,就將中央兀魯思奉獻給汗兄,就說明了這一點。(《蒙古政治制度研究》第三階段367頁)拖雷家族另有“”,據《元朝秘史》記載,拖雷曾獲得過成吉思汗5000戶的分封。這一點很重要,這表明後來與爭大汗之位的,他繼承的只是拖雷的“兀魯思”而已。

宗王鎮戍

一方面,成吉思汗之後的蒙古仍然繼承了分封政策(例如曾經將中央兀魯思的三千戶轉賜給皇子闊端)另一方面,隨著蒙古帝國對異國不斷的征服以及領土不斷的開拓,蒙古貴族分配財產的傳統又有了新的發展(例如進入中土之後分封的食邑民等),但最值得一提的卻是。

至元初,按照一些漢族大臣(例如等)的建議開始相繼分封諸王子為王,統兵出外藩屏朝廷,這就是宗王出鎮。

就軍隊而言,我認為宗王出鎮制度與成吉思汗的分封兀魯思制度有一個不同之處於,分封兀魯思的軍隊是由本兀魯思的部民形成,完全是諸王個人的私屬;而宗王所管轄的軍隊則多從各個不同和兀魯思內抽出,並非全是出鎮宗王的私屬,出鎮宗王只是以皇室成員的身份擔任軍政首腦,代表朝廷執行軍政任務,出鎮宗王的權力往往超越於諸王之上。(例如先後出鎮蒙古高原的北平王、晉王,對原屬於成吉思汗產業的蒙古中央兀魯思及四大斡耳朵都有統率權)。從這一點來看,宗戍並非只產生於忽必烈時代,例如當初成吉思汗的繼任人窩闊台決定征討末的、等國時就曾經命各支宗室均以長子出征、諸王以朮赤兒子撥都為首;而即位後,也曾經委派同母弟忽必烈、旭烈兀總督、波斯等行省。

最初的,有較強的獨立性,在鎮所多沿襲了成吉思汗時期兀魯思分封的形式和內容,但滅宋之後,對各出鎮宗王及分封的諸王兀魯思普遍削奪事權,採取的一些措施包括設定行省管轄投下分地、宗王在鎮戍區與行中書省等權分治、世襲與非世襲兼行等內容。另一方面,由於內亂,一些宗王在鎮戍區卻乘機擁有了實際獨立的地位。例如忽必烈與爭奪蒙古大汗之位以及時,察合台汗國開始自行其是;而欽察汗國與蒙古的本土完全阻隔,獲得了實際的獨立;為了爭取據有波斯、阿拉伯諸地的宗王旭烈兀的支持,把阿母河以西地區授與旭烈兀自主,於是又產生了一個新的封國——“伊利汗國”;另外在元末大亂之時,,逃離大都。這時在雲南的蒙古宗王梁王已取代了行省獨攬大權,雖然仍奉正朔,但實際上已經處於獨立狀態。

正式形成

前文已經提到,成吉思汗並非只是分封了四大汗國,而是分封了八大兀魯思(加上庶妻生子闊烈堅為九大汗國、由於諸史都沒有明確記載其封地故而未算)歷史界公認蒙古大帝國的分裂是在阿里不哥和忽必烈時代。

先說成吉思汗四大兒子封國中的情況,朮赤汗國最終成了欽察汗國;在忽必烈與阿里不哥爭位之時,勢力得到了進一步的,為了爭取的後裔的支持,忽必烈答應他統治擴大到從按台山(阿爾泰山)到阿母河之兀魯思和諸部;上述這兩個汗國與其說是由成吉思汗最初的封國演化而來的,不如說是由後來的宗王鎮戍演變而來的更為貼切。

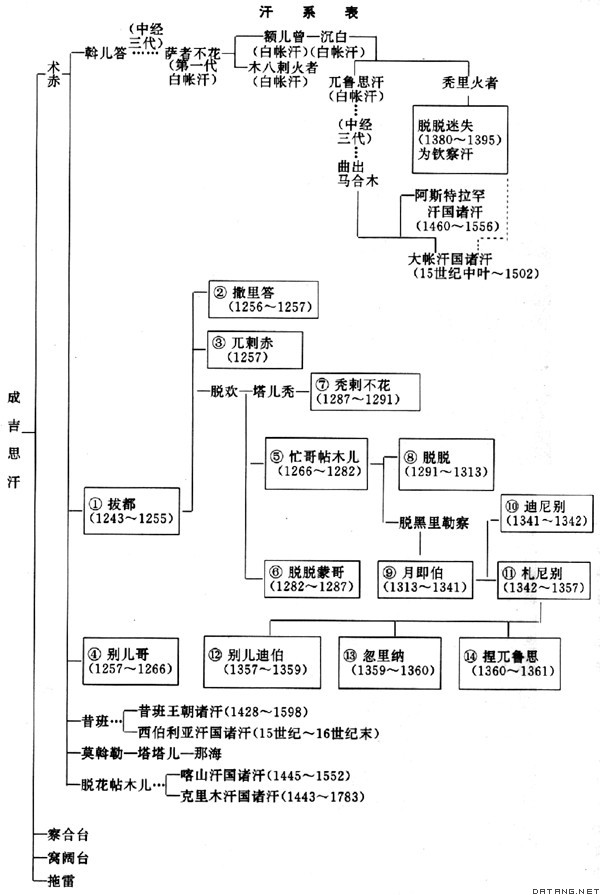

窩闊台正式繼承成吉思汗成了蒙古大汗,死後汗位傳給兒子。貴由汗死後,汗位卻落入了成吉思汗另一位兒子拖雷後裔的手中。這時蒙古大汗的繼任人蒙哥是拖雷的兒子,他即位之後鎮壓異己,將窩闊台的分地分成了數塊時塊,分別授與的數個後裔,最大程度的削弱聯合在一起的窩闊台後裔的力量。其中,分在葉迷立地區的禾忽是的正式繼承人。至元十三年春,禾忽叛亂,失敗後投奔窩闊台的另一個後裔。蒙哥將窩闊台的封地分成數塊時,被分到了海押地區,海都在忽必烈奪位成功後,討逆,接著用武力吞併了大片土地,其中包括整個原屬的封地。不過,海都並非是窩闊台封地的直接繼承人。(禾忽才是),因此說,海都所建立汗國與其說是“窩闊台汗國”,還不如是“國”更為貼切。海都之亂持續了數十年,他的後裔察八兒投降了大元。汗國被元朝和所瓜分。元將所獲得的窩闊台汗國的部分領土併入了中。 汗系表

汗系表

汗系表

汗系表成吉思汗的四子拖雷的長子蒙哥當了蒙古大汗。蒙哥汗死後,繼承拖雷封地的是他的四弟阿里不哥,而非忽必烈。但在與忽必烈爭任蒙古大汗時失敗,投降了忽必烈。所繼承的封地因此也受元朝嶺北行省所管轄。

金帳汗國

金帳汗國