基本介紹

相關簡介,節儉治國,民惟邦本,新政改革,嚴刑峻法,模式起源,

相關簡介

四大治國模式,指的是四個傳統治國模式,這四個傳統的治國模式是書寫中國五千年歷史的標誌,中國曆朝歷代的封建社會皇帝,都逃不過是四大治國模式的範圍。

民本模式自古有之,民本治國是中國最古老的治國方式,從上古時期的、顓頊、、、,再到夏商周時期的、、、、、、、、,以及封建社會時期的劉邦、劉秀、楊堅等歷史上的數位皇帝都以民本思想為出發點而治理國家,就連老子的節儉模式、管仲的新政模式、的峻刑模式,都是有民本思想演變而來。

新政模式是中國最具進取性的治國模式,最早可追溯到春秋時代時期的管仲,新政治國通常都是歷代帝王拯救國家命脈的良方,也是腐舊貴族最懼怕的毒藥,實行新政必然要得罪一大批腐舊勢力,因此中國歷代皇帝拯救王朝命脈的這劑良方,往往會被統治者自己湮滅。新政模式,實際上也是自上而下的一次革命,與那些自下而上的革命不同,他是由政權的統治者自己發動的革命,其宗旨就是延續政權的國祚。

峻刑模式是由歷代之官提出的治國思想,所謂峻刑就是以殘酷的法律手段約束國家的官員和百姓,對於官員皇帝會用峻刑防止他們貪贓枉法,對於百姓皇帝會用峻刑防止他們觸犯國法,這種模式往往是暴君慣用的手段,但也是依法治國最有效的治國方式。

此四大治國模式,在中國五千年的歷史長河中,幾乎是歷代君王慣用的治國方式,因此他們被當代學者認為是最典型的四大治國模式。

節儉治國

- ——“國侈則用費,用費則民貧”

- 代表人物——漢文帝

“節儉模式”,是古代管理國家的基本手段,代表人物是漢文帝劉恆。中國人素有“勤儉持家”的好傳統,管理國家也不例外。《》中專門論述了奢侈浪費與國家管理的關係,認為“國侈則用費,用費則民貧”。

在位期間,禁擾民、禁送禮、禁浪費,甚至連顯示皇權威嚴的諸侯、屬國獻供禮等都廢止了。即位初,有人獻千里馬,劉恆就此下了“紅頭檔案”,詔告天下“朕不受獻也”,“令四方毋求來獻”。

不建樓堂館所。劉恆在位23年竟無一項大型建築,連小建築也不搞,只要是勞民傷財的,一律不批。據《漢書·文帝紀》記載,劉恆曾想造個露台,召來工匠預算,要花費“百金”。這筆開支對皇家來說,連毛毛雨都不算,但劉恆覺得不妥,放棄了造台計畫,稱“百金,中人十家之產也”。

劉恆開創了封建帝王著“親民裝”的先河,漢代學者劉向曾評價劉恆是“節儉約身,以率先天下”。其“節儉治國”思想,體現出了封建時代“以孝治國天下”的核心價值觀。所以,劉恆死後蓋棺定論的諡號中,用了評價等級最高的一字“孝”,稱為“孝文皇帝”。

劉恆的治國模式收到了出奇的效果,《漢書》稱當時是“海內殷富,興於禮義,斷獄數百,幾致刑措”。隨後的景帝劉啟,繼承了劉恆的治國思想,合稱“文景之治”。

民惟邦本

- ——“民惟邦本,本固邦寧”

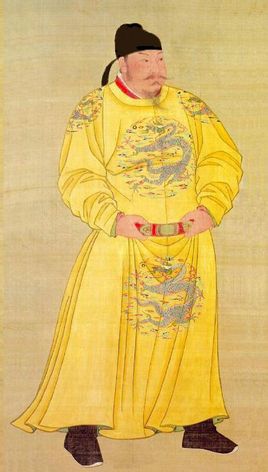

- 代表人物——唐太宗

在古代,執政者常掛嘴邊的一句話是“民惟邦本”,簡稱“”。叫“執政為民”。以這種思想來治理國家,被稱為“民本模式”,代表人物是唐太宗李世民。

在中國歷代帝王中,唐太宗李世民最有“民本意識”,他認為,“君依於國,國依於民。刻民以奉君,猶割肉以充腹,腹飽而身斃,君富而國亡”。李世民說話喜歡引經據典,他常提荀子的觀點:“君,舟也;民,水也。水能載舟,亦能覆舟。”

李世民曾認真研究了朝代興迭規律。據《貞觀政要·仁義》,李世民稱,“古來帝王以仁義為治,國祚延長,任法御人者,雖救弊於一時,敗亡亦促”。

李世民的“民本模式”,就是借“仁義為治”實現的,表現為“寬律令”,具體操作分為禮刑並用、簡約畫一、寬仁慎刑三個層面。《唐六典·尚書刑部》註記,李世民指示長孫無忌、房玄齡等臣僚重新審訂刑律條款,尤控死刑,他強調“死者不可復生”,要求“用法務在寬簡”,所以唐律“比卉死刑,殆除其半”。為防錯殺,李世民要求死刑案都要報中央,再三覆核。

最能說明李世民“寬刑”的,是貞觀六年(公元632年)發生的一件事。當年十二月,他在查閱死刑案件時,出於憐憫,下令將390名死囚全部放回家過年,來年秋再回長安就死。第二年死囚一個不少回來了,李世民很感動,乾脆將這些死囚全部赦免。

李世民選賢任能、納諫如流、賞罰分明,其治國模式成效斐然。執政幾年後,便“海內昇平,路不拾遺,外戶不閉,商旅野宿焉”。貞觀四年,全國被判死刑的僅29人。

李世民在位年號為“貞觀”,故史家讚譽李世民的治國模式為“貞觀之治”。

新政改革