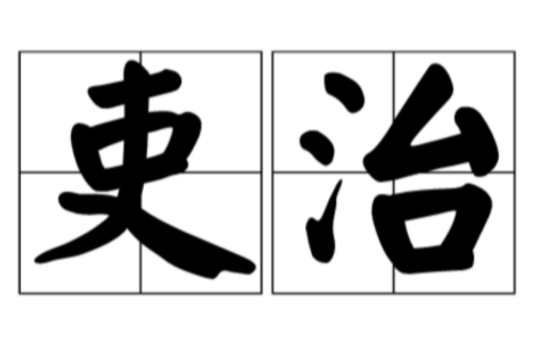

吏治,是一個漢語辭彙,拼音為lì zhì。是舊時指地方官吏的作風和治績。《史記·酷吏列傳序》、《漢書.卷八.宣帝紀》等書均有相關記載。

基本介紹

- 中文名:吏治

- 外文名:administration (good,bad) of officials

- 解釋:舊時指地方官吏的作風和治績

- 拼音:lìzhì

詞目,拼音,基本解釋,出處與詳解,

詞目

吏治

拼音

lìzhì

基本解釋

整肅吏治:

列舉:建立問責制度,有利於整肅吏治,促進作風轉變,提高依法辦事的水平。

[administration (good,bad) of officials]吏治,是對於社會治理的一種行為責任感。

出處與詳解

國家的治理關鍵在於吏治,吏治腐敗則亡黨亡國,舊時指地方官吏的作風和治績。

1、《史記·酷吏列傳序》:“ 漢 興,破觚而為圜,而為朴,網漏於吞舟之魚,而吏治烝烝,不至於奸,黎民。”

2、《史記.卷六.秦始皇本紀》:“繁刑,吏治深刻,不當,無度。”

3、《漢書.卷八.宣帝紀》:“具知奸邪,吏治得失。”

4、唐 張籍 《祭退之》詩:“學無不,吏治得其方。”

5、《宋史 卷一百四十六》:資莊重,為文恢博有氣。中紹興五年進士第。知溫州瑞安縣。俗號,吏治尚嚴。

6、明 《太子少保兵部尚書節寰袁公(袁可立)神道碑》:“而吏治日以深刻,博聲取。”

7、《》第三八回:“我便和他談些官場事情,問些 蘇州 吏治。”

7、歐陽山 《三家巷》四:“當下有人主張刷新吏治,有人主張改選國會。”