八陣是指中國古代的一種軍事陣法,目前主要存在有兩種解釋。一種是指八種陣形變化,一種是指九軍。

基本介紹

- 中文名:八陣

- 作者:風后

- 創造時代:時代

- 著作:《》

沿革,八陣變化,握奇八陣,諸葛亮八陣圖,其他,技能,

沿革

關於八陣的由來,在傳說中是由時代的將領風后所創,並有《》流傳後世,但應為後人偽作。

據《》記載,在漢朝時的中,就已有《》。東漢,班固為竇憲作銘文,其中有“勒以八陣”的文句。而依《》記載,,於時講武,在十月時車駕親幸於長安的水南門,會五營兵士,為八陣進退,名曰“乘之”。

據《隋書》及《》在禮樂志的相關記載,此教習之法,乃是讓士兵分為兩軍,各依直陣、、曲陣、、的順序變陣,取其對應的之意。

在中國古代經典兵書的《》中,亦多有提到布陣之法,如《》和《》等,但《武經七書》亦多被懷疑為後人託名偽作,其內容不可盡信。三國時代著名的軍事家曾經推演,並留下部分內容及三處石陣遺蹟,後來唐宋的兵家在復原推演八陣時,多採用諸葛亮的遺法,如北宋朝廷的等。其相關陣法皆記載在其北宋官方編纂的《》之中。

據《宋史》記載,唐朝李靖由其叔傳授九軍,但因久經戰亂,武將通曉此陣法者頗多,乃將八陣改為六花陣,以迷惑敵人。八陣原為八包一的,而六花陣則為六包一的。由於偽作不少,而後人又多穿鑿附會,因此目前對八陣存在有多種不同的解釋,主要則有兩種解釋,一種是指八種不同的陣形變化,一種則是指九軍八陣,或稱為握奇八陣。

八陣變化

八陣的第一種解釋即是指八種不同的陣形變化。將領依不同的軍種組成、地形、敵人,因時制宜,隨機應變,將軍隊布置成各種不同的陣形。

在河南省密縣曾出土唐朝常州所著的《》碑,除了八陣正圖,還包含了、、、、、、、等八種陣圖。在軍事史上也可找出許多古代將領以不同陣形布陣的資料,但依此解釋則似乎不需特定限制於八個陣形,如此反而流於形式。而有些陣形圖樣並無實際的軍事套用價值,唐代便曾說:“兵猶水也,水因地以,兵因敵以制勝,能與敵變化而取勝者,謂之神。則戰陣無圖明矣!而庸將自以教習之法為戰敵之陣,不亦謬乎”。

握奇八陣

第二種解釋為九軍,依握奇法:“八陣四為正,四為奇。余奇為握奇,或總稱之。”

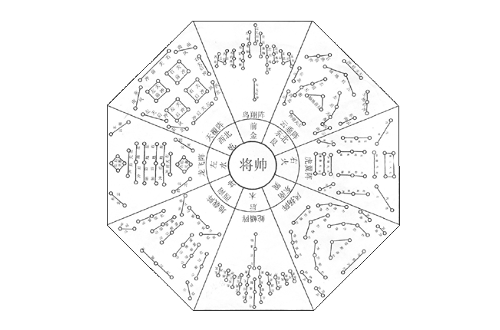

依宋朝《》中的推演,其主要結構是由九個小陣組成一個大陣,即八陣包一陣,如一個井字形,其中的上、左、右、下方之四個小陣稱為正陣,和合成十字型,為全陣骨幹,通常為依附營壘或戰車、圍柵,由大量弓弩兵構成的防衛式陣式。

其他四角之四個小陣,稱為奇陣,可轉換及運動,通常為持各種長短兵器,由構成的攻擊式陣式,大陣後又各有數列及騎兵,擔任機動部隊,主陣前行時則於前方擔任警戒。

這種陣式源於漢代對抗匈奴的營壘法,在行軍時把包覆蒙皮、設定鹿角及的戰車連結起來作為防衛工事,在停止行軍駐紮防衛時,則以壘石、木柵為防衛工事。即所謂的“行為陣,立為營”,是一種相當完備的布陣行軍之法。

其軍事意義頗類似西方的希臘長槍、羅馬龜甲陣等,是一種先鞏固防禦,後伺機攻擊的步兵集團陣形。 及宋人會發展此種防衛陣形,主要是由於他們都是從南方對抗北方,但是南方少騎兵,為了對抗北方優勢的騎兵戰力,因此制定這種偏重防禦的步兵陣法。

依《》記載,晉將曾依《》作,僅以三千五百人進攻在作亂的,地面寬廣時設定營,路狹時則將木屋直接放置於車上,時就以弓矢八方射之,馬隆就以此孤軍深入羌地,一邊作戰一邊前進,轉戰千里,殺傷數以萬計的羌兵,最後平定羌亂。

馬隆僅僅以八陣中的一個小陣就能達到這種戰果,可以想見九軍八陣齊進的威力。 據《水經注》記載,在完成八陣推演之後曾說:“八陣即成,庶幾不敗矣。”,即是認為自己以八陣行軍迎敵,已先立於不敗之地。而司馬懿避免主動攻擊八陣,則是由於八陣偏重防禦,攻擊力不足之故,也是非常明智的選擇。

而《》本紀記載,在諸葛亮死後,曾觀看蜀軍遺留下的營壘,乃稱諸葛亮為“天下奇材也”,亦是在讚美其營壘布陣的高明與巧思。並令其近侍學習諸葛亮的“圍陣用兵倚伏之法,又甲乙校標幟之制”。

諸葛亮八陣圖

位於重慶。

在江邊,亂石成堆,是建造的軍事陣法。

主要依據是以奇門遁甲中的開 休 生 傷 杜 景 死 驚 八門為基礎,配合五行方位的生克,最後依當地的地形建造的。

因為該陣建造形態配合適度,加上當地霧氣重。故陣中常常煙霧雲集,若隱若現,用於兵法上就是疑兵之法。

其他

八陣亦有其他多種解釋,有託附《易經》、八卦的說法,不過依唐、宋以來重視實戰的兵家意見,八陣並非如所言,有什麼通天徹地之能、鬼神莫測之機。八陣其實只是一種營壘行陣之法,是身為的為了對抗北方騎馬民族的威脅,所發展出來的平地禦敵之法。

技能

《三國殺》武將技能

:蜀勢力角色,火補充包,3血

八陣::當你沒有裝備防具時,始終視為你裝備了【】

背景語言:你可識得此陣?:太極生兩儀,,四象生八卦。