開始,中國又出現了一種新的行政區劃制度,其最高一級的行政區劃單位為行省(簡稱為省),因此稱為時期,該時期從13世紀後期至20世紀初,歷經元、明、清三代。

元代中葉,將全國分為中書省直轄區、宣政院轄地,以及10個行中書省。省下有路、州(府)、縣,路歸省管。府和州有的歸路管,有的歸省管,還有的州歸府管。縣有的歸路管,有的歸府管,有的歸州管。

中書省直轄地區,稱作“腹里”,包括河北、山東、山西,以及河南和內蒙古的一部分,由直接管轄,不屬於任何行省。“行中書省”的全稱為“某某等處行中書省”,簡稱“某某行中書省”或“某某行省”。

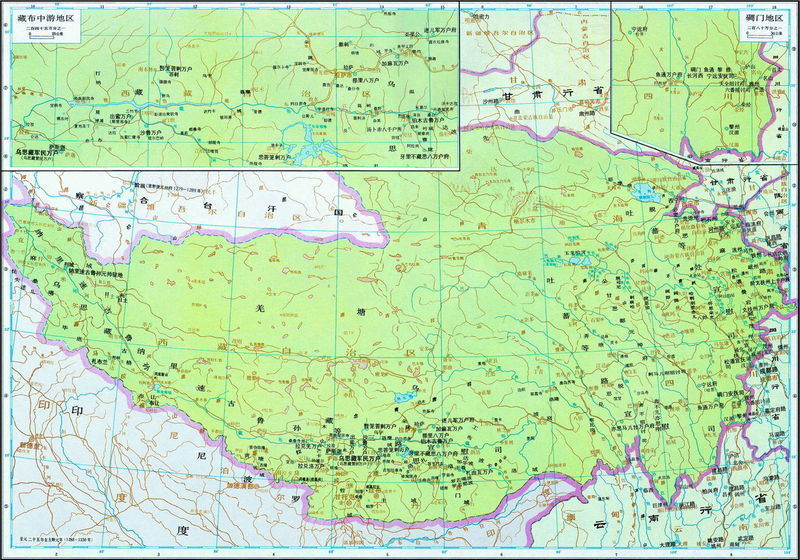

此外,元政府設立了(初為總制院),除掌管全國佛教事宜外,並負責統轄青藏高原(今西藏)地區的軍政事務。

基本介紹

- 中文名:元朝行政區劃

- 朝代:元朝

- 制度類型:行政區劃制度

- 最高一級:行省

沿革,起源,變遷,確立,地圖,影響,疆域,直轄地區,行中書省,各省列表,特殊行省,

沿革

起源

金入主之初,曾出現過,在外地設立行尚書省,但為時短暫。

元朝初年的行省管轄範圍很大,改變也比較頻繁。到了中葉,開始穩定下來,將全國分為中書省直轄區、宣政院轄地,以及10個行中書省。省下有路、府、州、縣,路歸省管。府和州有的歸路管,有的歸省管,還有的州歸府管。縣有的歸路管,有的歸府管,有的歸州管。

其間從伐金到滅宋,歷經70餘年,平宋以後成了元朝的行政區劃單位。

變遷

1231年(蒙古在太宗三年)即滅金的前三年,始立中書省,以著名的政治家、地理學家為中書令。入主中原後於1251年(憲宗初年),在燕京等處置設行尚書省。1260年(中統初年),元世祖忽必烈改置行中書省,其後屢屢增多,但是一直到1295—1296年(元貞年間)行省的設定和轄區還都很不固定,即在忽必烈統一中國(1279年)後的20年中行省制並未固定下來,直到13世紀末、14世紀初的元成宗時期才開始固定,逐步形成元代省制行政區劃。

確立

元末,又分出許多行省,如中書省分出山東行省,分出;有些行省區域過大,又劃置分省,如福建行省內置、汀州、泉州分省。可見,元末行省制也已開始混亂。

元代行省以下的行政區劃略同於宋,行省下轄路,路領府、州,府、州轄縣。但也有不轄縣的路、府、州;不隸於路的府、州,而於行省。直隸於行省的府、州稱為直隸府、直隸州;隸於路的府、州,稱為散府、散州。當時與級的直隸州、直隸府為數不少。另外,元仿宋的“軍”行政區劃,置有軍和,為數不多,都在邊境少數民族的區域內置設。軍有直隸於行省的,也有歸路統轄的;安撫司都直隸於路。元代在一個中書省、11個行中書省下,置路185,府33,州559,軍4,安撫司15,縣1127。

元代行省以下的行政區劃雖略同於宋,元代的行政區劃已與宋朝的有原則上的區別:

- 最高一級的行政區劃是行省(或簡稱省),已不是路。宋朝的最高一級行政區劃——路,在元朝已降為第二級行政區劃單位。

- 在宋朝,府、州是轄於路之下的,在元代已有相當數量的府、州成為直隸府、直隸州,與路並列。

- 宋是三級行政區劃系統,元則有三級、四級,而且以行省—路—府或州—縣四級區劃系統為主。

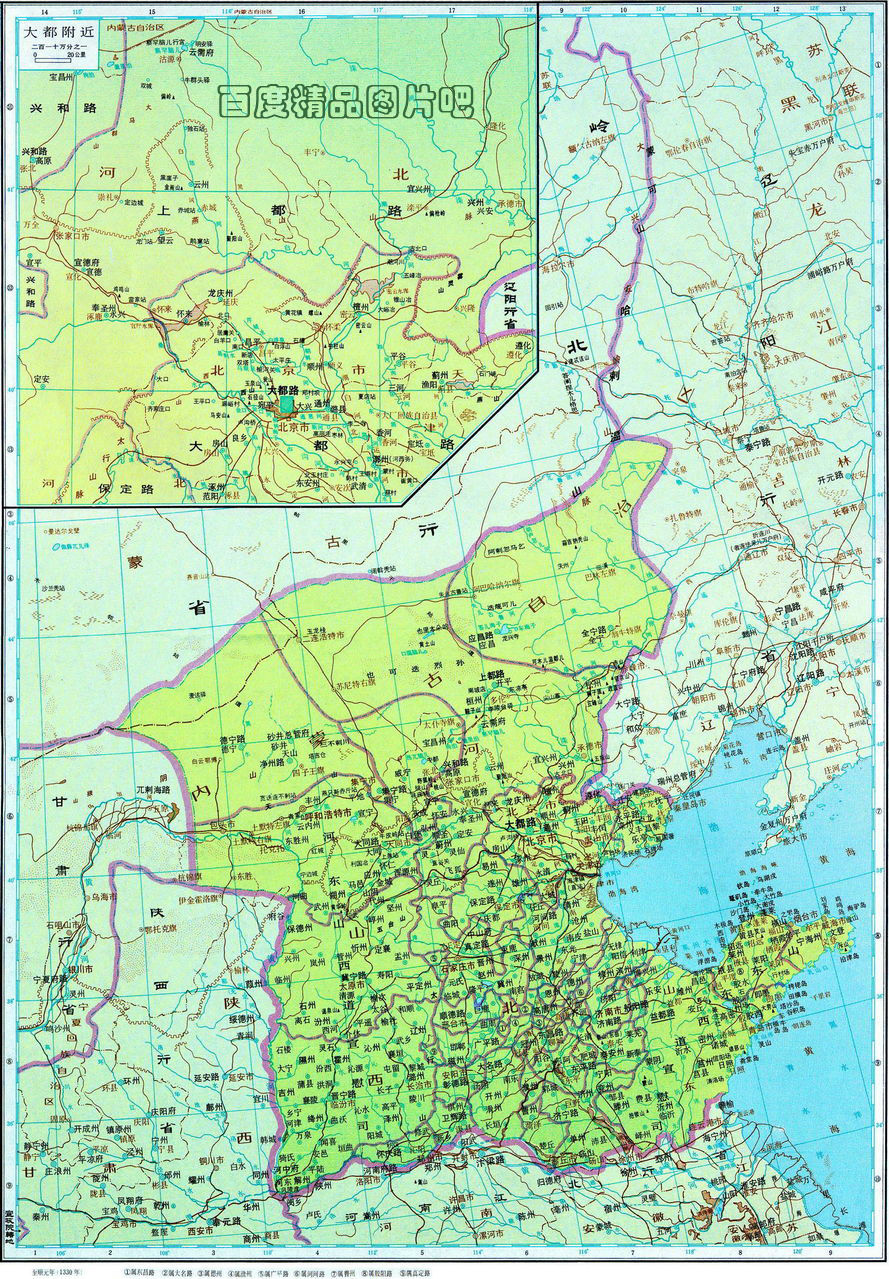

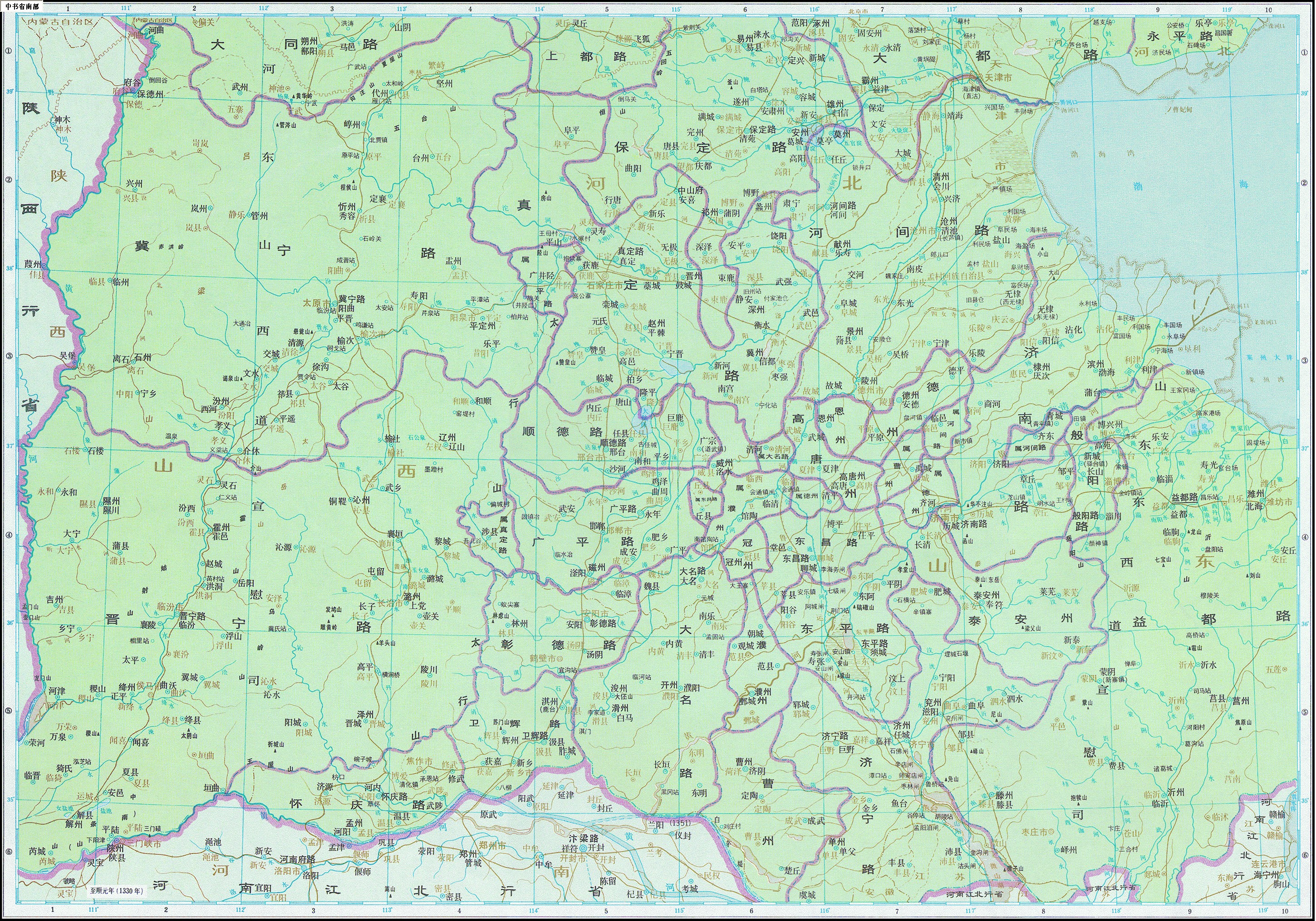

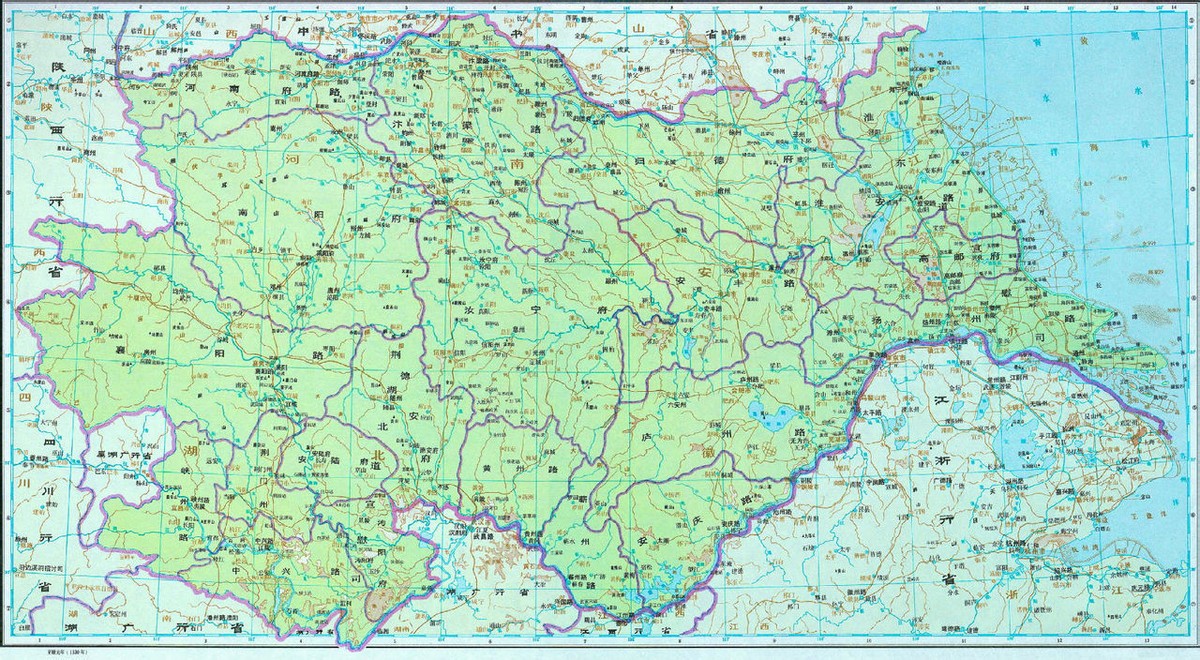

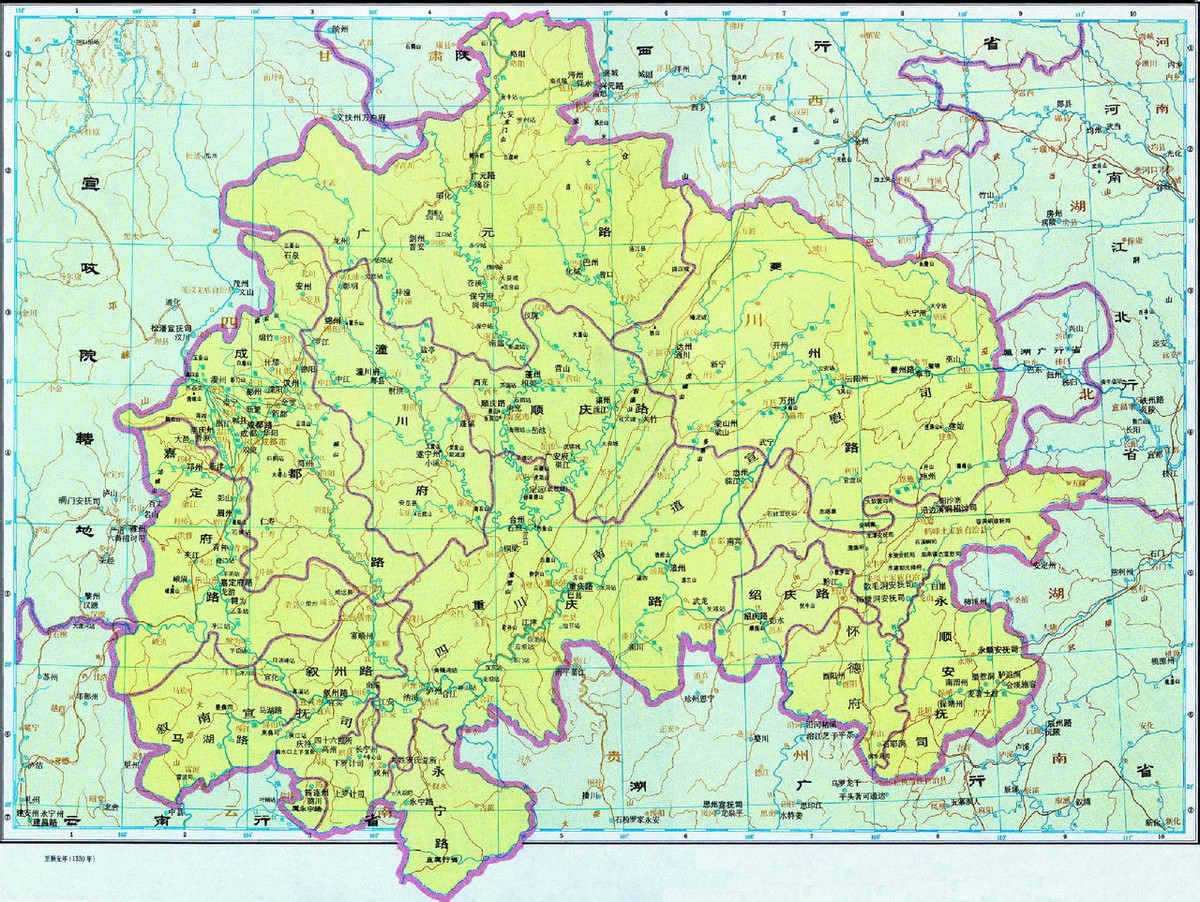

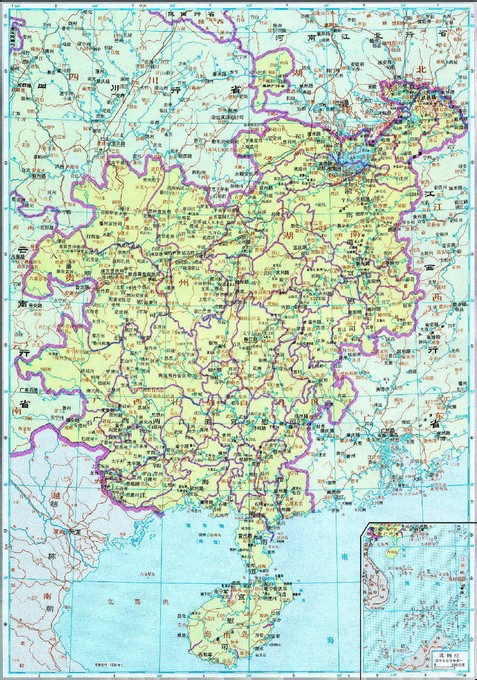

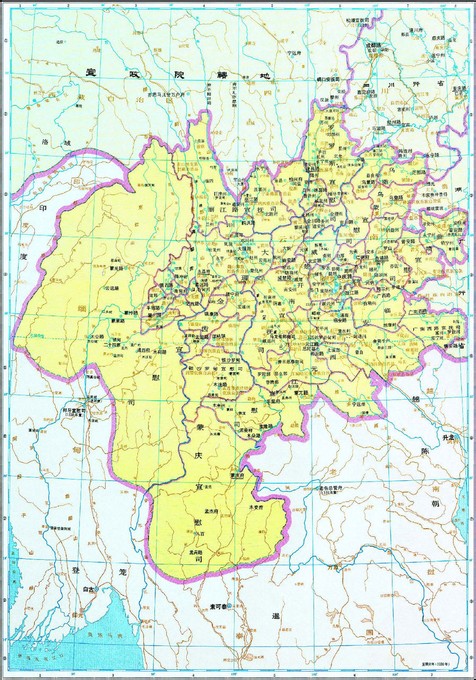

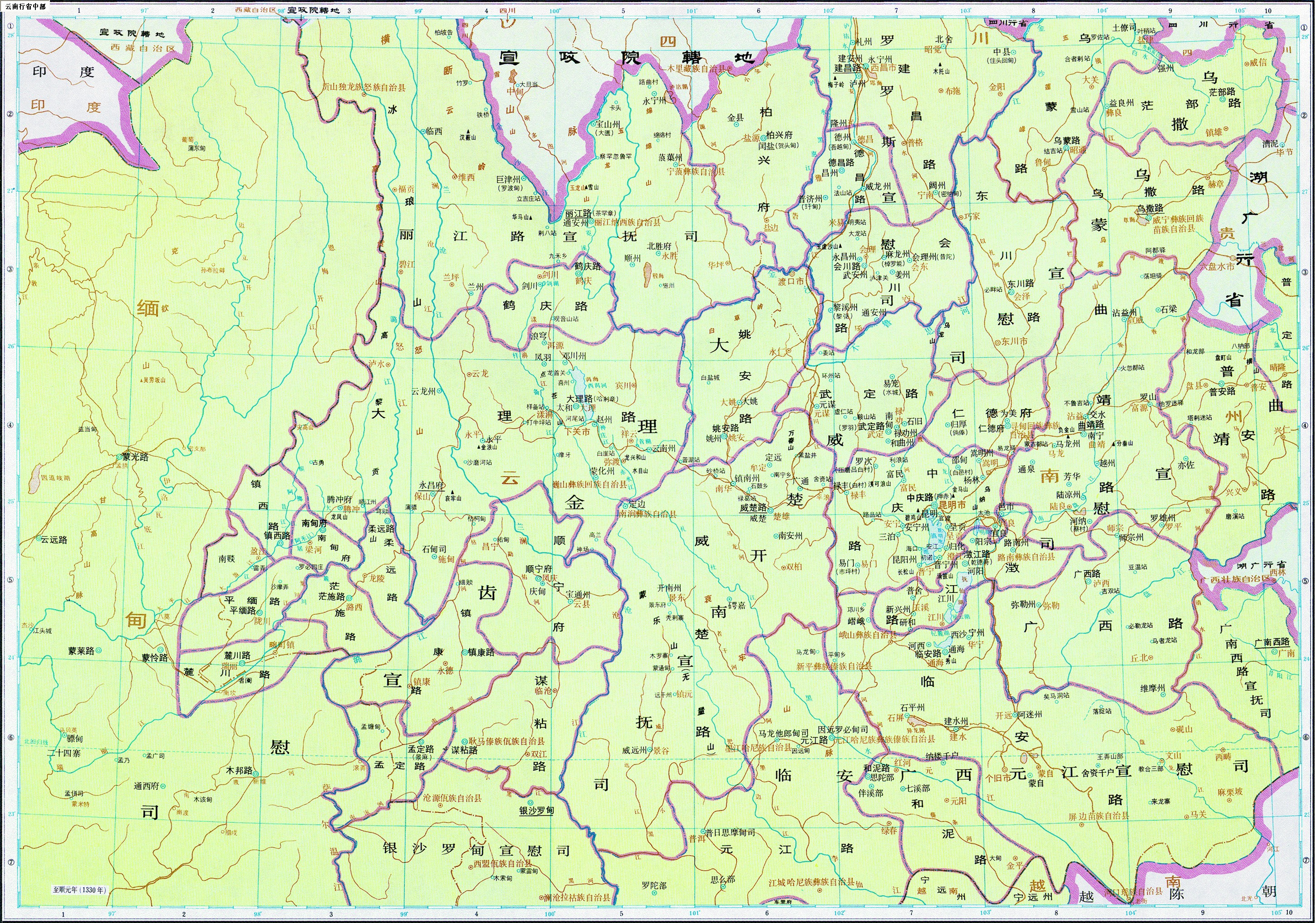

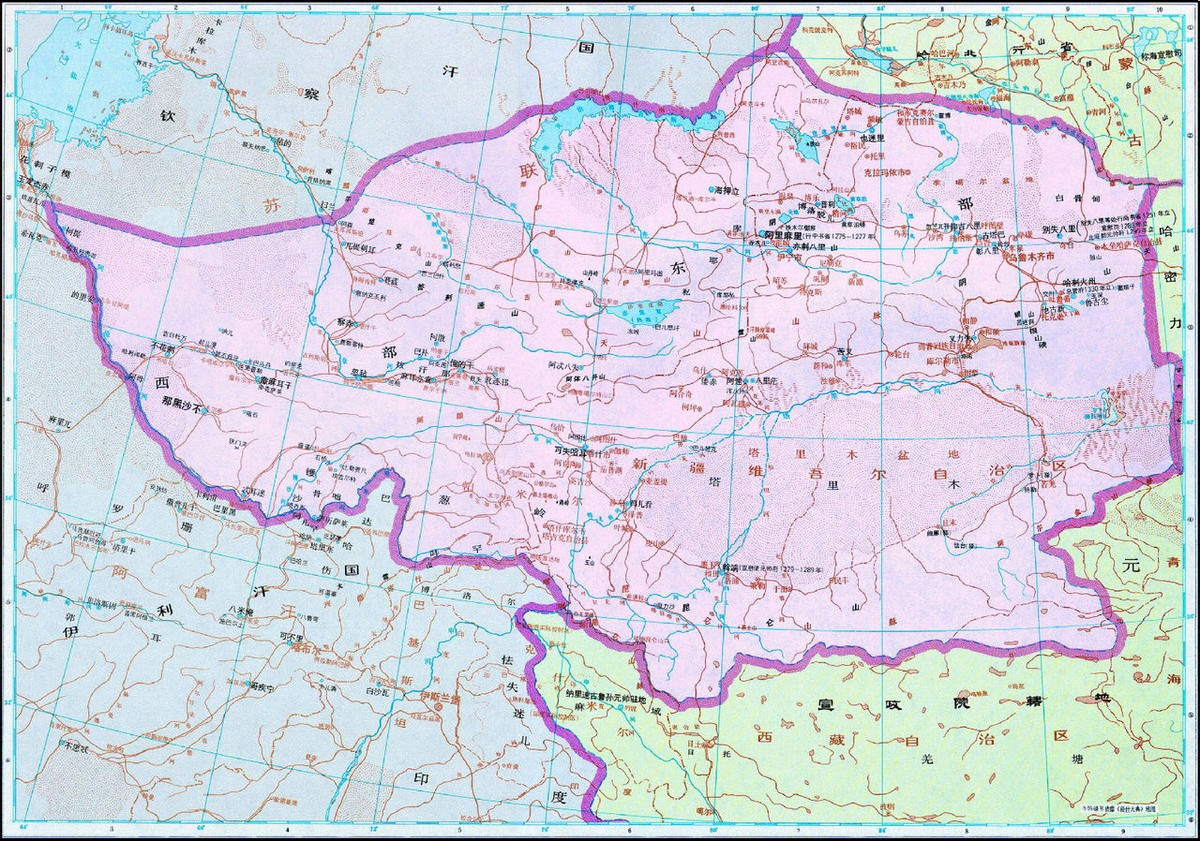

地圖

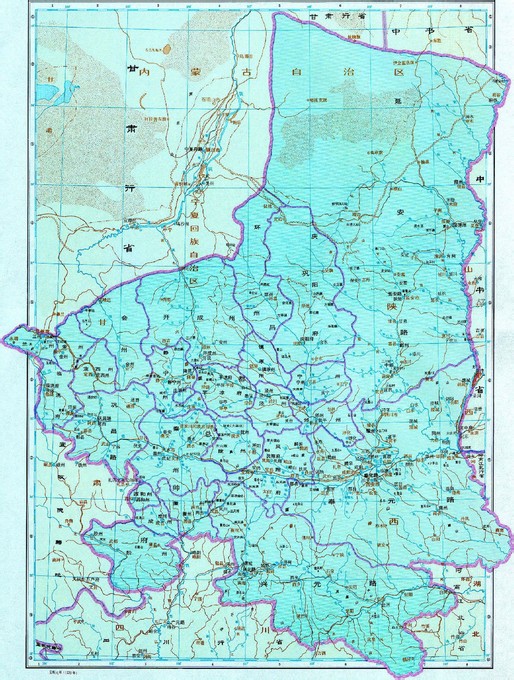

中書省 中書省 |  中書省南部 中書省南部 |  河南江北行省 河南江北行省 |

四川行省 四川行省 |  陝西行省 陝西行省 | |

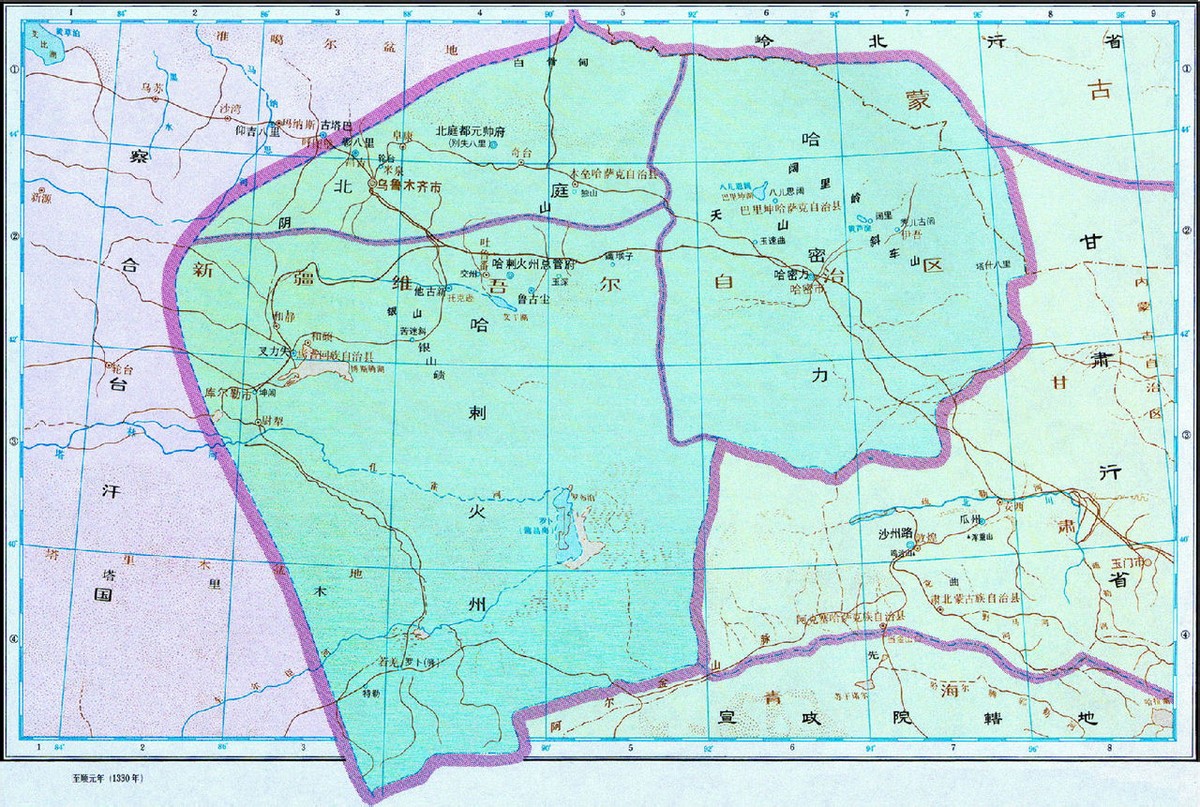

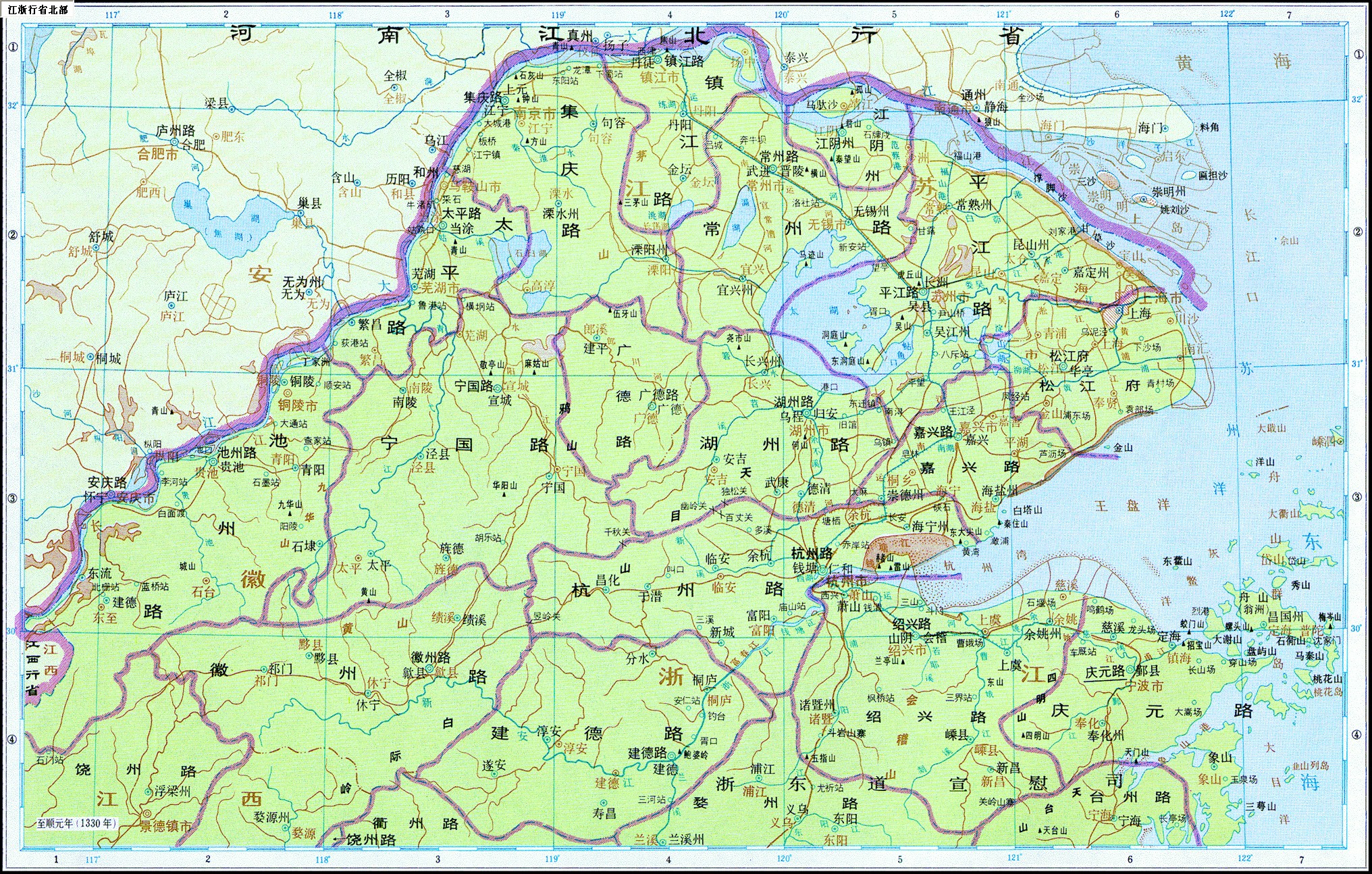

哈密力.北庭.哈剌火州 哈密力.北庭.哈剌火州 |  江浙北部 江浙北部 | |

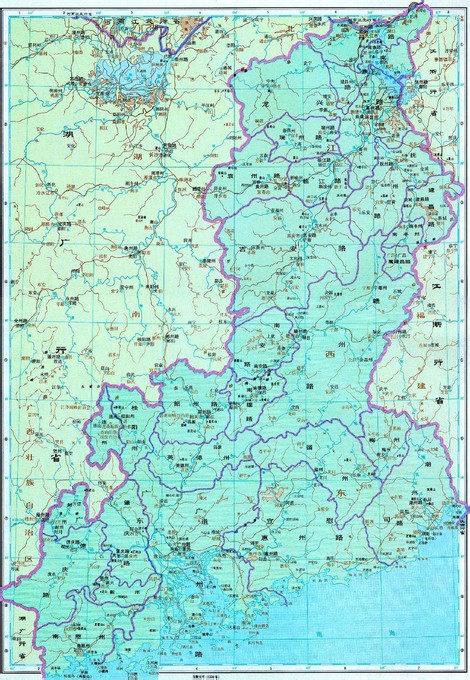

江西行省. 江西行省. |  湖廣行省 湖廣行省 | |

雲南行省 雲南行省 |  雲南中部 雲南中部 | |

宣慰使司都元帥府 宣慰使司都元帥府 |  察合台汗國 察合台汗國 |

影響

“行省”的出現和制度化,屬於元朝地方行政體制的一個巨大而顯著的變化。它不僅加強了元朝的中央集權統治,鞏固了多民族國家的統一,也極大地促進了各族人民在政治、經濟、文化上的交流。這一制度的創設,對我國的地方行政制度的建設是一個新的探索,並為後來明清兩代、民國和新中國省級行政體制機制的運行與發展開啟了歷史的序幕。公元1312年(元仁宗時),已形成嶺北行省、遼陽行省、河南江北行省、陝西行省、甘肅行省、四川行省、雲南行省、江浙行省、江西行省、湖廣行省、征東行省等11行省。此外,在山西、山東、河北、河南北部、內蒙古中部以及東部等地區,則由中央的中書省直接管轄,稱為“腹地”即“內地”的意思,不再另設行政管理機構。

疆域

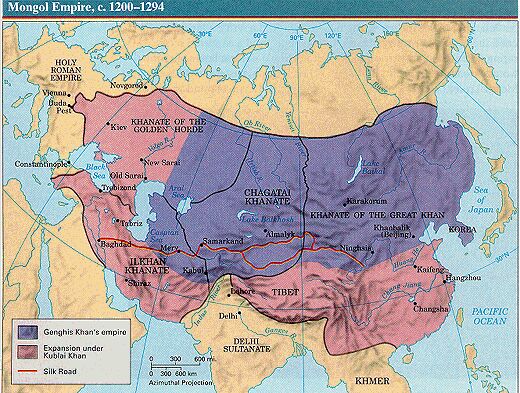

大蒙古國由鐵木真於1206年在河源建立。據,其創始於斡難河河源,通常認為創建時間約為鐵木真征服蒙古高原各部落一統漠北。大蒙古國建立後開始對外擴張,成吉思汗在位時開始征服西夏、西遼、金國、花剌子模沙朝等國,其繼承人又經過兩次大規模的西征,至1259年蒙哥去世前,蒙古已征服了包括塞北、東北、、、吐蕃、、、南部以及大部在內的遼闊區域,建立起橫跨亞歐大陸的蒙古帝國。 蒙古帝國版圖

蒙古帝國版圖

蒙古帝國版圖

蒙古帝國版圖直轄地區

行中書省

各省列表

省名 | 治所 | 路名 | 轄區數目 | 府、州、縣名稱或備註 | |

腹里 中書省直轄地 | 京師 大都 | 大都路 | 屬州 | 10 | 霸州、通州、薊州、順州、檀州…… |

上都路 | 屬府 | 1 | 順寧府——府轄州2:保全州、蔚州 | ||

屬州 | 4 | 認州、松州、桓州、雲州 | |||

興和路 | 屬州 | 1 | 寶昌州 | ||

永平路 | 屬州 | 1 | 灤州 | ||

德寧路 | |||||

淨州路 | |||||

泰寧路 | |||||

應昌路 | |||||

全寧路 | |||||

寧昌路 | |||||

保定路 | 屬州 | 7 | 易州、祁州、雄州、安州、遂州、安肅、完州 | ||

真定路 | 屬府 | 1 | 中山府 | ||

屬州 | 5 | 趙州、冀州、深州、晉州、蠡州 | |||

順德路 | |||||

廣平路 | 屬州 | 1 | 磁州 | ||

彰德路 | 屬州 | 1 | 林州 | ||

大名路 | 屬州 | 3 | 開州、滑州、濬州 | ||

懷慶路 | 屬州 | 1 | 孟州 | ||

衛輝路 | 屬州 | 2 | 輝州、淇州 | ||

河間路 | 屬州 | 6 | 滄州、景州、清州、獻州、莫州、陵州 | ||

東平路 | |||||

濟寧路 | 屬州 | 3 | 濟州、兗州、單州 | ||

益都路 | 屬州 | 8 | 濰州、膠州、密州、莒州、沂州、滕州、嶧州、博興 | ||

濟南路 | 屬州 | 2 | 棣州、濱州、 | ||

般陽府路 | 屬州 | 2 | 萊州、登州 | ||

大同路 | 屬州 | 8 | 弘州、渾源、應州、朔州、武州、豐州、東勝、雲內 | ||

冀寧路 | 屬州 | 14 | 汾州、石州、忻州、平定、臨州、崞州、管州、台州 | ||

晉寧路 | 屬府 | 1 | 河中府 | ||

屬州 | 9 | 絳州、潞州、澤州、解州、霍州、隰州、沁州、遼州 | |||

吉州 | |||||

直隸府 | 1 | 砂井總管府 | |||

直隸州 | 8 | 曹州、濮州、高唐、泰安、德州、恩州、冠州、寧海 | |||

嶺北等處行省 | 和林 | 和林路 | 統漠北諸屯戍 | ||

遼陽行省 | 遼陽 | 遼陽路 | 屬州 | 2 | 蓋州、懿州 |

廣寧路 | |||||

大寧路 | 屬州 | 9 | 義州、興中、瑞州、高州、錦州、利州、惠州、川州 | ||

建州 | |||||

東寧路 | |||||

瀋陽路 | |||||

開元路 | |||||

河南江北行省 | 汴梁 | 汴梁路 | 屬州 | 5 | 鄭州、許州、陳州、鈞州、睢州 |

河南府路 | 屬州 | 1 | 陝州 | ||

襄陽路 | 屬州 | 2 | 均州、房州 | ||

蘄州路 | |||||

黃州路 | |||||

廬州路 | 屬州 | 3 | 和州、無為、六安 | ||

安豐路 | |||||

安慶路 | |||||

揚州路 | 屬州 | 5 | 真州、泰州、通州、崇明、滁州 | ||

淮安路 | 屬州 | 3 | 海寧、泗州、安東 | ||

中興路 | |||||

峽州路 | |||||

直隸府 | 7 | 、南陽府、汝寧、高郵、安陸、沔陽、德安 | |||

陝西行省 | 奉元 | 奉元路 | 屬州 | 5 | 同州、華州、耀州、乾州、商州 |

延安路 | 屬州 | 3 | 麂州、綏德、葭州 | ||

興元路 | 屬州 | 3 | 鳳州、洋州、金州 | ||

河州路 | |||||

脫思麻路 | |||||

直隸府 | 5 | 風翔、鞏昌、平涼、臨洮、慶陽 | |||

直隸州 | 27 | 涇州、秦州、蘭州、寧州、會州、岷州…… | |||

四川行省 | 成都 | 成都路 | 屬州 | 7 | 彭州、漢州、安州、灌州、崇州、威州、簡州 |

嘉定府路 | 屬州 | 2 | 眉州、邛州 | ||

廣元路 | 屬府 | 1 | 保寧府 | ||

屬州 | 4 | 劍州、龍州、巴州、沔州 | |||

順慶路 | 屬府 | 1 | 廣安府 | ||

屬州 | 2 | 蓬州、渠州 | |||

永寧路 | 屬州 | 1 | 筠連州 | ||

重慶路 | 屬州 | 4 | 瀘州、忠州、合州、涪州 | ||

夔州路 | 屬州 | 7 | 施州、達州、梁山、萬州、大寧、開州、雲州 | ||

敘州路 | 屬州 | 2 | 富順、高州 | ||

馬湖路 | 屬州 | 1 | 戎州 | ||

屬軍 | 1 | 長寧軍 | |||

直隸府 | 3 | 潼川、紹慶、懷德 | |||

甘肅行省 | 甘州 | 甘州路 | |||

永昌路 | 屬州 | 1 | 西涼州 | ||

肅州路 | 漢之酒泉,唐與西夏之肅州 | ||||

沙州路 | 漢之敦煌,唐與西夏之沙州 | ||||

亦集乃路 | 亦集乃路,又作額齊納路 | ||||

寧夏府路 | 屬州 | 3 | 靈州、鳴沙、應理 | ||

兀剌海路 | 兀剌海路,又作烏拉海路 | ||||

直隸州 | 2 | 山丹州、西寧州 | |||

雲南行省 | 中慶 | 中慶路 | 屬州 | 4 | 嵩明、晉寧、昆陽、安寧 |

威楚路 | 屬州 | 4 | 鎮南、開南、威遠、南安 | ||

武定路 | 屬州 | 2 | 和曲、祿勸 | ||

鶴慶路 | |||||

雲遠路 | |||||

廣南西路 | |||||

麗江路 | 屬府 | 1 | 北勝府 | ||

屬州 | 7 | 順州、永寧、通安、瀾州、寶州、巨津 | |||

東川路 | |||||

茫部路 | 屬州 | 2 | 益良、強州 | ||

孟傑路 | |||||

普安路 | |||||

曲靖路 | 屬州 | 5 | 漢夜郎地,唐置南寧州後沒於南詔元憲宗收復 | ||

澄江路 | 屬州 | 2 | 新興、路南 | ||

普定路 | |||||

建昌路 | 屬州 | 9 | 建安、永寧、瀘州、禮州、里州、闊州、邛部、隆州 | ||

姜州 | |||||

德昌州 | 屬州 | 4 | 昌州、德州、威龍、普濟 | ||

會川路 | 屬州 | 5 | 武安、黎溪、永昌、會裡、麻龍 | ||

臨安路 | 屬州 | 3 | 建水、石平、寧州 | ||

廣西路 | 屬州 | 2 | |||

元江路 | |||||

大理路 | 屬府 | 2 | 永昌、騰衝 | ||

屬州 | 5 | 鄧川、蒙化、趙州、姚州、雲南 | |||

蒙憐路 | |||||

蒙萊路 | |||||

柔遠路 | |||||

茫施路 | |||||

鎮康路 | |||||

鎮西路 | |||||

平緬路 | |||||

麓川路 | |||||

木連路 | |||||

蒙光路 | |||||

木邦路 | |||||

孟定路 | |||||

謀粘路 | |||||

六難路 | |||||

孟隆路 | |||||

木朵路 | |||||

蒙兀路 | |||||

直隸府 | 2 | 仁德府、柏興府 | |||

江浙行省 | 杭州 | 杭州路 | 屬州 | 1 | 海寧 |

湖州路 | 屬州 | 1 | 長興 | ||

嘉興路 | 屬州 | 2 | 海鹽、崇德 | ||

平江路 | 屬州 | 4 | 崑山、常熟、吳江、嘉定 | ||

常州路 | 屬州 | 2 | 宜興、無錫 | ||

鎮江路 | |||||

建德路 | |||||

慶元路 | 屬州 | 2 | 奉化、昌國 | ||

衢州路 | |||||

婺州路 | 屬州 | 1 | 蘭溪 | ||

紹興路 | 屬州 | 2 | 餘姚、諸暨 | ||

溫州路 | 屬州 | 2 | 瑞安、平陽 | ||

台州路 | 屬州 | 1 | 黃岩 | ||

處州路 | |||||

寧國路 | |||||

徽州路 | 屬州 | 1 | 婺源 | ||

饒州路 | 屬州 | 3 | 餘干、浮梁、樂平 | ||

集慶路 | 屬州 | 2 | 溧陽(至元年間升溧陽路轄廣德州、溧水縣、郎溪縣)、溧水 | ||

太平路 | |||||

池州路 | |||||

信州路 | |||||

廣德路 | |||||

福州路 | 屬州 | 2 | 福清州、福寧州 | ||

建寧路 | |||||

泉州路 | |||||

興化路 | |||||

邵武路 | |||||

延平路 | |||||

汀州路 | |||||

漳州路 | |||||

直隸府 | 1 | 松江府 | |||

直隸州 | 2 | 江陰州、鉛山州 | |||

江西行省 | 龍興 | 龍興路 | 屬州 | 2 | 富 州、寧 州 |

吉安路 | 屬州 | 4 | 吉永州、安福州、太和州、永新州 | ||

瑞州路 | 屬州 | 1 | 新昌州 | ||

袁州路 | 屬州 | 1 | 萍鄉州 | ||

臨江路 | 屬州 | 2 | 新淦州、新渝州 | ||

撫州路 | |||||

江州路 | |||||

南康路 | 屬州 | 1 | 建昌州 | ||

贛州路 | 屬州 | 2 | 寧都州、會昌州 | ||

建昌路 | |||||

惠州路 | |||||

潮州路 | |||||

德慶路 | |||||

肇慶路 | |||||

直隸州 | 9 | 南豐、英德、梅州、南恩、封州、新州、桂陽、連州 | |||

循州 | |||||

湖廣行省 | 武昌 | 武昌路 | |||

岳州路 | 屬州 | 1 | 平江州 | ||

常德路 | 屬州 | 2 | 桃源州、龍陽州 | ||

澧州路 | 屬州 | 2 | 慈利州、柿溪州 | ||

辰州路 | |||||

沅州路 | |||||

興國路 | |||||

清州路 | |||||

天臨路 | 屬州 | 7 | 醴陵、瀏陽、攸州、湘鄉、湘潭、益陽州、湘陰州 | ||

衡州路 | |||||

道州路 | |||||

永州路 | |||||

郴州路 | |||||

全州路 | |||||

寶慶路 | |||||

武岡路 | |||||

桂陽路 | |||||

靜江路 | |||||

南寧路 | |||||

梧州路 | |||||

潯州路 | |||||

柳州路 | |||||

思明路 | |||||

太平路 | |||||

田州路 | |||||

來州路 | |||||

鎮安路 | |||||

雷州路 | |||||

化州路 | |||||

高州路 | |||||

欽州路 | |||||

廉州路 | |||||

直隸府 | 3 | 漢陽、平樂、定遠 | |||

直隸州 | 13 | 歸州、茶陵、常寧、鬱林、容州、象州、賓州…… | |||

征東行省 | 開城 | ||||

阿姆河行省 | 元太祖十三年(1218)內附,憲宗元年(1251)置阿姆河等處行尚書省,駐徒思城,轄河中地區。後廢,其地屬伊利汗國。 | ||||

宣政院轄地 | |||||

吐蕃等處宣慰司 | |||||

斡端宣慰司 | 至元二十年(1283)置斡端宣慰司。至元二十六年(1289)廢,其地併入察合台汗國。 | ||||

附註(不屬行省的地方):

1、瀋陽等路安撫高麗軍民總管府:元初獲高麗西京、都護、龜州等四十餘城,元憲宗六年(1256)以其民置高麗軍民萬戶,僑治遼陽城;中統二年(1261)改置安撫高麗軍民總管府,四年(1263)析置瀋州高麗軍民總管府;元貞二年(1296)合併為瀋陽等路安撫高麗軍民總管府(亦瀋陽路)

2、哈喇火州總管府:至元二十年(1283)置哈喇火州宣慰司。至元二十三年(1286)屬別失八里和州等處宣慰司都元帥府。至順元年(1330)置哈喇火州總管府,不屬任何行省。

3、北庭都元帥府:元太祖十三年(1218)內附,憲宗元年(1251)置別失八里等處行尚書省,駐忽氈,轄畏兀兒地區;至元十四年(1277)歸元朝所有,徙阿里麻里行中書省更名別失八里行中書省來治;至元十五年(1278)置提刑按察司;至元十八年(1281)改畏兀兒斷事官置北庭都護府。至元二十年(1283)置別失八里宣慰司;至元二十三年(1286)置別失八里和州等處宣慰司都元帥府,領天山南路,不屬任何行省。貞元元年(1295)置北庭都元帥府,領天山北路。

4、曲先塔林都元帥府:貞元元年(1295)置曲先塔林都元帥府,領天山南路。

5、阿里麻里元帥府:至元十二年(1275)置阿里麻里行中書省,駐阿里麻里;十四年(1277)東徙,更名別失八里行中書省,其地為察合台汗國專有,為汗庭所駐。至元十九年(1282)置阿里麻里元帥府,領天山北路;後廢。

6、耽羅軍民安撫司:至元十年(1273)置耽羅總管府,二十一年(1284)改置耽羅軍民安撫司,三十一年(1294)還屬高麗國;大德四年(1300)復置耽羅總管府,五年(1301)改置耽羅軍民萬戶府;同年還屬高麗國。本轄——①慶尚州道勸課使:元置,屬征東行省,大德五年(1301)廢,還屬高麗國;②東界交州道勸課使:元置,屬征東行省,大德五年(1301)廢,還屬高麗國;③全羅州道勸課使:元置,屬征東行省,大德五年(1301)廢,還屬高麗國;④忠清道勸課使:元置,屬征東行省,大德五年(1301)廢,還屬高麗國;⑤西海道勸課使:元置,屬征東行省,大德五年(1301)廢,還屬高麗國。

7、四大汗國:欽察汗國、察哈台汗國、窩闊台汗國、伊利汗國。

8、高麗國:元朝附屬國,其政區與元朝不同,分為八道,道下設府郡。今附列其道。京畿道、忠清道、慶尚道、全羅道、江原道、平安道、黃海道、鹹鏡道。

9、安南國:全國分為路和鎮,其路一說十二路,一說十五路。今附列其可考路鎮。東都路、北江路、諒江路、三江路、天長路、龍興府路、建昌路、黃江路、長安路、天關路、新興府路、乂安府路、順化路、升華路;廣威鎮、天興鎮、太原鎮、諒山鎮、宣光鎮、清都鎮、望江鎮、西平鎮。

10、元朝部分地名考:別失八里——今吉木薩爾縣破城子;哈喇火州——今吐魯番市東境;斡端——今和田市;曲先——今庫車縣。阿里麻里——今霍城縣境;王京——今朝鮮國開城;耽羅——今韓國濟州島。