基本介紹

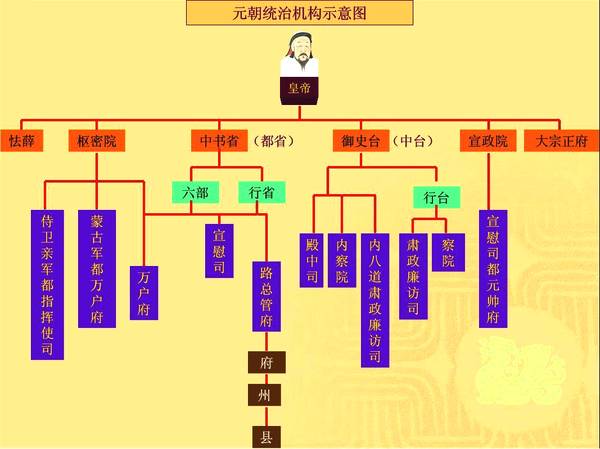

中央政權,三公,中書省,六部,樞密院,御史台,大宗正府,宣政院,太禧宗禋院,儲政院,地方政權,

中央政權

三公

中書省

(1)中書令一員,銀印,典領百官,會決。

(2)(註:元朝以右為上,與前代不同)、各一員,正一品,銀印,統,率,居令之次。令缺,則總省事,佐,理萬機。

(4)一員,正二品,左丞一員,正二品,副宰相裁成庶務,號左右轄。

(5)參知政事二員,,副宰相以參大政,而其職亞於右、左丞。

(6),秩,典左右司,為之管轄,軍國重事鹹預決焉。

(7)右司、左司,二員,;二員,;二員,。

六部

,掌天下官吏選授之政令。

戶部,掌天下戶口、、之政令。。

,掌天下、祭祀、、燕享、之政令。

,掌天下屯牧之政令。

,掌天下刑名法律之政令。

工部,掌天下營造之政令。

以上六部各置三員,;侍郎二員,;二員,;二員,,

又以吏、戶、禮為,以、、工為。各置尚書二員,侍郎二員,郎中四員,員外郎六員,三部之事。

六部下設有各類分工精細、名目繁多的院、台、、監、庫、司、局、寺、倉、署、所等官署,職數和品階一應俱全。

樞密院

置六員,從一品;四員,正二品;副樞二員,;二員,;同僉二員,;二員,;二員,正五品;經歷二員,;四員,;承發兼二員,;管勾一員,;同管勾一員,;二十四人,譯史一十四人,三人,司印二人,一十九人,銓寫二人,蒙古書寫二人,一十七人,院醫二人。

樞密院下設有、、、右衛、、、、等官署。

御史台

後定置二員、中丞二員、侍御史二員、治書侍御史二員,品秩如上;經歷一員,;二員,;一員,;承發管勾兼獄丞一員,正八品;管勾兼承發一員,;一十五人,譯史四人,二人,二人,十人,台醫二人,蒙古書寫二人,六人,二人。

御史台下設有、、、等官署。

大宗正府

,秩從一品。國初未有官制,首置斷事官,曰,會決。凡駙馬投下蒙古、色目人等,應犯一切公事,及漢人奸盜詐偽、蠱毒厭魅、誘掠逃驅、輕重罪囚,及邊遠出征官吏、每歲從駕分司上都存留住冬諸事,悉掌之。至元二年,置十員。三年,置八員。九年,降從一品,止理蒙古公事。以諸王為府長,余悉御位下及諸王之有國封者。又有怯薛人員,奉旨署事,別無頒受宣命。十四年,置十四員。十五年,置十三員。二十一年,置二十一員。二十二年,增至三十四員。二十八年,增至四十六員。大德四年,省五員。十一年,四十一員。元年,省二員,以漢人刑名歸。元年,復命兼理,置札魯忽赤四十二員,令史改為。元年,以上都、大都所屬蒙古人並怯薛軍站色目與漢人相犯者,歸宗正府處斷,其餘路府州縣漢人、蒙古、色目詞訟,悉歸有司刑部掌管。正官札魯忽赤四十二員,從一品;郎中二員,;二員,從六品;二員,;承發架閣庫管勾一員,;掾史十人,蒙古十三人,、各三人,十人,蒙古書寫一人,三人,一人,一人,二員。

宣政院

宣政院,秩從一品,掌釋教及吐蕃之境而隸治之。遇吐蕃有事,則為分院往鎮,亦別有印。如大征伐,則會樞府議。其用人則自為選。其為選則軍民通攝,僧俗並用。至元初,立總制院,而領以國師。二十五年,因唐制吐蕃來朝見於之故,更名宣政院。

定置一十員,從一品;二員,正二品;二員,;二員,;同僉三員,;三員,;二員,正五品;經歷二員,;三員,;照磨一員,一員,並;十五人,蒙古二人,回回掾史二人,四人,二人,十五人,有差。

太禧宗禋院

太禧宗禋院,秩從一品,掌歲辰。元年,罷會福、二院,改置太禧院以總制之。初,院官秩正二品,升從一品,置二員,改令史為。二年,改太禧宗禋院,置院使六員,增副使二員,立諸總管府為之屬。凡錢糧之出納,營繕之作輟,悉統之。定置都典制神御殿事六員,兼佐儀神御殿事二員,兼奉贊神御殿事二員,兼祗承神御殿事二員,同僉兼神御殿事二員,神御殿事二員,參議二員,經歷二員,二員,、照磨各一員,掾史二十人,譯史四人,二人,二人,一十五人,四員,大使、副使各二員。

儲政院

地方政權

行中書省(職同中央中書省)

行中書省,凡十一,秩從一品,掌國,統郡縣,鎮,與都省為表里。國初,有征伐之役,分任軍民之事,皆稱行省,未有定製。、至元間,始分立行省,因事設官,官不必備,皆以省官出領其事。其丞相,皆以執行某處省事系銜。其後嫌於外重,改為某處行中書省。凡、、、、重事,無不領之。至元二十四年,改行尚書省,尋復如舊。二年,又改尚書省,二年復如舊。每省丞相一員,從一品;平章二員,從一品;一員,左丞一員,正二品;參知二員,,甘肅、二省各減一員;郎中二員,從五品;員外郎二員,從六品;都事二員,;、蒙古、令史、、、宣使,各省設員有差。舊制之下,有僉省、有同僉之屬,後罷不置。丞相或置或不置,尤慎於擇人,故往往缺焉。

河南江北等處行中書省,統有十二路、七。

江浙等處行中書省,統有三十路、一府。

江西等處行中書省,統有。

等處行中書省,統有三十路、三府。

陝西等處行中書省,所轄之地,惟陝西、。

四川等處行中書省,統有九路、五府。

等處行中書省,統有七路、。

甘肅等處行中書省,統有七路、二州。

等處行中書省。國初,定都於哈剌河之西,因名其城曰和林,立元昌路。元年,世祖遷都中興,始置宣慰司都。大德十一年,改立和林等處行中書省,、各一員。四年,省右丞相。元年,改嶺北等處行中書省,設官如上,治路,統有北邊等處。

雲南等處行中書省,統有三十七路、五府。

征東等處行中書省。至元二十年,以征日本國,命高麗王置省,典軍興之務,師還而罷。大德三年,復立行省,以中國之法治之。既而王言其非便,詔罷行省,從其國俗。元年復置,以高麗王兼領丞相,得自奏選屬官,治瀋陽,統有、一司、。

宣慰使司(職同中央宣政院)

,秩。每司三員,從二品;一員,;一員,;經歷一員,;一員,;兼架閣一員,。凡六道:山東東西道,路置。 河東山西道,路置。 道,揚州置。 浙東道,路置。 荊湖北道,中興路置。 湖南道。置。

宣慰使司都元帥府,秩從二品,使三員,同知二員,副使二員,經歷二員,知事二員,照磨兼架閣管勾一員。

諸路萬戶府

上萬戶,七千之上。達魯花赤一員,萬戶一員,俱,;萬戶一員,,虎符。

中萬戶府,管軍五千之上。達魯花赤一員,萬戶一員,俱從三品,虎符;副萬戶一員,,金牌。

下萬戶府,管軍三千之上。達魯花赤一員,萬戶一員,俱從三品,虎符;副萬戶一員,,金牌。其官皆,有功則升之。每府設經歷一員,;知事一員,;一員。

,鎮撫二員,蒙古、漢人參用。上萬戶府,中萬戶府,俱金牌;下萬戶府,銀牌。

上所,管軍七百之上。達魯花赤一員,千戶一員,俱從四品,金牌;副千戶一員,正五品,金牌。

中千戶所,管軍五百之上。達魯花赤一員,千戶一員,俱正五品,金牌;副千戶一員,從五品,金牌。

下千戶所,管軍三百之上。達魯花赤一員,千戶一員,俱從五品,金牌;副千戶一員,正六品,銀牌。

彈壓二員,蒙古、漢人參用。上所,中下二所正九內。

上所,百戶二員,蒙古一員,漢人一員,俱,銀牌。

下百戶所,百戶一員,,銀牌。

諸路總管府

諸路總管府,至元初置。二十年,定十萬戶之上者為上路,十萬戶之下者為下路,當衝要者,雖不及十萬戶亦為上路。上路秩,達魯花赤一員,總管一員,並正三品,兼管勸農事,江北則兼諸軍,同知、治中、各一員。下路秩,不置治中員,而如治中之秩,余悉同上。至元二十三年,置二員,專治刑獄,下路一員。經歷一員,知事一員或二員,兼承發一員,司吏無定製,隨事繁簡以為多寡之額;譯史、各一人。

散府

諸州

中統五年,並立,未有等差。至元三年,定一萬五之上者為,六千戶之上者為,六千戶之下者為。江南既平,二十年,又定其地五萬戶之上者為上州,三萬戶之上者為中州,不及三萬戶者為下州。於是升縣為州者四十有四。縣戶雖多,附路府者不改。上州:達魯花赤、州尹秩,秩,判官秩。中州:達魯花赤、並,同知,。下州:達魯花赤、知州並,同知正七品,判官正八品,兼捕盜之事。參佐官:上州,知事、各一員;中州,、提控案牘各一員;下州,吏目一員或二員。

諸縣

至元三年,合併江北。六之上者為上縣,二千戶之上者為,不及二千戶者為。二十年,又定以南,三萬戶之上者為上縣,一萬戶之上者為中縣,一萬戶之下者為下縣。上縣,秩,達魯花赤一員,尹一員,一員,一員,尉一員,二員。中縣,秩,不置丞,余悉如上縣之制。下縣,秩,置官如中縣,民少事簡之地,則以簿兼尉。後又別置尉,尉主捕盜之事,別有印。典史一員。司,秩,巡檢一員。

諸軍

唯邊遠之地有之,各統屬縣,其秩如下州,其設官置吏亦如之。

諸蠻夷長官司。西南夷諸溪洞各置長官司,秩如下州,達魯花赤、長官、長官,參用其土人為之。

各處脫脫禾孫,掌辨使臣奸偽。一員,;副一員,。