《元史》是系統記載興亡過程的一部,成書於明朝初年,由(1310~1381年)、(1321~1373年)主編。

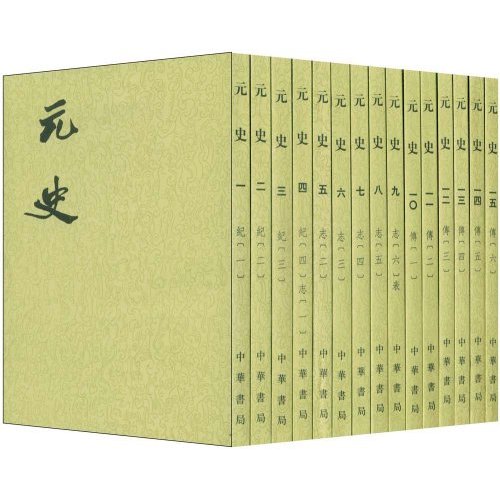

全書二百一十卷,包括本紀四十七卷、志五十八卷、表八卷、列傳九十七卷,記述了從蒙古族興起到元朝建立再到元朝北逃蒙古高原的歷史。

基本介紹

- 書名:元史

- 作者:、

- 類別:

- 出版社:

- 出版時間:明朝

- 記述年代:

簡介,內容,編寫,版本,考訂,目錄,本紀,志,列傳,史料價值高,存在問題,歷史評價,

簡介

建國以前,蒙古人還沒有文字,後來借用畏兀兒文寫,創製了畏兀兒字的。到1260年,忽必烈又命用創製“”,作為官定的蒙古文。因此蒙古建國建國後的一段歷史,都是後來追述的,比較簡略,也有錯誤。蒙古太宗()到(蒙哥)時期編成的史書《元朝秘史》,就是用畏兀兒字的蒙古文寫成的。這部史書對了解十二至十三世紀上半期蒙古族歷史有重要價值。

元世祖二年(1261年)。由參知政事建議,忽必烈始設,開始纂輯國史。至元年間,又設立,專用蒙古文記錄史事。這些機構的設立,使元朝除了的“實錄”缺失,其他十三帝都有較為完整的“”,為撰修《元史》提供了主要史料依據。後來由於元朝末代皇帝元順帝無實錄可據,為了彌補元順帝一朝歷史,派等十二人為採訪官,到北平(今北京)、山東等地,蒐集史料,以備續編。

另外,歷代的《后妃功臣列傳》也是《元史》本紀和列傳的重要資料來源。

此外,還有些史料雜著,如宋人著的《》、《》、《》等,也是修《元史》的材料來源。《元史》依據上述材料成書,因而具有豐富的特點。

內容

《元史》中的本紀,以記載忽必烈事跡的《世祖本紀》最為詳盡,有十四卷之多,占本紀篇幅的三分之一;其次是《順帝本紀》,有十卷之多。

這是因為元世祖和在位時間都長達三十多年,原始史料豐富,所以對他們的記述就比較詳細。這體現了《元史》編纂中的實事求是的精神,材料多就多編,材料少就少編。

《元史》的志書,對元朝的典章制度作了比較詳細的記述,保存了大批珍貴的史料。其中以《天文》、《歷志》、《地理》、《河渠》四志的史料最為珍貴。

《》吸取了元代傑出科學家的研究成果。《歷志》是根據元代歷算家的《授時曆議》和郭守敬的《授時曆經》編撰的。《》是根據《》,《河渠志》是根據《海運紀原》、《》等書編撰的。

而今,《大元一統志》等書已經散佚,《元史》中保存了這些書的內容,史料價值就更為可貴。

《元史》的列傳有類傳十四種,大多沿襲以往的史書,只有《》一傳是《元史》的創新。《釋老》是記載宗教方面的列傳,從中可以了解宗教在元朝所居的地位和發展情況。類傳中以《》、《》、《》、《》四種所記的人物最多,說明宋以來封建的思想統治在逐步加強。《元史》列傳還有個特點是,所敘述的事,都有詳細的年、月、日記載,這就更增加了參考價值。

《元史》的整齊,文字淺顯,敘事明白易懂,還保留了當時的不少方言土語,這同朱元璋提倡淺顯通俗的文字是分不開的。宋濂修《元史》時,遵照朱元璋的意圖,強調“文詞勿致於艱深,事跡務令於明白”,因此《元史》稱得上是一部較好的。

《元史》的史料來源一是實錄,二是《》,三是文集碑傳,四是採訪。

編寫

十分重視修史工作,他即位的當年,即元朝北返蒙古高原的當年,1368年,便下詔編修《元史》。宋濂

二年(1369)二月丙寅(初一),在南京的(今南京東)正式開局編寫,以為監修,、為總裁,征來山林隱逸之士、、等十六人參加纂修。明朝初年的著名文學家宋濂是主要負責人。這次編寫至秋八月癸酉(十一日)結束,僅用了188 天的時間,便修成了除一朝以外的37卷,53卷,6卷,63卷,共159卷。這次修史,以大將徐達從繳獲的元十三朝實錄和元代修的典章制度史《》為基礎。

由於編纂的時間太倉促,缺乏順帝時代的資料,全書沒有完成,於是派佑等人到全國各地調集順帝一朝資料,武三年二月六日重開史局,仍命宋濂、王禕為總裁,率領,、等15人繼續纂修,經過143天,七月初一書成,增編順帝紀10卷,增補元統以後的《五行》、《》、《祭祀》、《》、《》各1卷,三公和宰相表的下卷,《》36卷,總計53卷。然後合前後二書,按本紀、志、表、列傳厘分後,共成210卷,也就是現在的卷數。兩次纂修,歷時僅331天。

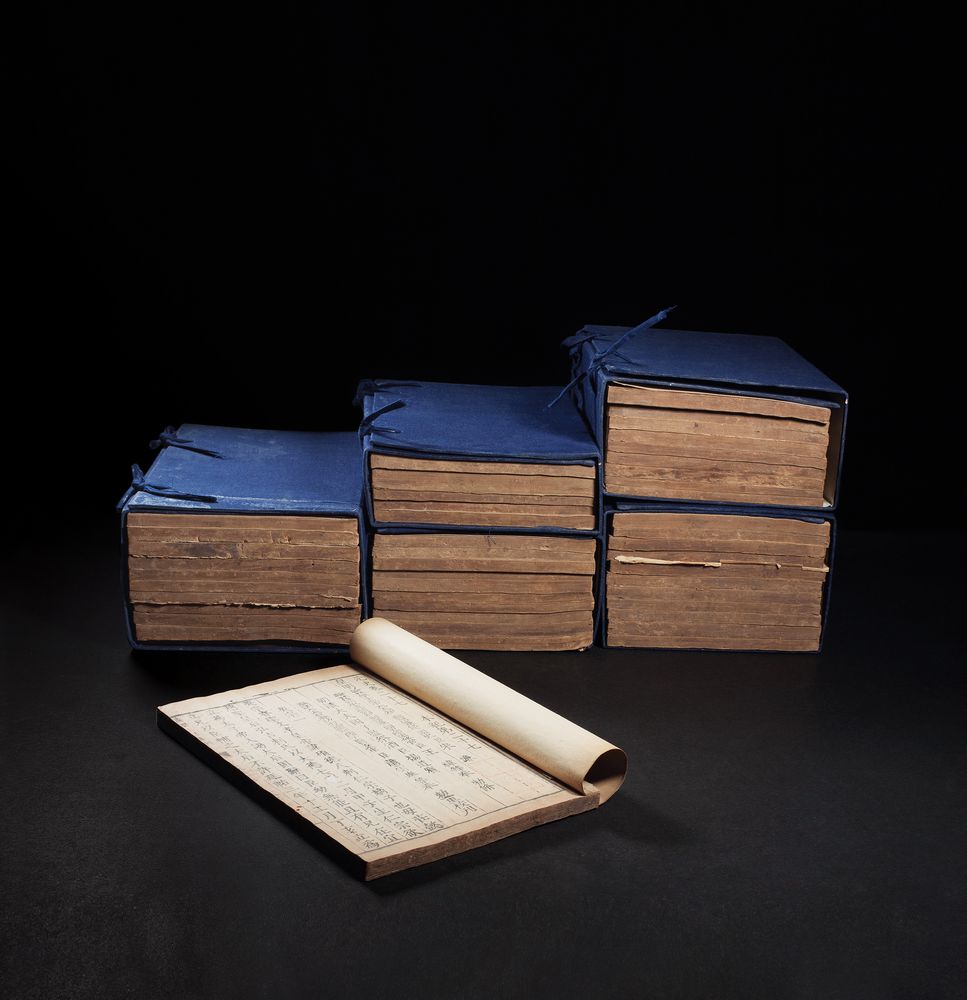

版本

《元史》的版本很多,最早的是洪武刻本,洪武三年(1370)秋七月《元史》修成,十月便已“鏤版訖功”。嘉靖初年,南京國子監編刊,其中《元史》用的是洪武舊版,損壞的版面加以補刊,一般有八、九、十年補刊字樣,是為南監本。萬曆二十四年(1596)至三十四年(1606),重刻二十一史,《元史》也在其中,是為北監本。

清朝乾隆四年(1739)武英殿又仿北監本重刻《元史》,是為。乾隆四十六年(1781),對、金、的譯名進行了謬誤百出的妄改,挖改了殿本的木版,重新印刷,通稱乾隆四十六年本,這個版本是《元史》最差版本之一。

道光四年(1824),又對《元史》作了進一步的改動,重新刊刻,是為道光本。以後還有各種翻刻重印的版本,通常為治元史者所不取。

1935年,以99卷洪武本和南合配在一起影印出版,是為,此在通行各本中最接近於洪武本的原貌,為治元史的中外學者沿用了四十餘年,但其中有描修的錯誤。

1976年4月,出版點校本,以百衲本為底本,校對了藏原書、藏一百四十四卷殘洪武本及其他版本,還吸收了前人對《元史》校勘的成果,並利用了大量的原始資料,了有關史文,這是目前最好的。

考訂

元史稿100卷(清錢大昕) 島田翰曾見手稿殘本28巨冊,缺首卷至25見訪餘錄。

元史本證50卷(清撰汪繼培補)7年家刊本先正遺書本

訂補第14冊第293-555頁刻本

元史考訂4卷(清曾廉)3年自刊本 二十四史訂補第14冊第555-587頁

元史弼違(明周復俊)二十四史訂補第14冊第587-627頁民國刻本

元史札記1卷(近人)晚學廬叢,未刊,今藏上海圖書館。

元史語解24卷(清官書)乾隆46年武英殿刊本江蘇書局刊本

二十四史訂補第14冊第645-?頁清四年江蘇局本

元史譯文證補30卷(清洪鈞)光緒23年元和陸氏刊本刊本藩屬輿地叢書本

叢書集成第3912-14冊二十五史三編第9冊第1-119頁 二十四史訂補第15冊第1-137頁光緒23年刻本

仰儀簡儀二銘補註1卷(清) 勿庵本竹集 叢書集成第1325冊

元史西北地理考4卷(松) 島田翰曾見手稿本,見訪餘錄。

元史地名考(清) 科學院圖書館藏稿本

元史地理志西北地附錄釋地(清洪鈞)上海圖書館藏稿本 同聲3卷6號 學術界1卷4期—2卷1期

二十五史三編第9冊第120-138頁

元史地理志西北地1卷(清)浙江圖書館叢書二集本 二十五史三編第9冊第139-150頁

元史外夷傳地理考證1卷(清丁謙) 浙江圖書館叢書一集本 二十五史三編第9冊第151-158頁

元史特薛禪昌思等傳地理考1卷郭侃傳辨1卷(清丁謙) 浙江圖書館叢書第二集本

元史地理通釋4卷(近人張郁文) 1925年張氏鉛印本 二十五史三編第9冊第159-210頁

二十四史訂補第15冊第151-203頁蘇州刊江蘇印書社本

補元史藝文志4卷(清錢大昕) 嘉慶11年手寫本全書本 江蘇書局刊本 廣雅書局刊本

八史本 二十五史補編第6冊 叢書集成第14冊錢大昕集第5冊

元分藩諸王世表1卷(清) 二十五史補編第6冊

元西域三藩年表1卷(清黃大華) 二十五史補編第6冊

元行省丞相平章政事年表1卷附元初行省年表(近人) 二十五史補編第6冊

元書后妃公主傳1卷(清) 休復居附刊本 漸學廬叢書本

岳生答耆書云:元史益得統紀,已寫出后妃公主二傳,其所由刪增,又成考辨四卷,諸表皆定,惟須自書,病後頗畏繁賾中止。朱氏結一廬書目有元史二百十卷,注云毛生甫刪本。

二十四史訂補第15冊第137-151頁漸學廬叢書本

新舊元史表2卷異同(近人) 浙江圖書館藏稿本

新舊元史史目表1卷(近人陳漢章) 浙江圖書館藏稿本

補遼金元藝文志1卷(清)本 八史經籍志本 廣雅書局刊本叢書二集影印廣雅本

二十五史補編第6冊 清撰盧文弨校正 叢書集成第12冊

1卷(清詔) 金東山全集本 昭代叢書庚集本 八史經籍志本 廣雅書局刊本

史學叢書二集影印廣雅本 二十五史補編第6冊 叢書集成第13冊

木刺夷補傳稿 二十四史訂補第15冊第203-207頁光緒20年刻本

目錄

1 本紀

2 志

3 表

4 列傳

本紀

卷1 本紀第1:太祖

卷2 本紀第2:太宗 定宗

卷3 本紀第3:憲宗

卷4 本紀第4:世祖一

卷5 本紀第5:世祖二

卷6 本紀第6:世祖三

卷7 本紀第7:世祖四

卷8 本紀第8:世祖五

卷9 本紀第9:世祖六

卷10 本紀第10:世祖七

卷11 本紀第11:世祖八

卷12 本紀第12:世祖九

卷13 本紀第13:世祖十

卷14 本紀第14:世祖十一

卷15 本紀第15:世祖十二

卷16 本紀第16:世祖十三

卷17 本紀第17:世祖十四

卷18 本紀第18:成宗一

卷19 本紀第19:成宗二

卷20 本紀第20:成宗三

卷21 本紀第21:成宗四

卷22 本紀第22:武宗一

卷23 本紀第23:武宗二

卷24 本紀第24:仁宗一

卷25 本紀第25:仁宗二

卷26 本紀第26:仁宗三

卷27 本紀第27:英宗一

卷28 本紀第28:英宗二

卷29 本紀第29:泰定帝一

卷30 本紀第30:泰定帝二

卷31 本紀第31:明宗

卷32 本紀第32:文宗一

卷33 本紀第33:文宗二

卷34 本紀第34:文宗三

卷35 本紀第35:文宗四

卷36 本紀第36:文宗五

卷37 本紀第37:寧宗

卷38 本紀第38:順帝一

卷39 本紀第39:順帝二

卷40 本紀第40:順帝三

卷41 本紀第41:順帝四

卷42 本紀第42:順帝五

卷43 本紀第43:順帝六

卷44 本紀第44:順帝七

卷45 本紀第45:順帝八

卷46 本紀第46:順帝九

卷47 本紀第47:順帝十

志

卷48 志第1:天文一

卷49 志第2:天文二

卷50 志第3上:五行一

卷51 志第3下:五行二

卷52 志第4:歷一

卷53 志第5:歷二

卷54 志第6:歷三

卷55 志第7:歷四

卷56 志第8:歷五

卷57 志第9:歷六

卷58 志第10:地理一

卷59 志第11:地理二

卷60 志第12:地理三

卷61 志第13:地理四

卷62 志第14:地理五

卷63 志第15:地理六

卷64 志第16:河渠一

卷65 志第17上:河渠二

卷66 志第17下:河渠三

卷67 志第18:一

卷68 志第19:禮樂二

卷69 志第20:禮樂三

卷70 志第21:禮樂四

卷71 志第22:禮樂五

卷72 志第23:祭祀一

卷73 志第24:祭祀二

卷74 志第25:祭祀三

卷75 志第26:祭祀四

卷76 志第27上:祭祀五

卷77 志第27下:祭祀六

卷78 志第28:輿服一

卷79 志第29:輿服二

卷80 志第30:輿服三

卷81 志第31:選舉一

卷82 志第32:選舉二

卷83 志第33:選舉三

卷84 志第34:選舉四

卷85 志第35:百官一

卷86 志第36:百官二

卷87 志第37:百官三

卷88 志第38:百官四

卷89 志第39:百官五

卷90 志第40:百官六

卷91 志第41上:百官七

卷92 志第41下:百官八

卷93 志第42:食貨一

卷94 志第43:食貨二

卷95 志第44:食貨三

卷96 志第45上:食貨四

卷97 志第45下:食貨五

卷98 志第46:兵一

卷99 志第47:兵二

卷100 志第48:兵三

卷101 志第49:兵四

卷102 志第50:刑法一

卷103 志第51:刑法二

卷104 志第52:刑法三

卷105 志第53:刑法四

卷106 表第1:后妃表

卷107 表第2:宗室世系表

卷108 表第3:諸

卷109 表第4:諸公主表

卷110 表第5上:三公表一

卷111 表第5下:三公表二

卷112 表第6上:宰相年表一

卷113 表第6下:宰相年表二

列傳

卷114 列傳第1:◎后妃一 太祖旭真(即)太宗脫列哥那(即) 定宗斡兀立海迷失(即) 憲宗 世祖(即) 成宗 卜魯罕皇后(即) 武宗真哥(即) 速哥失里皇后妃二人:亦乞烈氏、唐兀氏 仁宗 英宗 皇后 妃二人:、 明宗邁來迪(即) 八不沙皇后(即) 文宗卜答失里皇后 寧宗皇后 順帝答納失里皇后(即) 皇后 皇后奇氏(即)

卷116 列傳第3:◎后妃二 睿宗唆魯和帖尼(即) 裕宗伯藍也怯赤(即) 顯宗普顏怯里迷失(即) 順宗

卷117 列傳第4: 朮赤

卷118 列傳第5:

卷119 列傳第6:

卷120 列傳第7: 鎮海(即)

卷121 列傳第8:

卷122 列傳第9: ○雪不台(即)

卷123 列傳第10:

卷124 列傳第11:

卷125 列傳第12:贍思丁(子 附) (子睿附,即)

卷126 列傳第13:

卷127 列傳第14:

卷128 列傳第15:

卷129 列傳第16:(附)()

卷130 列傳第17:

卷131 列傳第18:

卷132 列傳第19:杭忽思麥里 探馬赤 拔都兒哈剌_

卷133 列傳第20:拜延 也罕的斤 葉仙鼐 脫力世官 忽剌出旦只兒 脫

歡 完者都拔都 失孛蘭奚 怯烈 暗伯_兒 昔都兒

卷134 列傳第21:撒吉思 月合乃闊闊 禿忽魯

和尚 劉容 迦魯納答思小雲石脫弟

子脫歡

卷135 列傳第22:術塔出塔里赤帖木兒 口兒吉 忽都 孛兒速 月舉連

赤海牙 阿答赤忽林失 失剌拔都兒曷剌 乞台 脫因納 和尚

卷136 列傳第23:

卷137 列傳第24:

卷138 列傳第25:脫脫

卷139 列傳第26:

卷140 列傳第27:太平

卷141 列傳第28: 察罕帖木兒 擴廓帖木兒(即)

卷142 列傳第29:納麟

卷143 列傳第30:巙巙 自當

卷144 列傳第31:

卷145 列傳第32:

卷146 列傳第33:(子鑄附,即)(子南合)

卷147 列傳第34:

卷148 列傳第35:(子文蔚 文用 文直 文忠) 子忠濟 忠嗣

卷149 列傳第36: 忙古帶王珣(子榮祖)

卷150 列傳第37:(即)子瑋 趙瑨

卷151 列傳第38:張榮

卷152 列傳第39:(好古)張子良(思敬)

卷153 列傳第40:楊奐

卷154 列傳第41:

卷155 列傳第42:(德臣 良臣 惟正)(格)

卷156 列傳第43:(士元 士選)

卷159 列傳第46:

卷160 列傳第47:

卷161 列傳第48:劉整

卷162 列傳第49:

卷163 列傳第50:

卷164 列傳第51: 孟攀麟

卷165 列傳第52:周全齊張萬

卷166 列傳第53:王綧孟德趙宏偉

卷167 列傳第54:姜彧呂掞

卷168 列傳第55:

卷169 列傳第56:高觹

卷170 列傳第57:郝彬梁德圭

卷172 列傳第59:程鉅夫

卷173 列傳第60:崔彧

卷174 列傳第61:

卷175 列傳第62:

卷176 列傳第63:

卷177 列傳第64:

卷178 列傳第65:

卷179 列傳第66:

卷180 列傳第67:

卷182 列傳第69:

卷183 列傳第70:

卷185 列傳第72:

卷186 列傳第73:歸煬

卷187 列傳第74:

卷188 列傳第75:

卷189 列傳第76:◎儒學一····胡一桂······

卷190 列傳第77:◎儒學二 胡長儒・・・・・・・・・・・・・・・・

卷191 列傳第78:◎良吏一

卷192 列傳第79:◎良吏二············

卷193 列傳第80:◎忠義一 ・・・・耶律忒・・・・

卷194 列傳第81:◎忠義二・・・・郭嘉・喜同・・・・・・・・孫撝・・・・

卷195 列傳第82:◎忠義三・・・周鏜・・・兪述祖・・・・・・劉濬・・・・・・

卷196 列傳第83:◎忠義四・・・鄭玉・・迭里彌實・・

卷197 列傳第84:◎孝友一

卷198 列傳第85:◎孝友二

卷199 列傳第86:◎隱逸 ・・・・・

卷200 列傳第87:◎列女一

卷201 列傳第88:◎列女二

卷202 列傳第89:◎釋老・・・・・蕭輔道

卷203 列傳第90:◎方技(工藝附)田忠良・・張康 工藝 孫威・・・

卷204 列傳第91:◎宦者・

卷206 列傳第93:◎叛臣・・阿魯輝帖木兒

卷207 列傳第94:◎逆臣鐵失・

卷208 列傳第95:◎外夷一○高麗耽羅日本

卷209 列傳第96:◎外夷二○安南

卷210 列傳第97:◎外夷三○緬國占城暹國琉求馬八兒等國 附錄○進元史表

●纂修元史

《新元史》問世後,對《元史》的改造並無過多出色之處。

史料價值高

朱元璋在建國之初,立即著手組織《元史》的編纂,徵集史臣和色目人編次成書,主要出於政治上的需要。他的意圖是以此來說明元朝的滅亡和明朝的興起都出於”,而他自己則是“奉天承運”的真命天子。因為明修元史多照抄史料,所以保存了大量,使它具有比其他某些正史更高的史料價值。元朝的13朝實錄和《經世大典》已經失傳,部分內容只是靠《元史》才得以保存下來。《元史》的本紀和志占全書一半,而本紀又占全書近1/4,保存了大量失傳的史料。列傳部分,由於元代史館的資料就不完備,(特別是文人)常有碑傳資料可以參考,而一些蒙古名臣的資料常常無處可找,因此立傳的不及一半。就列傳中的蒙古、色目人而言,其中一部分人已沒有別的史料可供參考,後世對這些在當時很有影響的歷史人物的事跡只有通過《元史》才能了解。《元史》的編修者違反一般的修史慣例,把一些學者認為不值一提的也記入《元史》。如本紀中記載作佛事,禮樂志中記載游,列傳則把佛教、道教人物排在最前面,其次是方伎傳。這些內容雖還有悖慣例,但恰恰反映了元代真實的社會情況,對研究金朝、元朝時期佛教,尤其是道教各流派的情況提供了重要資料。對於《元史》的批評,主要認為它的編纂工作過於草率,沒有認真的融合貫通,基本上都是利用已有的文獻資料,略加刪削修改而成。

存在問題

元明清三朝所修都有很多的問題元修宋史資料太少,清修明史雕琢太深,而明修《元史》由於編修時間倉促多採用墓誌、神道碑、家傳、行述等現成史料堆砌,而且出於眾手連裁剪雕琢的時間都沒有給史官準備,使它不可避免地存在許多堆砌混亂之處。所指出的問題主要是:隨得隨抄,前後重複,失於剪裁;又不彼此互對,考定異同,時見。如本紀或一事而再書,列傳或一人而兩傳。同一專名,譯名不一。譯改,有時全反原意。沿襲案牘之文,以致《河渠志》、《祭祀志》出現了耿參政、田司徒、郝參政等官稱而不記其名。又據案牘編宰相年表,僅刪去其官銜而不予考訂,以致有姓無名。

《元史》列傳照抄家傳之類,取捨不當之處甚多。改寫紀年的乾支,竟有誤推六十年的情況,使史實完全錯亂。史料中沒有具體廟號的皇帝,改寫時弄錯的例子甚多,如將太祖誤為太宗,太宗誤為太祖,憲宗誤為世祖,世祖誤為憲宗等。纂修人對前代和元朝蒙古族的制度也不熟悉,如宋朝各州另有軍號、郡名,《地理志》述,卻寫成某州已改為某軍、某郡之類。又如蒙古各汗的斡耳朵,汗死“其帳不曠”,由後代后妃世守以享用其歲賜,《后妃表》編者竟據此名單列為某一皇帝的妻妾。修元史的危素早年就由於參加《宋史》、《遼史》和《金史》的編修,而深負時譽。到了明代,他又與宋濂同修《元史》,更奠定了他在學術上的崇高地位。危素治史的嚴肅態度,十分值得後世學者效法,當他修纂《元史》的“后妃列傳”時,由於不信任手旁的現成資料,曾經特別買了許多食物送給一些白髮宦官,設法獲知了實際的情形,然後才下筆寫書,一點兒都不肯敷衍馬虎。《元史》問世後,明朝的也說:順帝在位三十六年的事,既無“實錄”可據,又沒有參考書,只憑採訪寫成,恐怕史事未必核實。清代史學家對它表示了不滿,則是不滿者中持激烈否定態度的一個。他指出:“古今史成之速,未有如《元史》者,而文之陋劣,亦無如《元史》者”“開國功臣,首稱四傑,而無傳。尚主世胄,不過數家,而鄆國亦無傳。丞相見於表者五十有九人,而立傳者不及其半”“本紀或一事而再書,列傳或一人而兩傳”。所以錢大昕嘲笑“修《元史》者,皆草澤腐儒,不諳掌故”,因此下筆“無不差謬”。

不過,由於《元史》的編纂距元朝滅亡只有一兩年時間,元朝的一些史料,當時還沒有得到。如明人說元代用人行政“皆分內外三等”。奴隸處於社會的最低層。有一個江西人七歲時為過騎所掠,被輾轉賣到一個蒙古牧主手

里,帶到蒙古地區。主人將他改名察罕,給一領皮衣禦寒,令他放牧二千頭羊,早出晚歸。所牧羊有死、傷、逃逸或養瘦的,都要遭到鞭鞋。這個江西人的遭遇,很具體地反映了蒙古地區奴隸階級的狀況。就資料而言,在長期戰亂之後,史籍散失很多,一時難以徵集,很難完備,已經收集到的資料,由於太過傳說不符史家思想,也沒有得到充分利用。如《元朝秘史》以及元朝的蒙古文典籍、檔案等等,都是很大的缺憾。像大將常遇春攻克,俘獲元順帝北逃時帶走的史料,因是洪武三年六月,《元史》已二次修成。這些史料就來不及引用了。又因當時的編纂人不懂蒙古文,考訂的功夫也不夠,造成《元史》中出現了不少問題,如有的應立傳而無傳,甚至開國勛臣的傳記也有缺略;有的一個人立有兩傳。至於史實錯誤,譯音不統一等,就更不勝枚舉。因此,閱讀《元史》,應參考《元朝秘史》、《蒙古源流》等書籍。更重要的是歷代史書都有藝文志,哪怕元修宋史各家書籍故意減少不載也沒有刪除,到了元史中就直接略過了可能是史官對至元毀藏的不認同認為元朝時文人只能聽曲寫曲。

里,帶到蒙古地區。主人將他改名察罕,給一領皮衣禦寒,令他放牧二千頭羊,早出晚歸。所牧羊有死、傷、逃逸或養瘦的,都要遭到鞭鞋。這個江西人的遭遇,很具體地反映了蒙古地區奴隸階級的狀況。就資料而言,在長期戰亂之後,史籍散失很多,一時難以徵集,很難完備,已經收集到的資料,由於太過傳說不符史家思想,也沒有得到充分利用。如《元朝秘史》以及元朝的蒙古文典籍、檔案等等,都是很大的缺憾。像大將常遇春攻克,俘獲元順帝北逃時帶走的史料,因是洪武三年六月,《元史》已二次修成。這些史料就來不及引用了。又因當時的編纂人不懂蒙古文,考訂的功夫也不夠,造成《元史》中出現了不少問題,如有的應立傳而無傳,甚至開國勛臣的傳記也有缺略;有的一個人立有兩傳。至於史實錯誤,譯音不統一等,就更不勝枚舉。因此,閱讀《元史》,應參考《元朝秘史》、《蒙古源流》等書籍。更重要的是歷代史書都有藝文志,哪怕元修宋史各家書籍故意減少不載也沒有刪除,到了元史中就直接略過了可能是史官對至元毀藏的不認同認為元朝時文人只能聽曲寫曲。

明成祖解縉改修《元史》,他寫了《元史正誤》一書。後來,參加纂修《元史》的又寫《元史拾遺》,作《元史闡微》等,都是對《元史》的訂正和補充。清朝的學者,進一步對《元史》加以考證和改編,成果纍纍,像的《》、的《》、的《》、的《》、的《蒙兀兒史記》等;還有從《》中輯出的《元朝秘史》。這些書籍對《元史》作了不少增補考證,但仍有許多遺漏。直到清末民初的撰成了《新元史》。1921年,總統,下令把《新元史》列入,1922年刊行於世。這樣,原來中央政府承認的史書“”就成了“”,若再加上《》則稱為“二十六史”。但它們都不能取代《元史》原書。 柯劭忞

柯劭忞

柯劭忞

柯劭忞歷史評價

對於《元史》的批評,主要認為它的編纂工作過於草率,沒有認真的融合貫通,基本上都是利用已有的文獻資料,略加刪削修改而成。

但是,作為研究元代歷史的史料來看,《元史》比其他某些正史的史料價值更高。它仍是我們今天了解、研究元代歷史的極其珍貴的文獻。它是最早的全面、系統記述元代歷史的著作。①元代的十三朝實錄和《經世大典》已經失傳,其部分內容賴《元史》得以保存下來。②《元史》的本紀和志占去全書一半,而本紀占全書近四分之一,《文宗紀》竟多達一年一卷。有人批評它不合定例,不知芟削。然而這種作法卻起到保存上述失傳史料的作用。列傳部分,由於元代史館的資料就不完備,漢族文人常有碑傳可資參考,而一些蒙古名臣往往無從搜尋,因此立傳有詳於文人,略於蒙古將相大臣的現象。如丞相見於表的有五十九人,而立傳的不及一半。太祖諸弟、諸子僅各有一人有傳,太宗以後皇子無一人立傳。可是就見於列傳的蒙古、色目人而言,其中有一小半人已沒有別的史料可供參考,後世對這些當時有很大影響的歷史人物的事跡只能通過《元史》才能了解。③纂修者違反了修史的慣例,沒有刪去儒家學者認為不屑一提的史實。如有人批評“作佛事則本紀必書,游皇城入之禮樂志”。又批評它“列傳則先及釋老,次以方技,皆不合前規”。但這些保留或增加的內容,正是反映元代一些重大社會內容的史實。此外如《地理志》附錄、西北地、安南郡縣等項,《祭祀志》附國俗舊禮,《志》增創歲賜一卷,這都是根據元代實際情況保留下來的重要史料。